私募股权基金投资中的“高校科技成果转化”(上)

私募股权基金投资中的“高校科技成果转化”(上)

科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动。近年来,国家陆续出台政策文件,鼓励、支持高校科研人员创业,推动科技成果转化。2015年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》(以下简称"《促进科技成果转化法》")规定,国家鼓励研究开发机构、高等院校与企业及其他组织开展科技人员交流,根据专业特点、行业领域技术发展需要,聘请企业及其他组织的科技人员兼职从事教学和科研工作,支持本单位的科技人员到企业及其他组织从事科技成果转化活动。《促进科技成果转化法》还规定了不低于50%的科技成果转化奖励标准。国务院于2016年2月印发的《实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定》(国发〔2016〕16号,以下简称"《若干规定》")要求高校、科研院所建立科研人员兼职、离岗创业从事科技成果转化的制度。基于政策支持,在私募股权基金投资中,我们遇到越来越多的高校科研人员离岗创业,从事与其学术领域有关的科技成果转化项目。科创板上市企业中也不乏相关案例。本文总结了科技成果转化背景下高校科研人员创业的主要场景,并结合各地区、高校的具体规定及案例,探讨私募股权基金投资高校科研人员创业项目的法律尽职调查要点及交易文本起草要点。

1

一

1

高校科技成果转化概况

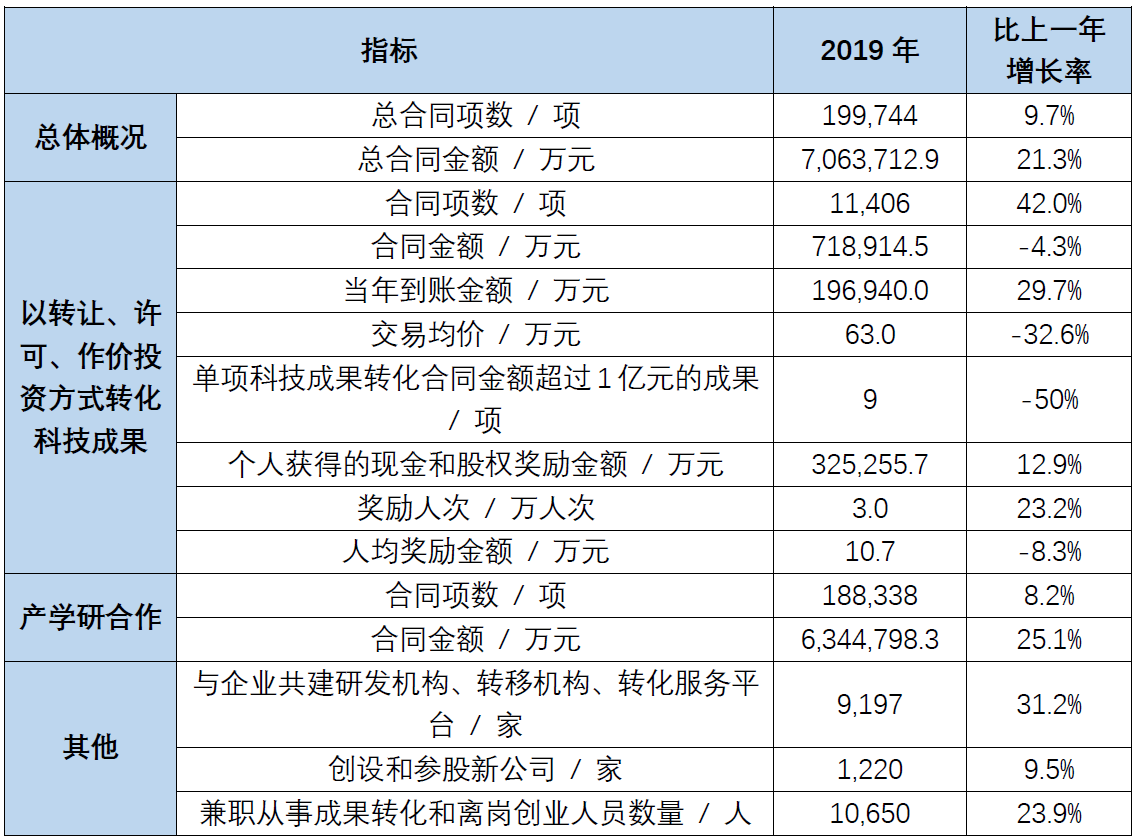

2021年4月,中国科技评估与成果管理研究会、国家科技评估中心和中国科学技术信息研究所共同编著的《中国科技成果转化2020年度报告(高等院校与科研院所篇)》在全国出版发行。报告对2019年1,378家高校的科技成果转化进展和成效进行研究分析。根据统计数据,2019年高校科技成果转化主要数据如下:

点击可查看大图

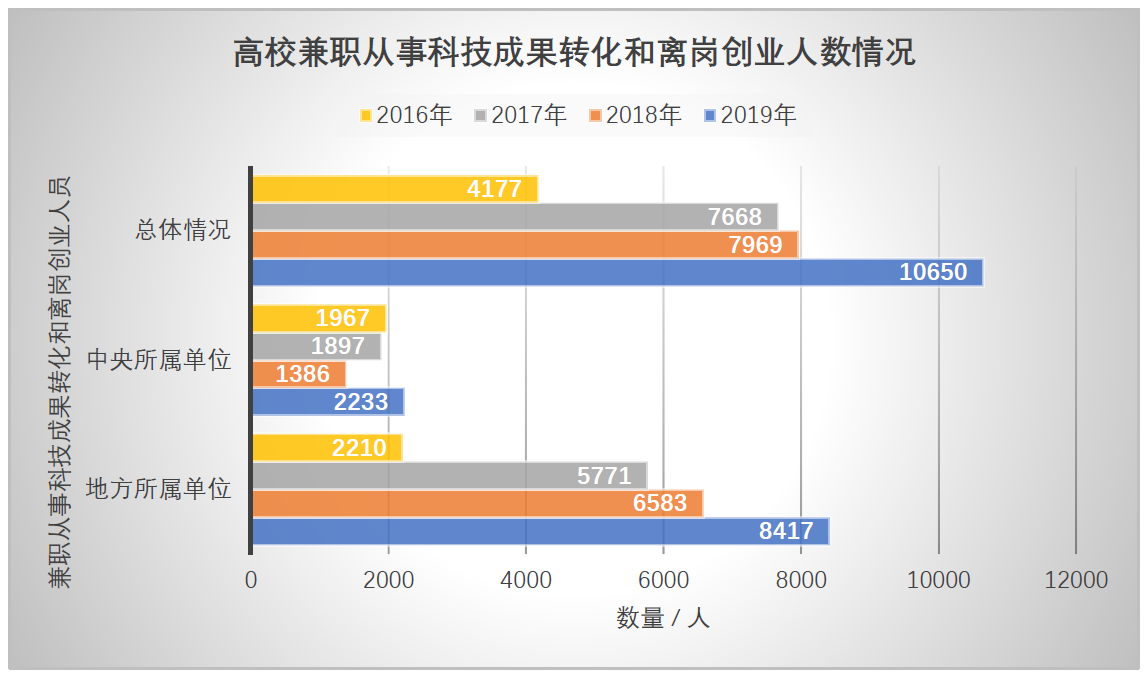

根据统计数据,2016年至2019年,高校兼职从事科技成果转化和离岗创业人数不断增加。2019年,1,378家高校兼职从事科技成果转化和离岗创业人数为10,650人,比2018年增长23.9%,平均每家高校兼职从事科技成果转化和离岗创业人数为7.7人。

(图:高校兼职从事科技成果转化和离岗创业人数情况)

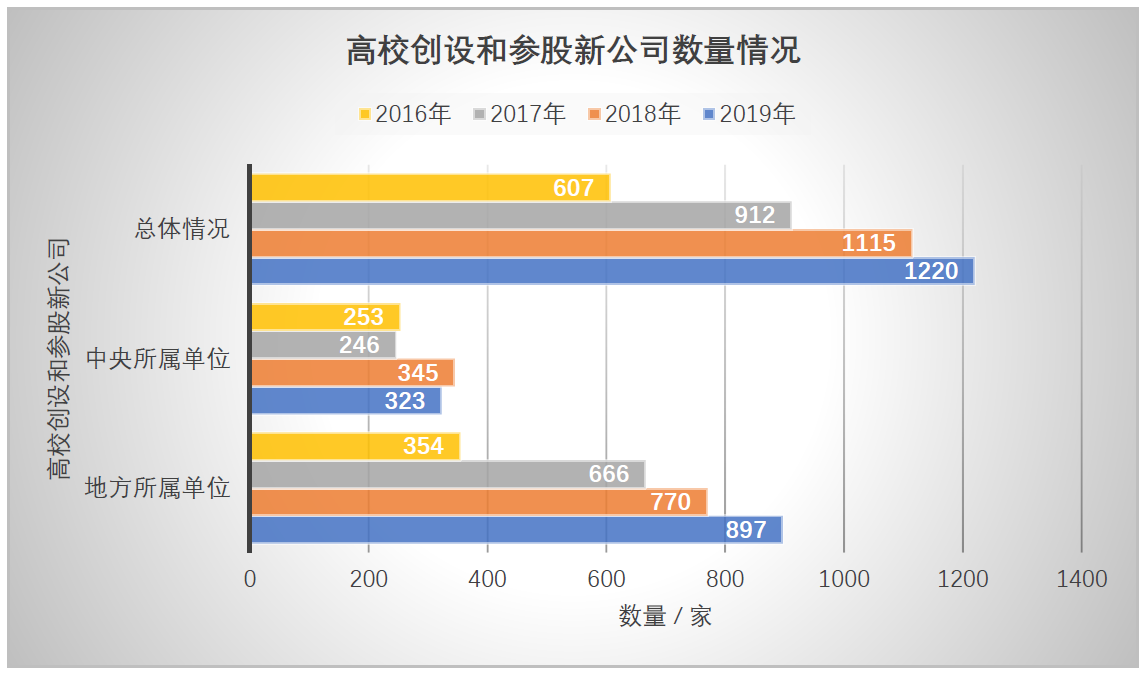

需要指出的是,高校以作价投资方式转移科技成果的,高校及科研人员往往会同时成为新设公司的股东。根据统计数据,2016年至2019年,高校创设和参股新公司数量不断增加。2019年,1,378家高校创设和参股新公司数量为1,220家,比2018年增长9.5%,平均每家高校创设和参股新公司数量为0.9家。

(图:高校创设和参股新公司数量情况)

1

二

1

科技成果转化背景下,高校科研人员创业的主要场景

根据《促进科技成果转化法》等法律法规的规定,高校、科研院所可采取转让、许可或者作价投资等方式转移科技成果,职务科技成果转化后,由科技成果完成单位对科研人员给予奖励和报酬。根据科技部等九部门于2020年5月印发的《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》,40家高校、科研院所开展试点,探索建立赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权的机制和模式。结合实践情况,我们总结了科技成果转化背景下高校科研人员创业的主要场景。

(一)场景一:高校将职务科技成果作价投资到创业企业

作价投资包括先投后奖和先奖后投两种方式。先投后奖方式是指高校出资设立企业(以下简称"创业企业"),以职务科技成果向企业出资,并将职务科技成果作价投资形成的部分股权奖励给科研人员。先奖后投方式是指高校将职务科技成果的部分奖励给科研人员,并与科研人员以职务科技成果共同出资设立企业。

先投后奖代表案例:理工导航(科创板提交注册)。2016年12月,北京理工大学与成果完成人汪渤等主体收购了智贝咨询,并将其更名为北京理工导航控制科技有限公司。2017年9月,根据《促进科技成果转化法》和《北京理工大学促进科技成果转化实施办法》的相关规定,北京理工大学下发《北京理工大学关于同意北京理工导航控制科技有限公司股权奖励方案的意见》,同意北京理工大学以无形资产(6项发明专利和4个惯导装置产品专有技术)对理工导航的出资,并将占理工导航30%股权中的60%(即理工导航18%股权)奖励给汪渤等7名成果完成人。

先奖后投代表案例:上海安馨信息科技有限公司(以下简称"上海安馨")。上海安馨是上海高校中首个采取先奖后投方式的案例。根据公开报道,上海海事大学安博文教授团队从事光纤传感技术的研究,形成了"光纤传感检测应用"项目职务科技成果,该技术可用于油气罐火灾探测、海底电缆巡检等领域的安全检测。之后,上海海事大学将该职务科技成果中的75%奖励给安博文。2016年6月,上海海大技术转移有限公司、安博文以无形资产"光纤传感检测应用"项目进行出资,与合作方共同设立上海安馨,其中上海海大技术转移有限公司持股7.5%,安博文持股22.5%,合作方合计持股70%。后因合作方未履行出资义务,安博文接收了合作方所持全部股权。

高校将职务科技成果作价投资到科研人员创业企业的案例还有工大高科(688367)、上海上理太赫兹科技有限公司等。

不少高校鼓励、支持科研人员收购高校所持创业企业股权。例如,《东南大学促进科技成果转移转化管理办法(暂行)》规定,科研团队或其他股东方可以通过现金收购学校作价投资形成的权益。《江苏大学科技成果转化管理办法》规定,从取得公司股权起3年后,学校适时转让或减持所持股权,鼓励企业(成果完成人及其研发团队)回购,由成果完成人及其研发团队回购的,学校另奖励股权退出所得收益部分的10%给成果完成人及其研发团队。

(二)场景二:高校将职务科技成果转让给科研人员或其创业企业

代表案例:上海媒智科技有限公司(以下简称"上海媒智")。根据公开报道,2018年7月,上海交通大学与成果完成人王延峰团队成立的上海媒智签署合作协议。上海交通大学将职务科技成果的70%以1元名义价格转让的方式奖励给王延峰团队,并在国有产权交易机构将职务科技成果的剩余30%以评估价格300万元转让给王延峰团队。王延峰团队取得职务科技成果全部所有权后用于向上海媒智出资。

高校将职务科技成果转让给科研人员或其创业企业的案例还有集萃药康(科创板已受理并问询)等。

(三)场景三:高校将职务科技成果许可给科研人员创业企业

代表案例:思必驰科技股份有限公司(以下简称"思必驰")。根据公开报道,上海交通大学俞凯教授负责上海交通大学智能语音实验室的研究开发,涵盖了语音识别、音频分析、合成、自然语言理解和对话交互等。2007年,俞凯教授作为联合创始人创办了思必驰,专注人性化的智能语音交互技术,为企业和开发者提供自然语言交互解决方案。2015年,思必驰在进行融资时,投资方律师要求解决公司核心技术权属不清晰的问题,为此,思必驰与上海交通大学进行了协商。考虑到国资股份会延缓思必驰未来的融资进程,双方形成了"零持股"方案:双方共有知识产权,上海交通大学授权思必驰独占实施,思必驰向上海交通大学支付使用费,若思必驰拟在境内外证券市场首次公开发行股票,上海交通大学享有现金收益权或股份收益权。目前,思必驰已完成Pre-IPO轮融资,并已于2021年6月24日进行上市辅导备案。

高校将职务科技成果许可给科研人员创业企业的案例还有铂力特(688333)、苏州如鹰生物医药有限公司等。

(四)场景四:科研人员创业企业与科研人员任职的高校进行合作研发

为促进科研成果转化,大部分高校会给予创业的科研人员支持,如提供科技成果、资产、品牌、场地等物质技术条件,与科研人员创业企业进行合作研发。例如,《北京理工大学学科性公司管理办法(暂行)》明确规定,学校在科研人员创业企业的制度建立、项目申报、办公场所租赁、财务、税务、法律、融资、人才聘用等方面给予必要帮助和支持。

代表案例:科前生物(688526)。科前生物成立于2001年,是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业,主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗。根据招股说明书披露,科前生物的7名创始人均为华中农业大学现任教职员工或曾在华中农大任职。在研发领域,科前生物主要依托与华中农业大学进行合作研发,在合作研发的过程中,华中农业大学主要负责前期基础性研究;科前生物除了参与前期基础性研究,主要负责中试研究和临床研究的核心环节;双方共同完成实验室研究。截至招股说明书签署日,科前生物共取得31项新兽药注册证书和43件专利,其中26项新兽药注册证书和16件专利为科前生物与华中农业大学通过合作研发取得。报告期内,科前生物与华中农业大学新签署协议合作研发的项目共计20项,其中12项研发项目正在进行。

1

三

1

创业企业相关技术权利归属的法律尽职调查要点

就高校科研人员创办企业的情形,涉及的法律问题包括创始人、核心技术人员在高校任职期间创办企业、获得股权奖励的合法性,创始人、核心技术人员在高校任职对创业企业经营的影响,创业企业相关技术的权利归属,利益输送问题,核心技术的依赖性等。其中最核心的法律问题是创业企业相关技术是否属于创始人、核心技术人员在高校的职务科技成果;若不属于,又如何证明。

《中华人民共和国专利法》(以下简称"《专利法》")第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。《专利法》第八条规定,两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。根据上述规定,创业企业相关技术属于高校还是创业企业,主要看是否存在合作研发、委托研发情形,创始人、核心技术人员的科研行为是在执行高校还是创业企业的工作任务,利用了高校还是创业企业的物质技术条件。

若高校与创业企业签署了合作研发协议、委托研发协议或高校与创始人、核心技术人员签署了离岗创业协议、聘用协议等,上述协议对相关技术权利归属有约定的,从其约定。

若不存在合作研发、委托研发情形,投资方律师可以通过获取创业企业的产品研发记录以及创始人、核心技术人员在高校的课题申报资料来分析相关技术的权利归属。一般而言,创始人、核心技术人员在创业企业的主要工作内容为与创业企业主营业务、核心产品相关的应用领域研究,多为核心产品的开发、升级迭代;创始人、核心技术人员在高校的主要工作内容为指导博士、硕士研究生、从事基础理论领域研究,所形成的研究成果主要体现在课题申报资料中。例如,在科创板审核问询回复中,某创业企业从创始人在创业企业和高校的工作内容及工作任务的明确区分、高校聘任合同、合作协议关于知识产权归属的具体约定等角度进行了分析。东微半导(科创板已受理并问询)则从研究内容、侧重方向、主要作用、主要课题等方面进行对比,以论证创始人在高校的研究工作与其在创业企业处从事的相关研发及商业应用存在实质性差异。

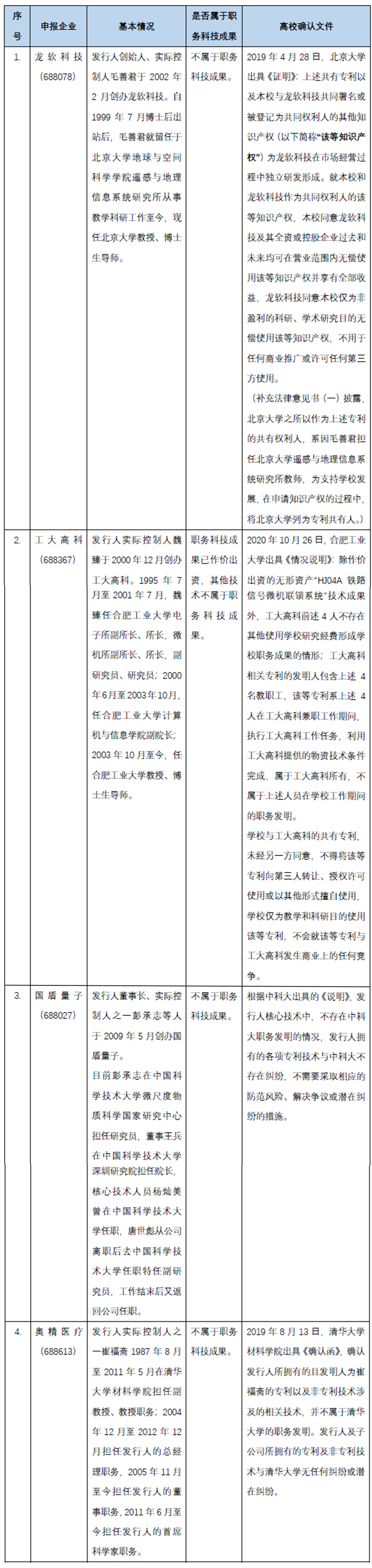

若创始人、核心技术人员在高校的主要工作内容与其在创业企业的主要工作内容的界限较为模糊,则知识产权归属的论证可能存在一定难度。我们注意到,科创板申报企业大多取得了高校出具的确认文件,以确认企业的核心产品的权利归属,具体如下:

点击可查看大图

高校出具确认文件的案例还有久日新材(688199)、交控科技(688015)、新光光电(688011)、键凯科技(688356)等。在键凯科技(688356)第一轮审核问询中,交易所不仅要求发行人说明其专利中涉及创始股东的专利是否属于职务发明,还要求说明清华大学科技开发部是否有权出具不属于职务发明的确认函,相关文件是否具备有效性。

在具体项目法律尽调过程中,投资方律师应争取取得高校有权部门出具的确认文件,或与高校相关负责部门人员进行访谈,确认创始人、核心技术人员在高校的主要工作内容,其科研行为是否为执行高校的工作任务,其在科研过程中是否利用了高校的物质技术条件。

科研人员创业时,可能会依赖其过往在高校科研项目的职务科技成果。《促进科技成果转化法》已明确,科技成果完成人或者课题负责人不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有,侵犯单位的合法权益。若发生科研人员利用职务科技成果创办企业的情形,创业企业需要解决一系列法律问题。在科研人员创办企业前或企业创办初期,科研人员与高校在科技成果转化的方式进行以及履行科技成果转让相应手续的难度会相对较低。在创业企业经过一段时间的经营估值提高、进行了多轮融资的情况下,选择许可、转让、作价出资中的何种方式进行科技成果转化,选择作价出资的情形下估值如何确定,高校如何对科研人员进行奖励,科研人员以何种方式将科技成果投入到创业企业,如何处理科技成果转化与投资方所享有优先认购权、优先购买权、共同出售权、反稀释权等特殊权利的冲突,如何合理筹划税费,如何避免控制权受到影响,如何保障对核心技术的权益,都是创业企业、投资方需要考虑的法律问题。以作价出资为例,若高校向创业企业增资并以科技成果作价出资的,需要考虑投资方优先认购权的行使以及反稀释权涉及的股权/现金补偿。若高校受让创始人、核心技术人员所持未实缴的创业企业股权并以科技成果作价出资的,需要考虑投资方优先购买权及共同出售权的行使,还需要与税务部门沟通股权转让的税务事项,避免税务部门核定股权转让价格。若不能妥善处理这些问题,轻则导致科研人员向高校承担侵权责任、向投资方承担违约责任,重则导致创业企业无法取得核心技术、触发投资方回购权的行使条件等。

未完待续。下篇我们将结合各地区、高校的具体规定及案例,分析职务科技成果转化程序的法律尽职调查要点,并就高校科研人员创业项目交易文本的起草提供建议,以供参考。