从案例角度解析化合物新颖性推定规则(上)

从案例角度解析化合物新颖性推定规则(上)

化学领域是实验性科学领域,化学发明能否实施往往难以预测,必须借助于实验结果加以证实才能确认,有的化合物发明需要借助一些定性或者定量的数据和谱图才能够清楚地确认。因此,化学领域的专利审查具有特殊性,其中关于化学产品新颖性的判断就是一个难点。最高人民法院知识产权法庭近日发布了一起关于化合物新颖性推定规则的典型案例,借此机会,笔者拟通过上下两篇系列文章分析有关司法案例,就该规则的理解和适用给出一点看法,仅供参考。在上篇中,笔者将对专利审查指南的规定进行解读并介绍相关案例。

一、专利审查指南规定解读

《专利审查指南》(以下简称"指南")规定的新颖性推定规则主要包括两种情形:一种是针对对比文件已记载专利要求保护的化合物但不确定在专利申请日之前能否实际获得该化合物的情形,规定于指南第二部分第十章5.1节;另一种是针对产品权利要求因采用参数、制备方法等特征限定导致与对比文件不可比的情形,规定于指南第二部分第十章5.3节和第二部分第三章3.2.5节。本文拟探讨的"化合物新颖性推定规则"仅为表述方便,是指第一种情形。

随着专利审查指南的不断修改,化合物新颖性推定规则的具体内容也在不断变化(详见附表)。通过对比,1993年版指南和2001年版指南相比变化不大,而2006年版指南则进行了较大幅度的修改,2010年版指南则沿用了2006年版指南的规定,2020年12月11日国家知识产权局发布的第391号令又对2010版指南进行了较大幅度的修改。整体修改变化主要体现在以下两个方面:

1、关于适用的产品类型变化。根据1993、2001年版指南,新颖性推定规则除主要适用于化合物外,还可以适用于"其他物质",只是指南没有明确"其他物质"的具体范围。但从2006年版指南开始,前述补充规定已被删除,原因可能主要是,经过十多年的专利审查实践发现,实际能适用于其他物质的情形较少,没有专门补充规定的必要。

2、关于举证责任的变化。根据1993、2001年版指南,当对比文件已经提到专利要求保护的化合物的相关信息(包括化学名称、分子式、理化参数、制备方法)或其中部分信息,且本领域技术人员由该对比文件的指导能制造或者能分离出该化合物,则可以认定该化合物缺乏新颖性。在适用时,审查员负有证明对比文件已经提到专利要求保护的化合物,并且根据对比文件能制造或者能分离出该化合物的责任。

而根据2006、2010年版指南,只要对比文件已经提到专利要求保护的化合物的相关信息(包括化学名称、分子式、理化参数、制备方法),甚至只是与专利要求保护的化合物相同的理化参数或者鉴定化合物用的其他参数或者相同的制备方法,即可以推定该化合物不具备新颖性,但同时又给予申请人通过举证证明在申请日之前无法获得该化合物,从而推翻前述推定的机会。相比于1993、2001年版指南,2006、2010年版指南一定程度上减轻了审查员的举证责任,相应加大了申请人的举证责任。从举证便利性和举证能力角度看,这种做法更合理,也更有利于查清技术事实、提高审查质量。

2020年底国家知识产权局第391号令对前述规则又进行了修改,对推定的前提条件作了进一步限定,具体体现在:(1)将对比文件公开的化合物信息限缩为化学名称、分子式(或结构式)等结构信息,并且应达到使本领域技术人员认为专利要求保护的化合物已经被公开的程度;(2)对于对比文件公开的结构信息不足以认定两者结构异同的,在结合物理化学参数、制备方法和效果实验数据等进行综合考量后,也应达到使本领域技术人员有理由推定二者实质相同的程度。可见,相比于2006、2010年版指南,第391号令的上述两点修改能够使推定的前提条件更具有客观性,对审查员提出了更高的举证要求,也更好地平衡了审查员与申请人的举证责任,对专利申请人而言更公平,更具合理性。

二、相关案例介绍

1、雅宝公司专利申请驳回复审案[1]

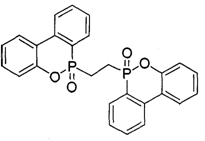

申请人雅宝公司于2010年5月19日提出涉案专利申请,其权利要求1要求保护一种用作阻燃剂的化合物,具有结构式:

对此,对比文件1公开了通式

的化合物,其中,R可以为亚烷基、主链具有醚氧的亚烷基等。对比文件1进一步公开了R可以为1,2-亚乙基。而当R为1,2-亚乙基时,权利要求1的化合物与对比文件1的化合物完全相同。据此,审查员驳回了涉案专利申请,驳回决定经复审以及一审、二审程序均被维持。

根据涉案专利的申请日,本案应适用2010年版指南。本案的争议主要在于,申请人在通过反证证明"在申请日之前无法获得该化合物"时,应当达到何等程度才能导致举证责任转移。

对此,二审判决认为,申请人不仅应当证明利用对比文件所载实验方法无法制得该化合物,还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法,在根据原料等的不同对常规实验方法作出适应性调整,排除非考察因素可能的影响,充分发挥本领域技术人员的常规技能的情况下,亦无法制得该化合物。如果专利申请人能够证明上述情形下均无法制得该化合物,则可以认定其证成了"申请日之前无法获得该化合物",继而可以推翻前述关于对比文件破坏专利申请新颖性的推定。

具体到本案,一方面,双方当事人均认可无法确定对比文件1实施例的制备方法是本领域常规的有代表性的制备方法;另一方面,对比文件1实施例的制备方法中原料配比和实验条件均为具体的反应物和点值,并不足以覆盖对比文件1所涉及的整体制备方法,尚不足以得出根据对比文件1的制备方法无法合成本申请权利要求1限定的化合物的结论。此外,申请人仅证明在使用三乙胺作为碱这样特定的反应条件时无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物,但对比文件1并没有对碱作出明确的限定。本申请与对比文件1均为常规的缩合反应,反应均在有机溶剂和碱的存在下进行,所述的碱调整和溶剂调整可根据原料不同来选择。因此,本领域技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的有机磷化合物。因此,基于雅宝公司提供的证据尚不能对在本申请日之前获得本申请的化合物产生高度盖然的合理怀疑,尚不足推翻对比文件1已经破坏了本申请新颖性的推定,本案就此的举证责任尚未转移至国家知识产权局。

2、D公司专利无效案[2]

该案涉及专利号为03814382.8、申请日为2003年6月20日的发明专利,专利权人为D公司。修改后的权利要求1要求保护一种微生物油,具体限定了甘油三酯的含量、花生四烯酸(ARA)的含量及来源,以及过氧化值和茴香胺值(AnV)。

无效请求人倪某主张,权利要求1相对于证据10公开的微生物油Batch B不具备新颖性。经审查,专利复审委作出的无效决定认定权利要求1相对于证据10具备新颖性。但在行政诉讼阶段,无效决定以及维持该决定的一审判决均被二审判决撤销。之后,虽然专利权人和专利复审委不服二审判决向最高人民法院申请再审,但均被驳回。

根据涉案专利的申请日,本案应适用2001年版指南,但从二审判决内容看,实际适用的应是2006或2010年版指南。考虑到两版指南关于化合物新颖性推定规则的规定存在差异,该案在法律适用上存在一定问题。对此,专利权人曾在再审时提出这一理由,但再审裁定认为,2006年版指南与2001年版指南关于化合物新颖性判断的基本原则和标准并未发生根本性变化。

再回到本案争议的新颖性问题,在无效程序中专利复审委似乎始终未考虑化合物新颖性推定规则。专利复审委是基于审查指南第二部分第三章第2.1节规定的"现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容",认定应由无效请求人承担证明证据10所公开的花生四烯酸油Batch B在本专利的优先权日之前存在合理的获得途径的举证责任。一审判决也是基于该理由维持了无效决定。

但二审判决则通过适用化合物新颖性推定规则撤销了一审判决和无效决定,主要理由是,证据10中的花生四烯酸油Batch B的来源、含量,甘油三酯的含量,以及过氧化值和茴香胺值,均在本专利权利要求1限定的数值范围内,应当认定破坏了权利要求1的新颖性。至于证据10中的花生四烯酸油BatchB能否通过合理途径获得的问题,在证据10已经公开了花生四烯酸油BatchB的组分、含量、理化参数的情况下,应当由专利权人承担证据10中的花生四烯酸油Batch B不能为公众所获得的证明责任。因此,专利复审委举证责任分配错误。

在再审程序中,再审裁定则明确通过适用化合物新颖性推定规则驳回了专利权人和专利复审委的再审申请。

3、严某某等专利申请驳回复审案[3]

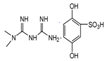

严某某、黎某于2011年11月23日提出申请号为201110375192.0的发明专利申请。涉案申请权利要求1请求保护一种式(I)

结构的化合物。

在审查过程中,审查员以对比文件1实施例1(FR2796940A1)所公开的信息足以表明其已公开了二甲双胍2,5-二羟基苯磺酸(多贝斯酸)盐为由,驳回了涉案专利申请,该驳回决定也被专利复审委作出的复审决定维持。在行政诉讼阶段,复审决定又被一审判决维持。

本案的主要争议焦点在于,在对比文件1实施例1已经公开二甲双胍2,5-二羟基苯磺酸盐及其制备方法、结构确认数据和用途的情形下,原告提交的反证能否证明"在申请日之前无法获得该化合物"。

对此,一审判决认为,根据审查指南第二部分第十章第5.1节的规定,在评判化学领域化合物发明申请的新颖性或创造性时,现有技术内容的确定适用"提及即公开"的标准。本案中,对比文件1具体公开了二甲双胍2,5-二羟基苯磺酸(多贝斯酸)盐,且相应公开了其制备方法和结构确认数据,同时还公开了含有二甲双胍2,5-二羟基苯磺酸(多贝斯酸)盐和药学上可接受的赋形剂的药物组合物以及其二甲双胍盐可以用于治疗和预防高血糖。对比文件1公开的上述信息表明其已公开了二甲双胍2,5-二羟基苯磺酸(多贝斯酸)盐。

而对于原告证明"在申请日之前无法获得该化合物"的相关理由和证据,一审判决并未予以支持。主要如下:关于原告主张的对比文件1实施例1的核磁氢谱数据与涉案申请核磁氢谱数据不同,一审判决认为,这可能是因为对比文件1实施例1与涉案申请获得核磁氢谱数据所使用的核磁共振仪的分辨率不同;关于原告主张对比文件1实施例1化合物的红外光谱没有主要功能基磺酸根的吸收峰,和涉案申请不相同,一审判决认为,对比文件1仅是提供了部分官能团的特征峰而未提供全部;关于原告主张的其提交的电喷雾质谱对照表能够证明对比文件1实施例1中的化合物与涉案申请化合物不同,一审判决认为,相关检验报告中涉及的送检化合物是按照对比文件1实施例1中的方法所得无从判断,且原告所重复的对比文件1的实验与对比文件1并不完全相同。因此,以上均不能证明对比文件1实施例1中的化合物并非二甲双胍2,5-二羟基苯磺酸(多贝斯酸)盐,且在申请日之前无法获得。

[注]

附表:各版本专利审查指南关于新颖性推定规则的规定

(点击图片查看大图)

下篇预告