赴日投资法律实务:日本出口管制制度问答

赴日投资法律实务:日本出口管制制度问答

近年,伴随着中国企业“走出去”战略的升级,供应链全球化的推进,越来越多的中国企业开始把注意力转移到日本市场,或者把日本纳入全球化战略的一部分。该趋势受中美关系的影响越来越明显,推进速度也日益加快。叠加疫情好转之后的日元汇率情况,中国企业和个人投资人赴日投资呈现出前所未有的活力和潜力。

然而,繁荣背后并非坦途;中国企业在赴日探寻机遇的同时,风险与挑战也随之而来。其中既有文化差异的碰撞、政策的不确定性,也有对当地法律法规认知不足导致的纠纷。我们深耕日本法律市场近20年,在协助中国投资人投资落地日本的同时,也为日本现地法人的“向下扎根,向上生长”而不遗余力。

为帮助赴日投资的中国投资人防患于未然,我们拟推出系列文章,介绍日本投资实务,总结赴日投资过程中经常会遇到的法律问题,并结合我们的经验予以分享。

日本的经济产业省于2025年1月31日公布了《外汇及外国贸易法》(以下简称“外汇法”)中有关出口管制制度的修改方案,拟将半导体及量子计算机等相关物项追加至出口管制清单,以强化对两用物项和技术的管理。紧接着,日本的财务省于2025年2月10日公布了关于对内直接投资等相关规章的修正案(意见征求稿)(征意截止日:2025年3月11日)[1],以维护国家安全为名,引入“特定外国投资者”、“准特定外国投资者”以及“特定核心事业者”等新概念;拟通过细化事先审查的对象,缩小豁免范围,进一步强化对内投资审查制度。

该等修法方案的矛头无不指向我国。这一点从日本政府公开的立法讨论资料中反复提及中美对立等内容就可见一斑。这当然也引起了我国政府及很多中国投资人的关注。我国外交部发言人在例行记者会上对此已明确表明,“中方已就此在不同层级向日方严正交涉,表达强烈不满和严重关切”。

有鉴于此,我们拟分两期就日本的对内直接投资(相当于我国的外商投资)以及出口管制制度进行介绍,供拟赴日投资或与日本企业进行相关领域贸易的中国企业予以参考。本文继《赴日投资法律实务:日本对内投资审查制度问答》之后,仍采用问答的形式专门对日本的出口管制制度进行介绍。

1.日本政府担心什么?

长期以来,日本政府支持以GATT及WTO为中心的多边贸易体制,原则上承认和支持对外贸易的自由。但是,出于国家安全与和平的考量,也对出口活动进行一定的限制(外汇法第10条)。具体而言,日本企业出口到境外的货物和向境外提供的技术(以下货物和技术统称为“物项”)中,有不少高端技术和含有高端技术的货物既可以用于民生目的,也可用于武器的开发、制造等军事用途。这些物项一旦流入到可能开发、制造大规模杀伤性武器或者过度储备常规武器等的国家或恐怖组织等手中,将会威胁到日本乃至国际社会的和平与安全[2]。

出于上述担忧,日本政府基于与以美国为首的其它发达国家在国际出口管制机制[3]上达成的共识,由经济产业省牵头对货物和技术实施出口管制,又称为“安全保障贸易管理”。

然而,如下述3.(1)所述,近年来日本政府频繁在半导体领域加强出口管制,其中相当一部分物项实际上已远超所谓的军事用途的范畴,与外汇法所宣称的“日本和国际社会的和平与安全”的立法目的存在明显偏离。事实上,在中美博弈的背景下,为提高对华半导体等物项出口管制的有效性,美国政府持续要求日本、荷兰、韩国等同盟国加强相关物项的出口管制;与此同时,日本政府本身也出于对中国半导体产业崛起带来的竞争压力的考量,在对华出口管制政策方面与美国保持步调一致,试图通过出口管制手段,遏制中国半导体等战略性产业的发展。

2.日本政府管制什么?

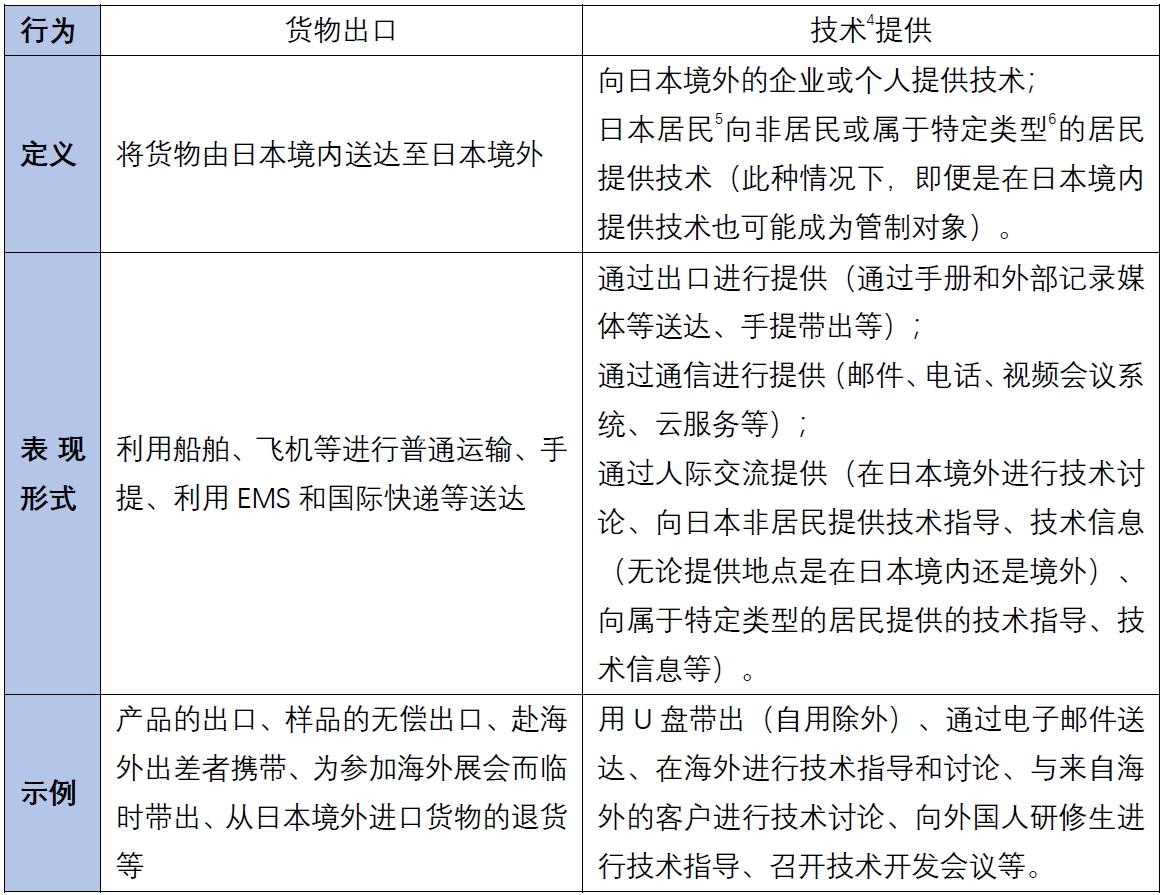

根据外汇法的相关规定,日本出口管制对象为“货物出口”和“技术提供”(外汇法第25条第1款或第3款、第48条第1款),且不论是否有偿,均会受到管制。该两种受管制行为的定义、表现形式及常见示例如下表所示:

点击可查看大图

3.日本政府如何管制?

日本政府按照外汇法及其相关政令、省令(相当于中国的部门规章等)的规定,采用“清单管制”(List Control)与“全面管制”(Catch-all Control)相结合的方式对出口货物和技术进行管理。其中,清单管制主要针对列入出口管制清单的货物与技术,对其出口行为实施事前审查;而全面管制则不以具体货物或技术类别为限,主要根据需求方、用途以及是否存在政府相关部门要求申请许可的情形,对出口行为实施管制。

(1)清单管制

所谓“清单管制”,是指若拟出口的货物属于《出口贸易管理令》附表1第1款至15款所列范围,或拟提供的技术符合《外汇令》附表第1~第15款所列范围的,则原则上不论出口或提供到哪个国家和地区,出口商均需要事先取得日本经济产业大臣的许可。另,部分物项虽属于管制清单的范围,但在符合《出口贸易管理令》等相关规定时,可作为例外,无需申请许可[7]。

根据日本经济产业省公布的最新清单(2024年9月8日施行),受管制的物项共划分为15大类,包括:武器、核能(核物质、原子炉等)、化学和生物武器、导弹、高性能材料、材料加工、电子器件(集成电路等)、电子计算机、通信、传感器、导航装置、海洋(船舶)相关物项、推进装置、其他物项及敏感物项[8]。各类物项的功能、规格和样式等技术标准,在《对出口贸易管理令附表一及外汇令附表指定的货物或技术进行规定的省令》(以下称“货物等省令”)中均有详细的规定。至于某项物项是否落入上述清单范围,通常需要企业的专业技术人员根据具体规格加以判断。

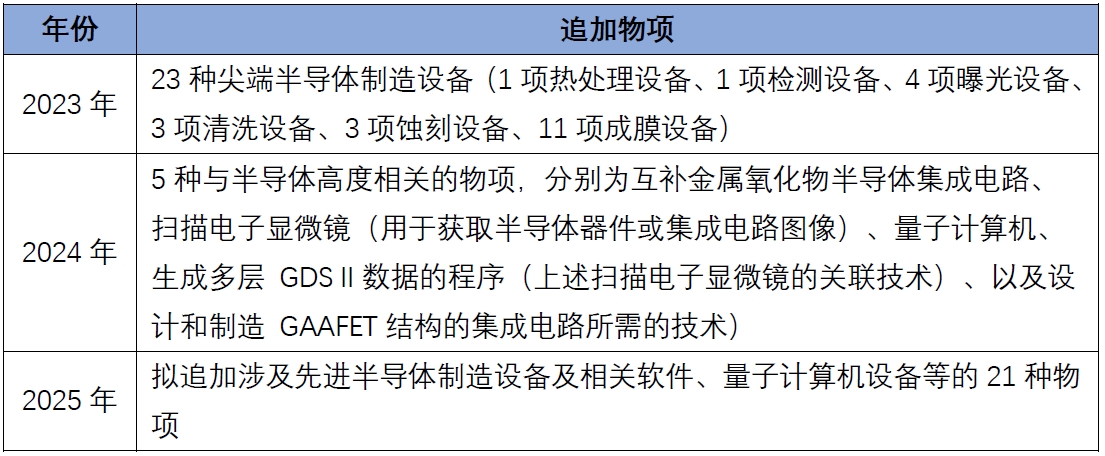

近年来,随着全球地缘政治风险上升,以及技术安全问题日益受到重视,日本对清单管制的制度适用也日趋严格,尤其是在高科技领域的出口监管方面,展现出愈发积极的态势。例如,在半导体领域,日本经济产业省近年来多次修改《货物等省令》,分别于2023年5月[9]和2024年7月[10]将23种尖端半导体制造设备和5种与半导体高度相关的物项追加至出口管制清单。此外,如前文所述,在今年1月份日本经济产业省又宣布拟将涉及先进半导体制造设备及相关软件、量子计算机设备等的21种物项纳入管制范围,相关措施预计最早于今年5月下旬实施[11]。具体如下表所示:

点击可查看大图

(2)全面管制

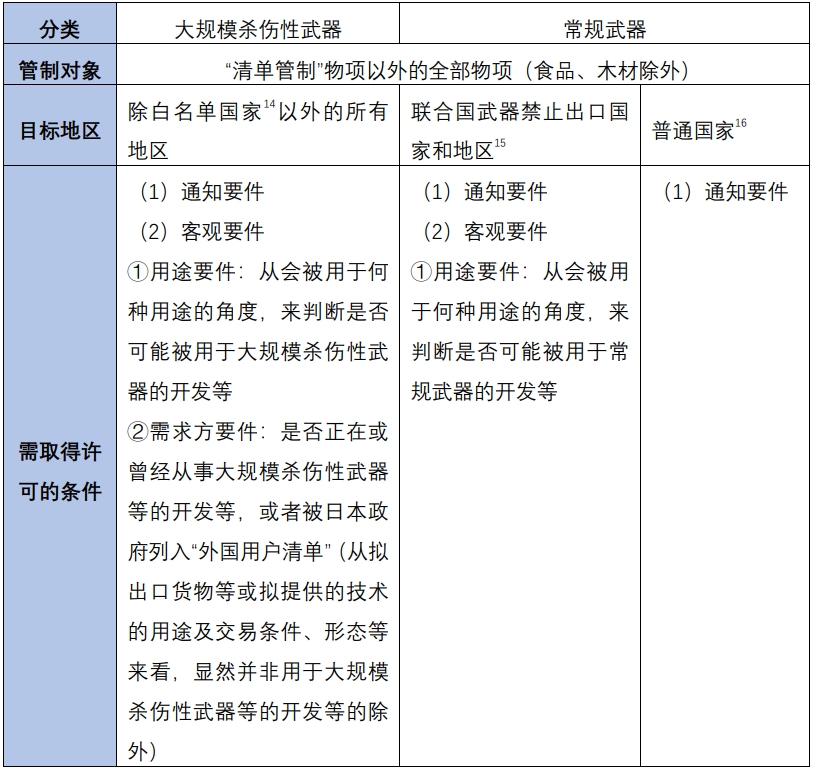

所谓“全面管制”,是指即使拟出口的物项不属于“清单管制”的范围,但当其可能被用于大规模杀伤性武器等的开发等或常规武器的开发等[12]时,则出口商需要事先取得日本经济产业大臣的许可。该制度是对“清单管制”的补充,所以也被称为“补充性出口管制”。

经济产业省将全面管制分为“大规模杀伤性武器全面管制”和“常规武器全面管制”,并分别设定了“通知要件”和“客观要件”两种许可条件;当满足其中之一时,出口商即需要取得许可。“通知要件”是指,出口商收到经济产业大臣发出的应申请许可的通知;而“客观要件”则是指,出口商经确认“用途要件”或“需求方要件”(具体参见下表),认为拟出口或提供的物项可能被用于大规模杀伤性武器等和常规武器的开发等[13]。

点击可查看大图

上述表格中的“外国用户清单”(Foreign End-suer list)是指,经济产业省公布的可能参与大规模杀伤性武器等的开发等行为的企业和组织的清单。向外国用户清单中的企业和组织出口或提供物项时,除非有明显证据证明拟出口或提供的物项不会被用于大规模杀伤性武器等的开发等,否则均需获得经济产业大臣的许可。该清单原则上每年均予以修订。2025年1月31日,日本经济产业省公布了该清单最新版,于2月25日正式施行。有包括15个国家和地区的748家企业和组织在列,其中包括130家中国企业(包括中国香港企业,不含中国台湾省企业)[17]。

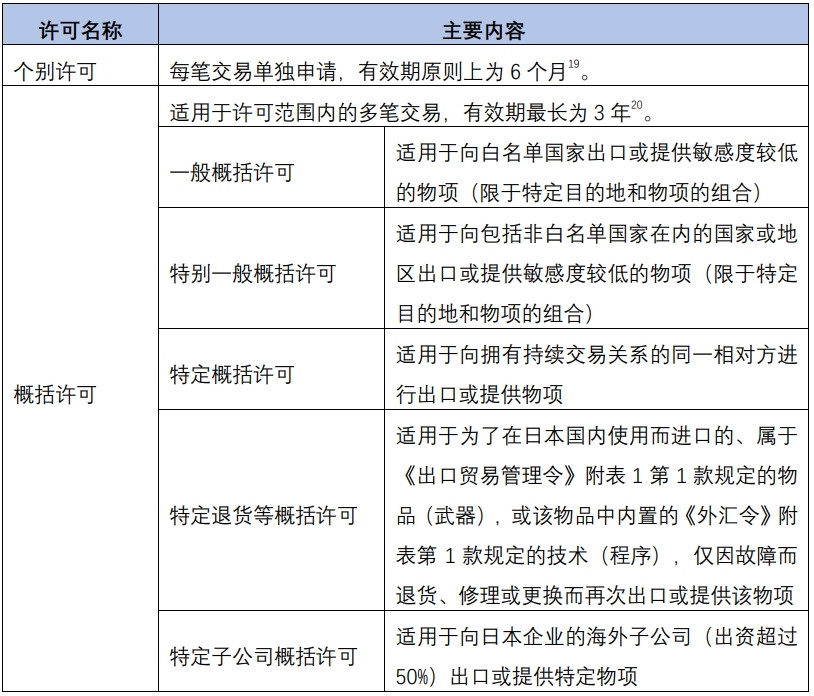

(3)许可种类

上述经济产业大臣的许可分为个别许可和概括许可;根据适用的国家/地区及适用场景的不同,概括许可又细分为一般概括许可、特殊一般概括许可、特定概括许可等;其主要内容如下表所示[18]:

点击可查看大图

实务中,出口商需首先判断某物项的出口或提供是否适用概括许可;如不适用概括许可,则只能就每笔交易申请个别许可。根据日本经济产业省发布的《概括许可操作要领》[21]等相关规定,适用于概括许可的物项以及出口地或提供目的地均有详细规定。因此,在办理概括许可项下的出口或技术提供业务时,应依次确认(1)需求方及其用途、(2)出口目的地或提供目的地、以及(3)拟出口或提供的物项是否属于概括许可的适用范围。另,概括许可只适用于清单管制的物项,不适用于受全面管制的物项。

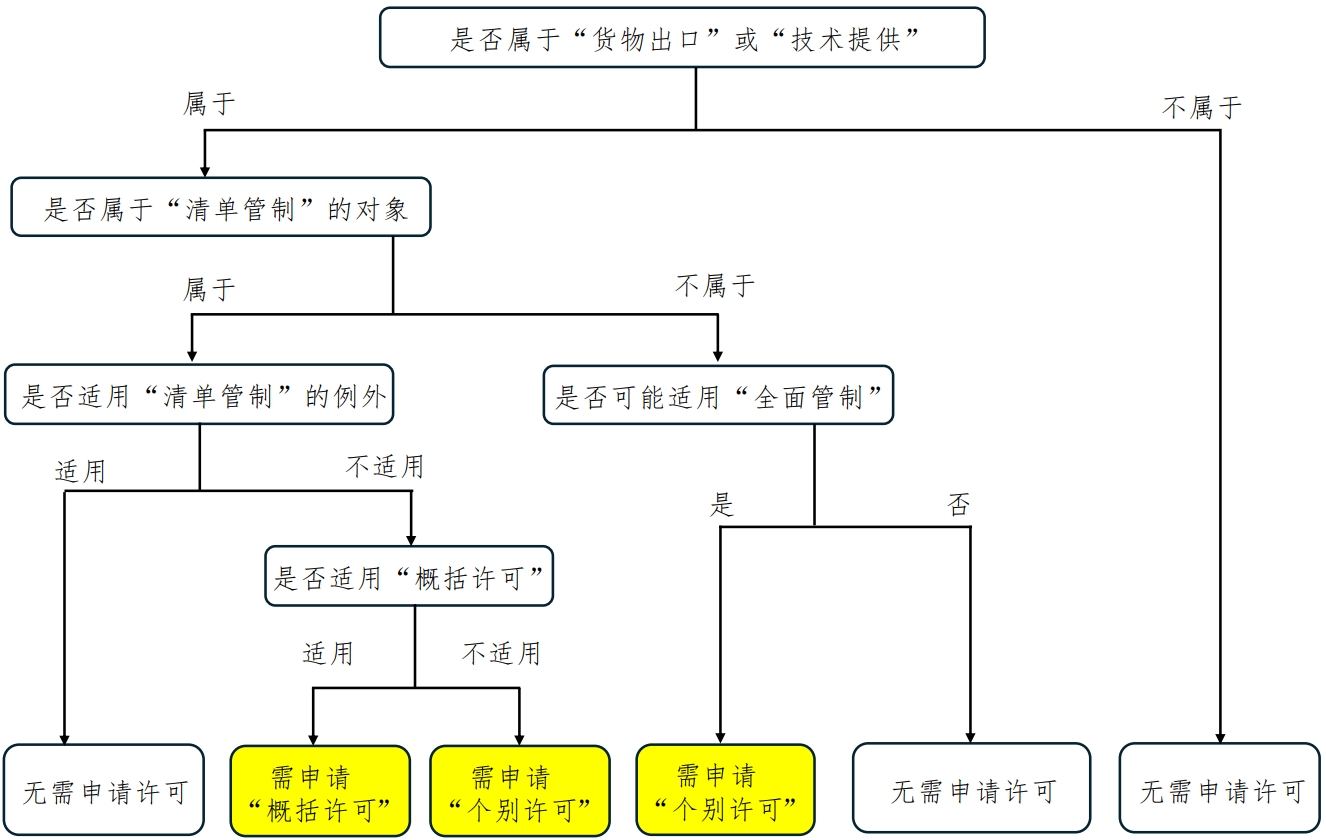

出口管制许可条件判断流程图

(出处:日本贸易振兴机构《安全保障贸易管理快速指南》[22] )

4.中国企业应如何应对?

在当前复杂多变的地缘政治环境下,没有可以让企业遵循的“一劳永逸”的良方妙药。企业要学会在变革中求生存,在变革中抓住机遇。当然,“机会总是垂青于有准备的人”,积极收集出口管制政策等相关信息,早布局、早准备至关重要。

(1)调整供应链布局

首先应确认所需物项是否已被纳入管制清单,明确相关物项是否需要日本经济产业大臣的许可。如判断物项属于清单所列,建议优先考虑在政策修订正式生效前进行集中采购,并评估供应链风险,制定可行的替代方案。

短期来看,可考虑从日本厂商的境外工厂采购,或从其他国家和地区的厂商寻找功能相近的替代产品。但需注意,特别是以美国为首的针对半导体相关出口多边管制机制将可能继续扩大范围,相关采购渠道亦可能受到限制。从中长期来看,建议加快推进国内替代厂商和国产设备的评估、测试与导入。

(2)关注出口许可申请流程

若无法找到替代厂商,则建议密切关注日本经济产业省发布的出口管制物项修订动态,并结合自身业务需求,逐项梳理与新增物项相关的出口许可申请要求。对于即将被列入管制对象的物项,建议提前与日本出口商沟通,明确各自的责任分工,并协助日本出口商准备所需的最终用途说明文件、最终用户信息等材料。

(3)退出机制

在与日本出口商签订合同时,应特别注意约定与出口管制风险相关的条款。如因日本出口管制措施导致合同无法继续履行,建议在合同中设置相应的交易终止、产品返还、损失赔偿或补偿、相关费用的承担以及免责条款,以防范因出口管制政策变化带来的法律风险,并保障自身合法权益。

(4)建立合规机制

在日本设立研发中心等子公司的情况下,应特别关注该子公司向境外母公司提供相关技术时,可能触发日本技术出口管制机制的风险。为防范合规风险,建议在子公司设立初期即建立健全的出口管制合规体系,明确技术提供流程及审查机制,避免出现应申报而未申报的技术出口行为,从而违反日本相关出口管制法规。

(5)清单移除

日本虽有“外国用户清单”,但是对于被“误伤”的企业如何从清单中移除并无配套的法律法规等。实务中,对于企业移除清单的诉求,日本经济产业省并无明确的应对方案。尽管如此,如果企业认为被列入清单的理由毫无依据,我们建议企业仍要积极争取,及时向经济产业省进行解释,以争取清单更新时被移除。

[注]

[1] https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395122504&Mode=0.

[2]https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/security_trade_control/pdf/guide/202401_v2.pdf P4.

[3] 截至2024年12月,日本加入了4个国际出口管制机制,分别针对不同类型的敏感物项和技术进行管理。这些机制包括:旨在规范核出口管制的核供应国集团(NSG)、旨在防止生化武器扩散的澳大利亚集团(AG)、旨在管控导弹及相关物项和技术的导弹技术控制制度(MTCR)、以及旨在控制常规武器及两用物项出口的瓦森纳协定(WA)。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf P4.

[4] “技术”是指,货物的设计、生产或使用所需的特定信息,包括技术数据(设计图、生产方法、技术报告、产品规格、工序等)和技术支持(技术指导、技能训练、作业知识的提供、咨询服务等)。

[5] “居民”是指(1)住所或居所在日本境内的自然人;和(2)主要经营场所在日本境内的法人,除前述以外的自然人和法人为非居民(《外汇法》第6条第1款第5 项及第6项)。此外,日本财务省发布的《外汇法令解释及运用》中,对“居民”和“非居民”的概念进行了分类定义,分别就日本人、外国人和法人等这3类主体作出了具体说明。

https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19801129-4672-15.pdf.

[6] “特定类型”是指,居民(仅限自然人)受到非居民较强影响的状态。

[7] 同前注2,P10。

[8]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html.

[9]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20230523_gaiyo.pdf.

[10]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20240708_gaiyo.pdf.

[11]https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250131/k10014709431000.html.

[12] 指大规模杀伤性武器等(核武器、军用化学制剂、军用细菌制剂、用于散布军用化学制剂或细菌制剂的装置、射程在300公里以上的火箭、射程在300公里以上的无人航空器,以及该等武器的部件)的开发、制造、使用或储藏,或者常规武器(《出口贸易管理令》附表1第1款中栏中所列出的货物,但属于大规模杀伤性武器等的除外)的开发、制造、使用。

[13]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html.

[14] 是指参加各国际出口管理体制,并严格实施出口管制的国家,包括:阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、韩国、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国以及美国(共计27个国家);规定在《出口贸易管理令》附表3中。

[15] 是指根据联合国安理会决议,禁止出口武器及其相关产品等的国家,包括:阿富汗、中非、刚果民主共和国、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、朝鲜、索马里、南苏丹、苏丹(共计10个国家);规定在《出口贸易管理令》附表3之2中。

[16]是指除“白名单国家”和“联合国武器禁止出口国家和地区”以外的所有国家,包括乌克兰、中国、巴基斯坦、缅甸、俄罗斯等。

[17]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/20250131_3.pdf.

[18]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html.

[19]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda24.html.

[20] 同前注2,P11。

[21]https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/tutatu24fy/houkatu_toriatukaiyouryou.pdf.

[22] 同前注2,P6。