数字疗法系列文章(二):中国数字疗法的上市路径

数字疗法系列文章(二):中国数字疗法的上市路径

导语

《数字疗法系列文章(一):域外法观察》中,我们阐述了域外法对数字疗法的定义和典型应用,并重点讨论了美国为探索专门适用于数字疗法的监管制度体系而启动的“软件预认证试点”项目。本文将重点整理中国目前可适用于数字疗法的法律体系,以厘清数字疗法在中国现有框架下的上市路径。

一、我国对数字疗法的界定

1.数字疗法的定义

2023年5月,海南省药品和医疗器械审评服务中心(“海南药械审评中心”)发布了《关于“数字疗法”软件类医疗器械分类界定汇总意见的通知》(“《海南界定意见》”),其中,将数字疗法定义为:“由软件驱动的,为患者(或同时为患者和医疗机构)提供具有循证医学证据的疾病干预措施,用于疾病的预防、管理和治疗”。

在《海南界定意见》发布后的一个月,国际标准化组织(“ISO”)正式在ISO/TR 11147:2023《健康信息学 个性化数字健康 数字治疗健康软件系统》中发布国际上新版“数字疗法”定义[1]。

2025年2月13日,中国国家药品监督管理局(“国药监局”)发布的《康复类数字疗法软件产品分类界定指导原则(征求意见稿)》(“《康复类数字疗法界定原则意见稿》”)文件中表示,可参考ISO于2023年6月在ISO/TR 11147:2023《健康信息学 个性化数字健康 数字治疗健康软件系统》中发布的定义来判断是否属于数字疗法软件产品。

2.数字疗法的定性

ISO认为,“数字疗法”属于医疗器械中的一个子类。我国国药监局虽然尚未明确“数字疗法”“医疗器械”等概念之间的关系,但从《康复类数字疗法界定原则意见稿》等文件中的表述来看,国药监局将数字疗法分为(i)作为医疗器械管理的数字疗法(“数字疗法类医疗器械”),和(ii)不作为医疗器械管理的数字疗法。

二、如何判断数字疗法是否作为医疗器械管理

判断数字疗法是否应当在我国作为医疗器械管理,首先应当查看(i)数字疗法是否符合我国对于医疗器械的定义,(ii)数字疗法属于我国医疗器械中的哪一类别,以及(iii)是否满足其他关于数字疗法类医疗器械的界定要求。

1.医疗器械的定义

根据《医疗器械监督管理条例(2024修订)》(“《条例》”),医疗器械,是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件;其效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用;其目的是:

(一)疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解;

(二)损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿;

(三)生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持;

(四)生命的支持或者维持;

(五)妊娠控制;

(六)通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息。

(以上目的合称为“医疗目的”)

如果数字疗法符合了医疗器械的定义,则相关生产经营单位应当将该产品注册为医疗器械后方可生产、经营。单位生产、经营未经注册、备案的医疗器械,最高可能面临(i)没收违法所得、没收违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品,(ii)货值金额30倍以下的罚款,(iii)责令停产停业,(iv)10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请等行政处罚。单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员也可能面临(i)没收违法行为发生期间自本单位所获收入,(ii)处所获收入3倍以下罚款,以及(iii)终身禁业的行政处罚。

2.医疗器械的分类

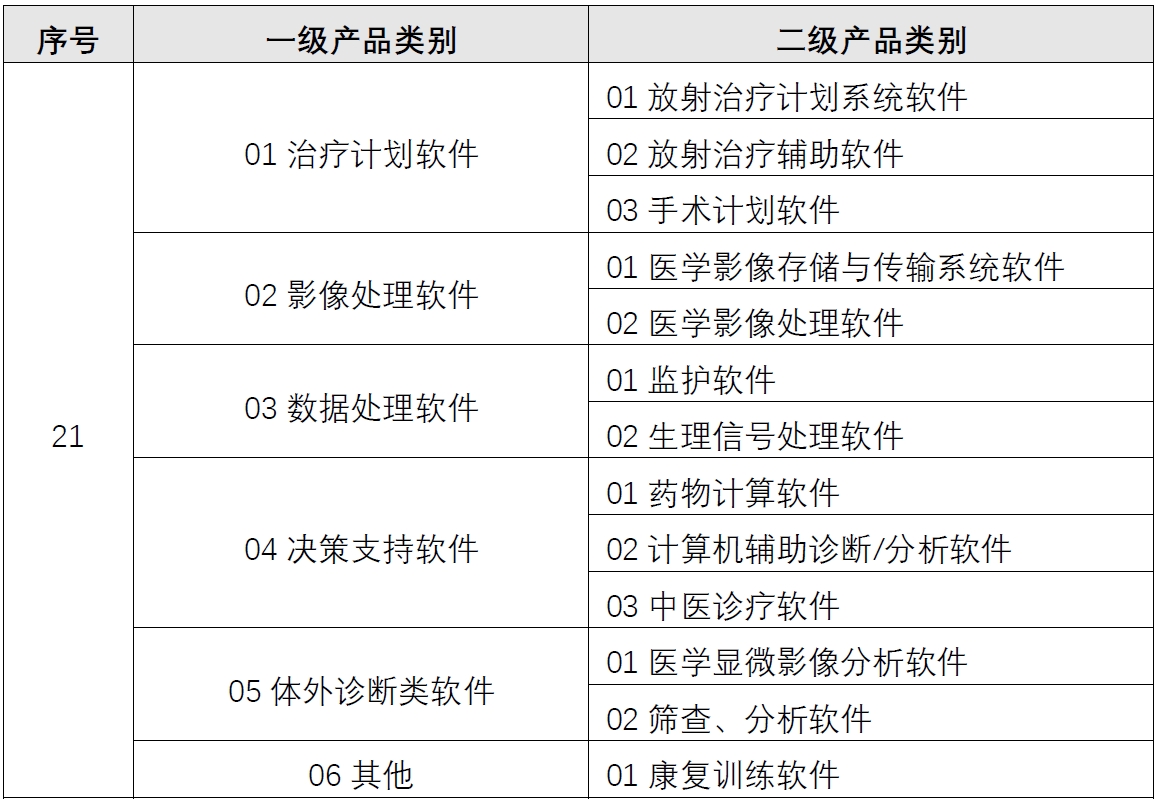

根据《医疗器械分类目录》,医疗器械被分为22大类。数字疗法与我国医疗器械分类中的“21 医用软件”最为接近。而医用软件又包括以下具体子类别:

点击可查看大图

3.其他关于数字疗法类医疗器械的界定要求

根据《海南界定意见》,界定数字疗法是否作为医疗器械管理时,应当结合产品的处理对象、核心功能、预期用途等因素进行综合判定。只有当数字疗法(i)具有医疗目的,(ii)其处理对象为医疗器械数据,且(iii)核心功能是对医疗器械数据的处理、测量、模型计算、分析等的,才作为医疗器械进行管理。

a.医疗目的

不具有医疗目的的数字疗法不符合医疗器械的定义,不作为医疗器械管理。

例如,某运动健康软件产品,软件从外接设备中采集运动数据、体重、睡眠、压力、心率、血糖和血压数据,并将这些数据在软件中显示,供用户参考。软件对于血氧、心率、血糖、血压数据仅具有显示功能,无处理计算功能,且显示的数据不用于诊断/治疗,无医用目的。因此,国药监局认为,不应将其作为医疗器械管理。[2]

b.医疗器械数据

根据《海南界定意见》,医疗器械数据是指医疗器械产生的(特殊情形下,可包含通用设备产生的)用于医疗目的的客观数据。非客观数据,例如患者主诉等信息、病历、检验检查报告结论,不属于医疗器械数据。如果数字疗法处理的数据并非医疗器械数据,则不作为医疗器械管理。

c.核心功能

只有当数字疗法的核心功能是对医疗器械数据的处理、测量、模型计算、分析等时,才可能被作为医疗器械管理。实践中,如果数字疗法(i)没有数据处理计算功能(例如,仅具有显示功能)[3],或(ii)没有核心算法,只完成简单的数据统计、排序的[4],不作为医疗器械管理。

4.实践中数字疗法类医疗器械举例

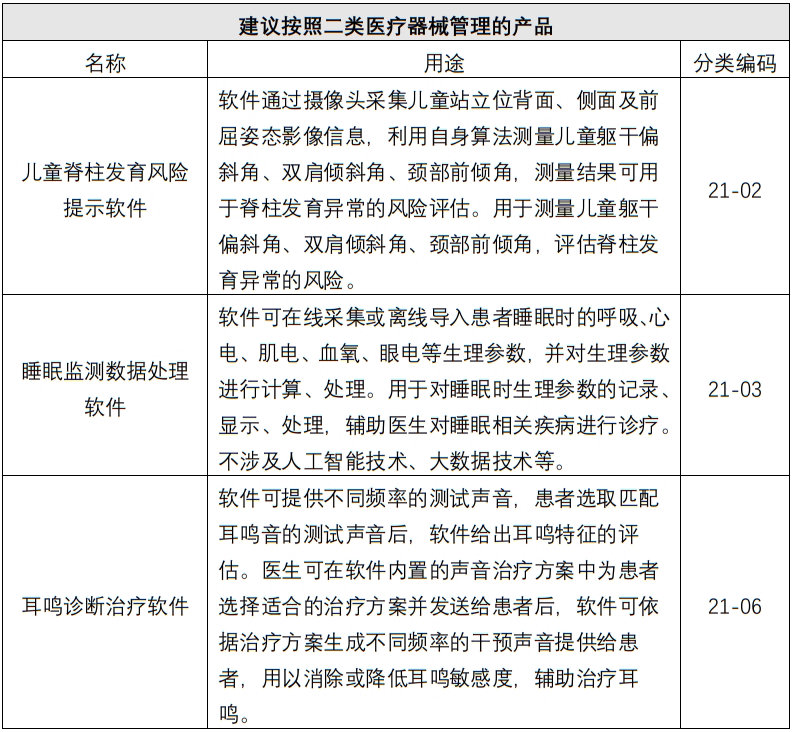

在国药监局医疗器械标准管理中心发布的多批“医疗器械产品分类界定结果汇总”中,已有多个数字疗法被明确界定为二类及三类医疗器械。以下列举部分分类界定结果:

点击可查看大图

点击可查看大图

三、数字疗法类医疗器械监管路径

我国目前没有专门针对数字疗法的监管路径。数字疗法如作为医疗器械进行管理的,将适用传统医疗器械监管框架。按照我国法律框架,第一类医疗器械实行备案管理,第二类、第三类医疗器械均实行产品注册管理。由于实践中,大多数字疗法类医疗器械均作为第二类、第三类医疗器械进行管理,因此,下文主要介绍第二类、第三类医疗器械的监管框架。第二类和第三类医疗器械在上市前,一般至少需要经历(i)产品检验,(ii)临床评价(除免于临床评价的情形外),以及(iii)审评审批流程。

1.产品检验

在《条例》于2021年修订之前,第二类、第三类医疗器械产品注册时,必须提交医疗器械检验机构出具的检验报告。根据目前的《条例》,第二类、第三类医疗器械产品注册时也可以仅提交自检报告。

2.临床评价

医疗器械产品(包括数字疗法类医疗器械)在上市注册之前,除存在免于临床评价的情形外,应当进行临床评价。

a.免于临床评价的情形

《条例》第24条列举了临床评价豁免的两种情况:(i)工作机理明确、设计定型,生产工艺成熟,已上市的同品种医疗器械临床应用多年且无严重不良事件记录,不改变常规用途的;以及(ii)通过非临床评价能够证明该医疗器械安全、有效的。国药监局通过制定、调整并公布目录的方式列举免于临床评价的医疗器械。

从国药监局于2023年7月20日发布的《免于临床评价医疗器械目录》来看,确有部分数字疗法类医疗器械存在被免于临床评价的可能性。例如,21-03数据处理软件(包括(i)监护软件,以及(ii)生理信号处理软件)即属于免于临床评价的子类别。

b.临床评价

除以上豁免情形以外,医疗器械产品(包括数字疗法类医疗器械)应当进行临床评价。临床评价分为两种路径:(i)通过临床试验开展临床评价,以及(ii)通过同品种医疗器械临床文献资料、临床数据进行临床评价。

(1)通过临床试验开展临床评价

对于已有的临床文献资料、临床数据不足以确认产品安全、有效的医疗器械,应当开展临床试验。根据《医疗器械临床试验质量管理规范》,医疗器械临床试验应当在具备相应条件并且按照规定备案的医疗器械临床试验机构实施。医疗器械临床试验应当获得伦理委员会的同意。这种情况下,临床评价资料包括临床试验方案、伦理委员会意见、知情同意书、临床试验报告等。

(2)通过同品种医疗器械临床文献资料、临床数据进行临床评价

存在同品种医疗器械临床文献资料、临床数据,且能够证明医疗器械安全、有效的情况下,可以根据产品特征、临床风险、已有临床数据等情形,通过既存的有效信息开展临床评价。临床评价资料包括申请注册产品与同品种医疗器械的对比,同品种医疗器械临床数据的分析评价,申请注册产品与同品种产品存在差异时的科学证据以及评价结论等内容。

3.新产品注册与审批机制

a.新产品分类界定方式

对于已经确定分类界定的数字疗法类医疗器械,可以直接按照相应二类或三类医疗器械产品的规定进行注册。但由于数字疗法目前仍为新兴技术,很可能并没有确定的分类界定,此种情况下,有以下两种途径:

(1)直接按照最严格的“第三类医疗器械”申请产品注册,由国家药品监督管理局按照风险程度确定最终类别,对准予注册的医疗器械及时纳入分类目录;

(2)依据分类规则判断产品类别并向国务院药品监督管理部门申请类别确认后,再依照《条例》的规定申请产品注册或者进行产品备案。

b.快速审批通道

通常,在中国首次注册一个二类或三类医疗器械从立项开始到获得《医疗器械注册证》耗时较长。为了加快特殊情况下的审批进度,我国目前存在四条快速审批注册通道:(i)应急审批程序,(ii)优先审批程序,(iii)创新医疗器械特别审查程序,以及(iv)附条件批准上市程序。

其中,应急审批针对突发公共卫生事件[5]。优先审批适用于法律规定的疾病诊疗或列入国家计划的医疗器械[6]。附条件批准则适用于治疗罕见疾病、严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病和应对公共卫生事件等急需情况[7]。这些情况往往并非数字疗法类医疗器械的适用范围,因此数字疗法类医疗器械若想快速通过审批,可能更适用创新医疗器械特别审查程序。

结语

随着数字疗法的不断发展,其在医疗领域的广泛应用将逐渐成为医疗创新的重要组成部分。在这一发展浪潮中,建立相应监管体系的必要性日益彰显。目前,我国对数字疗法的监管有所探索,但仍缺乏针对性的监管体系。我们期待着未来监管框架的进一步完善,从而不仅能为相关企业合规运营提供明确的指引,更能确保数字疗法的质量和安全性,造福人类社会。

[注]

[1] 关于ISO、DTA对于“数字疗法”的定义沿革,可参见我们此前的系列文章《数字疗法系列文章(一):域外法观察》。

[2] 《2020年第一批医疗器械产品分类界定结果汇总》。

[3] 例如,《2020年第二批医疗器械产品分类界定结果汇总》中,某血糖数据管理软件从胰岛素泵或其他软件中读取糖尿病患者的血糖数据,在智能手机上显示。国药监局医疗器械标准管理中心认为,该软件不具备对血糖数据的计算处理功能,不作为医疗器械管理。

[4] 例如,《2020年第二批医疗器械产品分类界定结果汇总》中,某数据管理软件连接输血检测实验室的检测设备或LIS后,从设备或LIS中采集样本信息、检测信息、仪器信息等后,对数据进行显示、统计、排序、传输等管理。国药监局医疗器械标准管理中心认为,该软件无核心算法,不具备对医疗器械数据的计算、处理功能,不作为医疗器械管理。

[5] 《医疗器械应急审批程序》第4条。

[6] 《医疗器械优先审批程序》第2条。

[7] 《医疗器械监督管理条例(2021修订)》第19条。