海外房地产开发项目的合作模式思考

海外房地产开发项目的合作模式思考

近年来,我国的房地产行业供给日趋过剩,去产能的需求越来越大,房地产投资转移到海外,成为房地产投资企业的新的发展路径。基于雄厚的资金优势和成熟的业务优势,中方在项目中往往扮演房地产项目融资、建设的牵头方的角色;而当地合作方往往控制着房地产项目的土地资源,并与当地有关政府部门保持着良好的关系,在各种审批、许可的取得方面有着先天优势。因此,为实现中外双方合作双赢的局面,中方通常倾向于与外方联合开发、经营地产项目,共享收益。

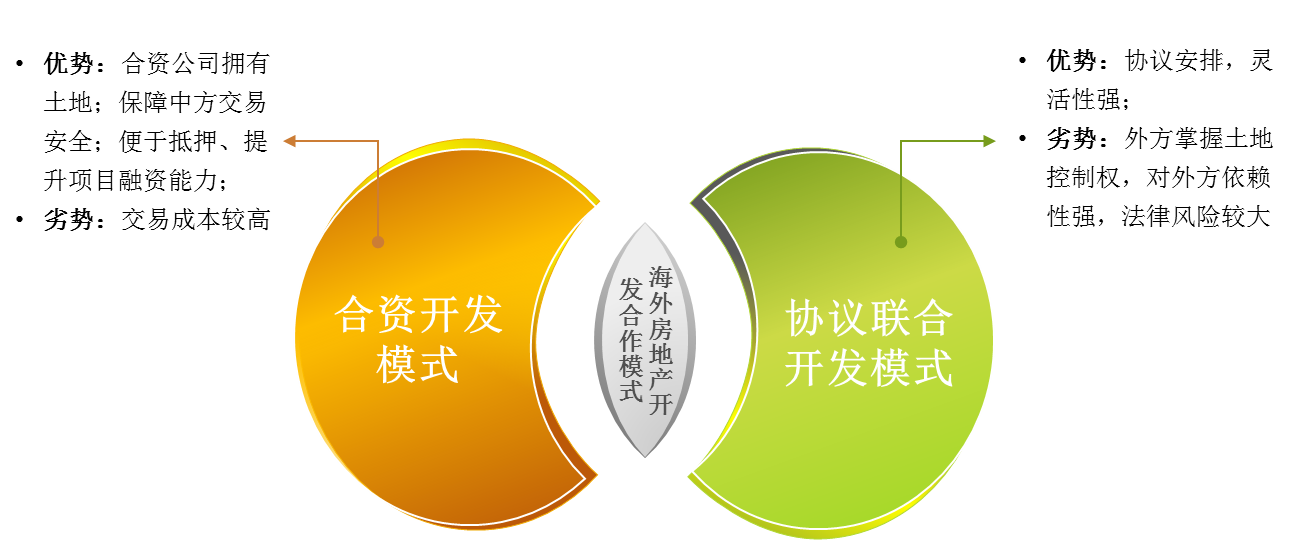

在实践中,中国企业在海外与外方联合开发的房地产投资,就合作模式而言,通常有两种:一种是"合资开发模式",即中方与外方签订合资协议("Joint Venture Agreement"),并共同设立合资公司("Joint Venture Company"),以合资公司为主体从事房地产的开发工作;另一种是"协议联合开发模式",即中方与外方不特别设立公司实体,仅以签订联合开发协议("Joint Development Agreement"或"JDA")的方式约定双方在房地产开发项目中的权利和义务。中国企业与外方联合开发的房地产投资,就投资收益的分配机制上,又有两种机制:"销售收益分配机制"和"产品分成分配机制",前者是指双方就建成房产出售后取得的销售收益进行分配,而后者则指双方就建成房产的物业进行实物分配。

那么,合资开发、协议联合开发两种合作模式如何具体结合销售收益分配、产品分成两种分配机制,以符合中外双方的商业诉求、保证中外双方的交易安全呢?就此,笔者将根据协助多个中国房地产企业"走出去"进行海外房地产合作开发投资的法律实务经验与各位读者进行分享。

一、各方商业诉求

一般而言,在海外房地产合作开发投资项目中,中外双方各有商业诉求。专业从事房地产开发的中方企业往往希望主导项目的设计、建设和营销等系列过程,保证在东道国的投资项目能根据其商业思路施行。特别地,在合资开发模式下,中方更倾向于争取合资公司的控制权并实现会计并表。相对地,外方则期待仅以其名下的土地对项目出资,协助维护与当地政府的关系,并协助取得项目所需的相关审批、许可。不难意会,外方的"小算盘"是:通过贡献其自有土地,待中方牵头的房地产项目建成之后即可取得相应的土地增值。明确了双方的商业诉求,接下来我们来看看两种合作模式与两种收益分配机制是如何在现实中协调、操作的。

二、合资开发模式

销售收益分配机制

对于以合资开发模式实现销售收益分配的具体流程,想必各位读者都耳熟能详了。传统的合资开发模式下的合资协议一般有如下约定:

1、 中外双方分别以其资金、实物(如,土地等)向合资公司注资,并根据其对合资公司贡献的价值比例(实物出资的,将对实物进行合理估值作价)取得相应比例的公司股权;

2、 若中方希望实现与其国内的公司并表,其通常须要拥有对合资公司的控制权(也即,成为公司的大股东),这通常就要求其向合资公司注入的建设资金的价值比例应当高于外方贡献土地的作价;

3、 合资公司设股东会、董事会(和/或监事会),合资公司根据股东会或董事会的商业决策进行经营管理与项目开发;

4、 中外双方股东按照其在公司中的股权比例(视东道国法律,也可以按照不完全等同于其股权比例的其他特定比例)分享公司的可分配利润。

产品分成分配机制

如果说上述传统的合资开发模式能顺利地实现销售收益的分配,那么其能达成就建成房产的物业进行分配的任务吗?

这个问题需要一分为二地看待。对于允许直接以房产物业的形式向合资公司股东分配股东红利的国家,答案是肯定的。双方只需将传统的合资开发模式下向合资公司股东分派的现金股东红利更换为项目建成后房产的所有权即可。但不论如何,由于合资公司需要向中外双方股东分别过户原本落在公司名下的房产,如果双方随后又需要自行销售房产,还会再次产生过户的税费,大大加重了的税务负担。

而对于那些对实物分红有诸多限制的国家,上述传统的合资开发模式就行不通了。那么,在这些国家,我们就只能放弃合资开发模式吗?答案是否定的。如果能绕过现金股东红利分配,而将房产建成后总建筑面积的特定部分分配给外方,那问题也就自然迎刃而解了。比如,为了在这些国家适用合资开发模式,不妨尝试一种可以称为"股权回购"的创新型合资开发模式(为方便行文阐述和读者理解,我们假设中外双方约定,外方取得房产总建筑面积的1/3,而中方则获得项目中的其他全部收益):

1、 中方与外方共同发起设立合资公司:

a) 中方以现金向合资公司进行股权出资;

b) 外方将其所有的土地合理估值后向合资公司作价出资;

2、 合资公司向中方发行股份,股权比例根据中方股权出资与外方的土地作价出资的价值比例确定(同上,若中方需要国内上市公司会计并表的,其需要持有合资公司的多数股);

3、 合资公司开始从事地产项目的建设:

a) 中方主导项目的设计、建设和营销等系列过程;

b) 外方协助向当地有关政府部门申请项目所需的证照、批准;

4、 在房地产项目建成后,合资公司进行股权回购,以房产总建筑面积的1/3的物权为对价(具体而言,合资公司将房产过户给外方)向外方赎回其在合资公司内持有的全部股份;

5、 外方由此完全退出合资公司,而中方成为合资公司的唯一股东,从而享有合作项目的全部的剩余利润。

该等安排的精巧之处在于,视东道国法律,合资公司支付的对价可以采用如房地产所有权等灵活多样的形式。但应当指明的是,考虑到合资公司向股东进行地产过户时的税务负担,如果股东在过户之后再自行销售还会再次产生过户的税费以及企业所得税,所以合资开发模式下的产品分成分配机制主要还是针对外方拟自用建成的房产的情况。

合资开发模式的优、劣势

我们看到,合资开发模式很好地满足了中外双方对销售收益分配机制和产品分成分配机制的不同诉求,那么如何看待其在项目中的优势和劣势呢?

合资开发模式的亮点在于:由于外方将其持有的土地向合资公司作价出资,其实际上完成了土地所有权的转让,从而使得合资公司成为了完全的土地所有权人。由于原先外方名下的土地所有权过户到了合资公司,外方失去了独自转让、出租、抵押或任何其他方式处分土地的权利,最大程度上保护了中方的交易安全。另外,项目公司作为土地所有人,其授权代表也有权向当地有关政府部门申请所有必要的证照、批准,而不必完全依赖于外方。最后,由于合资公司成为了土地的所有权人,中方在安排项目融资的过程中可以顺理成章地将土地进行抵押,极大地便利了项目融资。

但同时应当承认的是,在采用合资开发模式时,中外双方通常需要负担更多的交易成本。比如,合资公司设立的行政费用、土地权属向合资公司进行转让时的交易税(视东道国法律,该交易税可能数额不菲)和印花税等。这也正是为什么也有许多的海外房地产合作开发项目最终采用了协议联合开发模式。

三、协议联合开发模式

销售收益分配机制

在协议联合开发模式下,在遵守东道国法律的前提下,中外双方可以自由约定双方在项目设计、开发、建设和营销阶段的权利、义务以及项目建成后的销售收益分配机制。比如,中方(或中外双方在当地设立的全资子公司)可与外方签订联合开发协议,作如下约定(为方便行文阐述和读者理解,我们假设中外双方约定以2:1的比例分享总销售收益):

- 1、 中方负责项目的资金供应、融通、项目建设、房产营销等工作;

- 2、 外方提供土地供中方开发建设,但外方不转移土地的所有权,作为提供土地的对价,外方将会取得项目总销售收益的1/3;

- 3、 外方负责协助中方向当地有关政府部门申请所需的证照、批准;

- 4、 中外双方设立"项目销售收益共管账户";

- 5、 项目建成并取得收益后,外方分得账户中的1/3,而中方分得2/3。

产品分成分配机制

同理,产品分成分配机制和协议联合开发模式也具有很强的兼容性。比如,中方(或中外在当地设立的全资子公司)可与外方签订联合开发协议,作如下约定(为方便行文阐述和读者理解,我们假设,东道国为"房地一体主义"(即土地与其上的建筑物不区分所有)的国家,且中双方约定,外方取得房产总建筑面积的1/3,而中方取得房产总建筑面积的2/3):

- 1、 中方负责项目的资金融通、项目建设、房产营销等工作;

- 2、 外方提供土地供中方开发、建设,但外方不转移土地的所有权;作为提供土地的对价,外方将会取得房产建成后总建筑面积的1/3;

- 3、 外方负责协助中方子公司向当地有关政府部门申请所需的证照、批准;

在房地产项目建成后,外方将房产总建筑面积的2/3过户给中方(从法律意义上讲,外方为土地及其上的建筑物的所有权人)。

当然,不论是销售收益分配机制还是产品分成分配机制,根据东道国的法律,外方除与中方签订联合开发协议之外,还可能签署授权书,授权中方进行房地产开发工作。同时,将该等联合开发协议和授权书登记至当地有关政府部门更能起到公示的效果,减小外方偷偷将土地进行抵押的可能性。

协议联合开发模式的优、劣势

不难看出,以签订联合开发协议的方式进行地产项目的合作具有相当的灵活性。交易双方无须在当地新设合资公司,且双方的权利、义务均能在联合开发协议中自由约定。

但是,同时应当警醒的是,协议联合开发模式存在着一系列法律风险。首先,就土地的控制权而言,如果外方在签订联合开发协议之后,未经中方同意,却偷偷在该土地上设置抵押,则还存在抵押合同项下的抵押权人主张拍卖土地获得清偿,以实现其抵押权的风险。在某些 "房地一体主义"的国家,不转移土地所有权的协议联合开发模式让中方面临着更大的风险。另外,与合资开发模式下合资公司对土地享有的绝对物权不同,协议联合开发模式下的土地开发权仅仅是基于合同的一种相对请求权。由此,若在将来双方发生争议,外方仍可以拒绝中方进入土地。即使联合开发协议草拟得当,为行使协议中的权利而在当地启动争议解决程序都将可能异常耗时耗力。再比如项目所需的证照、批准问题,一般而言,即使在中外双方签订了联合开发协议,视东道国的法律,中方很可能仍然需要依赖外方的配合以获取房地产项目开发、建设所需的相关证照。又比如,在项目的开发过程中,出现了第三方声称其对土地的合法权属并侵占土地(该情况在土地管理制度落后的发展中国家屡见不鲜),东道国的法律一般要求中方需要外方的配合方能以对侵权者提出诉讼。以上种种原因,都使得中方对外方有很大依赖性,在整个投资过程中处于非常不利的地位。

协议联合开发模式的优化

针对上述协议联合开发模式存在的法律风险,中方在联合开发协议的谈判桌上至少应当尝试争取下列关键性条款:

- 1、 地产开发的项目融资之目的,中方应有权将土地进行抵押(并进行相应的抵押登记);这一方面减轻中方的融资压力,一方面也保证了外方对其持有的土地处分权的局限性;

- 2、 在项目建成之前,土地的权属证书应当保存于中方(或独立的第三方)处,未取得中方事前同意的,外方不得创设任何的第三方权益;

- 3、 某些国家的法律规定了对于联合开发的备案登记制度,中方一定要将该合作形式进行备案登记;

- 4、 外方负责抗辩所有与土地相关的诉讼、承担相关费用,且该等抗辩应当与中方协商后作出;在第三方侵占土地时,中方应有权提起侵权诉讼。

当然,本着具体情况具体分析的原则,上述的优化方案也应根据项目实际以及投资东道国的法律进行适当的调整或者创新。

总体而言,

具体如何应用合资开发、协议联合开发两种合作模式,以达成销售收益、产品分成两种分配机制,对海外房地产合作开发投资项目的成败起着举足轻重的作用。中国房地产企业"走出去"从事海外房地产合作开发投资项目时,应当充分与交易律师沟通、研讨,以理清商业诉求、敲定合作模式、策划优化方案并最终谈定既符合商业惯例又能保护中方的协议文本。