见微知著 | 法发【2019】14号公告背后的司法改革之二:级别管辖的现状及对各方的具体影响

见微知著 | 法发【2019】14号公告背后的司法改革之二:级别管辖的现状及对各方的具体影响

在本系列文的第一部分,笔者介绍了级别管辖的历史变迁,无论是法律层面,还是最高人民法院的通知,都体现了纠纷解决中心下移的趋势,14号公告的发布也是顺应了整体的趋势,本部分将介绍14号公告的发布后如今级别管辖的现状,以及公告的发布究竟对法院、当事人以及律师有何具体影响的问题。

一

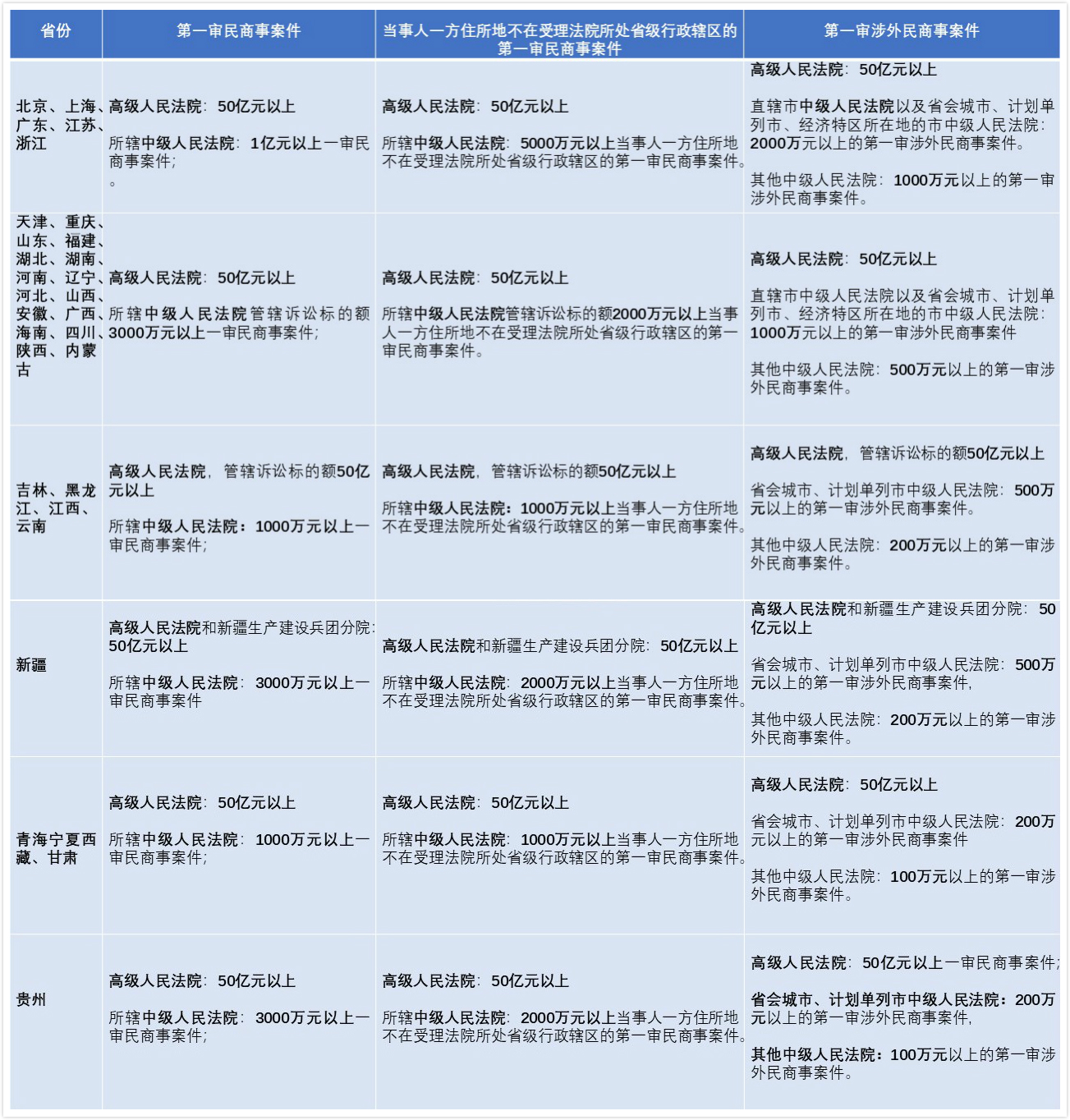

各省级别管辖现状一览表

法发[2019]14号发布后,中级人民法院管辖第一审民事案件的诉讼标的额上限,原则上为50亿元人民币,标的额下限继续按照此前的文件执行;高级人民法院管辖诉讼标的额为50亿元以上(包含本数),或者其他在本辖区有重大影响的第一审民事案件。整理表格如下:

二

法发[2019]14号公告对各方的影响问题

(一)对法院及法官:进一步明确各级法院职能范围

1. 最高院及高院:强化审判监督及指导职能

结合近五年的《最高院工作报告》[1]可知,2014年最高人民法院受理案件11210件,审结9882件,比2013年分别上升1.8%和1.7%;2015年最高人民法院受理案件15985件,比2014年分别上升42.6%和43%;2016年最高人民法院受理案件22742件,审结20151件,比2015年分别上升42.3%和42.6%;2017年最高人民法院受理案件约28496件,审结约25816件,同比分别上升约25.3%和28.1%[2];2018年最高人民法院受理案件34794件,审结31883件,同比分别上升22.1%和23.5%。随着经济社会的发展,最高院受理案件大幅增长,2018年受理案件数量近乎是2014年的3.5倍。

与之相对的人员数量,却未能相应增加如此迅速。根据最高人民法院官网中所载的内设机构主要人员名单,截至2019年5月10日,最高院现有人员名单仅为384人。以2018年的数据,每人平均需要办理近100起案件,办案压力巨大,很大程度上影响最高院履行监督指导职能。

由于宪法、法律对法院对下级进行指导的权限、范围和方式并无规定,审判指导领域一直缺乏规范。因此,在法律适用统一性的角度,最高院的指导方式就尤其重要,需要充分发挥最高院对全国各地的指导作用。

最高院的指导主要为指导性案例和司法解释两种方式,根据最高人民法院2018年3月发布的《指导性案例适用情况分析报告》,人民法院共发布21批112件指导案例,2012年1月1日至2017年7月12日,共有531件案件参照了指导性案例,其中,民事案件489件,行政案件35件,刑事案件7件。

司法解释是相对指导性案例,对法律空白领域的更直接的指导方式。《最高人民法院关于废止部分司法解释(第十三批)的决定》发布后,废止司法解释103件,明确现行有效的司法解释561件。这些司法解释在统一法律适用、指导审判工作、完善司法政策、促进社会治理方面发挥了重要作用,不适应社会形势发展需求及与新出台的法律规定不一致的司法解释需要清理及调整,确保法律和司法解释统一有效实施。

法发〔2019〕14号对最高院的直接影响体现在,通过大幅提高中院管辖范围,降低高院一审管辖范围(据统计,全国标的额超过50亿的民商事案件一年不超过8件,意味着高院将基本不再审理一审案件),最高院基本不再审理二审案件。最高院将更加有能力加强规范指导,统一法律适用,做好对法院系统重大改革的"顶层设计"。通过制定和发布司法解释,提供规范性指导,通过征集和发布典型案例,提供个案性指导。

与最高院类似,中院管辖范围的提高,使得高级人民法院处理一审案件明显减少,主要集中于二审案件,同时,高级人民法院也有对于省范围以内的监督管理职能,对于全省范围内法律适用的统一,起到了重要作用。14号公告发布后,各省高级人民法院的审判职能将主要集中于二审范围,也将更有余力对省级范围内进行指导。

2. 中级人民法院:对法院及法官提出更高要求

比较14号公告发布后各省的中院管辖变更情况可以看出,北京、上海、广东、江苏、浙江等原中院管辖最大标的为5亿的省市,因原本管辖标的已经较高,调整后实际增加的案件量影响有限,但除这些省市外,其余中级人民法院的原管辖范围相对更少,14号公告这种对于所有省市统一标准,一并提高为最高管辖50亿的做法,对其他省市的影响更大。

从受理案件的数量上看,大幅增加的受案量对于法院的组织机构、案卷管理等运转流程提出了更高的要求,因法官对于案件终身负责制的存在,法院系统对于流程具有严格的要求,从立案受理,至结案归档,不仅步骤缺一不可,而且每一环节都需要纸质材料及电子材料对办案全流程进行佐证,归档后亦需要每个案件入库以备查询,因此,受案量的增加,无疑要求法院改革管理,改善软硬件办案环境,从最开始的立案受理环节开始,提高窗口接待能力,保证大幅增加的当事人能够及时立案;提高立案后的分配效率,保证立案后繁杂的案件材料可以及时分配到具体法官;审判过程中做好法庭调配系统、协调好法庭的可用时间,使各个案件有时、有地进行审理;审判结束后,做好案卷整理、运输工作,使得每案有迹可循,各环节流畅承接。

从受理案件的内容上看,中级人民法院所增加的皆为大标的案件,尤其突出体现在大标的金融、建设工程类案件,这部分案件与小额民商事案件相比,专业性要求极高,这就对中级人民法院的法官的专业能力提出了挑战。以建设工程类案件为例,由于其案件专业性,往往由高级人民法院专门负责该领域的法官审理,而中级人民法院的法官在接触之始,势必会因专业性问题而产生审判困难。因此,14号公告的发布,直接要求中级人民法院的法官进行学习提高,拓展专业知识,应对大标的新类型案件的挑战。

(二)对当事人:减轻诉累并增强法律适用的一致性

14号公告的发布,对于当事人的影响,主要集中于以下三点:

1. 减少诉累

以往高院受理一审案件时,在二审乃至再审阶段,当事人往往需要多次奔波本省与最高院,不仅对当事人造成了不必要的麻烦,对于法院来说,因距离过远,也不利于案件事实的查清,同时,卷宗的移送也将耗费大量的各方时间精力,大案要案往往要绵延数年。14号公告发布后,绝大多数案件一、二审都将在本省范围内解决,便利当事人来往、卷宗的移送,也使得二审、再审法官更具有查清案件事实的可能。

2. 提高了民商事活动的可预测性

法律具有可预测性的特征,在民商事活动中,当事人会根据法律的规定,来设定自己的权力及义务、预测法律行为的结果,因此法律适用的一致性是民商事活动稳定的基础。在目前的司法体系下,各省以内的法律适用基本可以保持一致,但由于各省的规范、司法实践与最高院有所差异,当事人在预测案件一审结果及二审、再审结果的时候,会对于适用何种法律、规定产生不确定性。14号公告发布后,绝大多数案件一二审都在本省范围内解决,适用的法律、参考的司法实践都更加准确,对于提高民商事活动的可预测性具有一定助益。

3. 一定时间内加重司法保护主义

如前所述,一二审阶段在本省范围内,虽然可以保持法律适用的一致性,但是也同样减少了将案件提交新的审判机关处理的机会,尤其是涉及双方当事人在不同省市的案件,可能会因审判机关保护本省利益,而导致司法地方保护主义的加重。

(三)对律师:要求律师具有更强的专业能力

14号公告发布后,对于律师的司法实务,亦产生了一定影响,笔者结合处理过的案件,对实务操作中的新情况略作分析。

1. 采用诉讼技巧越过中院管辖的可能基本消失

实践中,由于中院处理的案件数量大于高院,在更大的审判压力下,为节省时间,中院法官在审判过程中往往更注意压缩庭审时间,难以给各方律师留出足够久的阐释时间,同时,在保全或执行的问题上,中院也常常受制于法官较少与待执行案件过多的矛盾,保全和执行速率不尽如人意。与之相比,高院审判压力相对较轻,法官审理的过程往往更为精细,在保全与执行问题上,也相对较快。因此,在法律及当事人允许的情况下,律师常会采用一定的诉讼策略,通过合并案件标的等合法方式,规避中院一审,使得一审阶段直接在高院进行,以便于律师在审判过程中充分释明观点,在保全及执行阶段迅速保全完毕。

14号公告发布后,中级人民法院管辖范围大幅提高,合并标的规避管辖的可能基本消失,在无法规避管辖的情况下,对律师如何在庭审中精要、干练的释明观点,在保全、执行阶段,如何高效迅速地与法官协同完成,无论是专业性方面还是主动性方面,都提出了更高的要求。

2. 采用诉讼技巧避免司法保护主义的可能消失

以往司法实践中,律师在面对对方是本地企业、尤其是本省的大企业的情况下,往往会建议当事人在可能的情况下,一审在高级人民法院进行,一是摆脱各市中级人民法院法官可能会对当地企业潜在的保护意向,二是即便败诉,通过二审上诉到最高院,也可以最大程度地避免司法地方保护主义,最大程度为当事人争取利益。

14号公告发布后,一二审阶段基本在本省范围以内进行,审理难以超出本省的范围,这意味着律师无法从程序上规避司法地方保护主义,更需要实质性的有力论点,才能够在诉讼阶段面对当地企业的时候据理力争,维护当事人合法权利。

【注]

[1] 2019年3月12日《最高人民法院工作报告》、2018年3月9日《最高人民法院工作报告》、2017年3月12日《最高人民法院工作报告》、2016年03月13日《最高人民法院工作报告》、2015年3月12日《最高人民法院工作报告》、2015年《人民法院工作年度报告》(白皮书)

[2] 由于2018年工作报告是对过去五年的回顾总结,并未单独写出2017年的情况,此处系根据2018年推导而得的约数,特此说明。