见微知著 | 法发【2019】14号公告背后的司法改革之一:级别管辖的历史变迁

见微知著 | 法发【2019】14号公告背后的司法改革之一:级别管辖的历史变迁

引 言

最高人民法院2019年4月30日向各高级人民法院下发了文号为"法发[2019]14号"的通知。该通知显示,为适应新时代审判工作发展要求,合理定位四级法院民事审判职能,促进矛盾纠纷化解重心下移,对高院、中院管辖一审民事案件的标准进行调整。

根据此次下发的文件,中级人民法院管辖第一审民事案件的诉讼标的额上限,原则上为50亿元人民币,标的额下限继续按照此前的文件执行;高级人民法院管辖诉讼标的额为50亿元以上(包含本数),或者其他在本辖区有重大影响的第一审民事案件。

从2019年5月1日之前各地执行的情况来看,中级人民法院管辖第一审民商事案件的诉讼标的额上限,均未超过5亿元。此次最高法下发的"法发[2019]14号"文件,将各地中院管辖此类案件的诉讼标的额上限调整为50亿元。相比此前的标准,其提升幅度达到10倍。

在本系列文中,笔者尝试从级别管辖的历史变迁、新管辖制度对法官律师当事人三方的影响、以及司法改革可能的方向三个方面,来对法发[2019]14号(以下简称"14号公告")进行剖析,希望对各位读者有所参考。

新中国的民事诉讼法,应溯源至1978年中共中央第十三次全国党代会,中共中央确定并提出了加强社会主义民主与法制建设。自此之后,新中国的诉讼制度全面开始了变革、创新之路。纵观级别管辖的历史变迁,能够发现主线为纠纷解决中心的不断下移。

本部分从法律规定、最高人民法院发布的通知两个层面,介绍级别管辖的历史。

一

法律层面:基层人民法院管辖案件类型增加

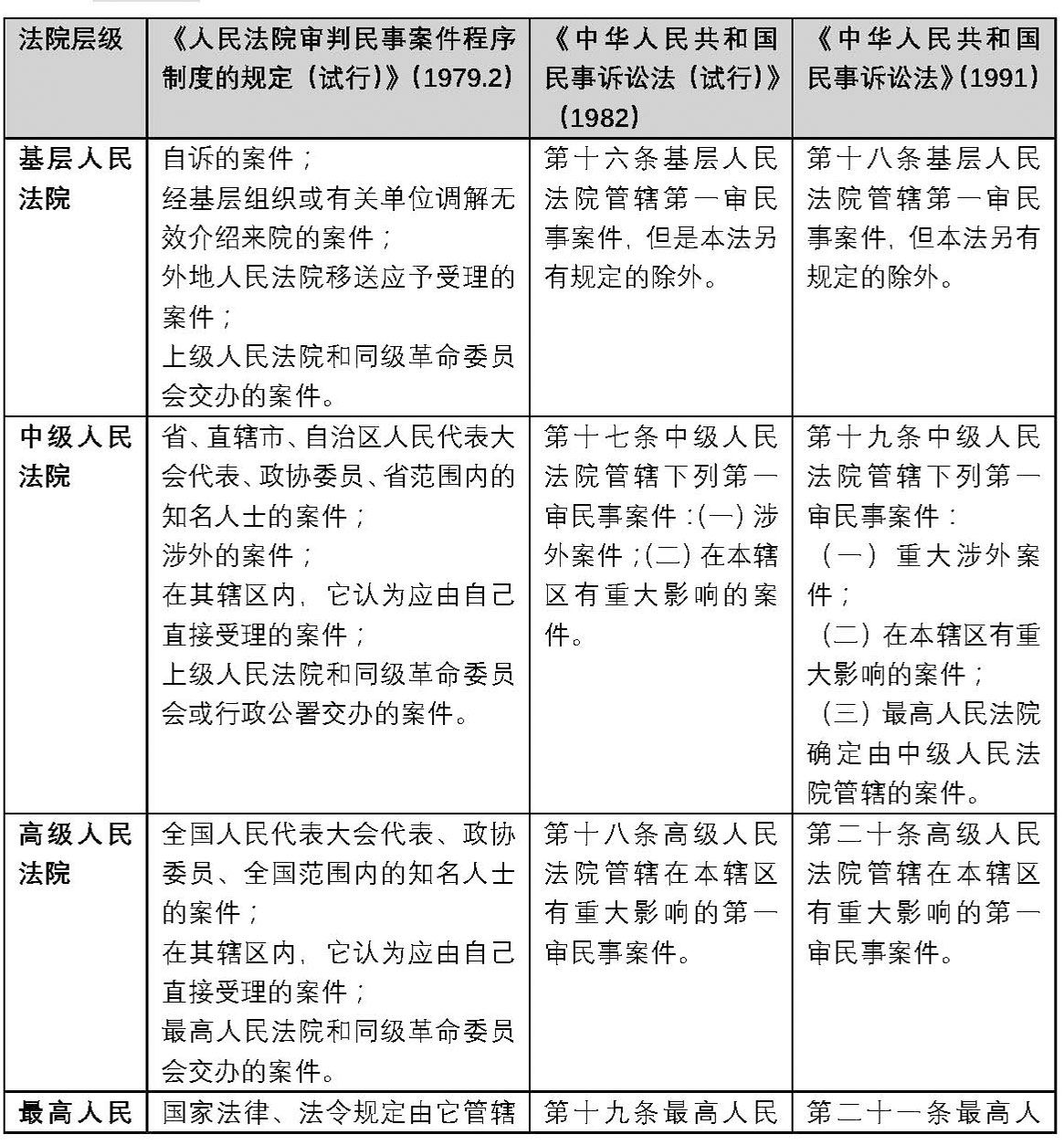

(一)《人民法院审理民事案件程序制度的规定(试行)》

1979年2月,最高人民法院召开了第二次全国民事审判工作会议。会议制定了《人民法院审判民事案件程序制度的规定(试行)》,分案件受理、审理前的准备工作、调查案情和采取保全措施、调解、开庭审理、裁判、上诉、执行、申诉与再审、回访、案件归档十一个问题,为之后制定1982年的《民事诉讼法(试行)》奠定了文本基础。

(二)《中华人民共和国民事诉讼法(试行)》

1982年3月8日,第五届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议讨论通过了《中华人民共和国民事诉讼法(试行)》,推出了我国第一部正式公布的社会主义民事诉讼法典。从起草到通过,历时两年多,先后三次在全国范围内广泛征求意见。第一部民事诉讼法自1982年10月1日起实行,继受了新民主主义时期解放区民事诉讼习惯和制度,借鉴了原苏联民事诉讼法的诸多制度,吸取了1949年以来国内的民事审判经验,同时也移植了大陆法系国家和地区的某些诉讼制度,对及时应对民事纠纷的解决,保障经济、社会的稳定和发展起到了积极、重要的作用。

(三)《中华人民共和国民事诉讼法》

1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过,自公布之日起施行。至此,关于级别管辖的法律总体成型,后来民事诉讼法虽然经历2007年10月28日、2012年8月31日、2017年6月27日三次修正,但关于级别管辖的规定与1991年版本完全一致。比较可以看出,经过调整中级人民法院不再管辖全部涉外民事案件,而是仅管辖重大涉外民事案件,普通涉外民事案件下移至基层人民法院。

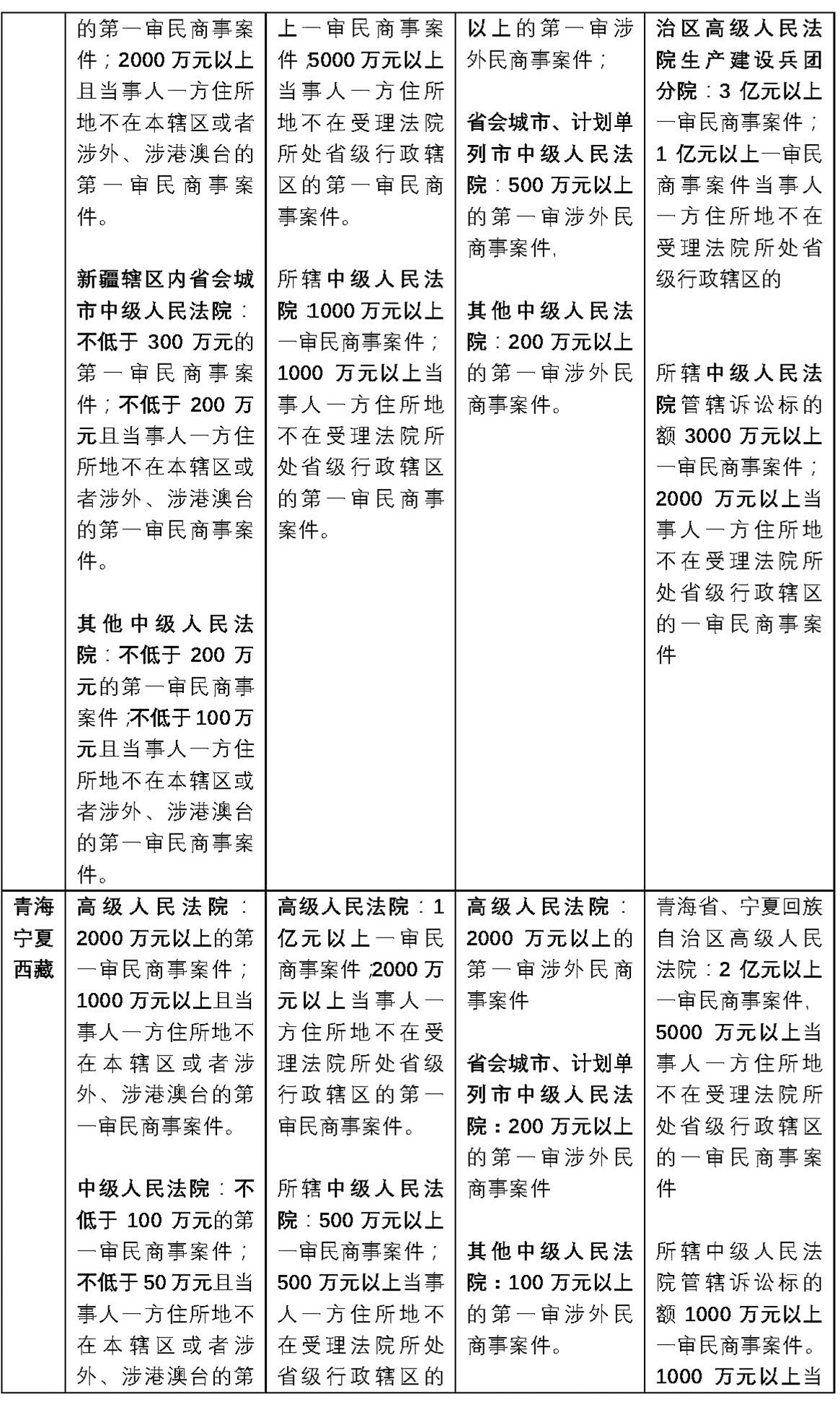

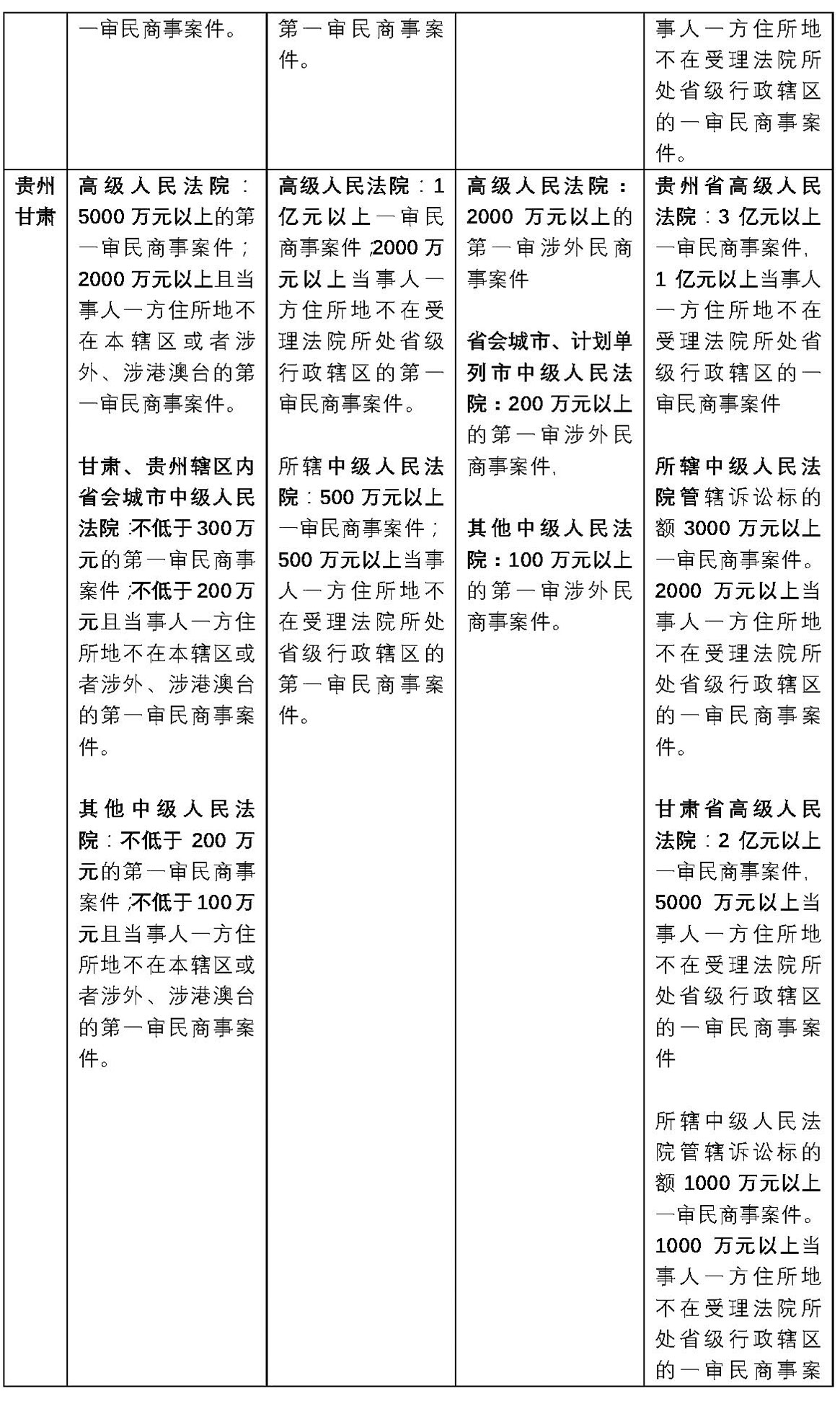

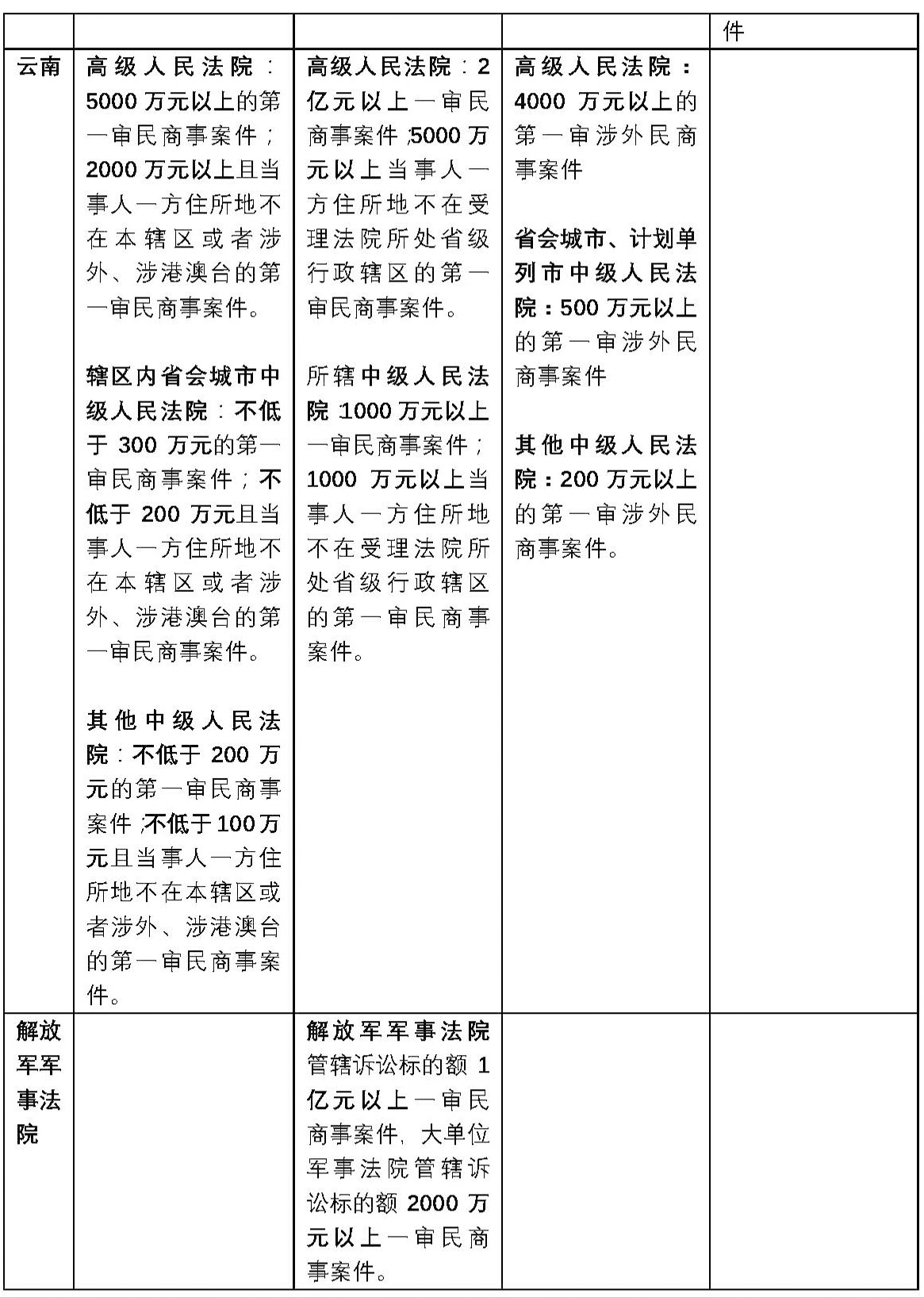

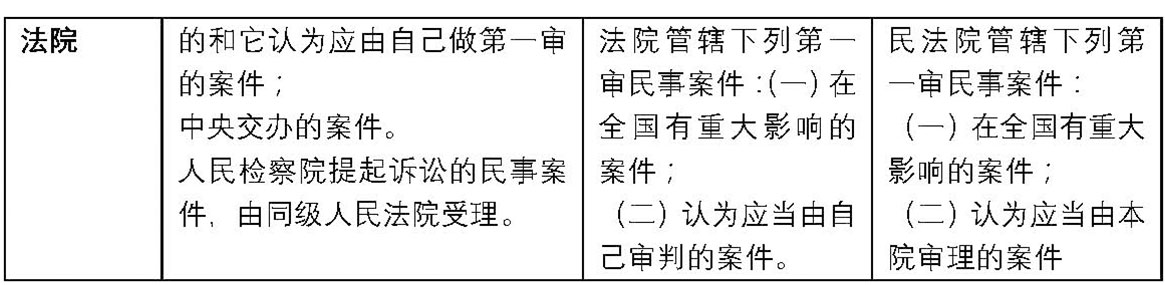

(四)各阶段级别管辖法律规定一览

二

最高人民法院的通知:基层、中级人民法院管辖标的增加

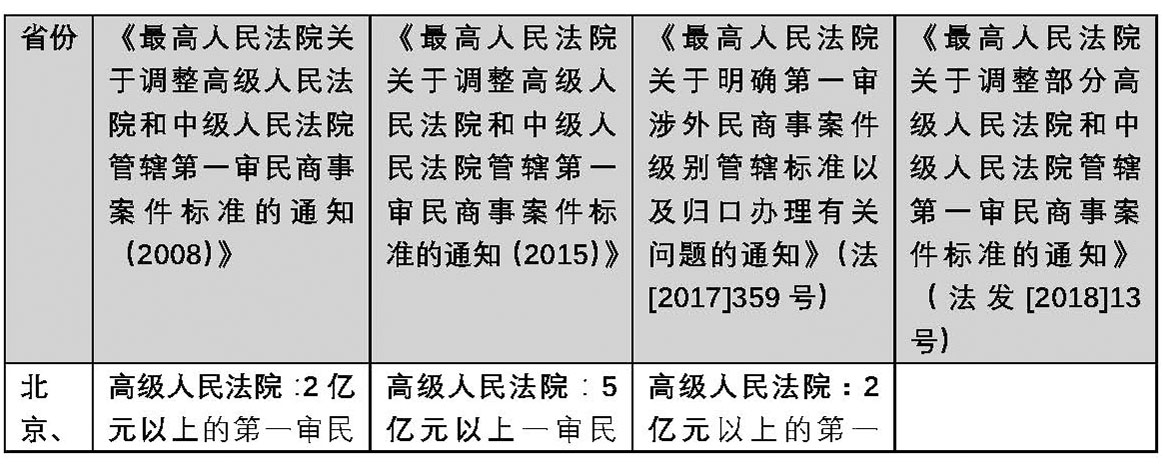

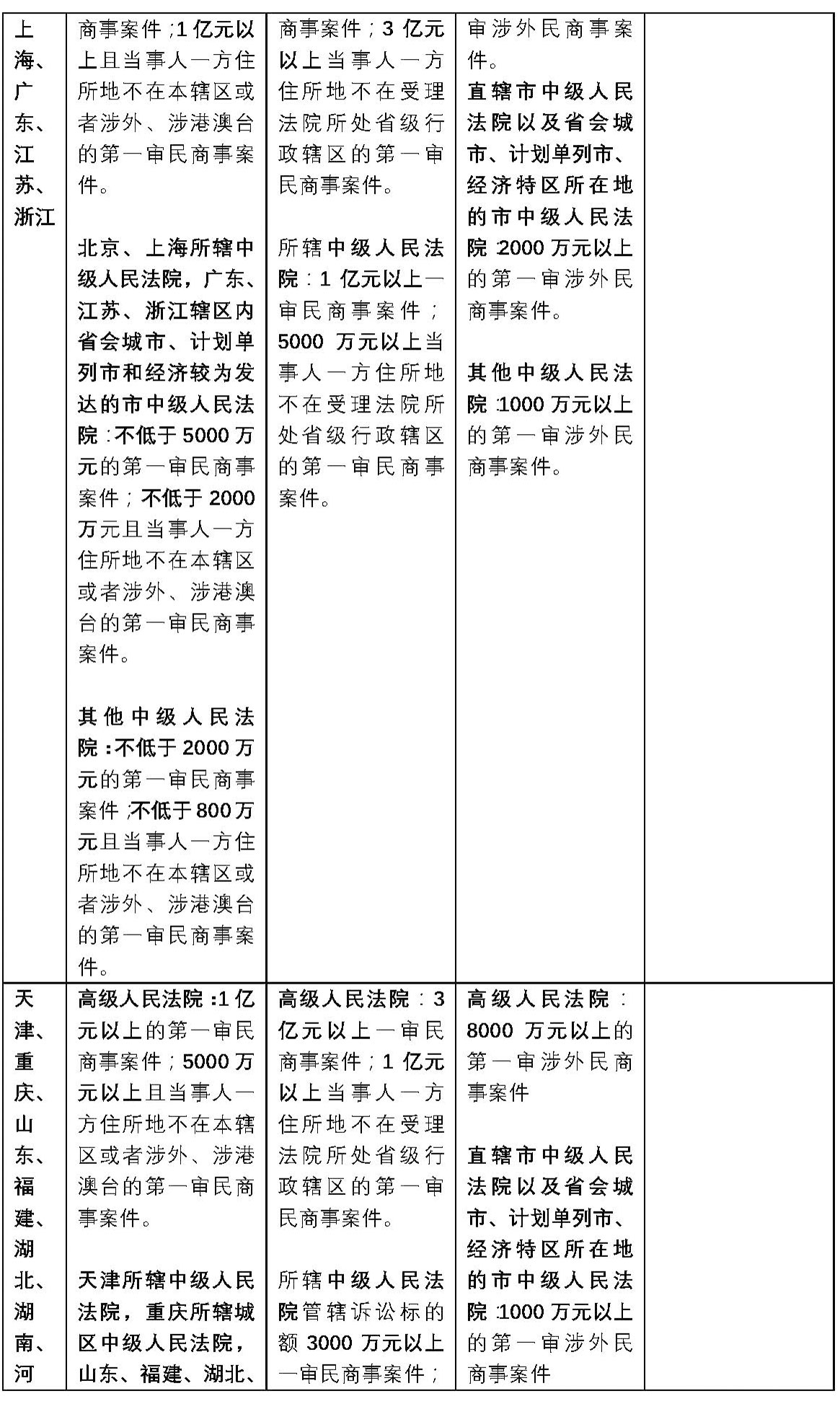

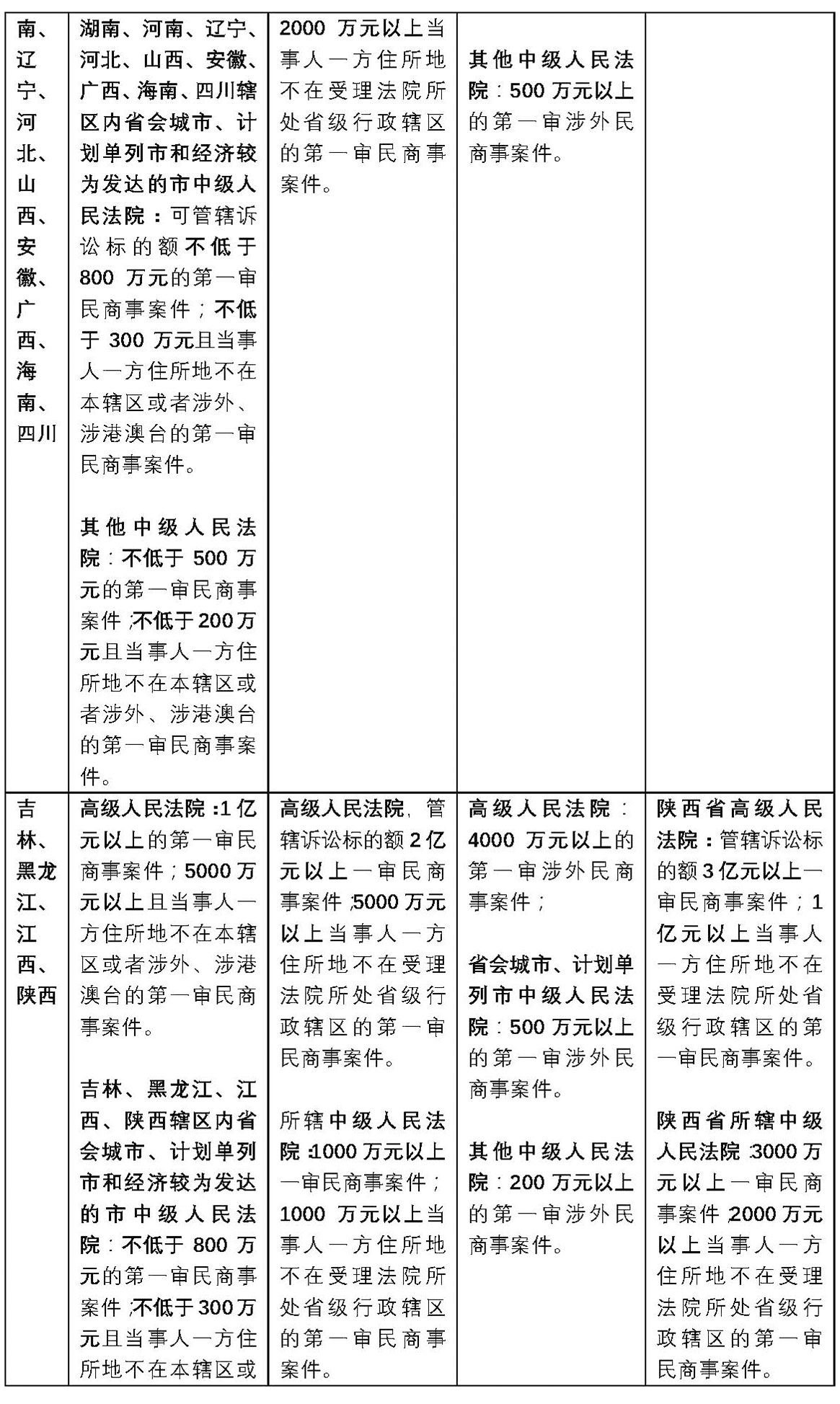

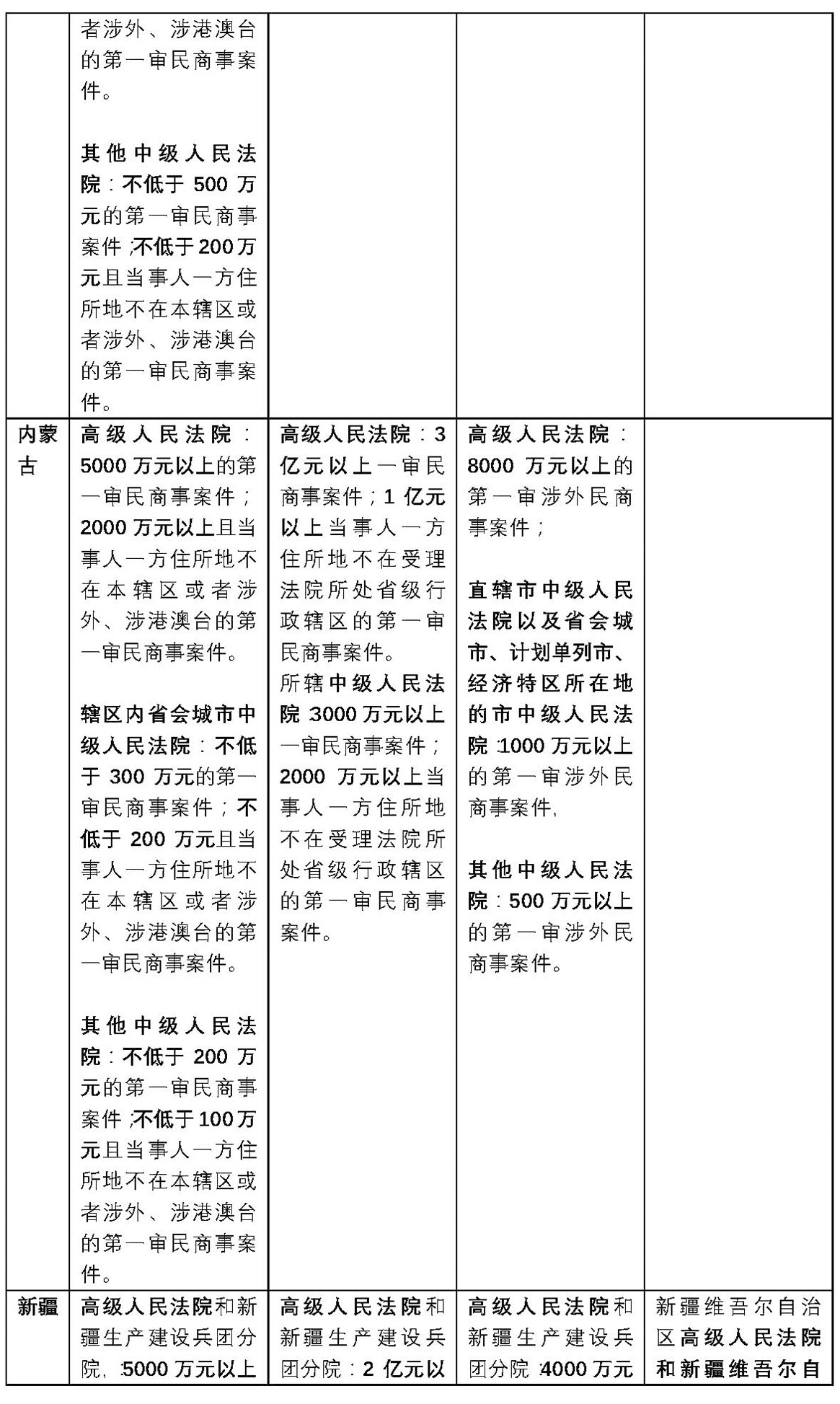

除法律外,最高人民法院先后数次以通知的形式(《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知(2008)》、《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知(2015)》),明确和调整了各地高级人民法院及中级人民法院的管辖范围,其中2015年的通知主要是对2008年通知管辖范围的提高。2017年,最高院专门调整了涉外民商事案件的级别管辖标准,即《最高人民法院关于明确第一审涉外民商事案件级别管辖标准以及归口办理有关问题的通知》(法[2017]359号),2018年最高院专门调整了部分省份的管辖,也是金额的提高,即《最高人民法院关于调整部分高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》(法发[2018]13号)

各阶段最高人民法院通知一览: