中企出海美国系列——美国出口管制下的“白名单”:VEU制度解析与中企合规应对

中企出海美国系列——美国出口管制下的“白名单”:VEU制度解析与中企合规应对

一、引言

2025年8月29日,美国商务部工业和安全局(BIS)公开预披露了宣布对《出口管制条例》(Export Administration Regulations, EAR)进行修订,对“经验证最终用户”(Validated End-User, VEU)名单作出调整,移除三家在华企业,分别为某美资半导体制造商在华子公司、某韩国存储芯片巨头在华子公司及另一家韩国半导体企业在华子公司。[1]该VEU授权名单的调整于2025年9月2日正式公布,并将于2025年12月31日起生效。[2]另据公开渠道信息,某全球主要晶圆代工企业已经收到美国政府通知,其南京工厂的VEU资格亦将于2025年底被撤销。[3]

VEU制度是美国出口管制体系中的一项重要许可例外安排,被纳入该名单的企业被视为可信任的合规实体,在进口特定受控物项时可享受免于逐案申请许可证的便利,从而提升其供应链的稳定性与效率。尽管10月30日中美在韩国釜山就出口管制问题达成了若干缓和性安排,但尚未涉及对已公布的VEU规则作出实质性调整。近期美方对在华企业VEU资格的集中调整,反映出其出口管制政策趋向严格,亦凸显出美国通过出口管制工具对全球供应链,包括在美投资运营的中国企业,所产生的深远影响。本文将从解析VEU制度的法律框架、运作机制与合规要求入手,探讨美国出口管制“长臂管辖”效应对中国企业海外供应链布局的渗透性影响,并为相关企业提出合规应对策略。

二、VEU制度的性质与条件

美国《出口管制条例》(EAR)规定,受其管辖物项的出口、再出口及境内转移,均需依据物项分类、目的地、最终用户与最终用途等多重因素判断是否需要申请许可证。VEU制度(15 CFR § 748.15)作为该体系下对最终用户管制的一种例外情形,本质上是为经过严格合规审核的可靠企业提供稳定、高效的供应链保障,即豁免许可证申请的贸易便利化安排,可被视为美国出口管制体系中的“白名单”。

(一)VEU授权的两种类型

1.一般VEU授权:此授权允许经批准的企业在指定的合格目的地(当前全球范围内仅包括中国和印度)接收特定的合格物项,而其供应商无需就每笔交易单独申请出口、或再出口许可证;若无特别说明,本文中涉及的VEU资格通常指的是“一般VEU授权”。

2.数据中心VEU授权:此授权具有明确的用途限制,仅适用于在已向BIS备案的特定数据中心(包括服务器、存储设备和网络设备)内安装、使用特定的设备与技术,并可进一步区分为“普遍授权”(UVEU)或“国家授权”(NVEU)。

(二)VEU授权的申请要求及审查标准

VEU授权可由出口商、再出口商或最终用户向BIS提出申请,申请材料需包括以下信息:候选最终用户的基本情况、股权结构及业务概述;拟申请VEU授权的具体物项及其最终用途,包括但不限于技术参数、ECCN(Export Control Classification Number,出口管制分类编码,这是美国《出口管制条例》(EAR)给予受控“物项”(商品、软件、技术)分配的分类编号。它决定了该物项对不同国家/地区、最终用户/用途是否需要出口许可证)等;具体物项将被使用的地址,以及任何再出口目的地;候选最终用户的记录保存系统是否符合《出口管制条例》(EAR)要求;候选最终用户出具的纸质声明,确认理解《出口管制条例》(EAR)的相关规定、VEU授权的最终用途限制、记录保存要求、同意接受现场审查等;以及BIS可能要求额外提供的其他信息。这些要求旨在确保申请者具备足够的能力和意愿来履行VEU授权的合规义务。

VEU资格的审批并非由BIS单独决定,而是由各部门代表组成的最终用户审查委员会(End-user Review Committee,“ERC”)负责进行多维度严格审查,评估因素包括但不限于:过往遵守美国出口管制规定的记录、遵守VEU授权要求的能力、内部合规控制体系的有效性、是否同意美国政府代表进行现场审查、与美国及其他外国实体的关联性质、所在国家或地区的整体出口管制环境,以及对多边出口管制机制的支持和遵守情况。这种多部门、多维度的审查机制,确保了VEU授权的授予是基于全面的风险评估,从而能够最大限度地保障美国的国家安全利益。

(三)获得VEU授权企业的持续性合规义务

获得VEU资格的企业在享受贸易便利化待遇的同时,也必须承担一系列严格的合规义务,包括最终用途限制、记录保存与报告、配合现场调查等合规义务。

1.最终用途限制。通过一般VEU授权获得的物项,其最终用途必须严格限定在民用领域。VEU企业不得擅自将其转移到其他未获批准的地点, 其只能在BIS批准的、自身拥有或有效控制的设施内使用这些物项,或在合规的生产运营中消耗该物项。这意味着,企业必须对其进口的每一件受控物项的流向和用途进行严格追踪和管理,确保其完全符合授权规定。

2.记录保存与报告。VEU企业必须建立并维持一套完整的记录保存系统,以证明其与VEU授权相关的合规情况。企业需要保存所有与VEU授权相关的交易记录,包括进口、使用、消耗、转让或再出口的记录, 这些记录通常自相关活动之日起保存五年。根据BIS要求,企业可能需定期报送授权物项的使用与合规情况,因此这些记录必须清晰、准确。记录的保存期限通常为五年。除了记录保存,VEU企业还可能需要履行特定的报告义务。例如,BIS可能会要求企业定期提交报告,说明其使用VEU授权进口物项的情况。

3.现场核查与沟通机制。BIS可派遣官员对VEU企业开展现场设施的核查,包括经过事先协调的核查与必要时的抽查,以核实VEU企业是否持续满足VEU授权的所有条件和限制。现场审查的范围可能包括:检查进口物项的实际用途和存放地点、审查企业的内部合规程序和记录保存系统以及与企业的管理人员和员工进行访谈。企业必须为现场审查提供一切必要的便利,包括允许审查人员进入相关设施、查阅文件和记录等。拒绝或阻碍现场审查,将被视为严重的违规行为,极有可能导致VEU资格被立即撤销。因此,企业必须做好随时接受审查的准备,并确保其日常运营完全符合合规要求。

三、VEU制度的便利、风险与动态监管

常规的美国出口管制流程下,出口商向特定国家或最终用户出口受控物项时,通常须就每一笔交易单独向BIS提交许可证申请,并经历较长的审批周期。这一流程不仅耗时费力,也为相关企业的生产计划和供应链稳定性带来了显著不确定性。而成功纳入VEU名单则意味着企业获得了美国出口管制监管机构的高度信任,可借此享受贸易便利化安排。若企业被批准为VEU,则其供应商可就其经批准的ECCN清单、经列示的设施地址/由该最终用户拥有或有效控制的场所、用于合规民用用途的交易免于逐案申请许可证。在满足上述边界条件与配套合规要求的前提下,被批准为VEU企业能够更稳定、高效地获取所需的受控技术与产品,从而极大简化出口流程、缩短物项交付周期。

VEU制度体现了美国出口管制政策基于风险分级的差异化监管思路。该制度通过差异化监管优化资源配置——将有限的行政力量集中于高风险交易审查,同时为合规记录良好、内部管控健全的可信企业提供贸易便利。这种安排一方面促进了美国高端技术向合格终端用户的高效流动,有助于维持美国企业在全球市场的竞争力;另一方面,通过严格的准入审核与持续监督机制,确保受控物项不被转用于未授权的军事用途等受限领域,从而在便利贸易的同时维护美国国家安全利益。需要注意的是,VEU并不会豁免其他规则的适用,例如制裁或实体清单规则、军用或军民两用最终用途限制、涉禁运国或禁运地区限制等,该等规则仍可以同时叠加适用。

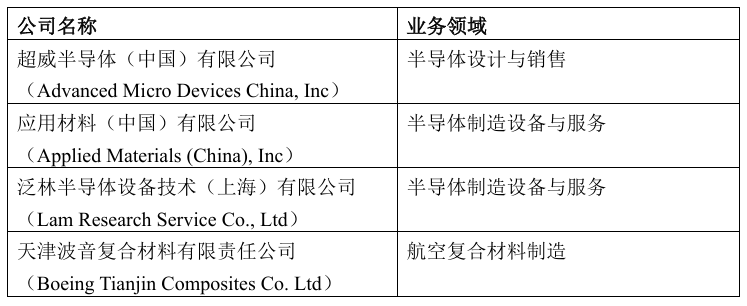

截至2025年11月12日,仍保有一般VEU授权的在华企业仅剩四家[4],母公司均为美国企业,主要集中在半导体及高端制造领域:

点击可查看大图

值得注意的是,VEU资格并非永久有效,也非无条件豁免。BIS通过定期评估及不定期的现场核查,对列入名单的企业实施持续合规监督,并保留根据审查结果随时调整、暂停或撤销授权。一旦企业被移出VEU名单,即表明其可信赖地位被撤销,此后在进口相关受控物项时将不再适用许可例外,必须回归逐案申请许可证的程序,面临更严格的技术审查、更长的审批周期以及由此带来的供应链不确定性与合规风险。

四、美国出口管制“长臂管辖”对中国企业海外搭建供应链的影响

尽管VEU制度旨在促进贸易,其根本目的仍然是服务于美国的国家安全和外交政策利益。自2018年以来,美国政府持续加强对先进半导体的出口管制,其公开目的是限制中国获取先进芯片技术和生产能力,试图维持美国在先进芯片、半导体供应链相关部分的领先地位。虽然美国在对华出口管制上的政策并非是一贯稳定的,而是带有反复摇摆和经常性调整的特征,但管制措施整体趋向收紧。

VEU制度看似是一项便利化安排,实则揭示了美国出口管制“长臂管辖”特性。这种管辖力不仅限于对华出口环节,更对中国企业在美国本土乃至第三国进行的投资、设厂及合作活动产生全面的渗透性影响。由于VEU资格审查会评估企业所在国家或地区的整体管制环境,这使有计划申请VEU授权的中国企业处于先天的不利地位。即使中国企业将业务实体设立于美国境内,或与美国伙伴开展合作,美国出口管制法规的长臂管辖力依然可能通过以下多种途径产生影响:

1、设备与技术采购。中国企业在美国采购受控设备或技术时,不仅需要确保自身不属于任何被禁止或限制交易的名单(如实体清单、被拒绝人员名单等),同时需要向供应商提供最终用户和最终用途的证明。更重要的是,一旦中国企业在美国获得了受控技术或设备,其后续的出口(例如,将设备从美国工厂运回中国总部)或境内转移都将再次受到《出口管制条例》(EAR)的严格审查。

2、技术协作与研发。在美国设厂或研发中心所需的大量软件及核心技术均可能受EAR管辖。即便技术协作发生在美国本土,若涉及向非美籍雇员披露受控技术或源代码,仍可能触发 “视同出口”(Deemed Export)(15 CFR § 734.13)项下的许可要求,使得简单的内部研发与技术交流也变得流程复杂。

3、人员聘用与数据管理。若企业聘用来自受限国家的科研人员参与敏感项目,或将在美研发中心产生的技术数据传回中国总部进行分析,这些行为都可能被认定为受控技术或软件的“出口”,需要事先获得BIS许可。此外,即使企业选用位于美国的云服务基础设施处理某些受控技术数据,亦可能落入《出口管制条例》(EAR)的规制范围。

因此,BIS对VEU名单的调整可视为一个明确信号:美国出口管制的“长臂管辖”是一张全球性、系统性的监管网络。对中国企业而言,无论其供应链布局如何全球化、高端化,只要业务环节中触及美国技术、软件或设备,就可能落入《出口管制条例》(EAR)的规制范围。这意味着,中国企业进行海外战略布局时,必须将出口管制合规作为一项基础性、系统性风险进行管理,而非仅视为跨境贸易中单个环节的局部合规问题。

五、结语:积极应对出海变局

随着中美科技竞争持续深化,美国出口管制措施的影响范围早已不局限于中国企业,而是已经扩展至任何可能助力中国半导体等高科技产业发展的跨国公司。在此背景下,全球半导体产业格局正呈现出“双轨化”的发展趋势:一方面是美国主导、专注于尖端工艺研发与先进制造的体系;另一方面是中国推动、聚焦于成熟工艺完善与本土供应链自主可控的体系。

为有效应对美国出口管制体系带来的挑战,特别是防范进出口许可政策变动等风险,出海美国的中国企业可以从以下方面系统性构建合规与风险应对能力:

1、建立健全以风险为导向的内部合规计划。依据中美两国的出口管制法规,构建并持续完善一套系统的内部合规体系。该体系应至少涵盖:明确的合规政策与承诺、定期的风险评估机制、针对管理层及采购研发等关键岗位的专项培训。尤为重要的是,合规风险评估既要追踪美国出口管制动态,也应将中国出口管制法律法规纳入常态化监测范围,确保合规工作的前瞻性与有效性。

2、深入开展合规尽调,制定紧急预案。在采购受控设备、引进技术或开展合作研发等关键业务环节启动前,应对相关物项与交易方进行全面的出口管制合规尽调。若涉及需许可证的物项,应提前准备申请材料,设立内部合规团队跟踪流程,并与供应商保持密切沟通,以最大限度降低许可审批延误对运营的影响。

3、系统评估并管理供应链风险。建议企业尝试拓宽采购渠道,发展可替代的供应商资源,分散政策变动带来的断供风险。同时,在与供应商的协议中,应前瞻性地设置针对出口管制等突发情况的灵活性条款(如责任豁免、优先供应承诺、提前通知义务、不可抗力条款等),从而确保在特殊事件发生时供给不断档、交付条件可调整、成本可控。在战略层面,应积极研发和引入国产设备、材料及技术方案,即使其短期性能存在差距,但在关键时期可能具有保障业务连续性的不可替代价值,逐步提升供应链的自主可控水平。

4、保持合规沟通,寻求专业支持。建议中国企业与监管机构建立通畅的常态化沟通机制。企业在计划申请出口许可证或评估申请VEU等许可例外时,建议在专业合规律师的协助下,主动就政策理解、申请要件与合规路径等议题提前与监管方进行沟通。专业合规律师的早期介入,有助于企业准确把握监管目的,在复杂且动态的规制环境中赢得信任、规避风险。

从长远来看,中美出口管制政策的全面升级,预示着全球高科技产业链将面临更深层次的结构性调整。对于中国企业而言,唯有提升自身硬实力,系统构建跨境合规管理体系,才能在充满不确定性的国际经贸环境中行稳致远。

[注]

[1]https://public-inspection.federalregister.gov/2025-16735.pdf.

[2]https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/02/2025-16735/revocation-of-validated-end-user-authorizations-in-the-peoples-republic-of-china.

[3]https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-02/us-pulls-tsmc-s-waiver-for-china-shipments-of-chip-supplies.

[4]https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-748/appendix-Supplement%20No.%207%20to%20Part%20748