图解家族基金会|全球不确定性下的财富架构新解法(财富与家族系列之八)

图解家族基金会|全球不确定性下的财富架构新解法(财富与家族系列之八)

引言

过去十年,全球财富格局经历了深刻重塑。地缘政治的不确定性、监管的全球趋同、税务与信息透明化进程,让传统的离岸信托和控股架构逐渐失去“隐形盔甲”。在这样的时代拐点上,一个原本只在欧洲贵族与家族企业间低调存在的制度形式——家族基金会(Foundation),正被重新认识,可能成为应对全球风险与实现长期传承的新结构。

越来越多高净值家族和出海企业开始思考:

为什么“基金会”成为财富规划的新热词?

在信托日益“透明化”的当下,基金会是否是“信托之后”的结构选择?

面对地缘政治与税务监管加压,基金会如何为中国家族创造战略空间?

本文结合全球实践与典型案例,从法律与制度视角出发,探讨基金会结构在当下财富格局中的逻辑与战略价值,帮助家族与企业形成“合规优先、制度优先”的长期治理思路。

第一部分:超高净值人群与家族企业面临的三大新挑战

(一)全球信息透明化——信托不再是“铁布衫”

近年来,多数传统离岸法域已要求登记和披露企业及基金会的实益拥有者(Ultimate Beneficial Owner,UBO),例如BVI及根西岛等地都建立了中央登记系统,使得受益人和最终控制人的身份可被监管部门获取。[1]这些措施意味着,即便在传统离岸公司结构下,隐私保护也并非绝对,家族和企业的控制链条可能被穿透。

与此同时,全球已有120多个国家和地区实施共同申报准则(CRS),金融账户信息自动交换正在成为常态,使跨境资产的透明度进一步加强。[2]此外,中国税务机关也加强了对居民海外收入与境外架构的监管,使家族信托的“避风港”功能大幅削弱。

在此背景下,市场需要审视不同的架构安排,评估是否有一种既合规又具隐私保护机制的制度结构,以平衡透明时代下的安全与传承需求。

(二)地缘政治与身份风险——“中国标签”的隐形压力

“明明是境外注册的公司,怎么就被认定成‘中资’了?”这是不少出海企业的共同困惑。

全球“去风险化(De-risking)”趋势下,跨国公司与投资者在合作时越来越关注“资本来源”与“控制方身份”。对于拥有中国背景的家族与企业而言,这意味着即使经营稳健,也可能因“国别标签”在国际合作中遭遇偏见,或者面临额外审查和障碍。[3]

因此,市场开始寻找更具中立性的控股工具,以实现资产安全与身份风险隔离的双重目标。

(三)传承与合规并行——代际治理结构的真空

家族的第二代、第三代正步入接班阶段,但“财富交接”往往缺乏制度化设计。慈善意向、价值观与企业文化难以制度化传递,跨境法律与税务环境差异巨大,使治理架构复杂化。

基金会的独立法人身份与长期治理机制,恰可为家族提供更为私密、更为可控的制度化的传承桥梁——在法律框架内实现财富保护、控制稳定与价值延续。

第二部分:基金会结构的魅力与启示

越来越多企业家及超高净值个人开始关注并咨询海外设立基金会的可行性。这一趋势在一定程度上反映出他们对传统控股公司模式和海外信托架构在隐私保护、权力安排及代际传承等方面的局限性存有疑虑,希望借助基金会这一兼具灵活性与稳定性的制度形式,探索更符合家族长期治理与财富延续目标的架构方案。

(一)基金会是什么?——介于信托与公司之间的“第三种结构”

基金会(Foundation)是一种依据特定法域法律设立、具有独立法人资格的资产管理与持有实体。该结构通过将资产从设立人名下独立分离,由理事会依章程进行管理和运作,从而实现制度化的治理与可持续的目标导向。基金会既不同于信托“委托人-受托人-受益人”的三角关系,也不同于公司“股东-董事-高管”的所有权架构,其作为一种制度化的法律实体,既能独立持有资产,又可实现治理安排与价值传承,是介于公司与信托之间的“第三种结构”。其制度优势主要体现在以下四个方面:

图1 基金会制度优势特点

1.资产完全独立:其资产独立于设立人和受益人,可以自有名义持有财产、签约、起诉或被诉。这种独立性使其成为可持续的长期资产持有与管理平台,保障家族财富和企业核心资产不受个人或运营公司的直接影响,当然,也不受信托公司的影响(除非在基金会架构中嵌入了家族信托)。

2.结构灵活可控:与公司不同,基金会没有股东或所有者;与信托不同,它具备法人地位,并不仰赖“受托人”、信托公司来行使对家族资产的持有和管理权力,可根据需要设立理事会、监护人或顾问委员会,并定制决策与分配机制,以满足不同家族或项目的治理和运营需求。

3.信息隐蔽:不同法域(如列支敦士登、泽西岛、开曼群岛)基金会结构下,信息公开范围和公开程度不同,但整体上,基金会的私密性较强,可在一定程度上实现对于实控人的“隐身”。例如,在列支敦士登,虽然私人型基金会须向登记部门备案实益拥有者资料,但这些资料通常不会在公共商业登记簿中公开,因此其最终受益人和管理人员身份一般不会为公众所查知,也没有某知名的信托公司担任受托人,从而有效保护家族和企业的隐私。

4.多目的兼容:根据不同法域,基金会可用于多种目的:包括公益性用途,如慈善、教育、科学和文化;也包括私人用途,如家族财富管理、资产保护与继承规划。企业型基金会还可通过股息和投资收益不断回流,为慈善、教育和科研项目提供长期资金来源,同时章程中可写入创始人的意愿、家族精神及慈善目标,实现价值观的法律固化。

简言之,基金会是一种介于公司与信托之间的“第三种结构”,能在隐私、控制与合规之间取得平衡。

(二)全球经典案例

图2 基金会架构:全球领先企业的制度实践

1.宜家(IKEA)

全球家具零售巨头 IKEA 的控股结构由其创始人Ingvar Kamprad于 1982 年在荷兰设立的非营利基金会 Stichting INGKA Foundation主导。[4]该基金会通过全资拥有INGKA Holding B.V.(宜家全球零售业务的控股公司)来实现对IKEA集团的统一控制。[5]

公开资料显示,该基金会的资产曾达约360亿美元,其非营利性质使宜家适用的企业税率仅约3.5%,显著低于家具行业常规税率18%;同时,章程规定基金会的股份只能出售给具有相同目的及理事会成员的机构,基金会仅在破产时才能被解散注销。[6]这一架构不仅实现了长期控制与运营稳定,也在法律框架内提供了反收购保护,同时兼顾慈善与企业治理,体现了“兼顾私益与公益”的制度逻辑。

2.嘉士伯(Carlsberg)

丹麦啤酒集团Carlsberg Group的控股结构由其创始人遗赠成立的企业基金会主导。根据公司披露,截至 2021 年末,该基金会持有约 30 % 的股本,但却拥有约 76 % 的表决权。[7]此外,其章程明确规定该基金会的所有权“无期限”设立,旨在保障集团长期战略与创新导向。[8]

3.马士基(A.P. Møller‑Maersk)

丹麦航运物流巨头A.P. Møller-Maersk的长期所有权结构是由其家族设立的基金会通过控股公司实现的。其官网指出,该基金会的初衷是“确保家族掌控的所有权结构”,并将其设为长期、稳定持有。[9]

4.贝塔斯曼(Bertelsmann)

德国媒体集团Bertelsmann SE & Co. KGaA的资本结构中,约 80.9 % 的资本由基金会(包括Bertelsmann Stiftung等)间接持有,而家族持股仅约 19.1 %。[10]所有投票权则统一由其管理平台BVG掌控。该架构目的在于“维护企业文化与连续性”。[11]

5.劳力士(Rolex)

瑞士高级钟表品牌Rolex完全归属于其创始人设立的基金会(Hans Wilsdorf Foundation)。创始人在 1945 年设立该基金会,并将其所有股份转入该基金会,以保障品牌的长期独立及发展。[12]其官网亦指出,“在一个股东之下”的结构使品牌得以“持续独立发展”。[13]

6.LGT集团(LGT Group)

列支敦士登王室家族通过Prince of Liechtenstein Foundation长期持有私银及资产管理集团LGT Group,从而实现对集团的稳定控制与监督。[14]

上述案例表明,基金会不仅能实现长期持股与治理稳定,还能保障企业独立性与战略连续性。在不同法域下,基金会结构普遍体现出“控制与收益分离、私益与公益兼顾”的核心价值,由此成为高净值家族和企业在财富保护与传承中备受青睐的灵活而稳健的制度化治理工具。

第三部分:中国家族与出海企业——基金会的价值评估和实操

随着中国家族财富和企业海外布局需求的增加,越来越多企业家和超高净值个人开始关注基金会这一架构。理解基金会的潜在功能、设立方式以及可能面临的税务和合规风险,是评估其价值与可行性的关键前提,为后续的架构设计与治理安排奠定基础。

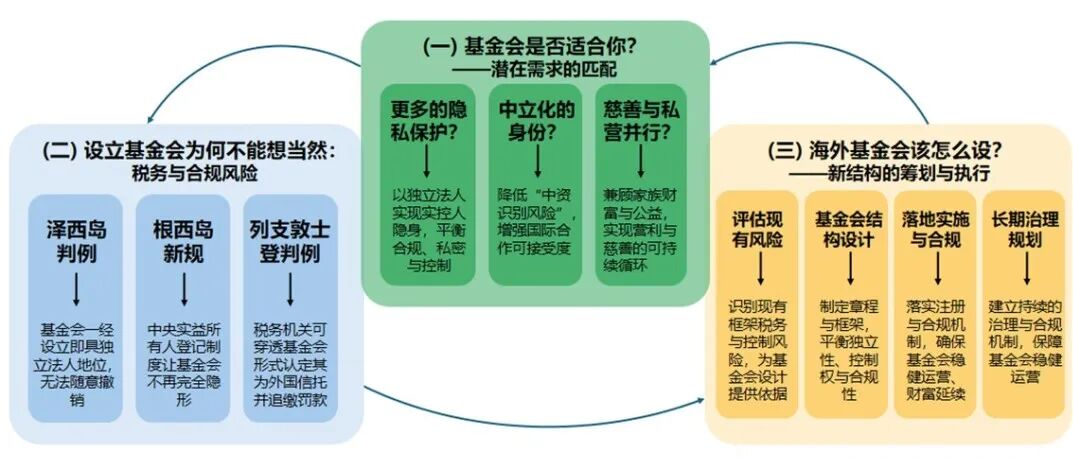

图3 基金会的价值评估和实操的“三步走”

(一)基金会是否适合你?——潜在需求的匹配

基金会是否适合你?这些优势是否恰恰能够满足海外架构的特定需要?关键要看你有什么样的潜在需求,及其是否与基金会的功能和优势相匹配。

是否需要更多的隐私保护?

基金会拥有独立法人身份,在某些法域可提供比传统离岸公司/信托架构更高的非公开性,公众可查阅的信息有限,可在法律框架内保护家族或企业的隐私。

对律师而言,基金会提供高度定制化的结构设计空间,可根据客户的治理和传承需求灵活安排理事会职权,实现制度化管理。

这种安排为客户带来三重收益:合规、私密与控制权平衡,既保障法律安全,也实现财富和价值的长期延续。

是否需要打造国际化、中立化的品牌和身份?

在“去风险化”趋势下,以基金会为控股主体可有效降低“中资识别风险”,增强国际合作可接受度。

例如,选择“司法独立、国际认可度高”的法域设立基金会,作为境外控股主体,切断“股权链路与中国身份”的直接关联;将知识产权、不动产等核心资产注入基金会,实现“运营主体与资产持有主体分离”——即使运营公司面临地缘审查,核心资产也不受影响;在与海外合作方的协议中,通过“基金会的法律属性”强化“中立性”与“稳定性”,提升合作信任度等。

是否需要慈善与私营在同一架构下并行?

基金会可在同一结构内同时实现慈善与家族财富管理,既能持有企业股权,又能设立慈善子基金。研究指出,当家族企业基金会将慈善活动与企业资源整合时,不仅增强了品牌与信誉的外部联结,也提升了内部治理与代际传承的制度化水平。[15]

此外,结合营利与慈善用途使资金使用更为灵活——营利资产可生成回报,回报的一部分可支持慈善目标,另一部分再投资于财富管理,从而在稳健经营与公益导向之间实现可持续循环。

(二)为何不能“想当然”:基金会设立的税务与合规风险

在全球“去风险化”趋势下,跨境资产和家族基金会结构面临越来越严格的监管和信息穿透风险。CRS数据交换、税务机关问询以及身份穿透等风险正在逐步显现,一旦触发,可能导致补税、罚款,甚至影响跨境运营和资产安全。因此,家族和企业必须提前评估和重构治理与资产架构,以降低潜在风险。

此外,即使是在泽西岛、根西岛和列支敦士登这些传统离岸法域,如果未进行充分的风险评估、未注意相关司法辖区的规定和披露要求,基金会的设立和运营也可能面临重大税务与合规风险:

1.泽西岛——“设立£11.4 m基金会,避税计划失算”

在B and C v D, E, F and others [2020] JRC 169一案中,设立人于2012年在泽西岛设立基金会,并向其注入资产约1140万英镑。[16]设立之初依靠税务建议声称基金会可用于遗产税规划,但后续复核发现税务安排存在重大错误,设立人尝试通过法院将基金会认定为自始不存在,但法院判决基金会作为独立法人不可被撤销,只能逐笔撤销错误注入的资产。此案表明,基金会一经登记设立,便具有独立法律人格,绝非设立人可随意撤销的“私人钱包”。在传统离岸法域亦是如此,若未在资产注入前审慎评估税务后果,仓促搭建的结构将带来意想不到的税务负担,且事后修正的难度与成本极高。

2.根西岛——“注册制度全面化:离岸结构不再隐形”

根西岛自2012年实施《Foundations (Guernsey) Law》,并自2017年起要求基金会建立中央实益所有人登记制度,同时允许税务和执法机关随时获取相关信息。[17]这意味着传统认为的“离岸=隐形”结构已不再可靠。家族和企业若在该法域设立基金会而未充分考虑登记和信息披露要求,仍可能面临监管穿透、问询或披露风险。

3.列支敦士登——“资产隔离?美国税局仍可穿透”

对于基金会法律存续历史较为悠久的列支敦士登,虽然私密性保护较强,但在对税务稽查极为严厉的美国,如果未严格遵循相关合规要求,仍然难以逃脱税务不合规的认定。

在Rost v. United States, No. 21‑51064 (2022)一案中[18],美国第五巡回法院审理了美国公民John H. Rebold在列支敦士登设立的Enelre Stiftung基金会的相关税务问题。Rebold将约300 万美元转入该基金会,其自己及子女为受益人,但未按照美国税法将其申报为“外国信托”(Foreign Trust),而法院认定该基金会在实质上是为设立人及其子女提供利益的离岸资产池,因此属于外国信托,确认美国国税局对其追缴罚款的合法性。该案件说明,即便法律形式为基金会,只要未评估美国税法下的申报义务,美国税务机关仍可能穿透认定,触发申报责任和高额处罚。

综上,在设立基金会时,应充分考量合规性因素,并针对不同风险场景进行系统化评估与“沙盘推演”,包括税务、信息披露及跨境监管等潜在影响。只有在充分理解各法域法律要求和监管趋势的基础上进行结构设计,才能确保基金会在实现资产保护与传承目标的同时,保持长期的合规与稳健运行。

(三)海外基金会该怎么设?——新结构的筹划与执行

对于海外基金会的设立,整体需要分为四个阶段,从分析现有架构,到基金会的治理和架构设计,到落地实施与合规管理,最终再进入到长期治理规划阶段。

1.评估现有结构的现状和风险

首先,需要对现有架构的状况和潜在风险进行评估。通过对家族信托、控股公司及有限合伙企业等现有安排进行尽职调查,可以全面梳理章程条款、受益人权利、董事会决策权限以及资本调用安排,识别潜在税务和合规漏洞,评估CRS/FATCA[19](Foreign Account Tax Compliance Act,海外账户税收合规法案)等信息披露穿透风险,以及可能影响控制权稳定性或资产流动的条款。

对这些风险点的分析,有助于后续基金会的独立性设计、章程条款设置以及资产隔离安排,从而为家族财富保护和长期传承提供稳固基础。

2.基金会治理与结构设计关注要点

在风险评估完成后,基金会的治理与结构设计成为核心环节。律师团队协助客户制定基金会章程及治理框架,包括但不限于以下内容:

设立主体:基金会可以由一名或多名自然人或法人设立,设立人可以是创始家族成员、家族企业或专业机构。设立主体的确定通常取决于家族的代际传承安排及资产来源结构,并需兼顾法律身份与税务居所的匹配,以确保基金会在设立及运营阶段的合规稳定性。

资本要求:根据不同法域和基金会类型,设计最低资本安排,确保基金会具备独立运营和管理能力。资本规模及其投入形式应体现基金会的独立性与持续性,既满足监管要求,又为后续投资与分配活动提供充足支撑。

理事会与监督机构:理事会成员通常由创始人、家族代表及独立专业人士组成,以平衡控制与独立性。同时可设立顾问委员会,为基金会在投资及传承决策中提供独立的专业建议。

创始人权利:章程可明确创始人在基金会中享有特定权利,如撤销基金会、修改章程文件、担任理事会或监护人行使额外权利,以保障其对战略方向和价值观的持续影响。同时,这类设计在保障家族核心影响力的同时,也需兼顾基金会的独立性与税务合规性,以避免被认定为创始人的“延伸控制”。

法域差异:不同国家和地区在基金会设立上存在显著差异,如设立目的限制、信息公开范围、是否允许隐藏实际控制人、理事会与监护人的人数限制,以及是否必须设立本地注册办公室和居民代理等。例如,根西岛自2017年起建立中央实益所有人登记制度,赋予税务及执法机关即时查询权;而列支敦士登、开曼群岛等地虽保留一定私密性,但已逐步与CRS(共同申报准则)及FATF(金融行动特别工作组)标准接轨。架构设计通常会在隐私保护、税务透明度与监管接受度之间取得平衡,以实现客户的长期治理目标。

3.落地实施与合规管理

在落地实施与合规管理阶段,基金会的注册、章程备案、理事会及顾问委员会任命,以及核心资产或股权注入等操作都将得到妥善安排。同时,还会建立定期治理审查和内部合规监督机制,确保基金会运营可持续、可追溯。制度化决策流程得以落地,使基金会能够稳健运作,并保障家族财富的长期延续。

4.长期治理规划

进入长期治理阶段,基金会的管理规划并非一次性完成,而是需要系统化、长期化的安排。建议建立年度或跨年度的治理审查制度,对理事会运作、受益人分配及章程执行情况进行定期评估,同时开展税务自查以保持合规性。

针对潜在的法律或税务问询,可设计应急预案,包括与法院或税务机关互动的处理流程和应对方案。这不仅有助于及时发现和纠正潜在问题,也可以在遇到外部监管挑战时确保基金会运作平稳,保障家族和企业的长期利益。通过这一系列系统化、可持续的治理措施,基金会能够实现长期稳健运行,持续发挥财富保护、家族传承及价值延续的核心功能。

结语

高净值家族和出海企业应从单纯的被动“避险”思维转向主动“重构”,对家族基金会进行充分研究和专业论证、以合规为底线、以传承为导向,重塑长期战略规划。基金会不仅可以是风险防护工具,也可以是实现主动合规、长期稳定和价值延续的战略机制。

正如老洛克菲勒(John Davison Rockefeller)所言:“财富的积累靠智慧,财富的传承靠制度——智慧决定你能走多快,制度决定你能走多远。”

当全球监管、地缘政治、代际需求都在变化,基金会的崛起不是偶然,而是“制度理性”应对“不确定性”的胜利。但需警惕:法域选择错误、条款设计模糊、落地合规缺失等,都可能让“新解法”变成“新陷阱”。

在不确定的世界里,财富的“安全”从来不是靠运气,而是靠制度的理性设计——个性化的专业制度设计,方能为家族财富造出最好的“护城河”。

[注]

[1]Guernsey Registry, Register of Beneficial Ownership – overview, https://guernseyregistry.com/article/120012/Beneficial‑Ownership‑Registers; Government of BVI, Beneficial Ownership Secure Search System, https://bvi.gov.vg/government/beneficial‑ownership.

[2]OECD, CRS – Automatic Exchange of Financial Account Information by Jurisdiction, https://www.oecd.org/en/networks/global‑forum‑tax‑transparency/resources/aeoi‑implementation‑portal/crs‑by‑jurisdiction.html.

[3]BIS,《Export Controls Annual Review 2024》, https://www.bis.gov/media/documents/bis-export-enforcement-year-review-2024.

[4]龚乐凡,《私人财富管理智慧与传承理念》,中信出版集团,2024年2月,第7.8.2节。

[5]INGKA Group, Structure and Ownership, https://about.ingka.com/structure-and-ownership/.

[6]龚乐凡,《私人财富管理智慧与传承理念》,中信出版集团,2024年2月,第7.8.2节。

[7]Carlsberg Group, Shareholders, Carlsberg Group, https://www.carlsberggroup.com/investor-relations/shareholders/.

[8]Carlsberg Foundation, Ownership of Carlsberg A/S, Carlsberg Foundation, https://www.carlsbergfondet.dk/en/about-the-foundation/governance/ownership-of-carlsberg-as/.

[9]A.P. Møller Group, The A.P. Møller Foundation as an Owner, A.P. Møller Group, https://apmoller.com/the-a-p-moller-foundation-as-an-owner/.

[10]Bertelsmann, Shareholder Structure, Bertelsmann, https://www.bertelsmann.com/company/shareholder-structure/.

[11]同上。

[12]Wikipedia, Hans Wilsdorf, https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Wilsdorf.

[13]Rolex, Company Presentation – Sustainability, Rolex, https://www.rolex.com/en-us/about-rolex/sustainable-development/sustainability-report/company-presentation.

[14]LGT Group, Our Owner, LGT Group, https://www.lgroup.com/en/about-us/our-owner.html.

[15]Family business foundations: theoretical and empirical investigation, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2015, https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-2-22.

[16]B and C v D, E, F and others [2020] JRC 169, https://www.ogier.com/news-and-insights/insights/foundations-and-grounds-for-mistake-significant-new-judgment-in-jersey/?utm.

[17]Foundations (Guernsey) Law, 2012, https://www.gfsc.gg/sites/default/files/Foundations-%28Guernsey%29-Law-2012-%28Consolidated-text%29.pdf?utm;

Mourant Ozannes, Guernsey’s Beneficial Ownership Register: An Overview, https://www.mourant.com/file-library/media---2017/2017-guides/guernsey-s-beneficial-ownership-register---an-overview-final.pdf?utm.

[18]Rost v. United States, No. 21‑51064, 5th Cir., 11 Aug 2022, https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca5/21-51064/21-51064-2022-08-11.html.

[19]https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca.