《公司法解释(四)》出台一周了 | 与您谈谈有关利润分配权的那些事儿

《公司法解释(四)》出台一周了 | 与您谈谈有关利润分配权的那些事儿

最高院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(四)(即"《司法解释四)》")于2017年8月28日发布,9月1日起开始施行。该《司法解释(四)》包括27条规定,涉及决议效力、股东知情权、利润分配权、优先购买权和股东代表诉讼等五个方面纠纷案件审理中的法律适用问题。利润分配权作为股东最重要的权利之一,该解释进一步明确、完善了股东利润分配权的司法救济,界定了公司利润分配中的公司自治与司法介入边界。本文旨在进一步解读相关条款及其理论和适用。

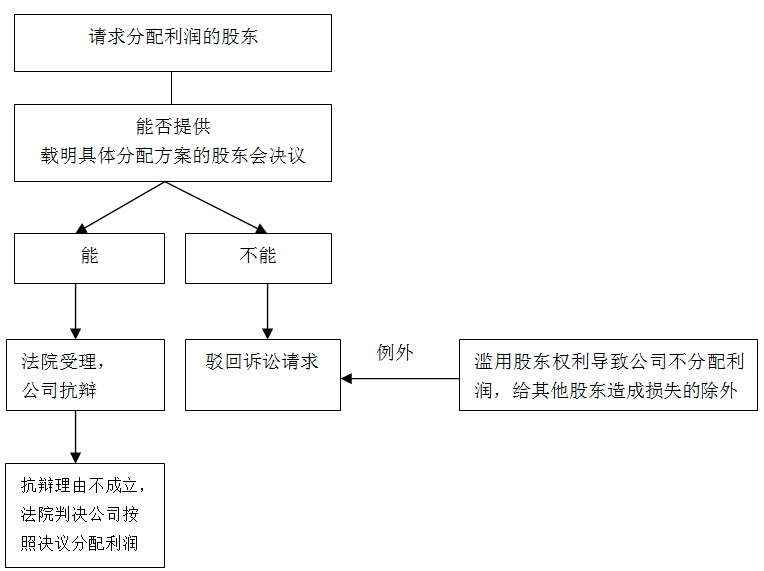

一、利润分配诉讼的基本流程

《司法解释(四)》中第十三条第一款:"股东请求公司分配利润案件,应当列公司为被告。"

《司法解释(四)》中第十四条:"股东提交载明具体分配方案的股东会或者股东大会的有效决议,请求公司分配利润,公司拒绝分配利润且其关于无法执行决议的抗辩理由不成立的,人民法院应当判决公司按照决议载明的具体分配方案向股东分配利润。"

《司法解释(四)》第十五条:"股东未提交载明具体分配方案的股东会或者股东大会决议,请求公司分配利润的,人民法院应当驳回其诉讼请求,但违反法律规定滥用股东权利导致公司不分配利润,给其他股东造成损失的除外。"

按照上述规定,公司利润分配纠纷的正常解决路径如下:

从上述框架可知,《司法解释(四)》中关于利润分配权的条款,首先仍是坚持股东内部自治原则的前提,即公司内部事项(包括是否分配利润、如何分配利润等)应当通过股东会决议决定,股东请求分配利润时应提供载明具体分配方案的股东会决议。如果未能提交该等决议,人民法院可以驳回其诉讼请求。但是,当公司自治失灵时,此时允许司法有限度的介入,以矫正公司自治手段失灵的后果。具体体现在规则上就是,如果出现违反法律规定滥用股东权利导致公司不分配利润,给其他股东造成损失的情况,法院仍可受理介入。

二、利润分配权规定中的股东保护

公司中的代理成本主要为管理层与股东间的代理成本和控股股东与中小股东之间的代理成本。相应的,这也体现在利润分配的纠纷中。一般情况下,利润分配纠纷要么是管理层拒绝执行股东会的决议,要么是控股股东控股下的公司不分红或者针对中小股东不分红。在中国的公司法框架下,我们采用股东会中心主义,而非美国法下的董事会中心主义,控股股东代理问题要比管理层代理问题更为严重。因此,在分红领域的纠纷更多体现为控股股东控制下的公司不分红或者针对中小股东不分红的情形。当然,基于现实商业活动的复杂性,各种类型的案件均可能出现,本文仅结合最通常的情况对规定进行相应的解读。

此前,各地方法院对涉及股东主张分配利润的案件以公司是否已就利润分配做出决议为标准来区别对待,发布了具体的审理意见以指导实践。如《上海市高级人民法院关于审理涉及公司诉讼案件若干问题的处理意见(一)》(沪高法【2003】216号)中规定,"股东起诉公司要求分配利润的,应视情况分别处理:对于已有分配方案的,可以根据股东出资的具体条件予以判决;对于是否分配及分配比例公司未作决议的,法院不宜直接裁判。"另,《北京市高级人民法院关于审理公司纠纷案件若干问题的指导意见》(京高法发【2008】127号)中第二十一条规定,"公司未就是否利润分配做出有关决议,股东起诉请求分配利润的,人民法院应裁定不予受理。"

《司法解释(四)》中有关利润分配权的规定,明确股东可以向公司起诉主张分配利润(第十三条规定)。具体操作上,《司法解释(四)》一方面继续采用北京、上海高院意见,即对于有具体分配方案的股东会或者股东大会有效决议,除非有能够成立的抗辩理由,否则人民法院应当判决公司按照决议载明的具体分配方案向股东分配利润。另一方面,对于未能提交载明具体分配方案的股东会或者股东大会决议的情况,司法解释也预留了但书条款,规定违反法律规定滥用股东权利导致公司不分配利润,给其他股东造成损失的除外。

从中小股东视角来看,此前的公司法已经提供了一系列的保护措施,包括股东知情权,五年连续盈利但不分红的股份回购请求权、公司强制解散请求权等。《司法解释(四)》则进一步为中小股东在利润分配事项方面提供了相应的救济渠道。

三、利润分配司法介入的具体标准

公司自治是公司的基本运作机制之一。虽然公司自治并不排斥司法介入,但司法介入仍应秉持审慎的原则介入到公司治理中,司法机关何时介入、如何介入则需要按审慎的原则考虑具体条款的适用。最高法院关于该解释的解读中同样认可是否分配和如何分配公司利润属于商业判断和公司自治范畴,人民法院一般不应介入。如果公司内部自治机制失调,发生(1)公司拒不分配利润且提供的抗辩理由不成立;或者(2)滥用股东权利导致公司不分配利润,给其他股东造成损失的情况时,司法方可以主动介入。

针对第一种情况,我们理解在法院受理案件情形下,公司进行抗辩并需提出其无法执行决议的抗辩理由。根据公司法原理,如果公司已经做出利润分配的有效决议,则公司与股东之间形成债的关系。就该等债的关系,公司可以基于债的属性抗辩,例如公司可以股东尚未缴付到期出资为由主张抵销。至于其他"抗辩理由"仍有待未来实践进一步检验。

针对第二种情况,最高院解读中特别列举"滥用股东权利导致公司不分配利润,给其他股东造成损失"的典型情况,例如公司不分配利润,但董事、高级管理人员领取过高薪酬,或者由控股股东操纵公司购买与经营无关的财物或者服务,用于其自身使用或者消费,或者隐瞒或者转移利润从而损害其他股东利益。我们理解,在发生大股东或控股股东排挤、压迫小股东的股东压迫(shareholder oppression)行为时,公司内部规范已经不能起到良好的规制作用,此时需要外部的行政、司法力量去介入公司内部。但是,在维护公正的交易环境的前提下,司法机关的介入不应破坏公司自治原则,这就需要对司法介入的条件和范围进行严格界定。关于股东压迫情形的认定,可以考虑借鉴美国司法实践。美国各州法院从系列司法判例中发展出三种典型的判定方法,判定是否存在股东压迫行为:第一,某些法院将"压迫"定义为"繁重、严苛和不当的行为……明显背离公平交易原则和每个股东投资于公司所倚仗的公平竞争规则";第二,某些法院将压迫与违反闭合公司中股东之间互负的强化的信义义务相联系;第三,某些法院认为"压迫"系为"挫败股东的合理预期(frustration of the reasonable expectation of the shareholders)"。其中,"合理预期(reasonable expectation )"标准为后期的多数法院所采取,作为可靠的指引用来解决股东争议,实现股东之间、股东与公司之间的利益均衡。

《司法解释(四)》积极探索完善对股东利润分配权的司法救济,适当以司法手段介入公司内部分红争议,为股东权利保护、公司纠纷案件提供了更多的解决机制和依据。