债券违约潮下,公司债券受托管理人的法律职责是什么?

债券违约潮下,公司债券受托管理人的法律职责是什么?

前言

随着中央金融工作委员会工作的全面开展以及资管新规的出台,监管机构对于公司债券破除刚性兑付的态度日益明朗。债券违约事件接踵而至,参与债券发行、承销、管理的各方主体在应对债券违约事件时,既不能刚性兑付皆大欢喜,更不能高高挂起回避争议。当越来越多的债券违约争议通过司法途径解决时,公司债券在发行、承销、管理过程中各方主体的所有行为,都有可能被放上裁判者的案头,接受更为严格的审查、评判与挑战。

债券受托管理人("受托管理人")是在公司债券发行后,为维护债券持有人利益设立的组织,承担着发行人经营情况监督、持续信息披露、维护债券持有人利益等多重责任。在债券违约雷暴频发下,管理人应该如何履行管理职责,如何向"不靠谱"的发行人行使权利、又如何避免被"愤怒"的债券持有人当成"替罪羊",笔者试图通过本文分析,厘清一二。

一

公司债券受托管理人的角色定位

(一)法律规定

从法律层面看,现行法律并未就公司债券的受托管理人设置明确的法律概念。根据《公司法》第一百五十四条关于公司债券募集办法的法律规定,与公司债券的承销机构相比,受托管理人并非法律所规定的必要参与方。

从监管层面看,监管机构考虑到公司债券持有人分散且独立行权困难等情况,明确在公司债券管理中引入受托管理人的概念。证监会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》("《管理办法》")第四章债券持有人权益保护一章就明确规定:发行公司债券的,发行人应当为债券持有人聘请债券受托管理人。

进而,中国证券业协会也相应颁布了《公司债券受托管理人执业行为准则》("《行为准则》")以配套《管理办法》,进一步阐明了公司债券受托管理人的具体权责。

(二) 约定层面

正如不少法律专业人士已经认识到的,无论是《管理办法》还是《行为准则》,其层级抑或是部门规章,抑或是自律规定,尚未达到法律的标准。但要认为该等文件不具有法律上的约束力,笔者认为值得商榷。一方面,司法实践中法院直接根据交易规则判定双方权利义务已不鲜见,另一方面,实践中《管理办法》、《行为准则》等监管规则中的内容均已通过受托管理协议的签订,落实为签约各方的合同义务。

根据《管理办法》第四十八条规定,发行人应当与受托管理人订立债券受托管理协议,并在债券存续期限内,由债券受托管理人按照规定或协议的约定维护债券持有人的利益。

根据《管理办法》第四十九条规定,公司债券受托管理人应当勤勉尽责,不得损害债券持有人利益。

根据《行为准则》第二条规定,行为准则是对受托管理人的最低要求,受托管理人可以与发行人在本准则要求基础上约定其他条款。

众所周知,公司债券的发行应当经过证监会审核,因此,《管理办法》、《行为准则》有关受托管理人义务之规定,必然已经通过经签署受托管理协议加以固定。因此,认为监管规则"无法律约束力"之判断值得商榷,否则将导致监管要求与司法判断互相冲突、脱节的乱象,不利于公司债券纠纷得到有效解决。

综上,

笔者认为,公司债券受托管理人是通过监管部门规定创设的抽象角色,而该角色的具体化是通过受托管理人与发行人签署受托管理协议加以明确和固定。从根本上说,受托管理人所承担和享有的均是基于约定的责任和权利。因此,受托管理人在债券发行阶段应当重视债券受托管理协议中权利义务条款之拟定、而在应对债券违约风险时,更应当严格遵守债券受托管理协议的约定。

二

债券违约时债券持有人会议对受托管理人的授权

从公司债券发行及管理所涉及的法律关系看,债券上的权利应归属于债券持有人。因此在债券存续期间涉及债券持有人利益的重大事项,应当由债券持有人作出决定。受托管理人系根据发行人以及债券持有人的委托管理债券,除非债券受托管理协议的明确约定或债券持有人根据债券持有人会议规则作出的有效决议,明确授权受托管理人在债券违约时进行相关处置,否则受托管理人无权直接采取将可能实质影响债券持有人权益的行动。

(一)债券持有人会议

债券持有人会议是由全体债券持有人所组成、就有关债券持有人共同重大利害关系事项做出决议的法定、临时的合议团体。

《管理办法》第五十五条对应当由受托管理人召集债券持有人会议的情形作出了明确规定,其中涉及债券违约的有以下几项:

(四)发行人不能按期支付本息;

(五)发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产;

(六)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;

(八)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;

(九)发行人提出债务重组方案的;

(十)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

在实践中,债券持有人会议规则一般会根据《管理办法》第五十五条规定的重大事项,进一步明确债券持有人会议的行使权利的范围以及议事规则,尤其是在发行人未能按期足额支付债券本息时,明确对是否授权受托管理人以自己名义通过诉讼等程序要求发行人偿还债券本息作出决议。

(二) 债券持有人会议的决议效力

根据《管理办法》第五十四条第三款的规定:"债券持有人会议按照本办法的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人有约束力。"

因此债券持有人会议如果决议授权受托管理人以其自己的名义通过诉讼/仲裁程序要求发行人偿还债券本息,该等决议效力应及于所有债券持有人。这也就意味着在发生债券违约情形时,所有债券持有人应统一授权受托管理人以受托管理人的名义启动诉讼或仲裁程序。如果有个别债券持有人在已作出有效决议的情况下擅自以其自身名义采取相关的救济措施,包括但不限于启动诉讼/仲裁程序,笔者认为该名债券持有人违反了决议的约定,如对其他所有债券持有人造成了损失,应当承担相应的违约赔偿责任。

综上,

笔者认为在发生债券违约风险时,受托管理人应当根据规定以及债券受托管理协议的约定及时召集并组织召开债券持有人会议,以取得债券持有人对于受托管理人以自己的名义采取相关救济措施的明确授权。关于债券持有人的召集及召开,笔者建议:

1、在会议通知中明确债券持有人在会议中将审议的议案内容,尤其在发行人发生违约可能的情况下明确受托管理人是否向发行人行使不安抗辩权、是否行使提前清偿权、是否行使预期违约的法定解除权、在发生违约可能或已经实质违约的情况下明确授权以受托管理人的名义启动相关诉讼/仲裁程序等(具体详见下述),尽可能将议案内容进行细化以便债券持有人理智地作出决议;

2、在召开会议时向所有与会债券持有人强调决议的效力,以及全体债券持有人行动的统一性。

三

受托管理人以自己名义进行诉讼或仲裁的法律基础

受托管理人在履行受托管理职责中,争议最大的是相关监管规则规定受托管理人在部分情形下有权接受全部或部分债券持有人的委托起诉发行人。部分观点认为监管规则尚不足以就起诉权利对受托管理人进行赋权。笔者认为,需要对监管规则中的委托做进一步理解。若将"委托"理解为诉讼法上的代理出庭行为,显然监管规则不足以进行诉讼赋权,但笔者认为,监管规则中的"委托"更宜理解为实体法上的概念,即各方通过受托管理协议,对各方享有的实体权利进行分配,进而起到让渡诉权的效果。

首先,受托管理人不持有债券,不是债券权利主体。法律亦没有规定由受托管理人行使债券权利,因此受托管理人自然也不享有基于实体权利衍生的诉讼权利。相关监管规则虽然规定受托管理人可以起诉,但由于监管规则本身的法律层级不够,无法达到诉讼赋权的效果。因此,若受托管理人仅依据《管理办法》的规定起诉,将极有可能面临主体不适格的抗辩。

其次,若将受托管理人的起诉权利理解为来自受托管理协议中的各方认可,是受托管理人基于实体法上的委托进行的起诉,则显得更为合理。若双方签署的受托管理协议如《公开发行公司债券受托管理协议必备条款》("《托管协议必备条款》")第4.12条一般约定:当发行人不能偿还债务时,受托管理人可以接受全部或部分债券持有人的委托,以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼。虽然该条款与监管规则的措辞一致,但由于监管规则由于法律层级不够而难以生效,而受托管理协议经各方均签署确认,在司法视角下恰恰可以对各方产生约束力。司法机关根据受托管理协议之约定受理案件也具备了合理合法性。

最后,根据上述逻辑,需要指出的是,实体法权利的分配需要法律关系所涉的各方当事人一致同意方可。但若受托管理协议或债券招募说明书没有约定受托管理人直接起诉,而债券持有人又希望受托管理人代表起诉的,受托管理人显然无法接受诉讼法上的委托。根据《民事诉讼法》的相关规定,民事诉讼的代理人只能是律师、基层法律服务工作者、当事人的近亲属或者工作人员等,受托管理人的身份角色显然与之不符。

四

受托管理人面临债券违约风险时可采取的具体措施

(一) 预计违约时的应对措施

受托管理人在预计违约阶段中采取的措施将可能导致债券、发行人、债券持有人状态及权利的重大变化,例如债券提前到期、发行人重大诉讼披露进而引发交叉违约、债券持有人能否得到及时清偿等。各方利益可能于此发生激烈冲突。因此,受托管理人采取的行动应当得到债券持有人的明确授权。具体而言,受托管理人在该阶段可采取以下措施:

1. 行使不安抗辩权

若债券持有人会议认为发行人存在重大情况可能影响债券到期兑付的,可以决议要求发行人补充提供担保。在此情况下,受托管理人应当发出不安抗辩通知函,要求发行人限期提供补充担保措施。

同时,债券持有人会议应给出明确指示及授权,当发行人未按要求提供担保时,债券持有人将采取的措施。根据《合同法》第六十八、六十九条关于不安抗辩权的相关规定,若被不安抗辩一方无法提供有力担保的,另一方有权解除合同。若债券持有人会议一并作出解约决议的,受托管理人应当在限期提供担保期间届满后及时发出解除通知,并列明解除后发行人的义务,包括返还本金、支付利息及违约金(列明违约金的计算标准)。

2. 行使提前清偿权或预期违约解约权

主张提前清偿及预期违约解约权所追求的是相同的法律效果,即若债券持有人会议认为发行人存在重大不利情形,需要立即采取行动的,可以决议指示受托管理人立即采取的行动。两者的区别在于,前者基于与发行人之间的约定,后者只能基于法律规定。若受托管理协议及招募说明书有关于触发提前清偿情形,债券持有人会议可以做出提前清偿的决议;若没有相关约定,则债券持有人会议只能根据《合同法》第一百零八条之规定做出预期违约解除债券契约的决议。

(二) 实质违约时的应对措施

当发行人发生债券实质违约时,债券持有人要求尽快起诉的诉求相较预计违约阶段将显得更为强烈和迫切。投资者的负面情绪将随着债券实质违约被不断曝光而进一步发酵,这种发酵极有可能给受托管理人带来诉讼风险。

因此,笔者建议受托管理人在兑付期前及时监控发行人的资金到位情况,给受托管理人及时履行披露、召集债券持有人会议留出必要时间。一旦发生债券实质违约,及时召开债券持有人会议,就是否授权受托管理人诉讼/仲裁尽快作出决议。

(三) 受托管理人起诉指引

在预计违约和实质违约中,债券持有人会议均有可能作出要求受托管理人起诉的决议。在不同情形下,受托管理人的起诉方式如下:

1.管辖地确定:若受托管理协议约定具体管辖法院或仲裁机构的,受托管理人应当向约定的管辖机构起诉;若受托管理协议未约定管辖,则根据民事诉讼的一般规则,受托管理人可向被告所在地或合同履行地法院起诉,结合债券契约情形,适格的法定管辖地可以是发行人所在地或债券登记结算机构所在地。

2.诉讼请求确定:

a. 在预计违约阶段,若债券持有人会议作出提前清偿决议的,诉讼请求应为:i. 请求发行人向债券登记结算机构支付债券本金、利息及违约金;ii. 请求发行人承担诉讼费及律师费。

b. 在预计违约阶段,若债券持有人会议作出预期违约解除决议或行使不安抗辩解约决议的,诉讼请求应为:i. 请求确认债券契约解除日期;ii. 请求发行人向债券登记结算机构支付债券本金、利息及违约金;iii. 请求发行人承担诉讼费及律师费。

c. 在实质违约阶段,受托管理人起诉的诉讼请求应为:i. 请求发行人向债券登记结算机构支付债券本金、利息及违约金;ii. 请求发行人承担诉讼费及律师费。

五

管理人起诉制度完善建议

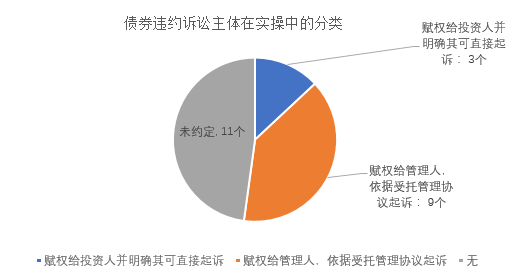

经笔者随机统计30份公开发行公司债券的招募说明书,目前实践操作中关于诉权分配主要存在三种模式,分别为约定由受托管理人依据受托管理协议起诉、债券持有人依据债券契约起诉、未约定(详见下表)。

笔者认为,当公司债券发生违约或债券持有人会议决议必须通过争议解决保护自身利益时,受托管理人应当发挥相应的作用,详细分析如下:

1. 债券持有人的诉讼权利应当归集行使

公司债券的债券持有人与公司一般债权人存在显著区别,公司债券持有人是按其购买债券金额之比例,在同一期发行的债券中享有相应的权利,公司债券持有人彼此之间并无本质区别。因此,同时间以同一条件(同一招募说明书)募集的公司债,其债券持有人对发行人所享有的权利,存在共通的利害关系。而正是基于这一共通利害关系,若赋予公司债之债券持有人自由行使诉讼权利,必然导致多层面的混乱。

首先,公司债之债券持有人自由行使诉讼权利会打破了债券持有人之间的利益平衡。如上所述,公司债的债券持有人基于相同的招募说明书,获得相同的债券契约,理应享有相同的权利,不应区别对待。然而若某一债券持有人可自由起诉甚至优先于其他债券持有人查封发行人公司资产,将导致债券持有人之间明显的权利保障不公,例如根据《民事诉讼法司法解释》第五百一十六条之规定,执行法院对于普通债权,按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。这将导致先起诉的债券持有人将更有机会获得优先清偿。

其次,会造成发行人的危机公关失灵。如上所述,优先查封者将更可能得到优先清偿,若对个别债券持有人的诉权不加以限制,债券持有人势必将成为惊弓之鸟,稍有发行人经营困难的风吹草动,立即想方设法起诉查封,进而导致多米诺骨牌之势,各债券持有人争先恐后起诉查封。发行人的经营风险经债券持有人纷纷起诉的火上浇油,陷入不得不违约的境地。

最后,债券持有人自由行使诉讼权利将导致司法定纷止争机能的紊乱。公司债券的债券持有人往往人数众多,表面上看,发行人与每位投资者均存在独立的债权契约关系,因此每位投资者均可向有管辖权的法院起诉,若招募说明书中约定了管辖地,则管辖法院可能在短时间内受理基于类似法律事实的成百上千个案件,大大增加司法审判成本,给司法资源造成沉重负担。而若招募说明书中未约定管辖地,问题则更为严重。债券持有人可以向不同有管辖权的法院分别起诉,不同法院对案件证据、程序推进、保全措施等方面均可能存在不同理解。最糟糕的情况将可能导致不同法院对相同事实的案件同案不同判,而该等后果将严重损害司法权威。

综上,

债券持有人的权益应当得到保护,但当遭遇发行人预计违约或实质违约时,仍应充分发挥受托管理人的职责,公平、及时、有序地保障债券持有人的权利。

2. 债券持有人违反约定单独行使诉讼权利应当自行承担法律风险

如前所述,如果有个别债券持有人在投资管理协议已明确约定或债券持有人会议已作出有效决议的情况下仍擅自以其自身名义采取相关的救济措施,该名债券持有人应被视为违反受托管理协议或持有人会议决议的约定,如对其他所有债券持有人造成了损失,应当承担相应的违约赔偿责任。其他债券持有人可主张的赔偿范围包括:i. 因该名债券持有人的擅自行动导致其他债券持有人最终赔偿金额与依据决议行动的预期赔偿金额之间的差额;或 ii. 该名债券持有人最终的赔偿金额与其他债券持有人最终赔偿金额之间的差额。

3. 受托管理人自身权利保护

当前,公司债券进入预计违约或实质违约阶段的概率提高,当发生重大不利事件后,各投资人对自身权益维护积极性将大幅上升,当维权行动权归集于受托管理人时,受托管理人的言行亦将被债券持有人高度关注乃至质疑。因此,我们建议受托管理人从多角度做好维护自身权益的工作。

从交易文件起草角度,受托管理人在遵循监管规则要求的必备条款的基础上,应进一步明确其日常管理职责,包括重大事件认定标准、信息披露义务、债券持有人会议召集情形等。以免债券持有人就受托管理人未尽勤勉尽责义务向受托管理人主张责任。

从权责归属角度,笔者建议在受托管理协议中进一步明确受托管理人根据债券持有人会议决议所采取的各项行动的后果应当由全体债券持有人共同承担、若受托管理人根据债券持有人会议决议采取的行动对发行人造成损失的,受托管理人不应因此承担赔偿责任等。以免因免责不明确受到相关方的追责。

从费用承担角度,笔者建议应在受托管理协议中约定若受托管理人启动诉讼、仲裁程序的,相应费用应当由债券持有人按比例承担。相应费用应包括受托管理人在诉讼程序中所可能发生的全部费用,至少包括律师费、诉讼/仲裁费、财产保全费用等。

特别声明:

以上所刊登的文章仅代表作者本人观点,不代表北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。

如需转载或引用该等文章的任何内容,请私信沟通授权事宜,并于转载时在文章开头处注明来源于公众号"中伦视界"及作者姓名。未经本所书面授权,不得转载或使用该等文章中的任何内容,含图片、影像等试听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。