从新《担保解释》看明股实债案件裁判规则新变化

从新《担保解释》看明股实债案件裁判规则新变化

引言:

我们曾于2018年年末写过一篇名为《抽丝剥茧|探寻"明股实债"问题背后的法律逻辑》的文章,彼时对于明股实债这一问题,实务界和理论界存有很多争议。两年后的今天,随着《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称"《九民会议纪要》")、《民法典》以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》(以下简称"《担保解释》")的陆续出台,法院对于明股实债问题的态度逐渐明朗,特别是《担保解释》对让与担保和明股实债的相关规则直接进行了规定,《担保解释》的相关规定与之前的司法实践情况相比,发生了很大的变化,这种变化不仅仅会影响争议解决端,也会影响交易端。本文中,我们将从《担保解释》的规定出发,对变化之处进行解析,希望抛砖引玉,与大家共同讨论。

明股实债的概念

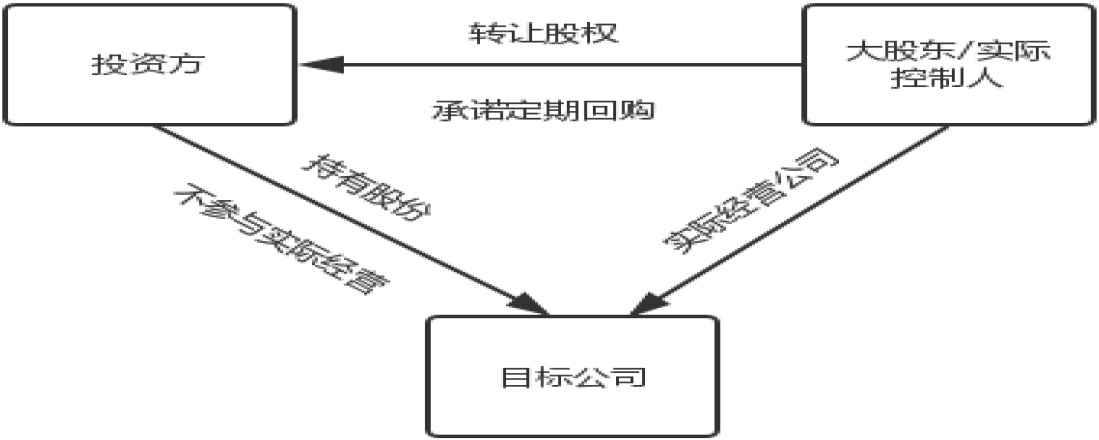

明股实债严格意义上来说不是一个法律概念,其泛指投资人以股权投资的名义,受让目标公司股权,通过设定回购条款或其他刚性兑付条款,实现保本保收益退出的一种交易安排。为方便阅读,下文中我们将投资人称为"受让人",将回购义务方称为"转让人"。

中基协在《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号-私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》中规定了明股实债的四种形式,包括回购、第三方收购、对赌和定期分红。我们认为对赌不应属于明股实债,具体理由可以参见我们之前的文章。

《担保解释》出台后,裁判规则的新变化

(一)股与债认定倾向上的变化

明股实债类案件中,将交易认定为股权投资还是债权投资是最核心的问题,两种认定方法会直接影响案件所适用的法律,在《担保解释》出台之前,司法实践中法院大多数将明股实债类案件认定为股权投资,少数案件认定为债权投资,但随着《担保解释》的出台,这样的裁判倾向有可能发生变化。

1、《担保解释》出台前的司法实践情况

在《担保解释》出台之前,法院对于明股实债类案件,通常有下述几种裁判思路:

(1)法院认定构成明股实债,股权转让构成让与担保,双方之间的法律关系按照借贷来进行处理

在此思路下,明股实债交易实际上被划分成了三重法律关系,我们以最简单的明股实债交易模式来解析:

点击图片查看大图

第一重法律关系为投资人与股东之间的股权转让法律关系,因双方的真实意思表示是借贷,股权转让关系系虚伪通谋,根据《民法典》第一百四十六条第一款"行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效"之规定,股权转让法律关系应属无效。

第二重法律关系是投资人与股东之间隐藏的真实法律关系,即借贷法律关系,根据民法典第一百四十六条第二款"以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理"之规定,双方之间如产生纠纷,应当按照借贷的相关规则来处理。

第三重法律关系是投资人与股东之间股权转让所构成的让与担保法律关系,即以转移股权的方式为双方之间的借贷行为做担保,此担保系有效的担保,投资人有权就股权拍卖变卖的价款优先受偿。

无锡市中级人民法院在(2018)苏02民终954号判决书中就承袭了前述思路,认为:"债务人与债权人以股权转让方式为债权实现担保的,属于市场经济发展中的特殊担保类型,其能够弥补典型担保和其他非典型担保方式之缺陷,为股权质押方式之有益补充。债权人与债务人签订的明为股权转让实为股权让与担保的合同,系双方当事人真实意思表示,未违反法律及行政法规的强制性规定。故华汇公司与信托公司签订股权转让协议关于华汇公司将持有的汇鑫公司12.5%的股权以0元的价格转让给信托公司,作为汇鑫公司的债务履行的担保之约定,合法有效。"

(2)法院认定构成明股实债,但不构成借贷法律关系

此裁判思路系将交易划分成不同的阶段,投资阶段系受让人受让股权构成股权转让法律关系。回购条件触发之时,则转让人对受让人负有给付回购款的债务,此时双方之间的债务不是借贷之债,而是基于回购合同产生的付款义务。北京高院在(2019)京民终254号判决书中持此观点。

赵廉慧教授在《明股实债不能直接等同于金融借款》[1]一文中亦持类似观点,认为"当事人如果首先严格按照法律规则构造出名义上的股权,法院就应当尊重这种创造。在股权还没有出现转换为债之前,信托公司和融资方之间还是股权投资关系,特别是在信托公司‘以募集的信托资金受让股权、股票’的情形更是如此……在明股实债的安排中,受托人手中的股权性财产转变为债权,依靠的是回购条款的执行,而回购条款的设置很多时候需要遵守公司法、证券法及相关监管规范中关于股份回购的规定。法院不能轻易否定当事人依法精心构造的权益型法律关系。"

(3)法院按照合同约定进行裁判,不对是股还是债做出评价

在某信托公司与某房地产公司合同纠纷案件[2]中,法院没有纠结于是股权投资还是债权投资,直接按照合同条款进行了裁判。

(4)法院认定为股权投资,不构成明股实债

在既往的司法判例中,此类观点占据主流,即依据合同约定认定双方之间构成股权投资法律关系,其作出认定的具体思路有以下几种:

第一,合同约定双方系股权转让法律关系,无证据或一方提供的证据不足以证明双方系借贷关系,进而认定双方系股权投资,而非债权投资,如安徽省高级人民法院在宁国金辉创业园有限公司与淮南市龙之杰商贸有限公司股权转让纠纷案件[3]中持此观点。

第二,受让人实际履行了付款义务,变更了工商登记,且实际行使了股东权利,进而认定系股权投资。云南省高级人民法院在云南大成房地产开发有限公司、马某股权转让纠纷案件[4]中持此观点。

第三,在涉及外部债权人的时候,法院会适用商事外观主义,认定其具有股东资格。比如在某信托公司与某置业破产清算一案[5]中,法院认为:"在名实股东的问题上要区分内部关系和外部关系,对内部关系产生的股权权益争议纠纷,可以当事人之间的约定为依据,或是隐名股东,或是名股实债;而对外部关系上不适用内部约定……本案不是一般的借款合同纠纷或股权转让纠纷,而是某置业破产清算案中衍生的诉讼,本案的处理结果涉及某置业破产清算案的所有债权人的利益,应适用公司的外观主义原则。"

(5)小结

由上述案例可见,不同案件中法院对于明股实债问题的认识存在很大的分歧,一方面是因为在交易端,现如今的融资模式中,股与债的界限没有那么明确,很多时候呈现出股债交杂的模式;另一方面是因为在争议解决端,股与债实质是对当事人在交易中真实意思的探寻,而探寻当事人真实意思表示很大程度上又取决于个案承办法官的主观判断,不同的法官容易做出不同的判断。

虽然不同法院之间对于此问题的认识存在差异,但从总体裁判倾向上来看,对于此类案件,法院大多数认定为股权投资,少数认定为债权投资。

2、《担保解释》的新变化

《担保解释》第六十八条第三款规定:"债务人与债权人约定将财产转移至债权人名下,在一定期间后再由债务人或者其指定的第三人以交易本金加上溢价款回购,债务人到期不履行回购义务,财产归债权人所有的,人民法院应当参照第二款(笔者注:让与担保)规定处理。"

将这条规定放到我们今天讨论的明股实债案件中,可以看出《担保解释》认为从交易端开始明股实债类的交易安排就构成让与担保,双方之间股权转让并非真实意思,那么此类案件中法院认定明股实债构成股权投资的基础即不存在,如此规则后续在司法实践中得到应用,法院对于此类案件的总体的裁判倾向有可能发生转变,从之前以认定股权投资为主,转化成以认定债权投资为主。

(二)明股实债案件具体裁判规则的变化

除了对于股、债认定倾向产生影响之外,《担保解释》也会对明股实债类案件的具体裁判规则产生影响,详述如下:

1、《担保解释》明确认可了让与担保的合同效力,同时明确了让与担保产生物权效力的条件,明股实债类案件裁判有了法律依据

如前文所述,《担保解释》从一定程度上将明股实债与股权让与担保画上了等号,虽然近些年让与担保有效在实践中已经不存在太大争议,但是此次《担保解释》第六十八条第一款从司法解释的层面明确认可了让与担保的合同效力,同时也规定了让与担保产生物权效力的条件,即当事人已经完成财产权利变动的公示,后续明股实债案件的处理具有了明确的法律依据。

2、《担保解释》明确将明股实债中的受让人界定为名义股东

《担保解释》第六十九条规定:"股东以将其股权转移至债权人名下的方式为债务履行提供担保,公司或者公司的债权人以股东未履行或者未全面履行出资义务、抽逃出资等为由,请求作为名义股东的债权人与股东承担连带责任的,人民法院不予支持。"

对于受让人是否取得目标公司股权,是实际股东还是名义股东,近几年法院的观点存在一定的波动,在《九民会议纪要》出台之前的司法实践中,法院大多认为此种情况下受让人仅为公司的名义股东,并未实际取得公司股权。如某信托公司与乔某某执行异议之诉纠纷案[6]、王某某、赵某某与郑某某等股东资格确认纠纷案[7]等案件中,法院均认为受让人取得是担保权利,而不是股权。

但是最高院在其出版的《全国法院民商事审判工作会议纪要理解与适用》一书中又提出了不同的观点,该书中最高院认为"如果转让人将让与担保的真实意思告诉了公司及其他股东,则即便受让人在公司的股东名册上进行了记载,也仅是名义股东,不得对抗公司及其他股东。此时,作为名义股东,其并不享有股东的权利,即既不享有股权中的财产权,也不享有股权中的成员权。反之,如果转让人并未告知公司及其他股东实情,而是告知他们是股权转让,则法律也要保护此种信赖。在此情况下,一旦受让人在公司的股东名册上进行了记载,即便真实的意思是股权让与担保,受让人仍然可以行使股东权利,包括财产权和成员权。"也就是说受让人是否取得股东资格需要根据受让人、目标公司和其他股东之间的真实意思来进行判断,而不能依据客观条件直接作出判断。

而此次《担保解释》中,直接将受让人界定为名义股东,并未区分公司与其他股东是否知情,那么今后法院是按照之前的实践思路直接将受让人认定成名义股东,还是按照《全国法院民商事审判工作会议纪要理解与适用》一书中的观点,对《担保解释》的相关规定做二次解读,尚待司法实践给出答案。

3、明股实债情况下,债权人或公司无权要求受让人在未出资的范围内与实际股东承担连带责任

《担保解释》第六十九条规定:"股东以将其股权转移至债权人名下的方式为债务履行提供担保,公司或者公司的债权人以股东未履行或者未全面履行出资义务、抽逃出资等为由,请求作为名义股东的债权人与股东承担连带责任的,人民法院不予支持。"这一条规定内容虽然比较短,但信息量非常大,为了便于理解,我们将这条规定分为三个层面来解读。

第一个层面:此类交易中,公司不能以股东未出资或未全面履行出资义务、抽逃出资为由,请求名义股东的债权人与股东承担连带责任。

也就是说《担保解释》认为此类交易中无需再探究公司对于让与担保是否知情,推定公司明知交易的本质,公司当然的无权以股东未出资或未全面履行出资义务、抽逃出资为由,请求名义股东的债权人与股东承担连带责任。

第二个层面:此类交易中,外部债权人不能以抽逃出资为由,要求名义股东的债权人与股东承担连带责任。

最高院在《九民会议纪要理解与使用》一书中也持此观点,认为"鉴于登记为名义股东的受让人本质上是有担保的债权人,而不是股东,且其实现债权行为是合法行为,加之其取得债权往往是支付对价的,一般不存在抽逃出资的行为"。

第三个层面:此类交易中,外部债权人不能以受让人未出资或未全面履行出资义务为由,要求名义股东的债权人与股东承担连带责任。

需要我们注意的是,此条规定并不考察外部债权人是否为善意第三人,与之前法院关于明股实债模式下"内外有别"的裁判思路相比,具有很大的突破。[8]

同时此规定亦与《公司法解释三》第二十六条的规定存在一定程度的冲突,《公司法解释三》第二十六条规定:"公司债权人以登记于公司登记机关的股东未履行出资义务为由,请求其对公司债务不能清偿的部分在未出资本息范围内承担补充赔偿责任,股东以其仅为名义股东而非实际出资人为由进行抗辩的,人民法院不予支持。名义股东根据前款规定承担赔偿责任后,向实际出资人追偿的,人民法院应予支持。"后续《担保解释》和《公司法解释三》二者如何协调适用,仍需最高院做进一步解读。

结语

随着社会经济的不断发展,目前企业融资手段越来越多样化、创新化,很多时候传统的股债二分的理论,已经不能适用于所有的情形,即便是限缩在本文所讨论的纯粹意义的明股实债案件中,仍然会出现很多争议。《担保解释》出台后,让与担保得以正名,明股实债类案件裁判开始有法可依。但《担保解释》相关规则的落地仍然面临着很多实践问题,比如明股实债之债是不是借贷之债,适不适用有关借贷的法律规定?受让人股东资格是否"内外有别"?诉中或诉前受让人能不能向法院申请保全其名下的让与担保财产?对于这些问题,我们也期待着司法实践给出答案。

[注]

[1] 赵廉慧:《明股实债不能直接等同于金融借款》,InlawweTrust,2019年8月4日

[2] 参见(2014)民二终字第261号判决书

[3] 参见(2016)皖民终262号判决书

[4] 参见(2017)云民终237号判决书

[5] 参见(2016)浙0502民初1671号民事判决书

[6] 参见(2017)吉07民终1219号民事判决书

[7] 参见(2015)民申字第3620号民事判决书

[8] 李馨、田园,《抽丝剥茧|探寻"明股实债"背后的法律逻辑》,中伦视界,2018年12月3日