守得云开见月明:股东知情权之诉实务要点全解析(上)

守得云开见月明:股东知情权之诉实务要点全解析(上)

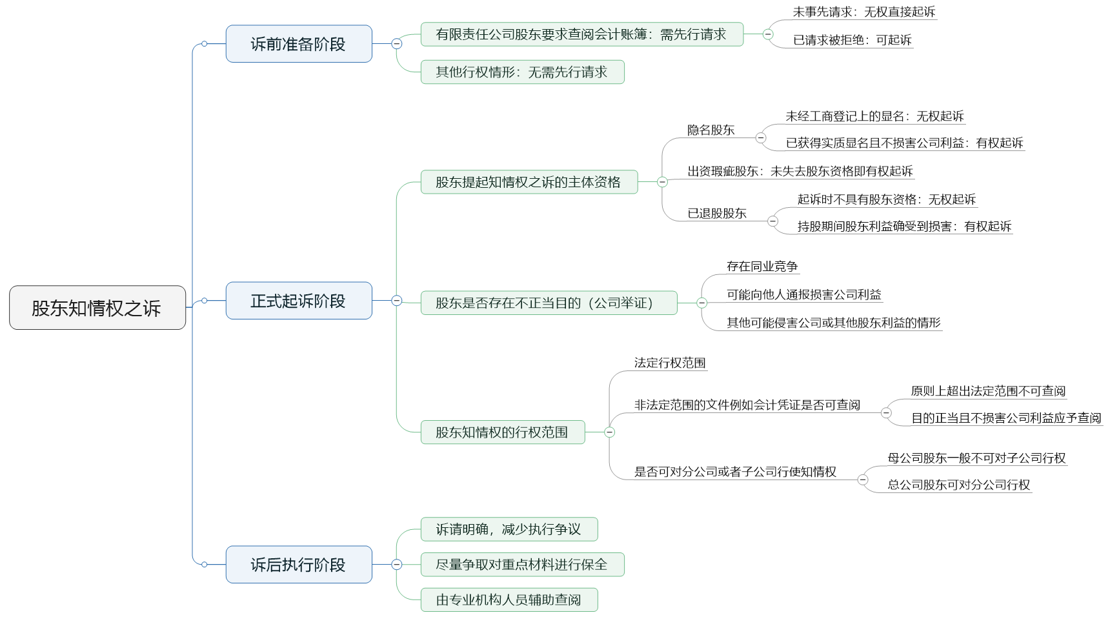

股东知情权,即股东了解公司信息的权利。在现代公司股权与经营权相分离的发展背景下,股东知情权是公司股东最基本的权利之一,是股东参与公司经营管理以及参与分配公司利润的前提。当股东权益遭到损害时,为获取公司真实经营情况等信息,股东知情权之诉也往往是股东提起后续权利救济的开端。司法实践中,股东知情权之诉从诉前程序,到诉中应对再到诉后执行全流程的要点具体如下:

本文将就上述要点逐一进行详细分析,并对近年典型案例中体现的裁判观点进行梳理,为读者提出稳妥可行的对策建议。因推送篇幅有限,本文将分为上下两篇,本篇为上篇。

一、诉前准备阶段

(一)要点分析

《公司法》第三十三条第2款规定了在有限责任公司的股东要求查阅公司会计账簿的情况下,股东提起知情权之诉需完成前置程序,即应当先向公司书面请求并说明目的,若被公司不予回复或拒绝才可向法院起诉。北京高院发布的审理公司纠纷指导意见第十三条规定,有限责任公司股东未履行公司内部救济程序,直接起诉查阅会计账簿的,法院不予受理。

司法实践中,仅有限责任公司的股东在查阅会计账簿时有前置程序的要求,若股份有限公司的股东提起知情权之诉,或有限责任公司的股东起诉请求查阅其他文件,均无前置程序要求。例如 (2019)沪民申2271号案中,有限责任公司股东T未事先向公司书面请求,直接向法院起诉要求查阅并复制董事会决议,公司认为其未履行前置程序无权提起知情权之诉,上海高院认为公司法并未对董事会决议的查阅、复制设置前置程序,股东有权直接起诉要求查阅。

对于有限责任公司股东起诉请求查阅会计账簿的情形,司法实践中,一般认为先行书面请求是必要前置程序,若股东未经该程序直接向法院起诉,法院将予以驳回。例如(2019)最高法民申4231号案中,股东谢某以公司经营住所地不明,公司法定代表人拒不出庭应诉为由,主张无法履行前置程序,直接向法院起诉要求查阅会计账簿,但最高院认为书面请求的前置程序是股东起诉要求查阅公司会计账簿的必要程序,遂驳回股东谢某的起诉。

对于股东书面申请的形式,各地法院的裁判标准相对较为宽松,股东只要证明曾向公司发送书面文件要求行权即可,股东因非自身原因未将函件实际送达公司也不会影响后续行权。例如(2018)闽民终1196号案中,股东向公司的登记注册地址发送要求行权的《律师函》,公司抗辩称未收到,福建高院认为,公司变更登记注册地未及时办理变更登记,亦未通知股东,其未收到函件系其自身原因所致,因此可视作股东已完成了书面申请的送达手续。

对于股东书面申请的内容,最重要的是股东需说明行权目的。例如(2021)苏01民终2390号案中,H公司的股东向其发送行权通知,通知中明确说明因H公司股东会、董事会等内部治理机制全面失灵,股东无从得知公司的经营、财务等状况,故要求行使知情权。南京中院对此认定股东系出于维护合法权利要求行使股东知情权,已向H公司充分说明查阅目的,因此对股东诉求予以支持。(2018)京03民终6345号案中,F公司的股东赵某在书面申请中说明“两年来,公司管理层未向本人说明和披露公司的实际经营情况和详细财务数据,为了维护自己的股东权利…",北京三中院据此认定股东赵某已明确说明查阅目的,因此其提起股东知情权诉讼的前置条件已经满足。此外,股东书面请求的行权范围与起诉时可以存在不一致,例如(2019)最高法民申5859号案中,股东R书面请求查阅公司2011年起的会计账簿,起诉时请求查阅公司2010年起的会计账簿,最高院对此认为《公司法》并未限制股东最终要求查阅的范围只能限于第一次书面申请的范围,股东可查阅公司会计账簿的范围关键在于申请查阅范围的合理性,支持了股东R的诉请。

(二)对策建议

第一,若有限责任公司的股东要求查阅会计账簿,需充分关注必要的前置程序。在起诉前务必向公司先行发函书面请求查阅会计账簿,并初步说明行权目的,例如为了解公司经营及财务情况等。在提出请求后15日内,若公司未书面答复股东或明确拒绝查阅,建议在15日回复期限届满后及时向法院起诉。

第二,若有限责任公司的股东要求查阅会计账簿外的公司文件或股份有限公司的股东要求查阅文件,则无需先行发函,建议直接尽快向法院提起诉请。

二、正式起诉阶段

(一)要点分析

1. 股东提起知情权之诉的主体资格

在股东知情权之诉的正式起诉阶段,法院首先会对原告的股东资格进行审查,常见的有关股东资格的争点如下:

(1)隐名股东是否有权提起知情权之诉

隐名股东,即实际出资但未被记载于公司章程、股东名册以及工商登记中的实际投资人。《公司法》第三十二条规定,记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利。而对于未记载于股东名册的隐名股东,《公司法解释》(三)第二十四条第2款规定,若隐名股东与名义股东因投资权益的归属发生争议,法院应支持隐名股东主张权利。

那么,关于股东依法享有的知情权,隐名股东是否有权单独作为原告提起诉讼呢?司法实践中,多数法院认为隐名股东在未经工商变更为名义股东的情况下,不具有提起股东知情权之诉的原告主体资格。若隐名股东与名义股东已约定所有股东权利均由名义股东行使,那么隐名股东也无权直接行使知情权。(2015)民申字第2709号案中,股东吴某是F公司的隐名股东,吴某提交某项目《合作协议书》用于举证F公司其他股东知晓其股东身份,直接要求F公司提供会计资料。但最高院认为该证据未明确显示F公司其他股东同意将吴某登记为名义股东,在吴某未完成股东变更登记的情况下,其享有的股东权利仅能通过名义股东主张,吴某本人不可直接提起知情权之诉。(2022)豫民申1165号案中,隐名股东樊某与名义股东时某在《委托出资协议书》中约定所有股东权利均由名义股东汇总后直接行使,河南高院据此驳回了隐名股东樊某的知情权诉请,并强调隐名股东享有投资权益不等同于其可以直接行使股东权利。

少数情况下,若隐名股东已获得公司内部实质上的显名,且其出面行使知情权是出于正当目的并不会有损公司利益,则法院将支持隐名股东的知情权诉请。(2020)沪02民终6111号案中,隐名股东L在前案中已被确认其实际持股事实,且公司其他股东对于L的隐名股东身份均知情,因此上海二中院认为股东L直接行使股东知情权不存在有限责任公司的人合性障碍,不会侵害其他股东及公司利益。(2020)云04民终604号案中,股东杨某作为公司隐名股东,其实际出资事实已被公司及其他股东书面承认。由于公司未实际运营,股东杨某试图主张回购,因此玉溪中院认为股东杨某提起知情权之诉是为了获取与其有利害关系的信息,是为了保证其作为隐名股东的合法权益不受到公司侵害,具有正当性,应予支持。

(2)出资瑕疵股东是否有权提起知情权之诉

出资瑕疵股东,即对公司未履行出资义务,或未足额履行出资义务,或在公司成立后又抽逃出资的股东。《公司法解释》(三)第十三条规定,股东未履行或者未全面履行出资义务,公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务的,人民法院应予支持。因此,出资瑕疵股东需依法承担补足出资的责任和对已出资股东的违约责任。

那么出资瑕疵的股东是否仍能作为股东知情权之诉的适格主体呢?司法实践中,各地法院对该问题的观点较为一致,即只要出资瑕疵股东未丧失股东资格,其仍有权行使股东知情权。(2019)新民申1549号案中,股东H未实际支付股权转让款,公司以此为由拒绝股东H查阅会计账簿,新疆高院认为,从形式上看,出资瑕疵的股东符合公司股东的主体身份,在其未丧失股东身份前仍可行使股东的相应权利,故支持了股东H的知情权诉请。(2020)京民终717号案中,公司称股东F未缴纳出资不具有股东资格,无权行使知情权,北京四中院认为股东出资瑕疵仅影响股东收益权,在公司未依法解除F的股东资格前,股东F为知情权之诉的适格原告,北京高院亦支持了这一观点。

(3)已退股的股东能否对其持股期间文件行使知情权

已退股的股东,意为已经退出公司的股东。《公司法解释》(四)第七条第2款规定,股东起诉要求行使知情权时不具有股东资格的,法院应当驳回起诉,但已退股股东证明在持股期间其合法权益受到损害,请求依法查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料的除外。因此,已退股的股东虽然在起诉时不具有股东资格,但若能证明在持股期间股东利益确受到损害,则其仍有权就持股期间文件行使知情权。

司法实践中,“持股期间股东利益确受到损害"的证明难度往往较大,常见的此类主张包括在持股期间公司存在重大经营不合规行为,或公司隐瞒财务状况导致其放弃股东身份等。若已退股的股东缺少明确证据证明股东权益受损,法院将驳回起诉。例如(2022)京03民终3325号案中,已退出公司的股东B主张其持股期间公司隐瞒真实经营情况且从未进行利润分配,股东B提交了与公司之间的往来函件、银行流水及部分合同进行证明,但北京三中院认为股东B未提交确实充分证据证明其权益受损,遂驳回起诉。(2020)苏05民终875号案中,已退出公司的股东夏某主张其持股期间公司隐瞒应收账款、固定资产及销售收入,要求行使知情权,苏州中院认为,股东夏某提供的证据均为单方陈述说明,缺少证明力,且无法证明在其持股期间合法权益受到损害,故驳回起诉。

只有在已退股的股东确有证据证明其利益可能受损的情况下,法院才会支持诉请。例如(2022)京01民终40号案中,已退出公司的股东刘某主张其持股期间公司财务制度不合规,导致其受到隐瞒误导才转让股权。股东刘某提供了结论为公司收支情况存在巨大问题的审计报告以及部分对账单据进行证明,要求查询股东会决议及会计账簿。北京一中院认为,该审计报告的委托程序虽存在异议,但审计资料确来源于该公司,因此审计结论具有参考意义,结合单据足以证明股东刘某权益受损的可能性,遂支持其诉请。

需注意的是,少数案例中股东在起诉时具有股东资格,但诉讼期间丧失股东资格,该种情况下,由于原告不属于起诉时已退股的股东,因此不影响后续诉讼审理,但将影响其行使知情权的时间范围。(2021)京民终705号案中,北京高院明确指出,股东J在一审起诉时具有股东资格,二审诉讼期间丧失了该资格,其在持股期间享有的知情权不因诉讼期间股东资格丧失而受到影响,但行使股东知情权的范围应当以其持股期间为限,故对股东J查阅、复制文件的时间范围酌情调整。

2. 股东是否存在不正当目的(公司举证)

根据《公司法》第三十三条第2款以及《公司法解释》(四)第八条规定,股东要求查阅会计账簿时,有限责任公司若有证据证明股东存在不正当目的,有权拒绝股东行使知情权。不正当目的的具体情形包括以下几种:

(1)股东自营或者为他人经营的业务与公司主营业务有实质性竞争关系

根据《公司法解释》(四)第八条第1款规定,有限责任公司若有证据证明,要求行使知情权的股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的,可认定股东行使知情权具有不正当目的。

司法实践中,法院一般从股东公司与被告公司的业务范围、产品相似度及具体经营情况等多方面综合进行判断。(2020)苏民申1341号案中,K公司为Y公司持股91%的大股东,要求查阅Y公司会计账簿,江苏高院认为K公司的大股东在投资Y公司后又投资设立D公司并担任法代,而D公司的主营范围包含了Y公司主营范围,所生产的医疗器械与Y公司产品名称、功能相同或高度类似,足以证明K公司通过设立关联公司D公司与Y公司形成同业竞争,具有不正当目的,因此驳回其行使知情权的诉请。

但是,若股东公司与被告公司的经营范围仅在营业执照上有重合,被告公司缺少其他证据证明主营业务已实际开展,缺少存在竞争关系的客观事实依据,法院则通常认为不能证明股东存在不正当目的。(2020)京03民终9392号案中,L公司的股东B公司起诉要求行使股东知情权,查阅复制L公司资料,L公司认为B公司的全资子公司与L公司存在实质性竞争关系,并提交了工商档案信息以证明两公司在经营范围上重合。北京三中院对此认为,工商档案信息虽有重合,但L公司的主营业务是在境外进行,与B公司的子公司不同,且L公司未提交该子公司实际经营的证据,仅凭工商档案信息不足以证明存在实质性竞争关系,故未支持L公司关于B公司存在不正当目的的主张。

(2)股东可能向他人通报损害公司利益

根据《公司法解释》(四)第八条第2款及第3款规定,有限责任公司若有证据证明,股东行使知情权是为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿,可能损害公司利益;或该股东在向公司提出查阅请求之日前的三年内,曾通过查阅公司会计账簿,向他人通报有关信息损害公司合法利益,法院应当认定股东具有不正当目的。

司法实践中,若被告公司能够证明股东行使知情权是应第三人请求或很可能向第三人披露,且第三人与公司存在利害关系或利益冲突,法院将认为股东行使知情权具有不正当目的。(2019)浙0104民初2949号案中,股东Z应案外人W的请求申请查询公司会计账簿,公司主张案外人W并非股东,且与公司长期存在争端,在股东Z未能承诺不向W披露公司资料的情况下,杭州江干法院认为股东Z确具有不正当目的,驳回其查阅会计账簿的诉请。(2020)沪01民终4635号案中,H公司的股东王某申请查阅H公司会计账簿及凭证,但王某的母亲就职于与H公司存在实质性竞争的公司,上海一中院据此认为股东王某行使知情权不能排除存在向他人通报信息损害公司利益的情形,故驳回相应诉请。

下篇预告

我们将在本文的下篇继续结合案例分析股东知情权之诉在正式起诉阶段及诉后执行阶段的实务要点,并给出切实可行的建议。