浅谈CCUS国际法律框架及对我国的借鉴意义

浅谈CCUS国际法律框架及对我国的借鉴意义

一、CCUS及其法律框架

近年来,随着温室气体排放的不断增加,全球范围内对气候变化的担忧与日俱增。科学界普遍认为,大气中的二氧化碳(“CO2")等温室气体的过量排放是引发气候变化的主要原因之一[1]。为了应对这一严峻挑战,各国纷纷采取行动,制定并实施减排目标,以减缓气候变化的不良影响。

在全球范围内,二氧化碳捕捉利用与储存技术(Carbon Capture, Utilization and Storage,“CCUS")正逐渐成为关注的焦点。CCUS技术通过捕获工业生产和能源生产过程中产生的二氧化碳,随后将其输送到地下储存设施,从而防止这些温室气体直接释放入大气中。这项技术不仅有望降低大气中的二氧化碳浓度,还为高排放行业提供了一种减排途径,为实现全球减排目标作出积极贡献。CCUS技术的发展与推广将在未来对全球气候变化的缓解产生深远而积极的影响,甚至被称为“解决气候变暖问题的最后希望"[2]。

为使CCUS技术能在项目实践中落地,各国政府及能源组织均在研究并构建CCUS法律框架,以解决CCUS项目中涉及的相关法律问题。在这一过程中,国际CCUS法律框架形成了相对完备的体系。

1. 国际CCUS法律框架现状

笔者根据国际能源组织(“IEA")及各国发布的CCUS法律与监管文件,整理目前在CCUS发展过程中可能需要主要关注的法律与合规问题包括:

(1)CO2的性质和权属:CO2的分类和定性,如CO2是废气、有害物质、污染物、危险货物或商品;标准条件下CO2的质量等技术标准如何进行确定。CO2被定性后,需要关注的是CO2在CCUS链条中的权属问题。

(2)环境审查和批准:(i)CCUS项目开展中的环境影响评估问题(Environmental Impact Assessment,“EIA");(ii)CCUS项目涉及的批准和授权问题,如CO2注采和储存的审批要求、先决条件设置等;(iii)公众参与问题,即如何设置公众参与CCUS项目的权利和义务。

(3)安全存储:评估储存设施(对CO2储存设施制定相关的监管流程,如选址和评估)、地下空间(pore space)所有权(合法使用权)、储存选址核查(即对于储存地址进行检查的程序,如检查人员授权、访问权限,运营方接受检查和分享信息的义务)、运行责任和财务安全(发生事故的责任分配、监管机构的介入程序和成本回收机制)、设施关闭程序(储存设施弃置或关闭程序,如关闭前需要满足的条件、财务安全与合规义务的免除机制)等。

(4)长期存储责任:即储存设施关闭后的长期责任,在设施关闭后将已封存的CO2移交政府或相关有权机构处置的安排,以及转移前需要满足的条件、设施关闭后转移进行前的过渡期安排,以及原设施运营方需要继续承担的责任等。

2. 国内CCUS法律框架现状

我国目前已有CCUS示范项目在运行,未来还将有新的项目继续投入。由于我国CCUS还处在起步阶段,目前还没有出台专门针对CCUS的法律法规[3]。

如前所述,由于CCUS涉及的环节较多,法律问题复杂,本文将以地下空间使用和长期责任为切入点,结合国际实践进行讨论,以期能对我国未来建立CCUS相关法律制度提供参考借鉴。

二、CCUS中的地下空间使用

在许多国家,地表之下的地质空间(包括CO2可被注入的地下空间)均由国家或地方政府所有,但也有例外情况,如美国地下空间的所有权由其地表所有权人拥有。在地下空间和矿产权由国家或联邦政府控制的情况下,项目运营方通常可通过与政府签署协议的方式获得地下空间使用权;而在地下空间权属由私人主体控制的情况下,则需通过协商并签署私人协议以获得地下空间使用权。

一些可供参考借鉴的国际地下空间使用权规定如下[4]:

1. 在澳大利亚的维多利亚州和加拿大的阿尔伯塔省,省(province)拥有所有地下空间的所有权。阿尔伯塔省法律规定省政府是所有地下空间的所有者(除在联邦土地范围下的地下空间之外),因此,开发CCUS项目需要取得省政府对地下空间使用的授权,无论是通过租赁协议(lease agreement)或保有权协议(tenure agreement)的方式。

2. 在美国,地下空间的所有权在许多州都相当复杂,总体而言,地表所有权人对于地下空间具有所有权,至少有四个州明确了用于CO2储存的地下空间所有权:(1)蒙大拿州将地下CO2储存的监管权力授予了相关的州立有权机构,并且授予地表所有权人以地下空间所有权;(2)北达科他州定义了用于储存CO2的地下空间,并且将地下空间确立为地表所有权人的财产;(3)怀俄明州推定地表所有者拥有地下空间所有权,但明确规定矿权相较于地下储存活动有更高的优先级;(4)内布拉斯加州将地下空间所有权授予地表所有权人,除非该储存区权利已被事先从地表所有权中分离。

三、CCUS中的长期责任

长期责任是CCUS开发中最具挑战性且最复杂的问题之一。对于项目运营方来说,该责任如何架构将对项目的开展和运营产生极大影响,若对该责任没有进行明确分配,可能对CCUS项目后续运营及关闭产生实质性障碍。

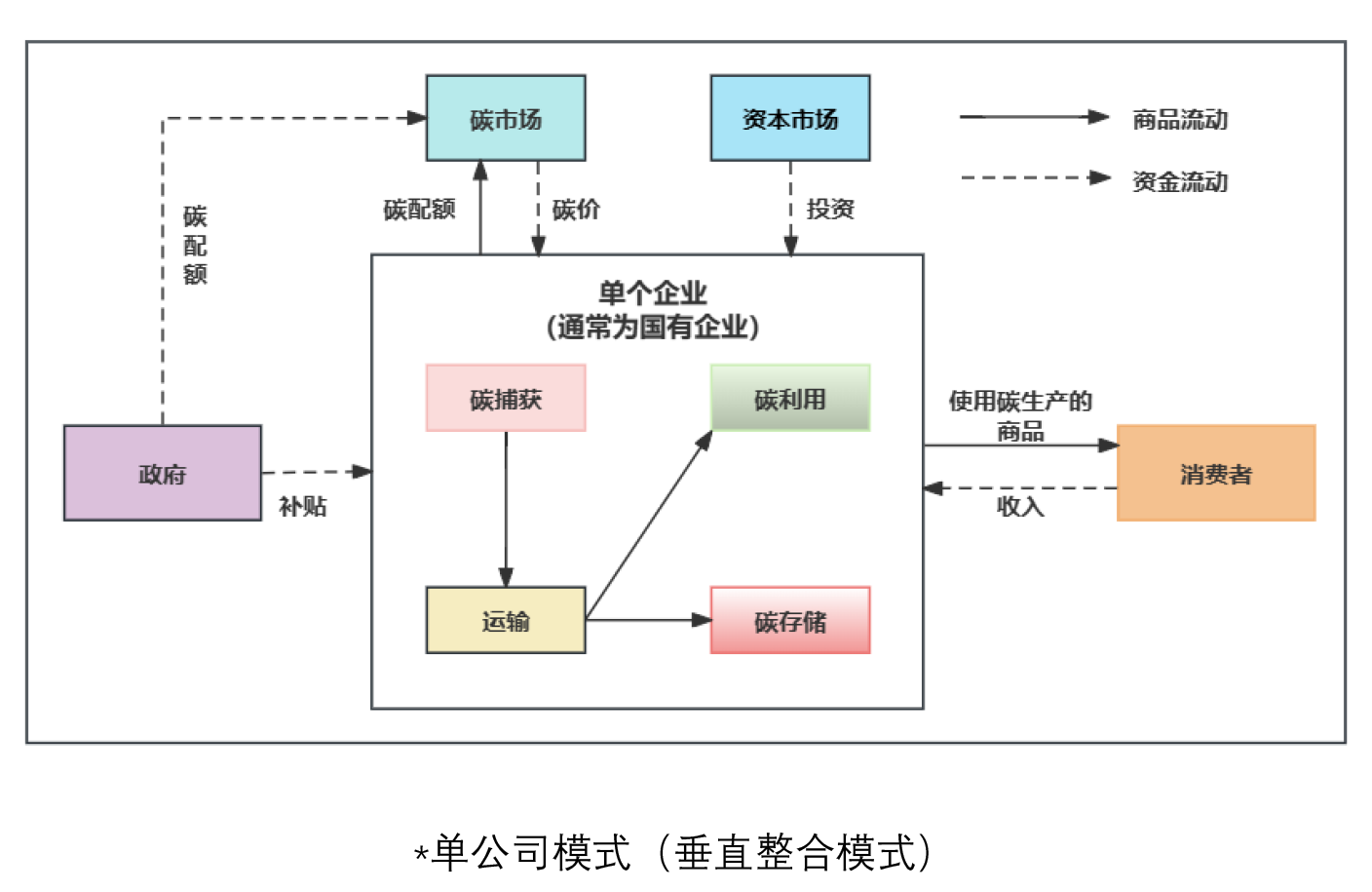

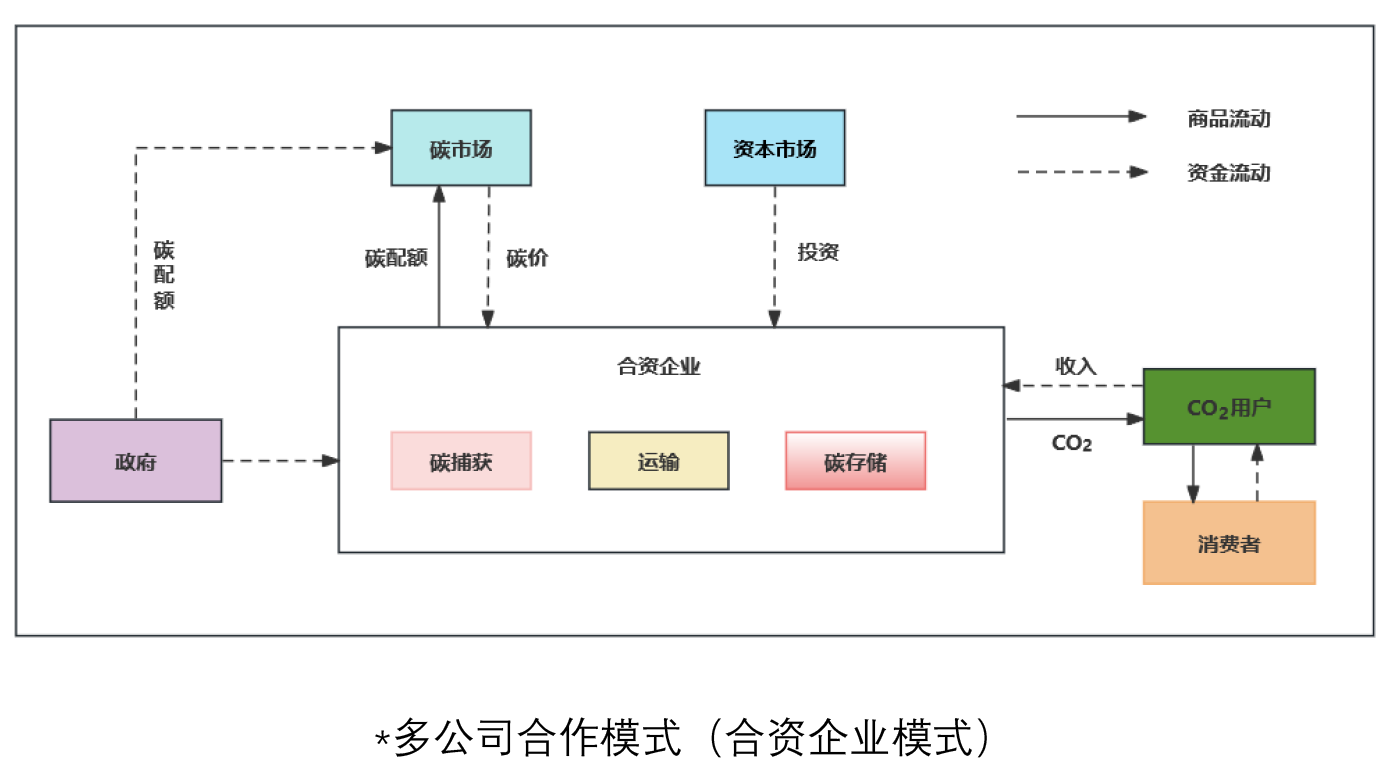

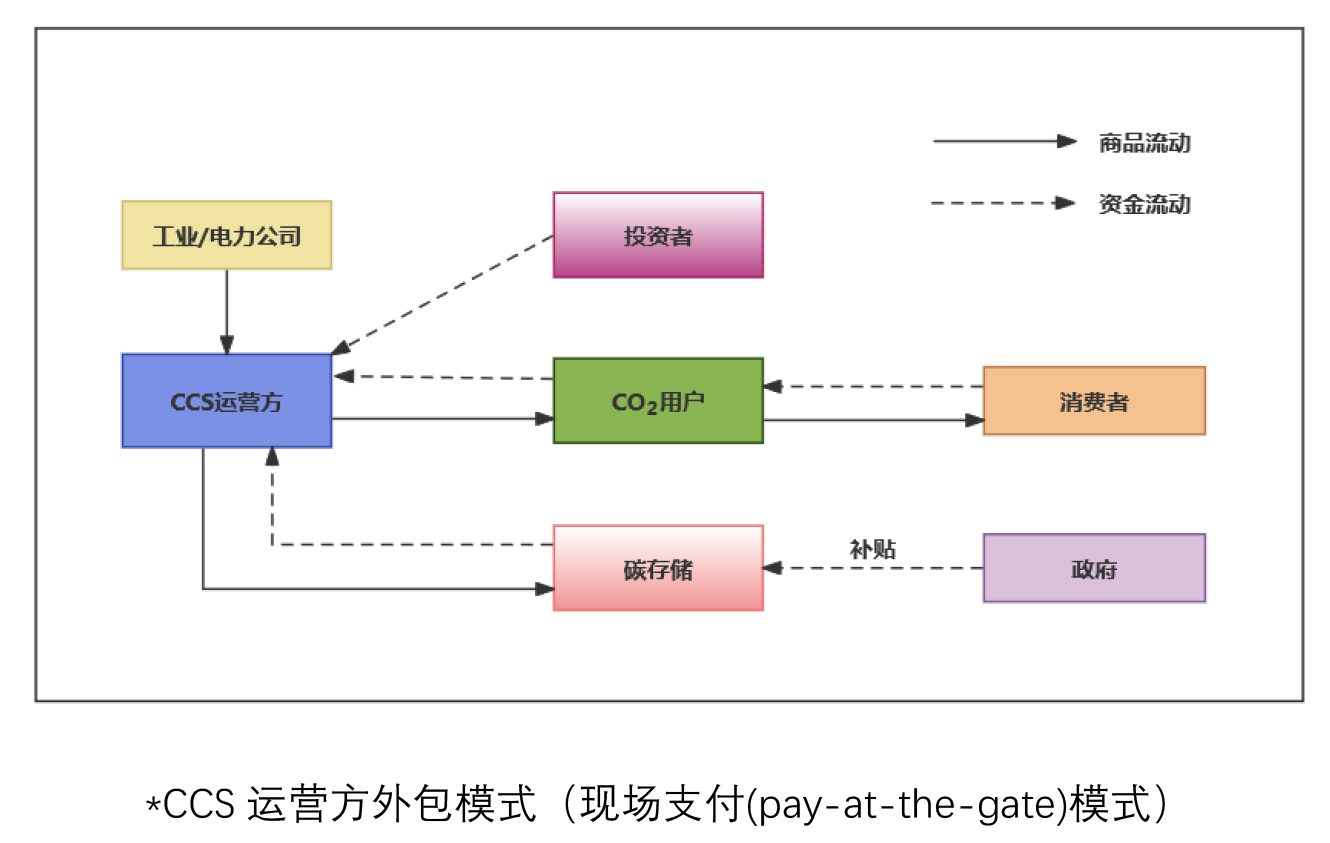

笔者根据国内外已开展的CCUS项目信息,总结目前在实践中主要存在三种CCUS商业模式[5]:(1)单公司模式(即垂直整合模式);(2)多公司合作模式(即合资企业模式);(3)CCS[6]运营方外包模式(即现场支付(pay-at-the-gate)模式),涉及各方间关系如下所示。

在单公司模式中,储存设施运营方为具备投资和管理整个CCUS链条所需资源的单个企业(通常为国有企业),其自身运营CO2的储存设施;在多公司模式中,通常由工业/电力公司、外部CO2用户和储运公司合作设立合资企业进行项目运营,由工业公司负责CO2捕获工作,由储运公司负责运输CO2至其拥有的储存设施,由CO2用户决定购买用于利用的CO2比例,剩余的CO2进行储存;在CCS运营方外包模式中,通常由工业/电力公司将CO2捕获之外的工作外包给具有高技术和工程能力的第三方CCS运营方,由其负责处理捕获后的CO2,并根据具体约定负责运输和储存。

尽管对于一个设计完备并且正常运行的储存设施来说,CO2的泄漏可能性很低,但未来可能发生的泄漏事故仍需被事先考虑。在CO2泄漏情况下可能产生环境影响和经济影响,环境影响主要是泄漏的CO2被释放入大气层或饮用水资源中带来的影响,经济影响主要是相关主体可能被要求承担高额的碳费用或者承担损害赔偿责任。

无论运营储存设施的是具有全CCUS链条资源的单个企业自身,还是由多方合作形成的合资公司,抑或是外包的第三方CCS运营方,均会面临项目关闭和CO2长期封存的情形。封存后对于CO2泄漏的潜在风险,仍需要进行长期的检测和确认。由于CCUS项目结束之后存在风险的时间必然长于企业的寿命(即运营方的存续期间),而监管机构是长期存在的,因而监管机构实际上是CCUS项目中长期责任的连带方[7],需要通过长期责任的设置和运营方共同对CCUS项目负责,一方面使得项目运营方审慎地开展项目,一方面增加公众和投资方对CCUS项目的信心,推进CCUS项目的发展。

基于上述原因,目前对于长期责任在国际实践中一般有三种处理方式[8]:

1. 通过协议约定将责任(可能同样涉及管理责任)转移到相关主管机构(或政府)。在该种情况下,运营方需要满足一系列严格的要求,以保证在转移责任至相关主管机构(或政府)后发生泄漏的可能性几乎可以忽略不计。

2. 长期责任仍然由运营方承担。该种情况下,运营方需要继续监控并且持续进行报告,以保证储存设施安全运行,尽管进行报告的频率可能会随时间不断变化。

3. 不明确规定长期责任由何方承担。在该种情况下,一般默认运营方仍继续承担储存设施的安全运行责任。在一些情况下,运营方可能是国家所有企业,因此通过约定将责任转移至相关主管机构(或政府)的问题可能不会在该种情况下出现。

一些可供参考借鉴的国际长期责任承担规定如下[9]:

在澳大利亚、挪威和英国,长期责任会转移至政府,尽管上述三个国家在转移责任的时点方面有不同的规定:

1. 在澳大利亚的西澳大利亚州,根据某具体项目的Barrow Island Act之规定,长期责任在CO2注入结束后的15年期结束后转移至政府,同时需要满足严苛的规定,政府必须在确认以下情况的前提下才可接受责任转移:(1)被注入相关区域的CO2目前及未来均可控;(2)永久储存CO2的风险已经被减小到实践中的最低限度;(3)相关CO2不会对公众健康或者环境构成威胁。除上述之外,运营方还必须向政府提交关于储存设施情况的详细信息、潜在CO2移动或泄漏的评估以及在泄漏事件发生时的风险处理计划。

2. 在挪威和英国,政府会在储存设施关闭之日起20年期届满后承担责任,同时运营方也需要向政府提供证据以证明储存的CO2会完全且永久被封存。在挪威和英国,财务要求也是责任转移中的重要一环,而澳大利亚则没有相应要求。比如在挪威,运营方必须承担至少覆盖30年期的持续进行监控的相关费用。

3. 在美国不同州的监管框架下,责任承担的规定也不同:(1)印第安纳州:针对特定项目所进行的立法允许储存设施运营方在项目完成并且完成井密封后将CO2储存设施的所有权和责任一同转移给政府;(2)路易斯安纳州和北达科他州:政府可在10年后承担责任,前提是需要运营方提供注入井封闭与项目已经完成的证明、自注入井密封之后维持完好的证明。值得注意的是,在路易斯安纳州,如果运营方不能证明CO2储存设施的完整性,政府仍然可以接管设施的所有权,但是不承担责任。路易斯安那州法律明确规定所有权的转移并不意味着责任的转移;(3)蒙大拿州:政府可在30年后承担责任,需要完成2个步骤。一是运营方需要证明15年内CO2未发生移动或泄漏,二是在上述步骤的基础上经过另一个15年的期间之后,责任可转移至政府;(4)内布拉斯加州:在出具项目完成的证明之后,储存设施的所有权和责任一同转移至政府名下。获取上述证明的要求和时间线目前并未被明确。

四、国内CCUS制度展望及借鉴

综上所述,虽然目前国际CCUS法律框架较为清晰,但不同国家之间的具体制度内容因地制宜,尚无统一的标准。针对我国来说,结合目前处在CCUS发展初期的现状,笔者认为可借鉴或参考的内容主要如下:

1. 初步构建起CCUS专属的法律框架。由于处在CCUS发展的初期,想在短期内搭建起整个法律框架并不现实,但可以通过框架性法律文件从制度上确立CCUS各环节的监管原则,高屋建瓴进行顶层设计,为后续进行具体制度搭建提供基础和引领。

2. 针对具体项目建设需要,出台针对试点地区或试点项目的临时性政策。结合目前CCUS项目监管实践较少,可能难以形成统一制度规则的现状,可以先在具体项目中颁布临时性法规或政策,因项目制宜,在积累不同项目的监管经验并获得正向反馈后,再行总结优化出台普适性法规政策。

3. 结合《民法典》物权编的规定,进一步丰富我国对于地下空间所有权的制度规范,同时斟酌考量地下空间使用权和矿权的交叉重叠问题,出台相关政策法规,以解决CCUS项目中涉及储存空间的权属分配问题,为潜在项目的合法开发打下制度基石。

4. 结合域外经验,考量政府与项目运营方对于长期责任的承担分配。如前所述,由于该问题的特殊性和长期性,可能成为CCUS项目投资开发的主要考量因素,建议在综合统筹规划投资方投资意愿、政府承接责任的可能性、项目对公共安全健康和环境的持续影响等方面合理规划长期责任的分配,配套制定责任转移的要求、程序以及手续,使得责任转移具备实践性和可行性,从而推动CCUS项目的长期可持续性开发建设。

[注]

[1] 参见赵震宇、姚舜、杨朔鹏、王小龙:“双碳目标下:中国CCUS发展现状、存在问题及建议",《环境科学》2023年2月第2期。

[2] 参见陈方淑:“碳捕获与碳储存研究综述及其法律问题评析",中国法学会能源法研究会,2011年。

[3] 参加彭峰:“碳捕捉与封存技术(CCS)利用监管法律问题研究",《政治与法律》2011年第11期。

[4] See IEA, Legal and Regulatory Frameworks for CCUS, July 2022.

[5] See Hasan Muslemani, Xi Liang, Katharina Kaesehage, Jerey Wilson, Business Models for Carbon Capture, Utilization and Storage Technologies in the Steel Sector: A Qualitative Multi-Method Study, Processes 2020, 8, 576.

[6] 即碳捕获与封存(Carbon Capture and Storage,“CCS")。

[7] 参见宋婧、杨晓亮:“国际CCS法律监管框架对中国的借鉴与启示",世界资源研究所,2016年12月。

[8] See IEA, Legal and Regulatory Frameworks for CCUS, July 2022.

[9] See IEA, Legal and Regulatory Frameworks for CCUS, July 2022.