香港劳动法系列之(一)入职篇:你是雇员么?

香港劳动法系列之(一)入职篇:你是雇员么?

系列序言

人才,无疑是推动社会进步与经济发展的核心动力。伟人曾经说过:存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。古今中外,无论企业还是国家,哪里能吸引人才,哪里能留住人才,哪里就能迎来繁荣发展。

“招商引才”是本届香港政府工作的重中之重。受益于“高才”“优才”“家办”“投资移民”等政策的落地,世界各地人才涌入香港职场。但随之而来的是一系列的困惑:如何获得合法的工作及收入?如何保障劳工合法权益?我的雇佣合同中,哪些可能是无效条款?遭遇不公正待遇,如何获得援助? ……

当经济下行不可避免,企业不得不作出裁员减薪的举措,可能会加剧劳资双方的紧张与对立。劳资双方如何以合情合理合法的方式体面告别,各自轻装上阵,迎接下一段人生旅程?

劳动法,既是私法,又是公法;既牵涉合同法、侵权法,更牵涉经济法、人权法;既影响个人与家庭的权益,也深远地影响全社会的稳定。我们特此推出系列文章,旨在综合性地介绍香港劳动法有关规定,并分享我们在第一线的观察,为来到香港的员工和企业提供可借鉴的经验与启示。

First thing first。讨论香港员工一系列法定权益之前,我们不妨先厘清香港法下“雇员”的概念。区分雇员与非雇员的法律界定至关重要,这种分类影响到个人的劳动权益、税务责任,以及企业的运营成本和合规风险。正确认识雇员与独立合同工的区别,不仅有助于保障劳动者的权益,也有助于企业合理规避法律风险。

雇员 vs 非雇员

雇员和独立合同工之间的区别在于他们与雇主的法律关系和合同形式。雇员通常是根据雇佣合同工作的,这意味着他们是公司的一部分,享有法定的雇佣保护。相反,独立合同工则是以个体经营者的身份自行经营业务,公司通常根据服务合同对其进行雇用。

用人单位可以根据业务需求自由选择聘用独立合同工或雇员。许多商业实体选择聘用独立合同工主要是因为这种安排在财务上更有利,特别是当工人的特定技能不是该商业实体持续需要的技能时。然而,雇主在采用这种人员配置时必须小心,确保各个安排在法律上的有效性,以及其与双方预期的一致性。

全球各地的法院,包括香港,通常都更倾向于让处于不明确雇佣关系中的工人被分类为雇员,从而受到法定的雇佣保护。因此,打算雇用独立合同工的雇主必须确保其实质上是自营职业。如果实际情况与雇主的初衷不符,法院可能会裁定这名工人实际上是雇员而非独立合同工,结果是这名工人有权获得同等于正式雇员的所有福利。

在香港,如何区分雇员(employee)与独立合同工或自雇人士(independent contractor or self-employed person),法律没有设定单一的评判标准,须要考虑所有相关的因素,而某个因素该占多大的比重也没有一成不变的定律。常见的重要因素包括:

• 对工作程序、时间及工作方式等安排的控制权

• 工作时所需器材、工具及物料的拥有与提供

• 是否自行经营业务并负上投资及管理责任

• 是否合理地被视作雇主机构的成员

• 是否有权自行雇用帮工协助工作

• 对业务财政风险的承担 (盈利或亏本的风险)

• 保险及税务的责任

• 行业或专业的传统结构及惯例

• 法院认为相关的其他因素

权利义务方面的区别

雇员通过雇佣合同与雇主建立关系,享有由立法和普通法规定的多种保护和权利。例如,《雇佣条例》和《雇员补偿条例》等法律仅适用于雇员,这些法律规定雇主必须保障雇员的安全、健康并在公司清盘或破产时保障其优先权。此外,根据《强制性公积金计划条例》,雇主还必须让雇员参与公积金计划,并且雇主将承担一定的供款义务。

在普通法下,雇佣合同中隐含了一系列其他义务,如提供安全的工作条件,这是雇主不可推卸的责任。同时,雇员也承担着一些义务,这些义务既包括普通法下的隐含义务,也包括法规中规定的义务。

相对于雇员,独立合同工则处于不同的法律地位。根据服务合同工作的独立合同工,通常不享有为雇员设立的法定福利和保护。他们主要负责自己的安全、保险、公积金和税款,以及收取应得的工作报酬。尽管如此,雇用独立合同工的商业实体依然需要履行服务合同中规定的义务,并且普通法中的疏忽合理注意义务和占用者责任也同样适用。主承包商可能对现场的非雇员(包括独立合同工)负有法定义务,但这些义务通常限于普通过失法所规定的范围。

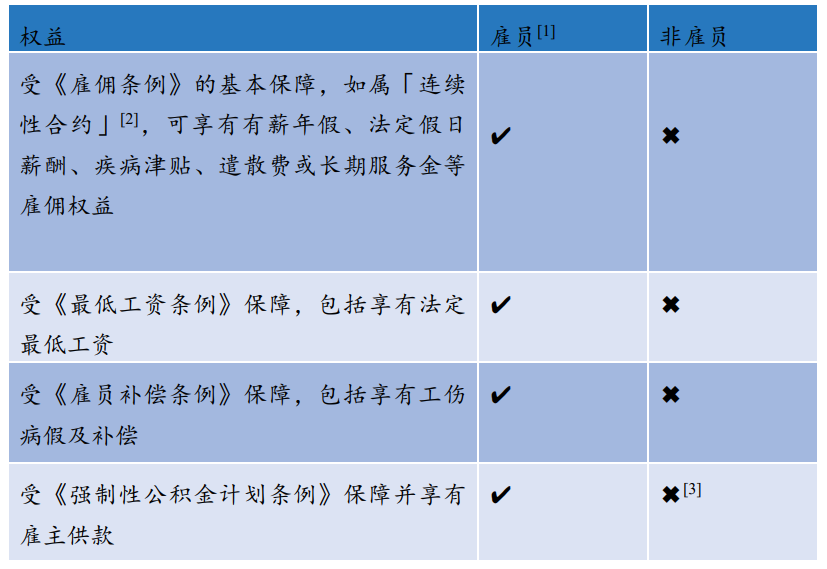

在具体权益方面,雇员与非雇员存在如下区别(非穷尽):

点击可查看大图

关于雇员的具体权益,我们会在本系列的后续文章中进行详细介绍。

书面合同的约定

在处理雇佣关系与独立承包商之间的界定时,书面合同中的明确指定具有重要的法律意义。正如所有合同一样,建立关系时双方的意图极为重要,并通常会受到法院的重视。如果存在书面合同,合同中的条款将被解释,以帮助判断是否存在雇佣关系。这些合同往往会明确指出是否存在雇佣关系,或使用如“承包商”等暗示性术语。

在香港的工作环境中,这种明确指定是一个有争议的问题。一些无良雇主可能会采取“贴标签”的做法来逃避雇佣相关法律项下的义务。工人可能因为急需工作或被更高报酬的诱惑所吸引,而愿意签订将其身份指定为自营职业者的协议。然而,仅仅在合同中明确指定或使用暗示性条款,并不能决定是否存在雇佣关系。当事人自己的看法,甚至他们对这种关系的同意,仅是判断关系过程中的一个因素。

法院在审查雇佣安排时,会超越合同的字面意义,探究其实质内容及实践中的操作方式,以及工人实际上在关系中所做的工作。即使工人在签署协议时明显愿意接受自营职业的条款,协议中明确的指定也仅是法院决定中的一个因素,而且可能是一个次要因素。否则,雇主可能通过在合同中插入自营职业的相关约定来完全规避几乎所有雇佣相关法律的适用。

不过,虽然当事人选择的标签不能改变他们的真实关系,但他们的意图表达仍然与合同性质具有相关性。

小结

在香港,区分雇员与非雇员的问题不仅是劳动市场的常见议题,也是一个复杂的多维度法律问题。这一区分关系到税务、社会保障、劳动权利和责任等多个方面,对企业和工作人员都有重大影响。雇员享有更多法律保护,如最低工资和假期等,而非雇员则需自行处理税务和社会保障方面的事宜,享有更大的工作灵活性。无论对雇员还是非雇员而言,合同的适当签订与执行都至关重要,当事人在合同文本和执行的过程中需明确权利义务且符合《雇佣条例》等法律规定,以避免法律风险。企业和工作者都应寻求法律意见,了解基本的法律框架,合理处理雇佣关系,谨慎签订雇佣合同,以确保合法权益得到保护和尊重,维护公平和合法的工作环境。

[注]

[1] 就个别条例的适用范围,受制于该条例的具体规定。

[2] 雇员如连续受雇于同一雇主 4 星期或以上,且每星期最少工作 18 小时,他的雇佣合约便属「连续性合约」。

[3] 独立合同工或自雇人士须自行参加强积金计划并作出供款。