夜阑卧听风吹雨——知识产权恶意诉讼问题探析(一):“恶意”从何来?

夜阑卧听风吹雨——知识产权恶意诉讼问题探析(一):“恶意”从何来?

引言

近年来,随着社会各界知识产权保护意识的增强,我国知识产权领域诉讼的数量出现了快速增长。在与知识产权相关的诉讼中,有一种特殊的类型,它提起的权利基础并非某一具体的知识产权类型本身,而是基于对方在另一件“恶意”提起的知识产权诉讼中造成损害的事实。此种诉讼被称为“知识产权恶意诉讼”。

相较于知识产权领域诉讼的井喷增长趋势,知识产权恶意诉讼的案件数量并不十分引人瞩目;然而,从案件性质上来看,知识产权恶意诉讼占据了一个较为特殊的地位,与其他类型的知识产权诉讼之间存在特殊关联,再加之近年来时常有拟上市企业在IPO过程中饱受“专利狙击”等知识产权诉讼的困扰,因此知识产权恶意诉讼这一概念也愈发吸引人们关注。本专题将从现状分析、认定标准、法律责任三个层面对知识产权恶意诉讼进行解读分析,以期从较为全面的视角向读者展现该类案件的特点。本文将首先介绍知识产权恶意诉讼的现状,从概念厘清、司法数据、关注焦点问题三个方面展开。

一、知识产权恶意诉讼的概念与规范

“恶意诉讼”的概念最早来自于英美法系,作为侵权行为的一种类型,为侵权法所规制。在我国的立法体系中尚没有对恶意诉讼概念的直接规定,然而在司法实践的多个判决中,法院观点较为一致地将“恶意诉讼”纠纷定义为:当事人在明知其无合法理由的情况下,为了获取不正当利益、损害他人合法权益或破坏他人竞争优势,恶意提起在事实或法律上没有依据的诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的纠纷。可见,在我国的法律体系中,恶意诉讼同样被认为是一种实体法上的侵权行为。其中,知识产权恶意诉讼又是恶意诉讼中最为典型的一类。

我国司法界最早关注到知识产权恶意诉讼是在2004年发布的《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》[1]中。在司法实践中,最早处理的关于恶意提起知识产权诉讼导致损害责任的案件是2006年南京市中级人民法院判决的袁某诉通发厂案[2]。在该案中,袁某起诉通发厂专利权侵权,但是法院经审理认定涉案专利的技术方案早已被国家标准公开而不符合专利授权的新颖性要求,在驳回原告袁某诉讼请求的同时对被告通发厂所提起的反诉赔偿请求予以确认,首次作出了对于知识产权恶意诉讼致人损害的赔偿判决。

从法律依据来看,我国尚没有直接对于知识产权恶意诉讼进行规制的法条,相关法条仅有原则性的规定,体现在《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条的“诚实信用原则”,《中华人民共和国民法典》第一百三十二条的“禁止权利滥用原则”中。在知识产权法领域中,《中华人民共和国专利法》(以下称“《专利法》”)第四十七条也规定了在专利被无效后,对于此前已经履行专利侵权纠纷处理决定,“因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”。但是对于该条中“恶意”“损失”“赔偿”等概念的具体含义,以及与恶意诉讼案件的关联,从法条本身来看并未十分明确。此外,在《中华人民共和国商标法》中,也对恶意诉讼的后果作出了规定,即第六十八条所规定的“对恶意提起商标诉讼的,由人民法院依法给予处罚”,但是根据该条款的规定,其并不涉及侵权行为的民事损害赔偿责任,而是以司法处罚的形式予以规制,即将恶意诉讼行为作为程序法中的规制对象,并非侧重于因恶意诉讼遭受损害的当事人救济途径,以“惩戒”而非“填平”为目的。

在《专利法》第三次修改的过程中,国家知识产权局曾在征求意见稿第五十七条建议规定:“专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或者现有设计,恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的,被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失。”该条规定意图在专利领域法规中直接引入对恶意诉讼的规制条款,然而最终并未在正式立法中保留。

在司法领域的相关规定则更为直接地体现出了对知识产权恶意诉讼的规制。2011年最高人民法院在修改《民事案件案由规定》时,在“知识产权权属、侵权纠纷”二级案由项下所新增的“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”三级案由,自此明确地将知识产权恶意诉讼作为一种侵权行为进行规制,体现出司法中强化知识产权恶意诉讼规制的倾向。

除上述规定外,近年来,在最高人民法院的政策性文件中,也体现出了打击知识产权恶意诉讼的司法导向。《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》(法发〔2020〕11号)中提出“妥善审理因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷,依法支持包括律师费等合理支出在内的损害赔偿请求”;《最高人民法院关于加强新时代知识产权审判工作为知识产权强国建设提供有力司法服务和保障的意见》(法发〔2021〕29号)中提出“加大对于知识产权虚假诉讼、恶意诉讼等行为的规制力度,完善防止滥用知识产权制度……依法支持知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支”。此外,最高人民检察院也在2022年印发了《全国检察机关开展依法惩治知识产权恶意诉讼专项监督工作实施方案》,开展为期一年半的依法惩治知识产权恶意诉讼专项监督工作。可见,随着知识产权领域诉讼数量的增长,“鱼龙混杂”的恶意诉讼也体现出盛行的趋势,无论是以民事赔偿的方式还是行政处罚等方式,对于知识产权恶意诉讼的打击力度都在逐渐加大。本专题的讨论主要聚焦于法院司法层面对知识产权恶意诉讼的认定以及赔偿制度的适用,也就是基于对当事人损害进行救济的路径;具体而言,对应于“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由下的司法实践概况。

二、知识产权恶意诉讼的司法数据

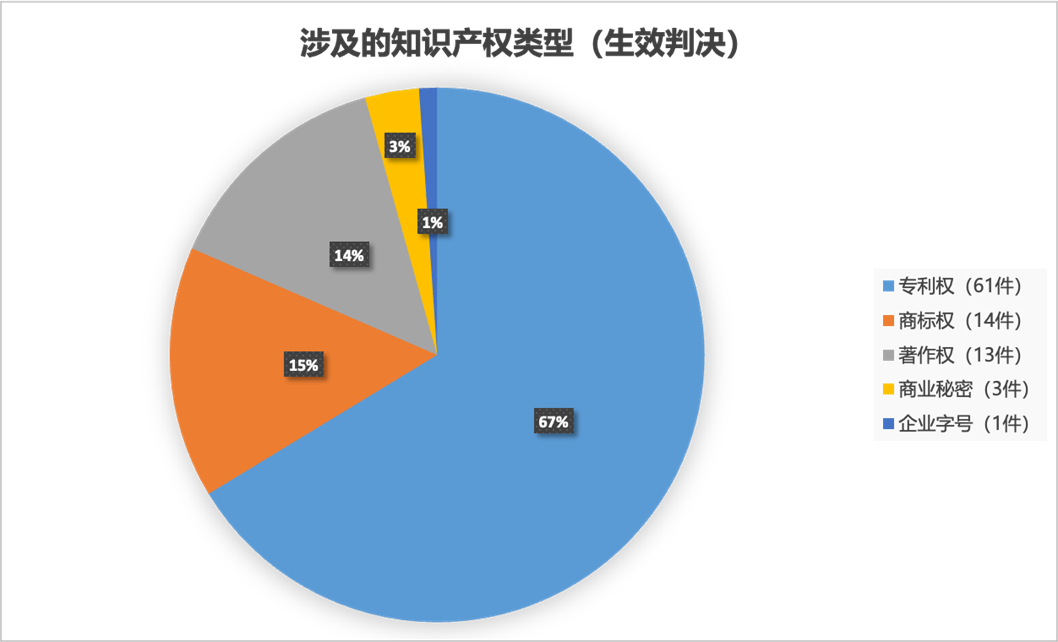

2024年12月,我们以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为案由,在威科先行法律数据库上进行检索,对一审、二审的相同案件以及系列案件进行合并后,检索出92份生效判决书。

点击可查看大图

在上述92份生效判决中,涉及知识产权类型为专利的案件有61件,其中的外观设计专利33件、实用新型专利15件、发明专利13件;而涉及商标权的案件为14件、著作权案件13件,商业秘密3件、企业字号1件。从知识产权类型的统计数据上看,知识产权恶意诉讼主要以技术性较强的专利为主。从这一趋势中也可看出,即使在所有知识产权类型中,技术性相对较低的商标权、著作权更容易出现“批量维权”的现象,但是这些批量维权的事件不一定发展成为诉讼,因而也不会成为“知识产权恶意诉讼”案由下司法规制的对象;与之相对地,由于专利案件通常诉讼标的额更高、往往涉及企业的核心知识产权,不同于“以量取胜”的商标权和著作权纠纷,企业间的“专利战”通常旷日持久,从而有更多可能产生恶意诉讼的事件。

点击可查看大图

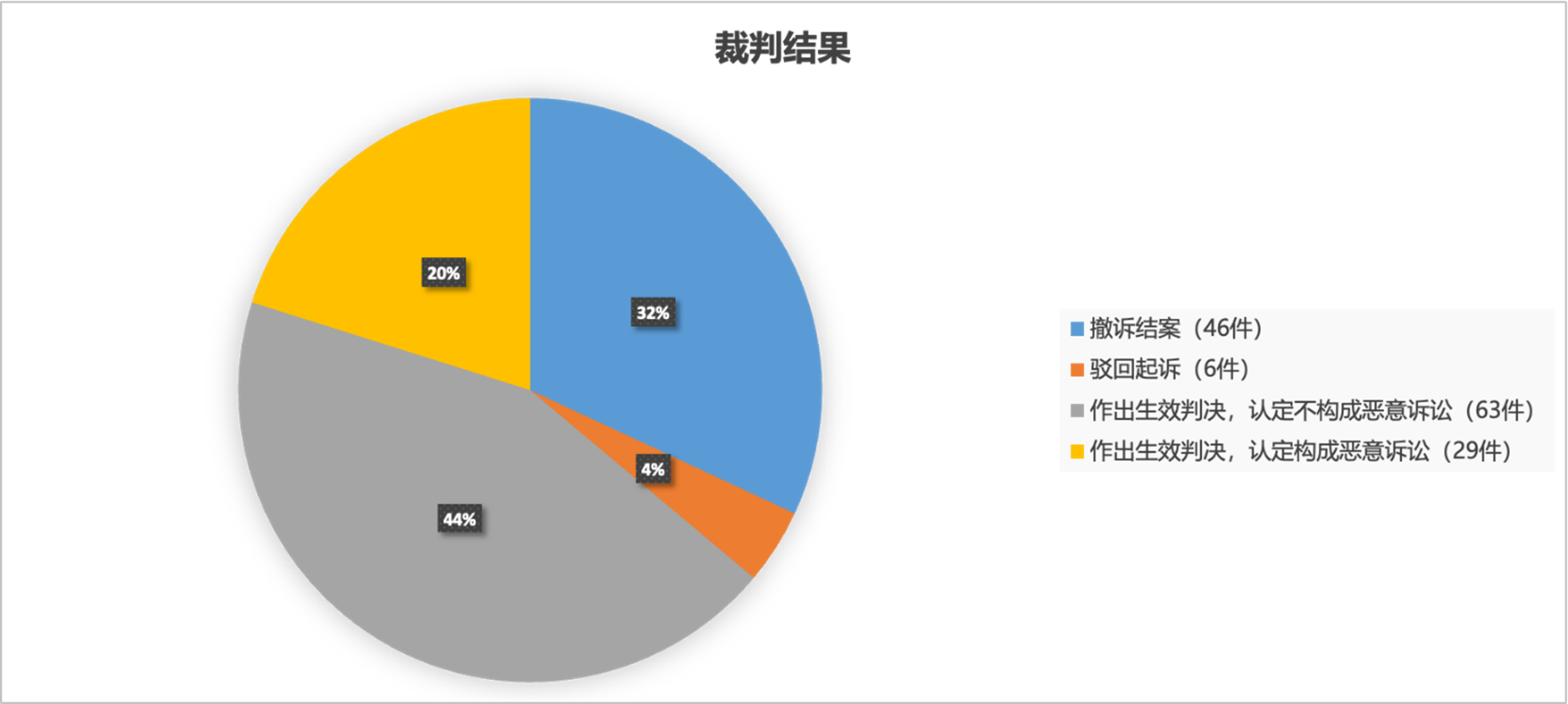

统计判决书、裁定书的总体情况来看,除了以判决结案的92起案件,还有46份以撤诉结案的裁定书以及驳回起诉的6份裁定书。而在92份生效判决书中,只有29份认定构成恶意诉讼,而63份则认定不构成恶意诉讼。从这一比例来看,司法实践中对于“恶意诉讼”的认定仍是持有较为谨慎的态度的。

点击可查看大图

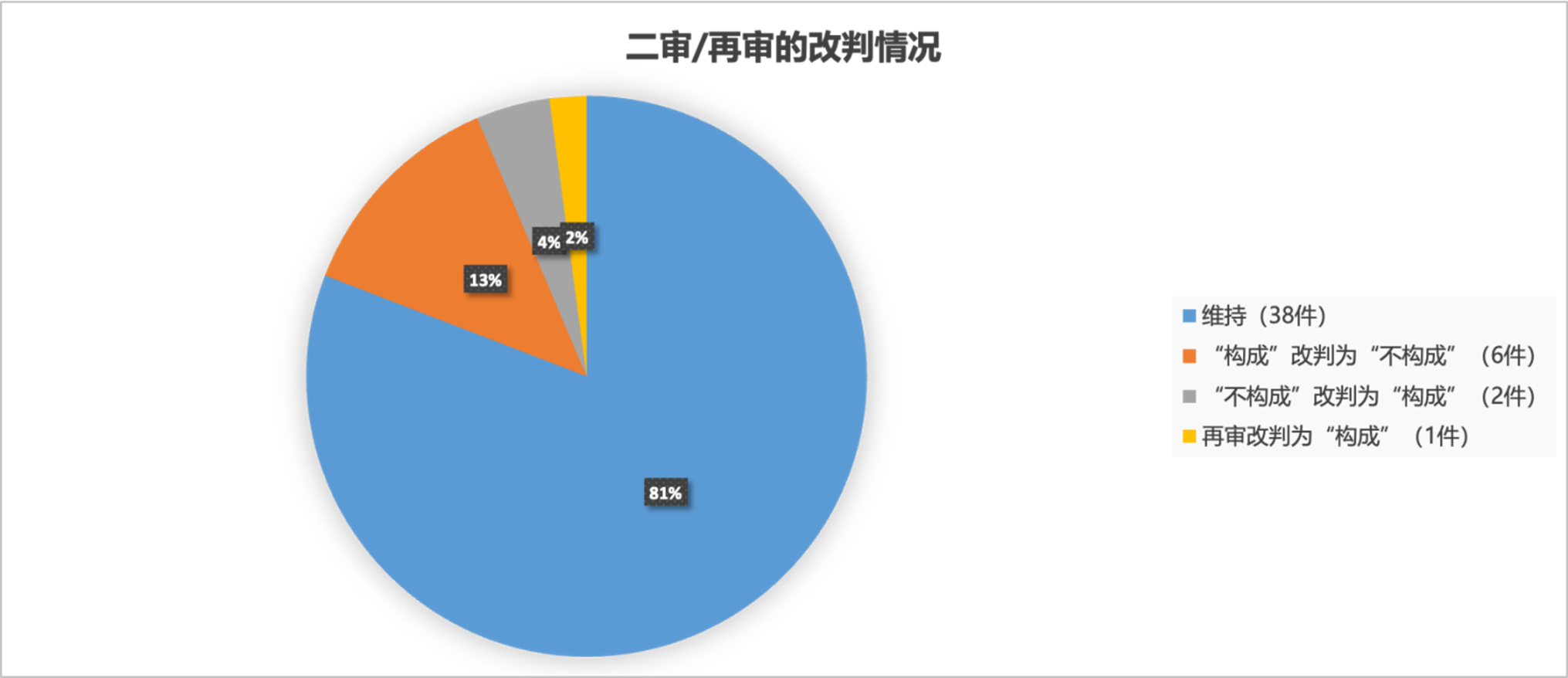

司法的谨慎态度还体现在对于恶意诉讼认定的低改判率。在统计的二审/再审共47份判决中,维持一审判决的案件有38件,改判的有9件,而其中由“不构成恶意诉讼”改判为“构成恶意诉讼”的仅有3件,并且其中1件还是最高人民法院再审改判的案例。尽管数据相对较为有限,但也能体现出在司法实践中更倾向于将“构成”的认定纠正为“不构成”,而非反之。这一点更加能够体现出司法认定恶意诉讼时保有审慎态度,并不会轻易地改判出“构成恶意”的认定,而是在通常倾向于维持判决的基础上、作出减少“构成恶意”认定的改判。

从上述司法判决的数据统计来看,相对于知识产权案件总体的庞大数目,知识产权恶意诉讼案件的数量是十分微小的。然而,数量上的微小并不代表案件的价值与意义不能得到彰显。由于知识产权恶意诉讼案件是对于知识产权制度利用行为本身的规制,了解这类案件的来龙去脉、个中细节是至关重要的。

三、知识产权恶意诉讼与企业之间的“商战”

从恶意诉讼的性质来看,事实上不仅在知识产权领域,其他的民事诉讼中也有可能出现恶意诉讼的情况。然而,司法中目前仅特别地将“知识产权恶意诉讼”作为案由进行规制;究其原因,笔者分析如下:

第一,知识产权与传统的物权不同,其权利的内容和保护范围通常需要在法律规定的程序中进行确立,而经过相关程序被授予的权利又存在被无效、撤销的可能性。对于部分技术性不强的知识产权如商标权、著作权等类型,其在授权过程中往往仅会经过形式层面上的审查,而不会深入考察权利是否在实质上存在瑕疵。此种在授权层面相对较为宽松的审查就使得一些知识产权权利基础的取得本身就存在恶意情形,如商标领域中就容易出现“不以使用为目的恶意抢注商标”的现象,对于这类恶意注册取得的商标,属于明显不能成立的权利基础,若用于提起侵权诉讼乃至“批量维权”,则会大大扰乱市场的正常秩序。

在国家市场监督管理总局《规范商标申请注册行为若干规定》第三条中就列举了五类非正常申请商标注册的行为,其中包括了不以使用为目的恶意申请商标注册、复制他人驰名商标、抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标、以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册等行为。在国家知识产权局《规范申请专利行为的规定》第三条中也列举了七类非正常申请专利的行为,其中包括了重复提交明显相同的申请、编造技术效果或者抄袭现有技术或现有设计、将计算机技术生成的内容提交申请、明显不符合技术或设计常理的申请、无实际研发活动提交多件申请、恶意分散提出同一单位或个人的多件申请、不正当地变更申请人或转让申请权等行为。此外,在著作权领域也会存在不正当获取权利用于“恶意维权”的情况,如2019年视觉中国网站在由科学机构发布的全球首个黑洞照片上印上自己的版权水印,带来公众对于图片著作权滥诉问题的关注与热议。[3]

第二,知识产权诉讼中常常会伴随着的保全措施使得此类恶意诉讼造成的危害后果尤为突出。从知识产权本身的价值来看,不同于有形的动产或不动产,侵犯一项知识产权所对应的损害赔偿数额通常无法直接明确,其往往涉及到商业上的复杂计算,因而纠纷标的额实际上在案件的早期阶段是难以完全确定的,而基于损害赔偿的初期估算数额来提起财产保全,则有可能对被告造成较大的影响;尤其是在侵权行为是否发生尚未得到认定的情况下,查封冻结被告的大量财产,容易对其生产经营造成重大影响。并且,知识产权诉讼中还存在特殊的行为保全措施,能够在诉中乃至诉前由法院责令被告停止涉嫌侵权的行为,通常也就意味着被告不能进行相应的商业活动,因而可能会大大破坏被告的生产经营秩序,对其造成严重不利影响。知识产权诉讼涉及到的保全措施通常威力巨大,以至于有可能被滥用作为“商战”的武器。由于容易造成较大损失,司法中同样对保全错误造成的损害另外规定了相应的案由;[4]因此,在这一方面,知识产权恶意诉讼的案由也常常会和保全损害相关的案由产生重叠之处。

第三,知识产权作为一种无形财产,同时又关系到企业生产经营的方方面面,可以较为容易地作为突破口向同一行业领域内的竞争对手发起进攻,将对方拖入诉讼的泥潭中。此种情形,从近年来愈演愈烈的对于拟上市企业进行开展“专利狙击”的风潮中也可看出。在2019年至2020年间,当时拟进行科创板IPO的苏州敏某微电子科技股份有限公司(以下称“敏某公司”)就遭遇了其竞争对手歌某股份有限公司先后提起多次专利侵权、专利无效、专利权权属纠纷的一系列诉讼,并造成敏某公司原定的上市审议被推迟;尽管敏某公司最终成功过会,并且双方最终也达成了和解,但这一系列纠纷仍然成为了极有代表性的专利狙击事件。之后的数年间,大量的科创型企业在上市前基本都会遭遇竞争对手的专利狙击,此种情况甚至几乎成为行业内的常规操作。综上可见,由于知识产权诉讼存在被滥用作为“商战”武器的可能性,因而确立规制“知识产权恶意诉讼”的制度,用以给予被诉侵权方一种特殊的反击手段,是制衡知识产权纠纷中可能出现双方利益不平衡现象的一个重要方式。

事实上,除了知识产权恶意诉讼之外,以谋取不正当利益并打击竞争对手而滥用知识产权制度的行为还有很多类型,其中包括在平台发起恶意投诉致使商品下架、恶意发送侵权警告滋扰索赔、恶意申请注册权利等行为。为了保障知识产权保护事业健康发展,有效利用知识产权保护制度以激发创新活力、促进高质量发展、维护公平竞争秩序,对各种恶意利用知识产权制度的行为予以打击和规制是十分有必要的。

四、结语

知识产权恶意诉讼作为一种近期愈发受到关注的法律现象,虽然直接与其相关的案件数量不多,但它对市场竞争秩序和企业合法权益的影响不容忽视。在司法实践中,法院对恶意诉讼的认定保持谨慎态度,体现了法律对权利保护的严格性和公正性;随着知识产权保护意识的增强和相关法律法规的不断完善,打击知识产权恶意诉讼的力度也在逐步加大。随着司法经验的积累和法律制度的健全,对于知识产权恶意诉讼的规制将会进一步在知识产权制度领域发挥重要作用,为创新活力的激发和高质量发展提供坚实的法律保障。

[注]

[1] 参见《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》,载中国法学网2004年3月18日,http://iolaw.cssn.cn/lltt/200404/t20040412_4589815.shtml。

[2] 参见江苏省南京市中级人民法院(2003)宁民三初字第188号民事判决书。

[3] 参见《黑洞照片引出视觉中国版权争议|国家版权局发布公告称把图片版权保护纳入专项行动》,载微信公众号“中国摄影报”,2019年4月18日。

[4] 即“因申请财产保全损害责任纠纷”“因申请行为保全损害责任纠纷”以及“因申请证据保全损害责任纠纷”。