中国民事信托法律制度与司法案例浅析(二)

中国民事信托法律制度与司法案例浅析(二)

上期回顾

本文(一)讨论了中国民事信托法律制度,涵盖民事信托的设立、民事信托财产、委托人、受托人、受益人、监察人及信托变更与终止等法律规定,全面剖析各主体权利义务与信托运作规范。

二、中国民事信托司法案例

基于笔者团队近年参与的大量民事信托专项法律服务与实务研究,我国民事信托呈现“实务繁荣与司法沉寂”的独特现象。究其原因,一是因为我国信托制度发展呈现“商事先行、民事后发”的轨迹,现阶段代际财富转移矛盾尚未进入集中爆发期,参照美国家族信托诉讼周期规律,预计2030年后将迎来民事信托纠纷的显性化阶段;二是民事信托通过动态分配条款设计、监察人制衡机制、家族治理配套三重机制形成争议预防体系,使其诉讼转化率远低于遗嘱继承;三是民事信托免于商事信托的强制登记要求与家族内部协同机制,形成"合规隐匿"效果;四是通过民事信托文件定制化、服务机构协同化与监察人专业化的特征,使得民事信托存续稳定性一直处于高位。

为系统解析我国司法机关对民事信托的审查标准与价值取向,解构民事信托的规范效力与实践功能,现遴选具有重要示范意义的民事信托司法裁判实例,涵盖民事信托财产独立性与受益权继承、集合股权民事信托效力认定、遗嘱民事信托推定等典型争议类型。通过实证分析裁判文书中的说理逻辑与规则创设,深度呈现民事信托在家族资产规划中的多维实践样态,供实务界参考研析。

1、烟台股权民事信托受益权继承案

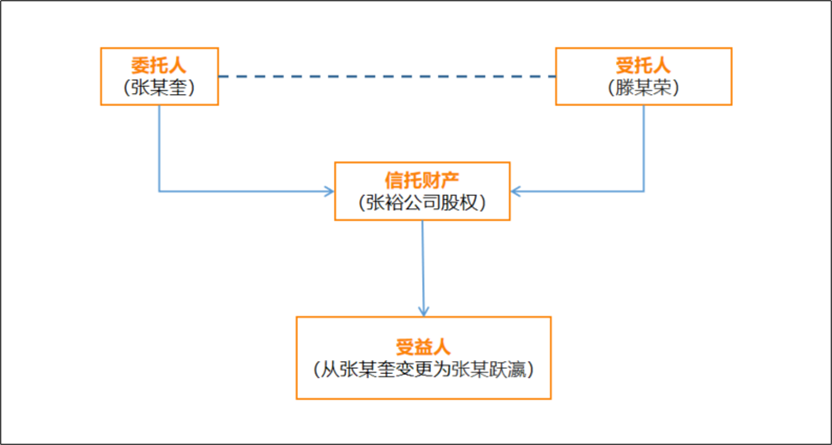

本案是法定继承纠纷,案件中所涉股权民事信托财产的继承问题,2004年10月26日,被继承人张某奎生前为了投资张裕公司股权,委托自然人滕某荣担任信托受托人,签署《资金信托合同》设立民事信托,出资购买了张裕公司股权,信托受益人为张某奎本人。张某奎在去世前立下遗嘱,确定在其去世后“每年的收益及衍生利益全部由被告张某瀛继承”,信托受托人据此出具“受益人变更确认书”,将受益人变更为与前妻所生子张某瀛。其他法定继承人认为:张某奎所立遗嘱仅处分了股权收益,去世时并没有对股权作出处理,应对股权进行法定继承。

上述股权民事信托早在2004年就已在具体资产管理中得到应用,可见民事信托远比我们想象中更加进步。该股权信托涉及《中华人民共和国信托法》第二十四条关于受托人应当是具有完全民事行为能力的自然人;第十五条关于委托人死亡,委托人不是唯一受益人的,信托存续,信托财产不作为其遗产;第四十八条关于受益人的信托受益权可以依法转让和继承等条款的合理运用,经过一审、二审与再审,均驳回了其他法定继承人的诉讼请求,特别是再审裁定,采用整体解释原则,认定遗嘱中"收益及衍生利益"的表述应解释为包含股权受益权的整体性处分。结合信托文件关于"受益权包含本金及收益"的约定,否定了原告方对遗嘱的限缩解释主张。本案通过司法裁判确立了民事信托在非商事领域的适用空间,清晰界定信托财产独立于委托人遗产的法律地位,为家族财富传承提供可靠路径,并通过阐释信托架构中"所有权、受益权相分离"的特性,推动社会公众正确认知信托制度。

法院:山东省烟台市芝罘区人民法院、山东省烟台市中级人民法院

案号:(2011)芝民社一初字第200号、(2012)烟民四终字第1385号、(2013)烟民申字第235号

基本案情:详见图一

图一

民事信托架构:详见图二

图二

裁判要旨:2004年10月26日张某奎作为委托人与作为受托人的滕某荣签订了《资金信托合同》、2008年6月30日又签订了《资金信托合同》补充协议。从上述两份合同约定的内容看,是依据《中华人民共和国信托法》和《中华人民共和国合同法》签订的,委托人张某奎的委托资金53049元作为信托资金属于《中华人民共和国信托法》的调整范围,该53049元应认定为信托财产。《资金信托合同》第三条3.2约定,委托人指定委托人本身为本信托合同的唯一受益人。又根据合同第三条3.4的约定,在本合同项下的信托有效期间,委托人在征得受益人同意后可以变更受益人。《中华人民共和国信托法》第十五条规定“信托财产与委托人未设立信托的其他财产相区别。设立信托后,委托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产时,委托人是唯一受益人的,信托终止,信托财产作为其遗产或者清算财产;委托人不是唯一受益人的,信托存续,信托财产不作为其遗产或者清算财产;但作为共同受益人的委托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产时,其信托受益权作为其遗产或者清算财产。”因本合同的委托人和受益人同为张某奎,其于2010年3月28日以遗嘱的形式将本合同项下的受益人变更为张某瀛,2010年12月9日,受托人滕某荣出具了“受益人变更确认书”,将受益人变更为张某瀛。因此,张某奎已不再是上述信托合同的唯一受益人,信托存续,该53049元的信托财产不应作为张某奎的遗产进行分割。张某祥、沈某玉要求分割的请求不应支持。

裁判结果:民事信托合法有效,信托财产不属于遗产,驳回原告张某祥、沈某玉的诉讼请求,由被继承人长子张某瀛作为信托受益人享有信托受益权。

2、银川集合股权民事信托单方解除案

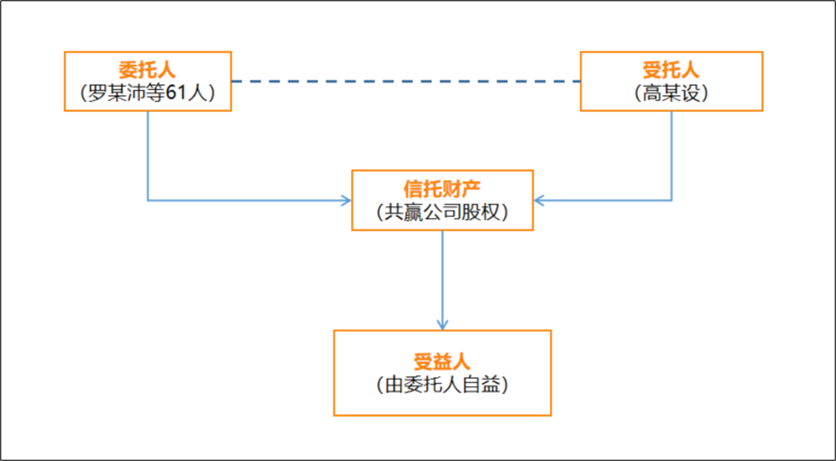

本案是股权民事信托纠纷,而且是一个集合股权民事信托纠纷。2005年7月26日,由宁夏建材集团有限责任公司参加改制的职工出资设立共赢公司;2007年9月28日,罗某沛等61名自然人(委托方)与高某设(受托方)签订《信托持股协议》,信托财产为共赢公司股权,信托目的是为了规范委托人所取得共赢公司的股权管理,完善该公司法人治理结构,推进股东行使股权的决策科学化、减少因股权管理不善而产生的投资风险。本信托为自益信托,受益人与委托人是同一人。2013年5月,宁夏国投公司受让共赢公司绝大部分股权,成为共赢公司控股股东。《信托持股协议》中61名委托人中除罗某沛的信托股权外,其余委托人(包括受托人高某和自己)都将其持有共赢公司的股权转让给了宁夏国投公司。因共赢公司以经营出现亏损为由,2013年与2014年均未分配利润。罗某沛认为共赢公司客观情况发生了重大变化,高某设也不是公司的股东,不准罗某沛查询公司运营状况及财务状况的行为,侵害了罗某沛的合法权益,继续履行《信托持股协议》不能实现签订协议时的信托目的,故要求解除。

本案经过宁夏银川市西夏区人民法院一审,宁夏银川市中级人民法院二审,均确认了集合股权民事信托的有效性,只是对具体概念的理解出现差异,最终二审法院以61名委托人为一个整体,因其中60名委托人已经退出,信托股权发生了变更,符合《信托持股协议》约定的解除条件,判决同意解除罗某沛与高某设之间签订的《信托持股协议》。本案验证了民事信托在非资金类资产、集合型架构中的应用可行性,为员工持股计划等特殊股权安排提供合规路径。值得关注的是,该信托存续逾十年仍保持运作稳定,最终因客观环境重大变化经司法程序有序退出,充分展现民事信托制度在长期资产管理中的独特优势。

法院:宁夏银川市西夏区人民法院、宁夏银川市中级人民法院

案号:(2015)夏民初字第2861号、(2016)宁01民终1435号

基本案情:详见图三

图三

民事信托架构:详见图四

图四

裁判要旨:一审法院认为:原告等61名自然人于2007年9月28日与被告签订一份《信托持股协议》,将其持有的共赢公司股权信托给被告进行管理。该协议约定的内容符合《中华人民共和国信托法》的相关规定,不违反法律及行政法规的相关规定,应属有效股权信托。

二审法院认为:本案争议的焦点在于委托人的股权是否发生了变更,是否达到了解除《信托持股协议》的条件。本案中,《信托持股协议》上载明:"委托方:刘某勇等61人(以下简称甲方),受托方:高某设(以下简称乙方)",在其后的委托方名单上有包括上诉人在内的61名职工的签名。上述记载表明,委托方是包括上诉人在内的61名职工,即61名职工是作为一个整体与被上诉人签订的《信托持股协议》,现该61名职工中,除上诉人外,其余职工均将自己的股份转让给了他人,委托方的股权已经发生了变更。根据《信托持股协议》第12.2的规定,已经达到了可以解除《信托持股协议》的条件,上诉人请求解除与被上诉人之间的《信托持股协议》,本院予以支持。

裁判结果:两审法院均认定该集合股权民事信托合法有效,二审判决认为解除条件已成就,改判支持解除信托。

3、上海遗嘱民事信托确认案

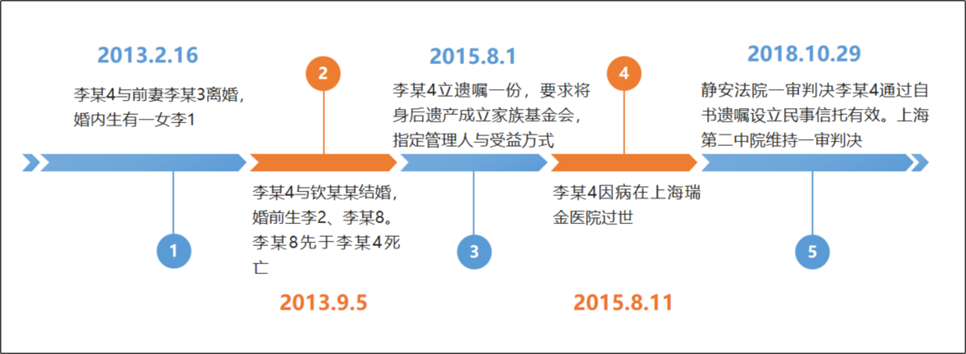

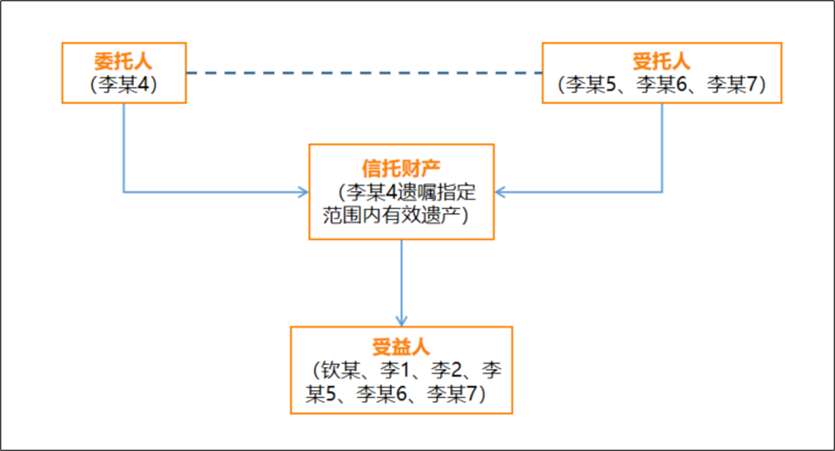

本案是遗嘱继承纠纷,被继承人李某4于2015年8月11日去世。2015年8月1日,于生前写下亲笔遗嘱一份,将名下的金融资产、房产等资产进行了安排,主要内容为在上海再购买房产一套,购买价约650万左右,只传承给下一代,永久不得出售;现有三套房产可出售,出售的所得并入李某4家族基金会,不出售则收租金;剩余资金及房产和其他资产约1,400万,成立李某4家族基金会,妻子、女儿、三兄妹均有不同内容的受益权;财产的管理由妻子与三兄妹负责,每年各从基金领取管理费一万元等内容。李某4与前妻李某3之女李1作为原告向上海市静安区人民法院提起法定继承纠纷之诉,经法院审理后认为,李某4有通过自书遗嘱将遗产设立信托的意愿,因其妻认为遗嘱无法执行,应按法定继承处理,并拒绝担任管理人,最终一审判决将析产后的李某4遗嘱范围内的遗产作为信托财产设立民事信托,李某4的三兄妹为受托人,按照法律规定以及判决确认的遗嘱内容履行受托人义务。上海市第二中级人民法院驳回上诉,除纠正一处笔误外,维持一审判决。

该判决虽然发生在《中华人民共和国民法典》施行之前,法院基于对遗嘱及民事信托的深刻理解,在被继承人所立遗嘱误将信托写为基金会的前提下,结合有关文本相关条款、行为人行为的性质和目的、生活习惯以及诚实信用原则来判定行为人的真实意思,将遗嘱指定遗产设立了民事信托进行传承,实现了被继承人的遗愿,反映了主审法官高超的审判技巧与专业素养。但我们必须注意到,这个民事信托的设立存在天然缺陷,受托人与受益人之间很容易产生争议或纠纷,最终导致信托无法执行。因为信托需要非常专业与完善的制度设计,信托文件需要考虑到信托设立、运行、分配、处分的各个方面,才能保障信托的有序管理。而本信托只是按照自书遗嘱中的寥寥数语确定设立信托的基本内容,虽然能够有效设立信托,但因为缺乏专业设计与指导,不仅难以产生信托的良好效果,还会产生新的矛盾纠纷。但本案开创了法院依职权构建信托架构的司法范式,为类似遗嘱信托传承案件提供了范例。本案判决一经公布,就受到各大媒体的关注报道,直观展现了民事信托在家族财富传承中的价值,提升了民事信托在中国社会的接受程度。

法院:上海市静安区人民法院、上海市第二中级人民法院

案号:(2017)沪0106民初33419号、(2019)沪02民终1307号

基本案情:详见图五

图五

民事信托架构:详见图六

图六

裁判要旨:一审法院认为:根据规定,信托目的必须合法。李某4的信托目的在于根据其意志管理遗产并让指定的受益人获得收益,符合法律规定。根据法律规定,信托应当采用书面形式,包括遗嘱等。李某4立有自书遗嘱,符合书面形式的要求。根据法律规定,信托文件还应当载明信托目的、委托人及受托人姓名、受益人范围、信托财产范围、受益人取得信托利益的形式和方法。李某4所立自书遗嘱明确其信托目的为管理遗产,委托人为李某4,受托人为钦某某、李某5、李某6、李某7,受益人为钦某某、李某1、李某2、李某5、李某6、李某7,信托财产为其遗嘱中所列举的财产,受益人以居住、报销和定期领取生活费等方式取得信托利益。因此,李某4的遗嘱符合信托法的规定,为有效信托文件。

二审法院认为:一审法院经审理,针对遗嘱的具体内容,分析了其所产生的相应法律效力,进而认为该遗嘱中的财产内容符合信托法律特征,并就遗嘱的效力根据继承法和信托法的规定进行了认定,本院认为一审法院的观点符合法律对无相对人意思表示行为解释的规范要求。尽管涉案遗嘱中部分文字表述不尽严谨与规范,但一审法院通过对涉案遗嘱通篇内容的把握与解释,将立遗嘱人在遗嘱中的财产安排定性为信托,符合该遗嘱的整体意思与实质内容。故对钦某某、李某2主张李某4实际系欲成立基金会,及一审判决对遗嘱的理解和处理背离被继承人本意的意见,本院不予采纳。在对涉案遗嘱内容解释为信托的基础上,一审法院依据我国的相关规定,结合李某4设立信托之目的、形式、内容等对涉案遗嘱作了详尽分析,进一步认定涉案遗嘱为有效信托文件,本院认为于法有据,予以认同,理由亦不作赘述。

裁判结果:一审判决李某4遗嘱指定范围内的有效遗产,通过设立民事信托,由李某4的三兄妹担任受托人进行管理分配,二审判决对一审判决予以维持。

三、结语

关于民事信托司法案例还有很多,因篇幅所限,不再一一列举。根据笔者检索到的中国各级法院审理的民事信托司法案例判决显示,发生争议的民事信托基本属于资产规模不大且通过简易信托文件方式设立,但值得肯定的是,大部分法院对民事信托关系的合法性均能正确认定,有些法院还进行了信托关系推定,司法审查呈现"合法性确认+功能补强"的双重导向,逐步形成"实质重于形式"的裁判理念,在信托财产独立性认定、受益人权利保护等关键问题上取得突破性进展。

通过上述相关法律规定与司法案例的介绍,我们不难看出,民事信托已经在中国经济发展与私人财富管理中发挥着重要作用,并得到立法、司法与实际中的全方位认可。民事信托制度设计灵活,适用范围广泛,功能全面可控,可以通过量身定制,满足当事人在风险隔离、资产托管、婚姻保护、企业交办、代际传承、家族治理等各个方面的个性化需求。但必须认识到,民事信托的设立必须符合法律规定,民事信托的运行必须合法合规,仅仅起个民事信托的名称,或者仅仅签署一些不具有执行力的格式化信托文件,并不能起到信托法规定的法律效果,甚至可能带来新的问题与风险。

同时需要注意的是,民事信托的各方当事人多为家族内部成员,易因情感因素而忽视法律规则,大部分民事信托争议案件源于缺乏专业监察机制,导致公私不分、权责失衡。因此,引入外部独立监察人制度对信托进行监督与保护,对于确保信托的稳定运行至关重要。信托设立后,还要关注法律、信托当事人、信托财产等重大事项及家族发展的变化,不断对信托合规性进行审查,做到家族与信托动态匹配,实现与家族发展进程的协同进化。对于家族资产规模大,人员多的家族,建议根据不同信托目的或不同受益人群体,推行"核心信托+专项信托"的复合架构,配合家族宪章、家族委员会与家族办公室等建设形成立体化传承体系,让家族真正实现人财两旺、亲情稳固、基业长青的治理与传承目标。