“绕道”出海的新危机:中企出海供应链为何面临美国《虚假陈述法》挑战

“绕道”出海的新危机:中企出海供应链为何面临美国《虚假陈述法》挑战

关键词:中国企业出海、法律误区、原产地、供应链重构、美国虚假陈述法、美国关税、规避、刑事责任。

引言

“绕道”出海与规避美国关税,“想当然”的错误——为何能给企业带来如此灾难性的风险?什么情况下,对美出口的“报关错误”会给自己带来牢狱之灾?全球供应链重构,该怎么做才不会“踩坑”?面对危机,聘请律师时的“游戏规则”是怎样的?

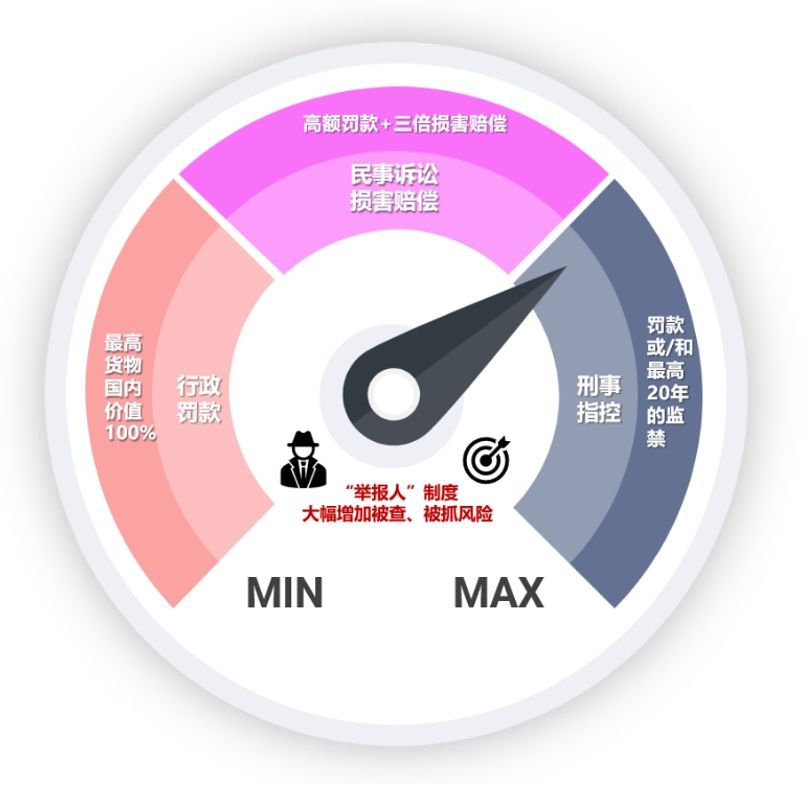

近年来,部分中国企业在全球市场开疆拓土时,选择“绕道出海”策略,通过在东南亚、墨西哥等第三国设厂,再将产品出口美国。一方面,随着墨西哥、加拿大等国也遭遇美国关税上调,地缘“红利”逐渐消失,中国企业需要重新构思全球供应链。另一方面,通过表面上“改装”原产地的规避手段,会面临美国严厉执法的风险。最近,美国祭出《虚假陈述法》(False Claims Act,简称“FCA”)准备对这种不当规避采取雷霆霹雳执法——三倍赔偿、天价罚款、刑事指控……同时美国执法机构还会对“违法”的举报者给与“奖金激励”。而同行业中,一家“中招”,可能还会导致“行业遭殃”,即行业内其他采用类似模式的中国企业遭致调查和处罚的可能性增加。

对这个风险没有认知的话,不仅将给企业自身带来巨大的法律风险,甚至还可能还会给我国的国家经济安全带来威胁。如何做对“供应链重构”,如何合规搭建海外投资架构、避免“不知情”导致的巨大法律风险?本文深度解析《虚假陈述法》最新执法趋势,揭露‘绕道出海’的隐秘雷区,帮助企业总裁与法务团队提前筑起法律防火墙,避免千万级损失。

本文也将分享我们帮助企业进行供应链合法性评估以及重构法律策略的实战经验,提供合规的解决方案。

一、美国《虚假陈述法》对中国企业意味着什么?

美国《虚假陈述法》最初于1863年美国内战期间颁布,是打击针对联邦政府的欺诈行为的重要工具。尽管《虚假陈述法》通常被视为打击政府承包商和医疗保健行业违规或诈骗陈述等行为的法律,但近年来,《虚假陈述法》越来越多地被用来针对涉嫌违反海关规定的中国出口企业或美国进口商——即使是那些与政府承包或医疗保健行业毫无关联的企业。[1]

而随着美国特朗普政府上台后针对中国进口商品的关税问题持续加压,中美关税问题再次引发热议。2025年2月1日,特朗普签署了三项行政命令,宣布对来自加拿大和墨西哥的进口商品加征25%的关税,同时对来自中国的进口商品加征10%的关税,理由是防止毒品特别是芬太尼进入美国。由于关税导致的经营成本增加,部分企业可能会倾向于所谓的“绕道出海”路径,在向美国政府报告时,刻意隐瞒或伪造进口美国货物的价值、类型和/或原产国,以规避全部或部分增加的进口税。但这些虚假陈述可能会触发美国《虚假陈述法》的规定,导致更为严重的处罚、甚至刑事风险。

二、美国《虚假陈述法》对中国企业“绕道出海”的规定及处罚

2.1 《虚假陈述法》项下的违规行为及风险

如上所述,近期美国对中国诸多产品加大征收关税税款,大大增加了这些产品销往美国的成本。为规避这些关税和税款,部分企业可能会考虑将中国制造的产品运往中国以外的其他国家,再将产品运往美国,声称产品是在中国以外的国家制造的,实现所谓的“绕道出海”。[2]

而目前美国政府处理此类“绕道出海”转运行为的最大法律武器之一就是《虚假陈述法》。在2025年2月的会议上,美国司法部副助理司法部长迈克尔·格兰斯顿 (Michael Granston) 就强调,《虚假陈述法》是针对试图逃避新进口关税实体的“强大”执法机制,司法部计划在新政府领导下继续“积极”执行《虚假陈述法》。[3]

在国际贸易的场景下,《虚假陈述法》违规行为通常包括以下几类[4]:

(1)低估进口产品价值;

(2)错误表述进口产品的分类或类型;

(3)错误表述进口产品的原产国。

例如,2023年美国政府起诉一家美国维生素公司为规避关税,在2015 年至 2019 年期间对从中国进口的 32 种免税产品采用了错误分类,并且在纠正后未能及时偿还所欠关税。最终该企业支付了近 2300 万美元以和政府达成和解协议。[5]

2.2 需要重点关注《虚假陈述法》中的哪些规定?

《虚假陈述法》中,有两项内容特别值得关注:

1. “明知故犯”的认定

对于涉嫌违反海关法规的《虚假陈述法》案件,一般会根据《虚假陈述法》第3729(a)(1)(G)条提起诉讼,该条款也被称为“反向虚假陈述”条款(Reverse False Claims),即禁止“明知故犯”地逃避政府支付义务。根据实践观察,这里“明知”的范围界定较广泛,不仅包括实际知晓,还包括故意忽视或者过失忽视虚假信息,并不要求必须具有欺诈的故意即可认定为“明知故犯”。[6]

这也意味着一旦遭到虚假陈诉起诉,企业用“第三方、代理人过失”“企业不了解具体申报情况”“员工过失”等常用理由来进行抗辩并不现实,甚至此类抗辩可能被美国海关进一步直接作为“明知故犯”的证据。

2. “举报人”制度的激励

除此之外,《虚假陈述法》具独特性的一点是“举报人”制度。《虚假陈述法》第3730条明确规定了私人诉讼权,即个人(或公司)可代表美国政府对违反第3729(G)条的行为提起诉讼,该提起诉讼的私人主体被称为“举报人”(即公益诉讼人,也称为“qui tam relators”)。该制度下“举报人”不仅能够对涉嫌违反《虚假陈述法》的行为提起诉讼,而且还能直接代表美国政府提起诉讼。

所谓的“举报人”可以是竞争对手,如美国进口商或其他中国出口企业,也可以是政府内部人士,如机构秘书或报关员。“举报人”需在联邦地区法院秘密提交投诉书副本,并书面披露所有掌握的实质性证据和信息,以证明某些美国进口商和/或外国生产商/出口商通过转运产品规避关税或税款,从而对美国政府实施欺诈。

“举报人”提出诉讼后,美国政府有60天时间决定是否介入此案。若政府决定介入并提起公诉,“举报人”将有权获得赔偿金额的15%至25%;若政府决定不起诉,而由“举报人”自行推进案件,其将有权获得赔偿金额的25%至30%。由于案件“举报人”可以从追回的资金中获得一部分或作为奖励,这为“举报人”及其律师创造了巨大的经济激励和动力。事实上,美国司法部公布的《虚假陈述法》案件中,大部分是由“举报人”发起的。[7]

2.3 违反《虚假陈述法》会有什么样的严厉处罚?

如若企业被判定为存在《虚假陈述法》项下的违法虚假陈述行为,企业将面临包括三倍损害赔偿、罚款、禁运、吊销营业执照,甚至刑事指控的风险。

1.民事赔偿责任和行政罚款

根据《虚假陈述法》规定,如果美国海关认定企业违规向海关提供虚假申报信息,甚至被认定为故意欺诈,可直接对行为人发出书面通知并罚款,罚款金额最高可达未缴纳税款费用四倍、或者货物美国国内价值的100%。

除美国海关的罚款外,政府可能会进一步对涉嫌违规虚假陈述的行为人提起民事诉讼。如若遭到起诉,美国政府将承担主张上述巨额民事赔偿的举证责任,以证明行为人故意向政府提交虚假信息以获得赔偿或逃避债务。根据《虚假陈述法》规定,故意对美国政府做出虚假陈述的行为人将可能需要承担相当于三倍政府损失的巨额民事赔偿责任,以及对相关违法行为的罚款。

当然,考虑到上述巨额罚款及民事责任风险,许多在审判前被驳回或撤销的《虚假陈述法》虚假陈述案件都是通过和解解决的。例如上文中提到的2023年美国维生素公司虚假陈述案件,最终就以2300万美元和解。

2. 刑事指控

除民事指控外,企业,特别是企业管理者更应当注意“绕道出海”行为所招致的刑事犯罪风险。根据《美国法典》第541至545条、以及第551条,企业涉嫌故意错误分类、虚假陈述、走私、重新卸货、隐匿发票或其他申报相关文件等行为时,美国司法部可能会介入进行刑事调查及起诉。

可以说,这些法规为政府提供了广泛的工具箱,便于美国政府对企业进行刑事调查起诉。一旦被定罪,企业不仅需要补缴税款,还可能面临处以企业监督期、被禁止与美国政府签订合同、刑事罚款等风险,而相关责任人甚至可能会面临最高达20年的联邦监禁。[8]

三、警钟长鸣:什么是避免供应链“踩雷”的正确方法?

中国企业频繁踩坑,原因大抵是不熟悉法律背后的“游戏规则”,用非法律的商业思维“想当然”地去进行规避,招致极为严重的后果。

某国内A股上市公司,在其招股书中披露针对美国的高企的关税采取在某东南亚进行产品组装再出口到美国的子公司的做法,“成功”改变了出口美国的“原产地”。结果该美国子公司被美国执法机构突击搜查,而招股书中的这段话则构成了美国法律项下的“明知”甚至“欺诈”,从而面临数倍罚款。该公司因为深陷此项美国执法危机,股价腰斩,损失何止这点“省下”的关税。更为严重的是,同行业的其他企业也被调查,这就带来了国家经济安全层面的更大隐患。

那么怎样才是避坑、避雷的正确做法?

(一)提升认知高度,深度理解美国的游戏规则和法律思维

一方面,美国政府在设计法律的时候,必然早就充分考虑到了被规避的可能性,所以对于恶意规避法律,一定会采用更大的打击手段。另一方面,美国也是“法经济学”发源地,对于法律背后的经济学原理以及人性、激励机制,都有丰富的理论及应用经验。因此,美国善于通过“举报人制度”、“惩罚性赔偿”等措施给到私人足够的利益激励,从而大大降低执法成本。

所以在实践中,在美国开展商业活动的美国本土或跨国企业,都会高度重视“事前法律风险评估”和“预防性”合规措施,绝对不应在法律面前抱“侥幸心理”,自认为自己有“小聪明”能够不怕美国的处罚和制裁。这是国际“牌桌上”一贯的游戏规则。但是,不少企业对此规则却欠缺认知,甚至认为自己一拍脑袋就有个“绝顶聪明”的好方法,结果带来的可能是未来的严厉处罚和刑事责任。[9]

(二)全球供应链重构,该怎么做才会不“踩坑”?

供应链重构,表面上看,似乎是一个“供应链”专家的商业咨询的问题。但是,引发危机的是,部分企业选择为了节省成本,“绕开”专业律师进行供应链重构,现下设计架构和合规体系的费用的确是节省了,但未来的更昂贵的行政处罚和刑事责任,所连带的数字可能是“天价”,而辩护所需要的费用也会以现在“省下”的费用的十几倍、几十倍的金额“卷”回来。这是不少企业始料未及的。

如果在早期就聘请专业律师参与供应链重构,一个不可替代的防护优势,就是律师客户(信息保密)特权(英文“Attorney Client Privilege”)。这一非常重要的权利是美国法律“游戏规则”的重要部分。也就是说,作为律师与客户之间的沟通受到法律的保护。

如果中国企业选择的是从律师事务所那里获得咨询意见,那么这样的沟通,内部的备忘录,很大程度上都有这样的律师与客户信息特权的保护,可以向法院申请不得作为证据(not admissible)。

另外,中国企业自然不生活在“真空”当中,他们的客户针对新搭建的供应链架构,是否靠谱、是否合规,也可能会要求其律师出具法律意见,甚至作为继续合作和交易的前提条件。

除此之外,供应链重构,往往不是一个“单科门诊”,有更多其他法律问题需要一并综合性地加以解决。对于和“供应链”或者出海相关的其他法律问题,例如出海投资的股权架构设计问题,对美国的投资问题,美国长臂管辖和贸易合规问题,对于中国高科技企业的限制问题——所有这些问题,都是复杂的法律问题,需要一并考虑在内,而不是仅仅就“供应链”做一个单独的“商业咨询专项”。这些需要“全案”解决、中美律师相结合的法律方面的问题,无法用单一的“商业咨询”来取代。

(三)《虚假陈述法》如何做到合规?

我们预计美国海关的《虚假陈述法》案件将进一步有所增加,由政府行政行为导致的关税活动增加也将在《虚假陈述法》领域引发更多的诉讼。美国政府对贸易执法的立场一直很强硬,未来还有更多的关税扩张和更严格的监督。中国出口企业也应预料到美国海关和司法部的审查可能会更加严格,仔细考虑减轻此类风险的方法,积极主动地监控公司内部任何潜在的不法行为,并在需要时进行自我辩护。[10]

此外如前所述,《虚假陈述法》允许所谓的“举报人”代表美国政府提起涉嫌违反《虚假陈述法》的诉讼。帮助美国政府追回巨额赔偿款及罚款能够使得“举报人”变得更加富有,这无疑会激励更多专业人士加入对“绕道出海”的围堵行动中。[11]

因此,我们建议企业考虑采取以下行动:

*聘请在该领域有经验的中国律师,推荐、协同美国律师发现和评估潜在风险,并提供综合性的法律与合规服务;

*为员工提供全面的法律合规培训;

*定期监控公司向美国海关及其他机构做出的陈述,包括第三方代理公司做出的陈述(实践中的确由于代理公司的错误申报导致委托方遭美国政府调查、面临重罚。需再次强调,在这方面盲目相信某些没有法律资质和认知的代理公司、以为其“有经验”和“很专业”是非常天真、不明智的做法);

*加强服务提供商和供应商的筛选监督;

*确保对内部流程的有力控制,并通过定期的内部审查加强内部合规;

*按部门组织进行记录,以便于访问和监督;

*完善内部文件记录保存体系,时刻做好准备。

四、小结

中国企业“绕道出海”的供应链重构,本质是一场法律与风险的博弈。美国《虚假陈述法》的雷霆执法,已非单纯“关税规避”的法律风险和代价问题,而是关乎企业存续、高管自由与国家经济安全的系统性问题。从三倍赔偿、天价罚款到刑事指控,《虚假陈述法》的“组合拳”直击企业合规命脉;举报人制度的“重赏”机制,更让同行竞争、内部知情者成为潜在“引爆点”。过往案例的惨痛教训警示:仅仅用拍脑袋式的商业常识而不是国际化的法律思维应对当下的跨境法律问题,无异于赤手空拳闯入雷区。

同时,应对风险,需要有“系统性思维”:一方面,进行全案式的诊断,另一方面,通过律师团队与客户之间构建“法律防火墙”和阻断机制,确保每一步决策可经严苛审查;另一方面,强化内部合规体系,从员工培训到供应商监管,形成风险闭环。唯有将“合规先行”融入出海基因,方能在中美博弈的复杂棋局中稳健落子。

面对美国对跨境贸易类执法日益趋严的浪潮,被动应对已非选项。中国企业亟需以专业律师为舵,以前瞻布局为锚,将危机转化为合规竞争力、能够综合性、全局观地看待中国企业出海面临的各种潜在法律问题,对美国律师的法律意见还能做出独立的判断,而不是盲目跟从——这不仅是对风险的防御,更是全球化征途中不可或缺的生存智慧。

[注]

[1] See, Us Administration Tariff Expansion, Potential False Claims Act Actions, And Other Enforcement Implications, February 19, 2025.

[2] See, Adams Lee, Illegal Transshipping Can Make YOU Rich: Meet the False Claims Act, January 7, 2022.

[3] See, DOJ Affirms Aggressive False Claims Act Enforcement, Highlights Use Against Illegal Trade Practices, February 26, 2025.

[4] 同脚注1。

[5] See,U.S. Attorney Announces $22.8 Million Settlement Of Civil Fraud Lawsuit Against Vitamin Importer For Underpaying Customs Duties Owed On Products Imported Into The United States,January 30, 2023.

[6] 同脚注1。

[7] 同脚注1。

[8] 《美国法典》第545条:……Whoever fraudulently or knowingly imports or brings into the United States, any merchandise contrary to law, or receives, conceals, buys, sells, or in any manner facilitates the transportation, concealment, or sale of such merchandise after importation, knowing the same to have been imported or brought into the United States contrary to law—

Shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both.

[9] 例如,美国与世界100多个国家有引渡条约,所以企业实控人以及负责的高管在雅加达、温哥华、伦敦等地转机、过关时就可能被当场留置,面临引渡。

[10] 同脚注1。

[11] See, Transshipment: No Magic Remedy Against Tariffs,JANUARY 16, 2020.