新能源电价市场化改革对项目投资并购的影响及应对

新能源电价市场化改革对项目投资并购的影响及应对

引言

2025年2月,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(以下简称“136号文”),标志着我国新能源电价体系从“计划主导”向“市场主导”的改革已经迈出关键一步。新能源项目电价市场化后,市场交易电价受多种因素影响,波动较大,收益测算难度大幅增加,增加了投资回报的不确定性,投资人将面临更大的市场风险,投资决策需更加谨慎。本次改革不仅重构了新能源项目的收益模型,更对项目投资并购相关的策略制定、条款设计乃至投后管理都提出了新的挑战。本文结合136号文及能源监管政策,系统分析此次电价市场化改革对新能源项目投资并购的影响,并提出了应对建议,供相关人士参考。

一、对项目收益测算的主要影响及应对

1.主要影响

在标杆电价和保障性并网时代,新能源项目的电价形成机制单一,投资人对于新能源项目电价的预期较为明确。即便是在建项目,甚至是未开工项目,只要能确保满足取得标杆电价及可再生能源补贴的条件,便可取得电价政策规定的上网电价。加之风电、光伏项目的运行期限也相对确定,电价市场化改革之前新能源项目全生命周期的电价收益相对透明,投资人可在并购前对项目收益做较为明确的预估。在并购过程中,投资人还可通过在交易文件中要求转让方对项目年利用小时数及能取得的上网电价进行担保的方式减少项目收益的不确定性。

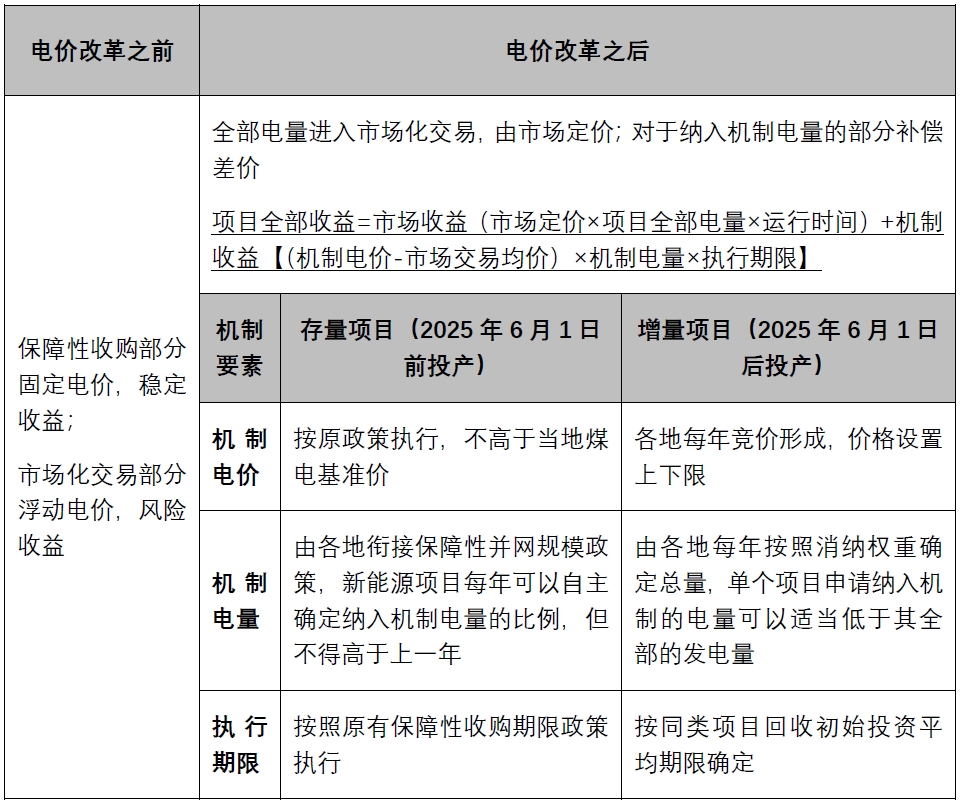

136号文下发之后,新能源项目的保障性收购部分电量将不复存在,转变为“全面市场交易+机制电量补差价”的电价模式。机制电价并非传统意义上的保障性电价,而是通过市场化电量规模动态调节的过渡性安排。此次改革前后的电价形成机制比较如下:

点击可查看大图

从上述对比可知,新能源电价改革之后,增量项目的电价形成机制更趋复杂,在计算预期电费收入时需要考虑的变量明显增多,机制电价、纳入机制的电量和执行期限均不固定且逐年波动,市场化交易部分的不确定性更不待言。收益计算的不确定性无疑提高了投资人做收益测算的难度,也增加了合理设置交易条款的难度。

2. 应对建议

对于新能源项目投资人而言,需要全面重新审视新能源项目的电价形成机制,应根据136号文的规定和未来各地下发的具体实施方案及当地电量交易情况调整项目预期收益的测算模型。在项目投资前,进行全面、深入的可行性研究和风险评估,充分考虑电价市场化改革对项目收益的影响,合理确定投资规模和预期收益率。同时,在并购交易文件中还需要进一步细化交易对价条款,设置更加灵活、合理的对价调整及支付方式,例如可调整的分期付款条款、估值调整条款和股权回购条款等,合理分摊因项目收益不确定性可能带来的风险。

二、对投资策略的主要影响及应对

1. 主要影响

在电价市场化改革之前,虽然新能源项目存在类型、地区、电价的区分,但是不同项目均适用较为单一且相对固定的价格政策。但136号文实施后,新能源项目的上网电量原则上全部进入电力市场,对于不同类型的项目而言,由于上网比例、投产时间、地区不同,新能源电价改革对其造成的影响也不尽相同,但也各自面临不同的风险,这需要新能源投资人应用更加灵活多元的投资策略。

就项目上网电量的比例而言,136号文针对的是新能源项目的上网部分的电价,为此新能源项目的电价改革并不影响全部自发自用类的项目以及余电上网类项目中自发自用部分的电价收益。这类项目受到此次电价政策改革的冲击相对较小,对其未来收益的可预期性更高,短期内有希望成为未来新能源项目市场上的热门项目。但是长期来看,自发自用类项目面临依赖用电方的持续稳定经营的风险,一旦用电方未来经营不善乃至破产,将直接给项目造成颠覆性风险。

就项目的投产时间而言,2025年6月1日之前投产的存量项目在机制电价收益的取得上具有相对更高的可预见性,在“保底性”上相较于增量项目具有一定的优势。例如,存量项目在确定机制电量规模时需考虑的主要因素是项目原先执行的保障性收购电量规模,也即存量项目的机制电量实际主要对应各地现行具有保障性质的相关电量规模政策所规定的电量。此前对于资源条件较好的地区如山东省,根据《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(国能发电力〔2024〕44号)的规定以及地方政策,实践中保障性消纳的比例可不低于90%。同时,对于存量项目来说,机制电价的执行期限按原有政策保障期限继续维持,不因改革缩短或调整。但是,存量项目未来也面临电价收益“上限”较低的缺点,例如根据136号文的规定,存量项目每年自主确定执行机制电量比例均不得高于上一年,且执行到期后无法再纳入机制电量执行范围。

就项目的所在地区而言,中东部地区虽然风光自然资源禀赋不如中西部,但靠近电力负荷中心,电力需求旺盛、消纳能力强,新能源项目电量交易电价相对稳定,接近燃煤标杆电价。而中西部地区虽然风光资源好,但由于新能源装机规模大,市场化交易程度高,交易电量比例高,且交易电价下行趋势较为明显。投资人需要根据各地区的市场化交易规则,合理评估项目的收益风险。由于市场交易的细化政策以及机制电量、机制电价和执行期限等的确定均有待各地进一步出台具体方案,可以预见此次新能源电价市场化改革之后,项目收益水平仍将存在明显的地域差别。

2. 应对建议

面对136号文出台后不同种类的项目在项目收益和项目风险方面的错配,以及新老项目在收益可预期性和收益上限方面的错配,投资人需要具备更加灵活的应对策略以做出更合理的投资决策。对于保守型投资者,可以更多考虑可预期性较高的存量项目,同时重点关注区域内消纳政策的延续性及项目本身的技术改造空间;对于进取型投资者,可以更多考虑收益“上限”更高的增量项目,同时强化自身的市场研判及风险对冲能力。此外,新能源投资者还可以考虑不同类型、不同年份、不同地区的项目混合布局,平衡收益稳定性、增长潜力以及地区市场环境造成的影响,同时适当配置储能、灵活性电源等相关项目,以增强投资组合的稳定性和抗风险能力。同时,投资者需密切关注各地区的新能源政策调整和市场变化,及时调整投资策略。例如,对于政策支持力度大、市场环境好的地区,加大投资力度;对于政策不确定性高、市场风险大的地区,谨慎投资。

三、对投后管理的主要影响及应对

1. 主要影响

根据136号文的规定,存量项目和增量项目以2025年6月1日为节点划分,存量项目的机制电价原则上沿用保障性电价,增量项目的机制电价需通过竞价确定,使得增量项目收益的不确定性大幅度增加,投资人会尽量争取项目在2025年5月31日前并网投产,以便项目被认定为存量项目,减少项目上网电价的不确定性。

此外,在电价相对固定的标杆电价和保障性并网时代,保障性并网部分电量实行固定价格,新能源项目投资人在持有项目期间更多地是从“保发电量”的角度进行项目管理,考核方式大多直接和发电量水平挂钩。新能源电价改革之后,固定电价将成为历史,投资人对于持有项目期间的管理将需要满足“电价收益管理+发电量管理”的双重要求。

根据136号文的规定,新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场,在电力市场交易环节,项目管理团队至少面临四个层面的判断和选择:(1)在采取的报价方式方面,是选择报量报价参与交易,还是接受市场形成的价格;(2)在拟进入的交易市场方面,是选择现货市场还是中长期市场;(3)在补充性的收益渠道方面,是选择纳入可持续发展价格结算机制,还是选择取得绿证收益;(4)在单个项目申请纳入机制的比例方面,是选择全电量纳入,还是选择仅部分电量纳入。要做好对于前述问题的判断,不仅需要敏锐的市场感知能力,也需要准确的计算和分析能力,以往行业里常见的主要依靠运维团队“保发电量”的管理模式很难再满足要求。

2. 应对建议

新能源投资人应加强项目的工期管理,梳理存量项目的进度,倒排工期,确保预期投产时间在2025年5月31日前的项目能按时并网投产。对于项目投产时间存在较大风险的项目,在项目前期,控制初始投资成本,降低一旦项目无法在2025年5月31日前并网投产导致的电价波动带来的收益风险。

面对上述“电价收益管理”方面新的挑战,新能源投资人在项目投后管理方面需要具备更强的综合管理能力,培养专业的熟悉电力市场交易规则和策略的市场交易团队,积极参与市场交易,通过优化交易策略,争取更高的市场交易收入。一方面,管理团队应密切关注省级价格、能源主管部门对机制参数(如差价结算比例、竞价下限)的调整,及时优化机制电量配置细节,甚至在特定情形下可能需要考虑申请退出机制;另一方面,管理团队还需要提升风光功率预测精度,实时关注电力交易市场的行情,优化报价选择,也可以考虑通过签署长期购电协议,提前锁定电量和价格,对冲市场波动风险。

四、对行业投资环境的主要影响及应对

1. 主要影响

在项目开发方面,136号文明确规定,“强化改革与优化环境协同,坚决纠正不当干预电力市场行为,不得向新能源不合理分摊费用,不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。”新能源项目建设将不再受强制配储的限制,不正当的行政干预有望得到纠正,大大减少了项目建设的隐形成本,新能源项目的投资环境有望明显改善,同时投资人可以更加明确地预测项目收益,降低因政策波动带来的投资风险。

在上网售电方面,除了创造性地建立新能源可持续发展价格结算机制,本次改革还将同步优化电力市场交易机制,缩短中长期交易周期至周、多日或逐日,允许供需双方根据新能源出力特点灵活调整合同内容,大大提高了电力交易市场的可操作性。同时,本次改革还鼓励新能源企业与用户签订多年购电协议,提前锁定收益,降低市场风险。

政策自身也将持续细化完善。136号文明确要求各地在2025年底之前出台具体实施方案并持续更新,有利于避免政策“一刀切”导致的管理僵硬。例如,未来各地每年新增纳入机制的电量规模将与地方非水可再生能源消纳责任权重完成情况动态挂钩。未完成消纳任务的地区需增加机制电量规模,间接推动地方政府优化绿电消纳措施。

2. 应对建议

对于新能源项目投资人来说,投资环境的优化更有利于发挥自身的专业化优势,投资人需更加注重项目的市场竞争力和技术水平,推动新能源行业的高质量发展,例如可以通过设备更新改造降低度电成本,主动参与市场竞争。尽管政策禁止对新能源项目强制配储,但是由于未来项目发电量需全部参与交易,不配置储能的光伏、风电项目出力高峰与用电负荷高峰耦合度较差,必然影响发电收益,投资人仍可考虑自主配置储能设施以增加竞争力。鉴于136号文的具体实施需结合未来的地方细则进一步优化,新能源投资人还应动态跟踪市场评估结果与机制调整信号,同步调整投资部署。

五、结语

随着全国统一电力市场建设加速,新能源投资并购将更趋复杂化与专业化。136号文通过“全面市场化交易+动态机制电价”的定价模式,打破传统固定电价收益的确定性,倒逼投资测算、策略布局、投后管理全链条升级。对投资人而言,既要直面电价波动性带来的收益测算复杂化、交易条款精细化等挑战,亦需抓住政策松绑配储限制、优化交易机制、推动地方动态调整等环境改善机遇。建议投资人在投资并购过程中,加强对目标项目的尽职调查,深入了解项目的建设情况、运营状况、财务状况以及与电价市场化改革相关的风险因素,确保投资并购决策的科学性和合理性,以减少项目投资并购的风险。