中企全球化突围的新战略:特朗普与动荡时代下的出海风险应对

中企全球化突围的新战略:特朗普与动荡时代下的出海风险应对

【关键词】中企出海,国际化布局,绕道风险,特朗普关税,原产地,全球架构

先谋后事者昌,先事后谋者亡。

——《太公六韬·龙韬·军势》

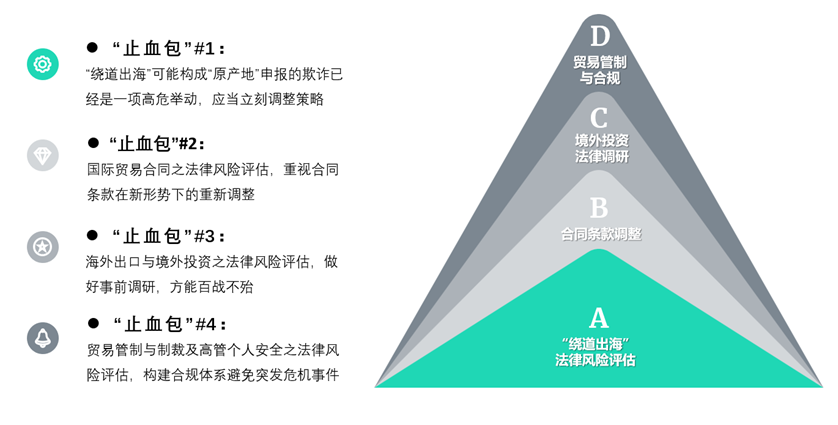

面对新形势下的关税与贸易危机,中企出海的哪些错误方法,必须紧急“止血”、叫停?

国际贸易合同该如何重新审视、重估风险?企业如何绕开关税进行“造血”?

中国企业能否从“代工思维”转向“规则制定者思维”?出海的战略与实施,是否存在着“铁路警察、各管一段”的情况,似乎都找了中介,但是整体的风险和疏漏却没有把控?

引言

真实对话场景一:“我们原本已经连中介都要请了,要不是当时你们制止,可能我们所有的投入(投资东南亚某国),在今天就会全部打水漂、上市公司会非常被动……”【——某高端制造业上市公司的CEO】

真实对话场景二:“公司以前的出海和业务发展还不错,但现在我们要有风险意识和底线意识:国际环境一旦发生逆转,极端情况发生了,我们不能没有系统、没有预案。所以,我们认为,找你们来全盘分析这事儿(指企业的安全与法律合规),包括国际化的法律架构,建设两套甚至多套系统,关注跨境的法律风险,包括企业以及实控人、高管的安全,这些都是当下需要去做的。否则,雷可能会在你最没想到的地方引爆,然后我们一天到晚在不同地方去救火……”【——某高科技消费电子类企业的创始人】

以上是笔者与两位规模较大的企业客户的对话。他们是幸运的,部分中企在特朗普关税新政实施后,出海路径正面临停滞或者监管与处罚的危机,他们则因为提前做了规划而暂时不必担心这方面的遭遇。许多中国企业盲目遵循一些在东南亚的出海“惯例”模式,现在则面临着全面瓦解的风险;也有不少企业意识到了懂得游戏规则的重要性,庆幸自己在法律的游戏规则之上进行战略布局,最终让自己获得了一波“合规红利”。

那么,对于大多数想要出海、不得不出海的企业来说,突破之路在何方?化解之道在何处?传统的商业和管理模式,为何难以适应和应对新一轮的国际地缘政治挑战?在带有巨大不确定性的地缘政治冲突中,企业该如何预判风险并进行合理布局?当下的中国企业,正站在这样的新旧秩序、新旧思维的分水岭。

中国企业的“哪吒时刻”已至——要么如“魔丸”般被偏见和别人的游戏规则吞噬,要么驾驭“风火轮”,在产业链顶端重生。

中国企业的“哪吒时刻”已至——要么如“魔丸”般被偏见和别人的游戏规则吞噬,要么驾驭“风火轮”,在产业链顶端重生。

对于那些出海企业中的成功案例,它们又是掌握了什么“秘密”,取得了逆势增长的神奇效果——笔者认为,中国企业应当采用“全案式”的出海战略,对于出海所面临的挑战,应当做到三大“破局”思维,包括让企业及时纠正失误的“止血”模式、创造新的跨境收入的“造血”模式以及让企业全面提升国际化思维的“换血”模式。

点击可查看大图

面对全球地缘政治与经济动荡,本文将基于部分成功的出海企业“鲜为人知”的战略升维模式,探讨企业在当下该如何提升危机意识、进行全面的战略与法律系统升级、建立自己的“新护城河”,与国际的游戏规则共舞、真正走向全球化。

一、出海企业遭到全方面围堵:从关税大棒到反欺诈调查

1. 特朗普的关税大棒:外贸及出海“凛冬”已至

2025年4月特朗普政府宣布对约3000亿美元中国商品加征关税之后,对于中国企业外贸出口带来相当的冲击:特朗普政府宣布于4月3日起对华加征34%关税,叠加此前20%税率后达54%,随后进一步加码至145%。同时针对贸易逆差较大的国家加征差别化税率,例如欧盟(20%)、越南(46%)、日本(24%)等。

这种情况下,中国外贸企业近乎于丧失了美国市场,同时,中国企业绕道他国出海的退路也面临被更严苛的海关监管堵上,形成了“前有堵截、后有追兵”的局面。

2. 东南亚各国的反规避调查:天罗地网无路可退

常见的违法规避美国关税的方式主要包括:纂改原产地文件、通过第三国转口和低报或错报海关税则号。通过第三国,如东南亚国家绕道进行出口转口是部分出口企业的传统规避路径,也是美国海关重点关注的路径。在美国的“反规避”和“反欺诈”的执法力度加强的背景下,更为雪上加霜的是,这些绕道东南亚转口的中国企业也同时面临这当地国家对“原产地”监管力度的突然加强。[1]

根据路透社河内分社4月14日的报道,越南政府近期加强了对商品和材料原产地控制(Origin Control)和反欺诈(Anti-fraud)的监管力度。 越南最近的“原产地”监管政策是毫不避讳地直接针对中国企业:越南承诺将建立“中国商品转口监测系统”,打击越南中转至美国的中国商品,该系统将于2025年的第三季度启动。据报道,越南总理范明政要求越南工贸部牵头制定“供应链追溯系统”建设方案,以应对美方对货物原产地的关切。越南已组建部长级技术谈判小组,计划在2025年4月30日前完成首批关税调整的立法程序,并提交“供应链追溯系统”方案。[2]

3. 城门着火殃及池鱼,出海企业家人身安全遭到挑战

2023年起,美国海关与边境保护局CBP正式启用“智能原产地追踪系统”,并在近期4月15日宣布启用全新系统,直指第三国转口贸易,也更好定位到相关企业和违规行为的直接责任人。因此,这种在东南亚建厂进行简单加工的“绕道转口”、对原产地进行虚假性申报的做法,不仅自己遭殃,也可能导致“出现”中国企业在这个行业的“一家出事,多家连坐”的恶性情况,这对于国家的经济安全也造成了不利影响。

除了企业遭遇重罚之外,在个人层面,相关负责人还可能面临刑事责任,而美国与世界一百多个国家有引渡协议,中国企业实控人、高管若被美国刑事调查,其在第三国旅行,可能还存在被突然拘捕和引渡的个人安全风险。

从这些案例来看,当我们试图解决一个问题时,问题的答案往往不在问题旁边。当下的全球变局,也是如此。“绕道”出海无非是应对早年特朗普的关税问题,但是却带来了新的更大的问题……

当我们试图解决一个问题时,问题的答案往往不在问题旁边。当下的全球变局,也是如此。

二、中国企业紧急应对的“全案式”突围策略

鉴于美国和东南亚“绕道转出口国”海关执法部门“双重夹击”的严峻执法形势,中国企业需要紧急复盘,对于进行中的出海方案,需要重新进行“全案式”的法律风险评估,不抱任何侥幸心理。

所谓“全案式”思维,就是指“一盘棋”、“全局化”地看待风险以及设计综合的解决方案,在法律的战略思维上,进行升级,避免将“出海”混同于“在境外设立公司”的“贴膏药”式的严重错误,应当充分地、360度地涵盖风险点、专业识别常见的风险盲区,并火速行动,立刻进行风险“止血”,防范损失升级、风险不可控。

因此,笔者认为在当下紧迫的形势之下,企业的出口、出海、供应链重构等重要行动,应围绕“止血”、“造血”和“换血”三大战略,在外部专业法律顾问的帮助之下,进行“全案式”的法律风险评估和方案设计。

中国企业需要紧急复盘,对于进行中的出海方案,需要重新进行“全案式”的法律风险评估,“一盘棋”、“全局化”地看待风险以及设计综合的解决方案,在法律的战略思维上,进行升级。(一)破局策略之一:“止血”——出海法律风险复盘与“二次测评”

所谓的“破局”,首先在于“认知”局限的“突破”,不要将风控局限在“自己所知道的风险”,而是将风险评估交给真正的外部专家顾问,因为许多的风险,其实在你的认知边界之外。

所谓的“止血”,就是在专业评估以及认知突破之后,立即叫停错误的、高风险的“出海”行为,对于找到的瑕疵和漏洞,在大船出海、遭遇风浪之前,进行紧急修复,如果不能修复,风险较大,则果断调整。

所谓“全案式”的外部法律顾问,是通常需要标配2-3位法律专家,专业资质领域涵盖供应链与关税法律(涉美国及中国相关制度)专家、跨境投资及股权设计专家、贸易管制与制裁法律专家(涉美国法及中国相关制度)、国际贸易与合同专家、跨境税务专家,如果还涉及未来的风险预案,则还需要跨境诉讼与争议解决专家。

点击可查看大图

“止血包”#1:绕道危机与供应链法律风险

如前文所述,通过东南亚等第三国绕道出口,很有可能在美国法以及当地法构成“原产地”申报的欺诈。美国以及转口国的执法形势严峻,例如美国可能启动包括《虚假陈述法》在内的法律法规以进一步加大监管和处罚力度,手段包括鼓励举报和个人代表国家对涉案厂商进行起诉。

如笔者此前文章《“绕道”出海的新危机:中企出海供应链为何面临美国<虚假陈述法>挑战》中介绍,《虚假陈述法》第3730条明确规定了私人诉讼权,即个人(或公司)可代表美国政府对违反第3729(G)条的行为提起诉讼。该制度下“举报人”不仅能够对涉嫌违反《虚假陈述法》的行为提起诉讼,而且还能直接代表美国政府提起诉讼。

“举报人”提出诉讼后,美国政府有60天时间决定是否介入此案。若政府决定介入并提起公诉,“举报人”将有权获得赔偿金额的15%至25%;若政府决定不起诉,而由“举报人”自行推进案件,其将有权获得赔偿金额的25%至30%。

在这一实际激励下,“绕道出海”已经是一项高危、高风险的举动,而企业的实控人、法务负责人应当充分评估相关的法律风险。

同样重要的是,在接受外部法律顾问咨询的时候,需关注其是否拥有真实的律师资格和资质,因为在美国法律项下,律师和客户之间的沟通,享受“信息保密特权”(Attorney-client Privilege),也就是说,律师和客户的沟通,在满足一定前提的情况下,可以保密而不作为证据向法院提交,而非律师(例如外部商业咨询顾问)与客户的沟通,则无法享受该等保密机制的保护——这一点对于未来在美国的争议解决,有着至关重要的意义。

接受外部法律顾问咨询的时候,需关注其是否拥有真实的律师资格和法律资质,因为在美国法律项下,律师和客户之间的沟通,享受“信息保密特权”(Attorney-client Privilege),而非律师(例如外部商业咨询顾问)与客户的沟通,则无法享受该等保密机制的保护。

♜外部法律顾问团队,需要重点针对供应链以及出口的整体安排,对包括“原产地”在内的材料进行审查,然后进行法律风险和调查风险的评估,并在此基础上给与客户相关的“供应链重构”方面的合法、安全的替代方案。

“止血包”#2:国际贸易合同之法律风险评估

特朗普关税大棒之下,已有的国际贸易合同以及未来待签的合同的条款,需要立即加以专业审查,评估相关的争议风险,制定新的谈判策略,其中包括但不限于:

1. 价格条款

出海企业在为自己产品定价过程要做到“谋而后动”,不仅要将关税浮动空间纳入自己的成本区间,还要准备好预案,建立价格条款调整机制,在关税波动超阈值的情形下,暂停合同履行,争取与对方重新议价。

2.风险分担条款

出海企业能否将自己出海的风险转嫁给买方,一方面取决于谈判,另一方面则是取决于认知。

前者,通过同买方友好协商,和买方约定双方各自对新增关税承担50%。风险分担条款,挑战的是合同签订前的谈判技巧,如何通过商业利益让买方愿意承担法律风险。而后者,在专业法律顾问指导下,利用谈判对DAP、FOB、EXW等国际贸易术语和相应的合同条款进行设计,尽量将承担关税的负担“预设”给合同的相对方。

如,EXW一般费用较少,会要求中国卖方负责在其所在地即车间、工厂、仓库等把备妥的货物交付给买方即可,买方承担自卖方的所在地将货物运至预期的目的地的全部费用和风险,包括关税;FOB则由买方负责派船接运货物,卖方将货物装船时越过船舷之后,风险即由卖方转移至买方,同时美国买方通常需要承担货物进口到美国时的关税。在特朗普目前的关税大棒政策下,如采用FOB,美国买方作为进口方不仅要负担货物的货款,还要额外缴纳高额关税,其进口成本将大幅上涨。[3]

已有的国际贸易合同以及未来待签的合同的条款,需要立即加以专业审查,评估相关的争议风险,进行必要的、及时的“止血”。

3.不可抗力条款[4]

不可抗力条款在大陆法系和欧美法系的适用广泛程度与便利程度存在明显差异。在普通法系国家的法律语境下,不可抗力条款往往并非源于法律规定,而是基于双方合同的约定。如果发生在合同签订时无法合理预见的意外事件,该合同的或有可能在证明合同目的完全落空或者履行不能的情况下免于履行,但实践中这类证明亦存在较大难度。在普通法下,对于不可抗力条款的适用,比起大陆法系会采取一种更加审慎的态度,过于宽泛的不可抗力条款对风险防范并无太多实质作用,反而可能增加不确定性。

对于中国企业来讲,一定要纠正过去对不可抗力条款的认识,将不可抗力条款明确约定在合同文本中。并且应明确列举构成不可抗力的具体事件清单,可以考虑在将关税异常波动的情况设置不可抗力条款的触发“阀门”,明确纳入不可抗力条款的具体事件内。

4.制裁条款

近年来,国际商业社会受到太多的长臂管辖与制裁的影响,商业合同内设置制裁条款的重要性愈发重要。实践中,跨境商事合同可以参考一些知名国际协会的现有制裁条款模板,再根据企业实际情况调整,利用制裁条款为直接博得话语权。例如:

国际船东互保协会(International Group of P&I Clubs)的制裁条文:“We shall not be obliged to make payment under, nor be deemed to be in default of, this Letter of Undertaking, if doing so, would be unlawful, prohibited or would expose us, reinsurers, or the [Charterers/Owners] to a risk of any sanction, prohibition or restriction under the United Nations. Resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America or any other applicable competent authority or Government …(如果作出支付将构成非法或被禁止,或使互保协会、再保险人、[承租人/船东]面临违反联合国决议,欧盟、英国、美国或任何其他有关的政府当局的贸易或经济制裁、法律或法规的风险,就没有义务作出支付,且不应被视为违约。) [5]

5.适用法律和管辖条款

在我们替客户审阅跨境商事合同(例如经销合同,采购合同等)时,我们往往注意到境外交易对手(例如美国公司、英国公司)都会在适用法律和管辖条款上选择对其有利的方案,例如适用美国纽约州法律,选择纽约仲裁;或者适用英国法,选择伦敦仲裁。而这一条款往往容易被中国企业忽视,甚至认为这些放在合同末尾的内容是不重要的、无所谓的条款,一旦发生争议,中国企业往往会因为高昂的跨境诉讼成本,境外应诉的难度而遭受重大损失。因此,我们建议“走出去”的中国公司在订立商业合同时务必征询专业法律顾问意见,审慎权衡之后选择仲裁地以替代适用英美法律与英美仲裁。

♜企业在组建国际贸易、投资等合同谈判团队的过程中,应当包括贸易与合同谈判的法律专家、跨境争议解决的法律专家。

“止血包”#3:海外出口与境外投资之法律风险评估

鉴于美国对华关税暴涨,东南亚又在打击绕道出口的反欺诈监管的风口浪尖,中国企业海外投资的布局该怎么做?是否直接在美国建厂?或者在其他新的地区建厂?

这也需要进行战略评估。例如,针对美国的投资,多大程度会遭遇美国的对华投资限制?即便没有法律上的限制,是否会被当地州政府认为“不受欢迎”而导致无法投资?在美投资能够享受一定的政府补贴,但是许多补贴已经不对中国企业开放,那么当地员工通过代持、合作的做法,获取补贴,是否会被认定“欺诈”面临重罚?

跨文化的问题,与法律挑战也密切相关,例如与当地的供应商、合作方、员工的关系相处问题,不友好的政商环境,该如何应对?有经验的外部法律顾问也会给中国企业客户推荐有当地资源的政府公关顾问。

♜在这个领域,聘请的外部法律顾问团队、专家应包括跨境投资方面的法律专家,应具备对美国投资有一定的实际操作经验、熟悉美国法律和当地资源(如需要,针对CFIUS审查,还可以通过相关的中国律师推荐和聘请相关的美国法律问题专家,外部政府公关顾问;针对其他第三国投资,则可以由该等中国法律顾问推荐当地律师,共同策划合规的投资法律方案)。

“止血包”#4:贸易管制与制裁及高管个人安全之法律风险评估

中国企业如果将产品出口至被美国制裁的敏感国家和区域,那么企业将会面临被调查,进而被制裁、被处罚的严重后果。而实践中,中国企业境外的子公司、孙子公司,如果没有相对应的“美国贸易合规与制裁”方面的合规体系、合规方案,那么就会出现“管理失控”的情况,从而给企业带来较大的风险。对于什么样的行为,在境外的法律项下可能会产生个人刑事责任风险,企业高管可能会在境外第三国被拘押之后引渡到美国接受审理,这些都需要事先的评估并做好及时的预案。

所以,在这个领域,有必要由外部法律专家进行风险评测并制定相关的合规方案。

(二)“造血”——破局策略之二:知识产权全球布局——游戏规则与商业战略的突围

企业如何“造血”?传统的思维当然是卖货赚钱,但是“破局思维”和“法律与规则规则思维”以及“全案思维”之下的“造血”,就会有更高的维度、更大的魄力以及更长远的想象力。

对标跨国公司,一些成功的中国企业,已经开始践行这一“造血”的新模式,而且绕开了“关税”、“反倾销”、“反补贴”的贸易壁垒围堵,靠高科技、知识产权以及自己的“游戏规则”赚钱,光明正大地尝到了成功的甜头。

根据华为2022年财报,华为首次单独披露专利授权收入,2022年全年为5.6亿美元。IPlytics估算华为2019-2022年5G专利收入约12-15亿美元。

中国企业需从“代工思维”转向“规则制定者思维”——这是华为成功背后的赢家思维之一。当无数中国企业一窝蜂想着如何去东南亚开厂的时候,华为早在开始从全世界收取正当合法的知识产权许可费了。对比“贸工技”模式,华为证明“研发投入→专利→定价权”是突破卡脖子的唯一路径。

2023年,某大型中国新能源电池公司宣布与美国福特汽车公司合作,福特将投资数十亿美元在美国建设磷酸铁锂(LFP)电池工厂,由该中国企业提供技术授权(而非直接投资),这一办法能够绕开美国《通胀削减法案》(IRA)对中国企业的限制,中国科技公司仅收取技术授权费和未来基于产量的持续分成,但不持有工厂股权,尽量避免触发美国外资审查。

这一基于知识产权授权许可的“造血”模式,在国际大型跨国公司已经颇为成熟,以美国高通公司举例,其2023年专利授权收入就高达63亿美元。对于中国企业来说,未来有着巨大的成长和发挥空间。

而要做到这一点,不仅仅是依靠“研发”带来的技术成果,实践中,缺乏IP战略的研发只会导致大量的技术成果“泡沫化”,部分中国企业的专利转化率连5%都不到。

所以,“法律与规则思维”至关重要。法律顾问将需要采取一系列的,一方面,让知识产权与商业模式、企业战略相结合,另一方面,让专利需兼具防御能力(既保护自身竞争优势,又能反制裁、反壁垒)与进攻(收费和遏制对手)能力。

外部法律顾问会帮助企业进行三大方面的工作:(1)IP战略的制定,如何让知识产权为企业持续“造血”,在全球“造血”,选择什么样的核心技术进行研发攻关,优先突破;选择什么市场,在什么地域申请专利;(2)知识产权如何全球化布局,如何在数量与质量之间取得平衡,知识产权应该如何与持股架构、平行架构、税务筹划等与法律和游戏规则密切相关的领域有机融合,最大化“造血”功能;(3)知识产权的攻防策略与预案——如果要收费,该找谁合作,如何收费,如果被侵权,该如何以低成本获得高额的授权许可赔付。

点击可查看大图

这些工作的成功与否,严重依赖于外部法律顾问的国际化经验、知识产权的实务深耕、诉讼与交易的“攻守”经验,以及针对国际化战略的全案思维和全案交付能力。

♜聘请外部法律顾问团队,专家应包括(1)在知识产权跨境布局和商业化有丰富经验的专利法律专家;以及(2)跨境投资方面的法律专家,对于在海外搭建股权架构、持有境外支持产权、协调外部税务顾问拥有经验;如需要,(3)针对跨境知识产权的争议解决,专利维权和索赔,需要拥有在跨境诉讼中推荐、遴选和协调境外IP诉讼律师的资源、经验和能力。

在“止血”和“造血”之外,中国企业面对当下的国际动荡的危局、关税战的阴影,应当如何对于全球战略的思考进行全面的升维?《孙子兵法》中有云,“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。这意味着,除了掌握最核心的技术,更需要具有全球化的思维战略,才是中国企业抓住这个变局中的机遇、升维成新一代“跨国公司”的关键。

上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

——《孙子兵法》

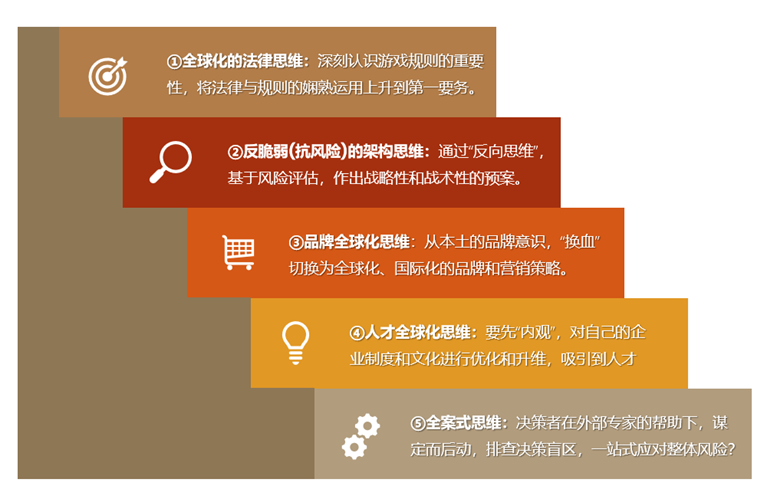

(三)“换血”——破局策略之三:企业管理与架构全球化——架构的顶层设计打造全球化企业

当地缘政治、逆全球化、贸易管制与制裁等诸多因素的影响下,中国企业是坐以待毙、被洪流吞噬,还是果断转换思维、涅槃重生?

抗击这样的不确定风险,传统的“东一榔头西一棒槌”、“贴膏药”式的模式根本上就是“螳臂当车”,将会遭遇无情的碾压,消失在历史的尘埃之中。当下的逆境,恰恰是对中国企业的“重生”唤醒——这就是需要彻底对自己固化的旧有认知,包括商业思维,管理思维,法律思维,进行“革命”和改造,脱胎换骨地对自己进行“换血”和“重构”。

想要跨越当下的逆境,涅槃成为一家全球性的公司,企业需要彻底对自己的旧有认知,脱胎换骨地进行“换血”和“重构”。

这包括以下几个方面:

1. 全球化的法律思维:深刻认识游戏规则的重要性,要全球化,必须将法律与规则上升到第一要务,因为商业模式再好,不懂游戏规则,难逃被“收割”的命运。只要关注一下成功的跨国公司,以及成功的初具国际化规模的中国企业,都有一个共同特点,对于法律与规则高度重视。大型跨国集团的法务总监在集团中一般拥有很高的地位,法律与企业战略高度统一和融合,法律与合规方面的投入较高,法律的灾难性事件相对较少,对于突发法律事件的应对,速度快,效果好,很少在媒体中出现负面新闻。这是中企出海需要学习和实践的首要功课。

从上文所提及的“止血”的角度,需要法律与规则思维,重新审视错误的战略,降低跨境投资与交易中的法律风险,避免遭遇灾难性的处罚和沉没成本。从“造血”的角度,需要对知识产权的法律规则与企业的业务成长战略有机结合,需要全球化的法律思维——进行全球化的IP布局。

从思维升级和“换血”的角度,如何真正重用法律人才,是摆在每一家中国企业面前的“大考”。对于成功出海的大型中国企业,外部的法律顾问,通常的“标配”也是国内的具有国际化思维和经验的一线律所,加上外部的经过严谨筛选的有知名度和可靠的境外律所,并且还能在风控和信息上做好有效的隔离,同时实现总部对于全球子公司、孙子公司的有效控制。

2. 反脆弱(抗风险)的架构思维:我们无法预测灾难性事件在什么时间、什么地点以什么方式到来,那么我们能够做的,就是进行反脆弱的安排,将鸡蛋分散在不同的篮子里,通过“反向思维”——基于不时进行的风险评估,作出战略性和战术性的预案。

例如,企业是否要建立双总部、平行架构、特殊股权架构、隔离架构等方式,建立多支线的全球业务体系,为企业降低外部环境——灰犀牛、黑天鹅事件等带来的致命性冲击。这就是改变原有思维,进行组织机构、股权架构逐步“换血”的重要思维。哪怕这些最坏的灾难性事件没有发生,企业也逐步脱胎换骨成一家成熟的全球性、国际化的公司。

3. 品牌全球化思维:越来越多的中国企业选择双品牌、双架构的模式,打造多元的、国际化的品牌,既利用好中国产品和技术的优势,又尊重当地的文化,从本土的品牌意识,“换血”切换为全球化、国际化的品牌和营销策略,让产品更有接受度、认可度,同时也降低了地缘政治和“不友好”外部环境对中国企业的不利风险。这同样需要懂得中国客户同时具有国际化经验和视野的外部顾问,帮助中国企业实现这一战略。

4. 人才全球化思维:中国的两弹一星,如果没有来自外部的掌握相关专业知识的国际化专家人才,那么再努力,也将停留在一个土法炼钢的状态。中国企业的出海与全球化,也是如此。拥有关键的人才,是关键。这包括内部的人才和外部的顾问。而单纯的重金聘请人才,人才也不见得加入,甚至还会避之不及,为什么?因为如果企业没有让人才认可的文化、制度,那么再厉害的人才,进入这家企业,不仅无法施展自己的才华,可能还意味着职场规划的“自杀性”行为——因为自己放弃当下职位,转投一家具有很大不确定性的企业,优秀的人才往往有很多的选择,那么为什么要选择你?所以,要真正践行“人才战略”,要先“内观”,先审查自己,先聘请外部的专家顾问,对自己的企业制度和文化进行优化和升维,方能吸引到真正的人才。

5. 全案式思维:中企出海,外部的服务机构,是否都像是“铁路警察、各管一段”?也就是说,没有人去统筹规划、帮助企业一站式应对整体的问题和风险?

这意味着,零敲碎打、盲人摸象、脚踩西瓜皮的成长模式,或者一窝蜂地去某个地方投资,希望抄别人的作业,自己不想做功课,无疑面临着巨大的风险——因为你不知道,风险的子弹将从哪个方向射来。企业要想成长为一家真正意义上的拥有长期、持久成长和“造血”功能全球化公司,这就需要,决策者在外部专家的帮助下,谋定而后动,以高维度、“全案思维”的方式,排查决策盲区,充分考虑到主要风险点。

你不知道,风险的子弹将从哪个方向射来。企业要想成长为一家真正意义上的拥有长期、持久成长和“造血”功能全球化公司,这就需要,决策者在外部专家的帮助下,谋定而后动。

点击可查看大图

例如,外部法律顾问在帮助中企出海投资中,需要关注供应链与关税和贸易管制相关的风险、国际货物买卖以及其他协议中的交易条款和关税变化带来的影响、所在国的对中国投资的限制情况、所在国的法律与政商环境的尽调与评估、对于所在国的交易对手和合作伙伴的背景调查和合同协议的审查和谈判、对于知识产权的布局和保护,对于投资和股权的架构设计、税务筹划和法律风险等等,全部都要进行“全案式”审查、评估和分析。

与此同时,在“法律”之外,优秀的法律顾问还会担任企业的“高参”,例如主动提示相关风险,主动推荐外部的公关与政府关系公司,调查公司,品牌公司和人力资源公司,帮助客户更快地“借力”和“借势”,达成战略目标。这也是“全案式思维”的一部分。

♜聘请外部法律顾问团队,应当拥有“全案式”法律筹划、方案设计以及实操交付能力,通常由多位法律专家形成“顾问团”,应包括:(1)跨境投资方面的法律专家(具有协调跨境税务顾问、欧美、中东等国的政府公关顾问的综合能力),(2)跨境供应链与关税法律专家(具有协调美国关税法律专家的资源和能力);(3)国际贸易管制与制裁相关的法律专家(具有协调推荐美国相关法律专家的资源和能力);(4)跨境知识产权法律专家(具有与跨境投资法律专家的协同能力,以及协调境外专利律师、诉讼律师的能力);(5)劳动人事法律专家(具有协调境外当地劳工法律师的资源和能力);(6)国际贸易法律专家(具有协调跨境争议解决境内外诉讼律师的资源和能力);以及(7)境外建筑工程相关的法律专家(具有协调当地律师的资源和能力)。

这样的全案式法律服务模式,根据我们的实际操作经验,可以分阶段、分步骤根据公司的实际需求和相关的风险敞口,有序进行,并不需要同时“一步到位”。

三、小结

达芬奇是一位能够同时凝视火焰和水波的人,这样的人更能洞察宇宙的真相。问题的答案往往不在问题旁边,当我们想要解决问题,想要走出困境时,一定要把思维和眼光放得更高更远,在那个维度,问题可能迎刃而解。

达芬奇是一位能够同时凝视火焰和水波的人,这样的人更能洞察宇宙的真相。问题的答案往往不在问题旁边,往往要把思维和眼光放得更高更远,问题可能迎刃而解。

与欧美以及日本、韩国的跨国公司不同,有些中国企业对于在国际市场如何使用法律与游戏规则为自己保驾护航,缺乏意识和习惯,因此在出海的路途中,遭遇各种受挫,而一些善于借力、善用规则的成功企业则已经收获了一波新的红利。

中国跨境律师,如果其熟悉国际游戏规则,了解跨国公司的成熟管理和风控方法,在跨文化沟通以及跨法域合作资源商具有优势——那么他们对于帮助中国企业出海,建立全球化视野和战略过程中,将起到极为关键的作用。

例如,我们在帮助多家出海企业过程中,如果能如“先知”一般及时预警风险,例如“绕道”出海、供应链合规、美国海关及原产地法律体系上会带来的监管危机,那么这些中国企业,就能及时获得法律与架构的帮助,收获先进的“架构产品”。例如,跨境的平行架构、特殊股权架构,避免企业因为盲目上马出海项目而导致被当地或者美国执法机关查处和重罚的严重后果。

上述的“止血”、“造血”和“换血”的三大战略,代表了我们在帮助中国企业出海的成功经验总结,也体现了走在前沿的中国企业取得了重大进展和突破性成功。中国企业正站在历史的分水岭,凡是能够成功实现认知突破、战略升维的,就能逆势增长,成为新时代的佼佼者。

[注]

[1]李斯、郑梦雅,《法律破局与全球战略:特朗普关税新政下中国企业的应对之道》,https://mp.weixin.qq.com/s/Kt8nn4qJrifuN1veYZ4tAw.

[2]贸易夜航,《注意!越南对出口商品出新规,伪造原产地行为将被严肃处理!》,https://mp.weixin.qq.com/s/vL2YtmjikGW-exoGbpjSGQ.

[3]李雪冰、刘龙娜:《当前贸易形势下中美贸易从业者的困境与出路》,https://mp.weixin.qq.com/s/bvnzYsrAELMlCz30lxfZZA.

[4]参考:王勇、刘曼妮:《关税战阴霾下的进口美国LNG合同(一):买方能否主张不可抗力?》,

https://mp.weixin.qq.com/s/XgE86vMMy9lb4sl-qB_Fsw

阎天怀:《充满不确定性的国际贸易环境下对不可抗力条款的重新审视》,https://mp.weixin.qq.com/s/XOkMtXiVTfnYvAaKLtUImw.

[5] 杨良宜:《中国公司面对制裁的应对与自保》讲座课件。