协议里的"定时炸弹":跨境并购报告提示五大诉讼预警信号(出海投资与并购系列之一)

协议里的"定时炸弹":跨境并购报告提示五大诉讼预警信号(出海投资与并购系列之一)

引言

全球并购市场在经历了2024年的增长后,2025年预计将迎来更强劲的复苏。Berkeley Research Group(“BRG”)发布了M&A Disputes Report 2025[1],调查数据显示,64%的受访者预计2025年交易价值将增加,72%的受访者认为交易量将攀升。然而,随着市场活跃度的提升,争议风险也在同步加剧,近一半的受访交易方预计,随着并购活动回暖和行业监管放松,2025年的争议数量还将进一步增加。在政策不确定性、合同条款模糊性及地缘政治冲突等多重因素交织的影响下,如何做好争议解决管理成为企业不可忽视的重要议题。

一、2024年度全球M&A争议活动观察

(一)全球观察:并购市场温和,争议暗流涌动

根据BRG发布的M&A Disputes Report 2025调查数据显示,2024年全球并购市场表现温和,总交易价值增长15%,达到3.45万亿美元。然而,相关并购争议活动增加,78%的受访者表示其公司在2024年处理的争议案件较2023年多,财务和运营表现问题、政府干预(如监管与合规框架)、外国投资或跨境审查以及税收政策是2024年全球并购市场最常见的争议原因。

从争议解决场所选择上看,法院仍然是并购交易方的第一选择,根据调查,38%的受访者偏好法院,36%偏好仲裁,26%偏好其他替代性争议解决(ADR)方法。其中,偏好法院的交易方,看重司法权威、可执行性、程序结构化和判例效力等因素;而偏好仲裁者,主要基于仲裁的高效和保密性,以及裁决的跨境可执行性。

(二)亚洲与中国:地缘政治与合规挑战交汇

亚太地区(尤其是中国)在跨境并购中可能面临独特风险。中美技术脱钩与关税博弈持续升级,美国外资投资委员会(CFIUS)对中企在半导体、科技等领域的收购实施严格审查,导致交易的失败率上升。同时,中国国内政策收紧,如《反外国制裁法》《数据安全法》《反垄断法》及相关规定的更新,使得与中国企业的跨国交易条款更加复杂,也常常引发争议。

在此背景下,东南亚成为中企规避美国监管的热门中转地,但也暗藏风险。越南、印尼等国的法律体系不完善,土地所有权和劳工权益等问题导致对合同文本的解释容易出现分歧;中国企业在东南亚的可再生能源项目则可能因政策补贴突然取消或ESG标准出现争议而面临“烂尾”风险。此外,尽管亚太企业偏好仲裁以提升裁决执行效率,但东南亚部分国家的本地保护主义可能会拖延仲裁裁决的执行。

二、并购争议增加的原因:多重风险不断叠加

报告就并购争议增加的原因,显示有五大方面产生风险因素(见下图)。

点击可查看大图

(一)宏观经济环境波动导致了争议的增加?

尽管利率下降和通胀缓解两大因素刺激了并购交易复苏,但各国政策仍存在较大的不确定性,如反垄断审查趋于严格、税收政策调整和跨境投资的国家安全 摩擦、俄乌局势)则进一步加剧了跨境交易的复杂性。例如,亚太地区企业推行的“中国+1”(China Plus One)[2]供应链分散策略,虽意在规避风险,却因东南亚国家的政策多变和法律体系差异,频繁引发合同违约与资本流动方面的争议。

(二)什么合同条款最容易成为争议的源头?

合同条款(尤其是价格调整机制)的设计缺陷,是导致并购交易中高频争议产生的根源之一。根据数据统计,超60%的受访者指出,他们所处理的并购争议涉及价格调整机制条款中的关键要素未明确界定——例如税务和营运资本结算规则、Earnout条款的绩效指标定义和净债务及现金等项目的调整规则。其中,税务责任调整是最主要争议点(63%),其次是营运资本调整(57%)、净债务调整(53%)。这种因要素界定不清导致的“价格调整预期差”,会加剧合同履行阶段对立,最终演变为法律争议。

(三)私募股权(PE)参与交易的比重上升与争议发生概率的关系?

近73%的受访者认为,私募股权(PE)的参与提升了并购争议的发生概率。另有72%的受访者指出,PE比以往更倾向于通过诉讼或仲裁启动正式争议程序。这一现象的核心动因,在于PE在交易中对合同执行和风险转移的“控制欲”更强,具体可从两方面印证:一方面,数据显示78%的受访者认为,PE具备更专业化的尽职调查能力和财务建模水平,能更精准地识别目标公司的风险并在交易中考虑争议解决方式;另一方面,PE已将诉讼或仲裁作为实现投资回报的常规路径,不再忌惮“强硬手段”。加之PE对投资回报的高要求,使其在发现合同漏洞或权益受损时更可能采取强硬手段维权。相比战略买家,PE更注重交易后价值的最大化兑现,这促使其在面临价格争议、Earnout纠纷等争议时,更倾向通过法律程序推进索赔,从而推高了并购交易的整体争议率。

(四)并购尽职调查也成为争议风险滋生的温床?

报告提及,部分PE机构为了促成交易,对并购过程中的尽职调查敷衍了事,疏漏严重。而尽调不足导致的潜在问题会直接反应在交割后的企业运营中,给交割后的企业发展埋下诸多潜在争议点。再加上行业政策突变、宏观经济冲击等突如其来的问题,都会进一步扩大交易的后续争议,给交易的执行带来困难。

值得关注的是,对知识产权的尽职调查是并购谈判的重要组成部分。知识产权往往是交易中的核心资产,但是知识产权容易引起争议,会导致交易价格的变化,甚至阻碍整个交易的实现。鉴于此,完善的交易前尽职调查,有助于实现交易的顺利过渡。在某技术公司的并购案中,项目律师在尽职调查中发现该公司的某项知识产权存在尚未解决的专利侵权索赔,并极力促成争议双方对专利许可协议进行了谈判,最终在交割前解决了让并购参与者头疼的风险点。

(五)行业与区域特性对于全球争议风险带来什么影响?

行业方面,金融服务业因监管危机(如银行业危机后的反垄断审查)导致争议频发;能源行业则受ESG转型压力影响成为争议焦点;科技领域则因数据隐私和网络安全问题面临更高的合规门槛。区域层面,欧洲、中东和非洲(EMEA)仍是争议高发地;而亚太和拉美地区的争议增速显著,尤其是东南亚,因资本涌入与当地法制环境不匹配而导致投资纠纷激增。这些行业和地区特色问题也进一步促进了全球并购争议增加。

三、并购争议增加的连锁反应与应对策略

争议数量激增直接推高了并购交易成本、延长了交易周期。面对法律费用与保险成本增加,私募股权投资者可能追求更高的风险溢价;监管审查和诉讼拖延则拉长了交易时间,同时影响资金周转与整合效率。长期来看,市场信心可能转向政策更稳定的区域(如日本、新加坡),而科技行业的海外并购收缩可能加剧“一带一路”市场的风险。

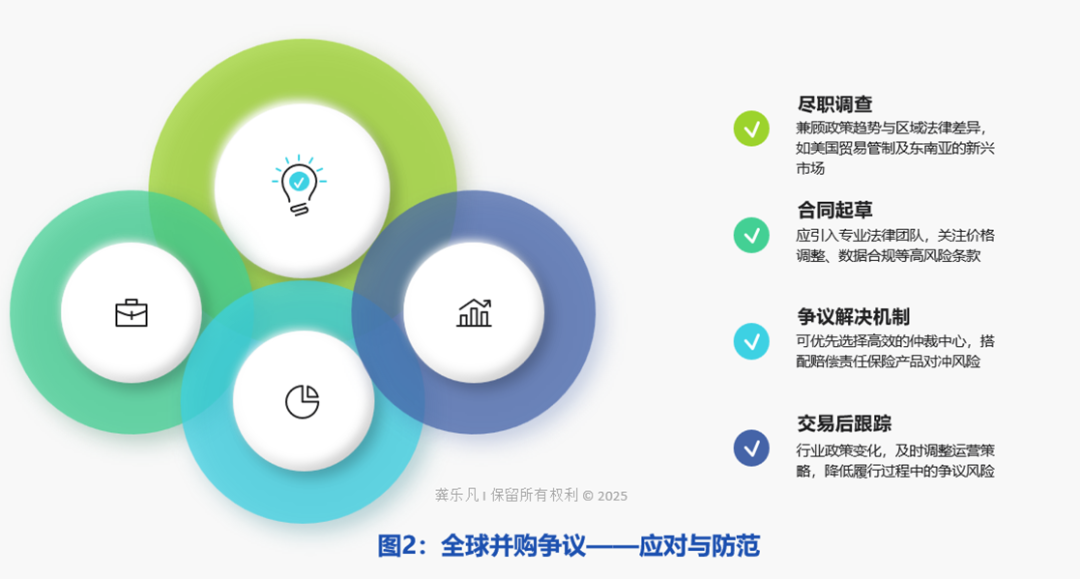

点击可查看大图

基于上述可能出现的影响,企业需前置风险管理,那么该如何做才能降低争议风险呢?具体可包括以下四大方面:

(一)尽职调查需兼顾地缘政治影响、监管政策趋势与区域法律差异,特别是在东南亚的新兴市场。在亚太地区,地缘政治环境已成为仅次于财务绩效的第二大并购争议诱因。随着美中贸易摩擦加剧,越来越多企业采取“中国加一”战略,将供应链分散至东南亚国家,如越南和泰国,以规避关税和地缘政治风险。这一趋势使得东南亚成为外资流入的热点,但也带来了新的争议风险。例如,越南因资本大量涌入,正成为潜在争议高发地。此外,东南亚各国法律体系差异显著,监管环境复杂多变,合规要求不断提升,尤其是在外资准入、数据保护和反垄断方面,给尽职调查带来更大挑战。因此,在进入东南亚市场时,尽职调查必须深入评估地缘政治变化、监管政策走向及各国法律差异,以有效识别并规避潜在争议风险。

(二)在合同起草阶段应引入专业法律团队细化条款,对于价格调整机制(如购买价格调整、盈利支付条款等)等易引发争议的条款重点关注——报告显示,约40%的受访者认为PPA/true-ups/completion accounts是2024年争议最常见的诱因,29%的受访者预计盈利支付条款将在2025年引发更多争议,条款模糊与业绩指标不清是主要风险点。因此,应明确财务口径、计算方法、支付时点及争议解决路径。同时,需兼顾ESG责任及数据合规等新领域的法律与监管要求,尤其在欧盟等监管趋严地区,ESG相关披露义务已成为合规审查重点,建议将ESG陈述与保证纳入合同,并设置相应的违约救济机制,以降低未来因监管变化或披露不足引发的纠纷风险。

(三)争议解决条款究竟如何选择,不能想当然。究竟选择伦敦、新加坡、香港、斯德哥尔摩还是国内,需要综合各类因素加以专业评估。建议进行“沙盘推演”:模拟潜在争议焦点、对方可能采取的战术、不同法域法院的干预倾向以及资产所在地与判决/裁决的承认执行难度,而非仅以地域便利或“熟悉”作为唯一考量。此过程必须与熟悉国际仲裁纠纷的律师共同分析论证,提前识别程序性陷阱与战略优势,真正做到未雨绸缪。此外,可评估是否搭配陈述与保证保险(R&W保险):报告显示,48%的受访者认为R&W保险会促使买方直接向保险公司索赔,从而绕过卖方、延长争议周期,但也同时分散了卖方风险并可能降低谈判摩擦;因此,需权衡保费成本、免赔范围、理赔历史及保单排除条款,与争议解决路径同步设计,形成“程序+保险”的双层风险对冲机制。

(四)交易后还应持续跟踪行业政策变化,关注整合的过程,及时调整运营策略,有效降低合同履行过程中可能出现的风险。报告提醒,2024年有32%的争议源自“监管与合规结构”变动,29%与“跨境投资审查”相关,且38%的受访者预计2025 年因“尽职调查相关因素”引发的纠纷将进一步上升。为此,建议建立“投后政策雷达”机制:每季度复盘目标公司所在司法辖区的外资准入、反垄断、ESG 披露、数据跨境流动及关税政策更新,并与外部法律顾问进行快速合规体检;同时把整合里程碑(如ERP并轨、客户数据迁移、供应链切换)与并购协议中的陈述与保证、盈利支付指标挂钩,发现偏差立即启动补救或价格调整谈判,避免小问题演变为报告所述67%的盈利支付争议那样因“业绩指标模糊+事后业务条件变化”而爆发。通过动态监控+合同工具双轮驱动,才能把政策变动和整合摩擦消化在履约前端,而非留给争议解决程序去“买单”。

结语

2025年的并购赛场,筹码不再只是估值与规模,而是“确定性溢价”,并购“回暖”不等于“好做”。当宏观利率下行打开交易窗口,地缘政治与监管收紧却同时抬高了争议赔率。谁能把尽调镜头拉到国别风险、把合同颗粒度细化到ESG数据字段、把仲裁桌提前到谈判室,甚至把保单条款写进盈利支付公式,谁就能把69%的争议概率转化为100%的战略主动权。让政策雷达、合规仪表盘与整合里程碑同频运行,把每一次监管风吹草动和业绩偏差都变成触发补救、调价或索赔的“活条款”,而非留给法院、仲裁庭去事后买单。

谁先做到这几件“脏活累活”,谁就能用最小代价把交易做成、把钱落袋。

[注]

[1]https://www.thinkbrg.com/insights/publications/ma-disputes-report-2025/,报告全文:https://media.thinkbrg.com/wp-content/uploads/2025/03/18063531/MA-Disputes-Report-2025_F.pdf.

[2]“中国加一”(China Plus One)战略,是指跨国企业在保持中国产能的同时,有意识地把新增投资或部分现有生产环节,转移到中国周边(主要是东南亚、印度等)低成本国家,以分散供应链风险、减少对单一市场的依赖,并应对中国劳动力成本上升、贸易摩擦及地缘不确定性等挑战,http://cefco.cn/phone/content/details945_29583.html。