AI应用在香港版权法中的潜在问题

AI应用在香港版权法中的潜在问题

近年来,人工智能的普及席卷各行各业。人工智能通过电脑程序解读和分析庞大的数据,从而更有效率、更精准地找到答案。而生成式人工智能(AI)可以说是人工智能的进阶版。这些电脑程式通过电脑程式及庞大数据资料去创造文字、图像、音乐、视频,比如ChatGPT,DeepSeek等。

要维持AI的良好运作,AI运营商需要不停地向AI电脑程式提供大量数据,但这些数据又是哪儿来的?通常AI运营商就用最直接的办法,即在互联网上(免费或要订阅的)搜索。且不谈这些从互联网上搜到的数据(“网上数据”)是否内容正确及或是否涉及个人资料。这些网上数据大部分都是版权作品,就算版权持有人同意将其版权作品上载互联网,也并不代表同意让AI运营商获取,做为AI运作的原材料。每个AI运营商都要为其大数据库增加新的资料,因为如果大数据库内都是旧资料,会令用户丧失信心或降低竞争力。当然,AI运营商会想以最简单、直接及无偿方式获取最新的资料,以保持其竞争力。但这不仅是对版权持有人的极大不公平,也是钱的问题。如果在版权法中加入AI运营商需支付许可费的话,会令AI运营商的营运成本增加,影响AI的发展。如何平衡以下三方利益是根本问题:(1) 版权持有人;(2) AI 运营商;(3) 公众。

对于这个问题,不同国家/地区有不同的做法。有些是出具一些框架协议,让AI运营商自行遵守。比如香港个人资料私隐专员工处(“私隐专员工处”)出具的人工智能(AI):个人资料保障模范框架(“模范框架”),前述的模范框架是对企业、机构在采购、实施及使用AI纳入业务流程的建议。有些是修改法例去扩大版权法內容,对计算分析作出豁免。这包括新加坡、美国(公平使用),英国(为研究作非商业用途)。

最近英国政府为扩大豁免修例而作出咨询,引起英国音乐界行业的极大反弹,认为扩大豁免的话,会扼杀版权持有人的权益。为了发展AI行业,而舍弃了价值1200亿英镑的创造性行业,连英国上议院都对修例投出反对票。

对于企业/机构在引入AI前,向雇员推行相关培训,私隐专员工处亦出具了“雇员使用生成式AI的指引清单[1]”,建议培训包括以下:

1、哪种AI工具才可使用?

清楚描述被获准使用的AI工具。被获准工具的用途及清楚说明是否某一级别的员工才能使用。

2、个人机密资料的豁免匿名化

提醒雇员不能将个人机密资料输进AI的大数据,又或者将其匿名化。

3、使用是否合法?

标的雇员使用AI时用途是否合法?如将AI工具用作非法用途,企业/机构可报警求助之外,亦违反雇员手册,严重可立刻被解雇。另外,经AI工具处理的文字或总结,有机会按电脑程式员的偏见和歧视而有一定的偏颇。这方面在使用AI处理过的文字,总结都要留意。

香港现行的版权法

按现行的版权法,由AI产生有原创性的文学、戏剧、音乐和艺术作品(“文戏音艺”)的版权,是属于作出创作该作品所需的安排的人。但是,用AI创作该作品所需的安排的人又是谁呢?估计是负责AI的团队。香港版权法对此没有更深的解读。到现在为此亦未有法庭案例对此作出分析。

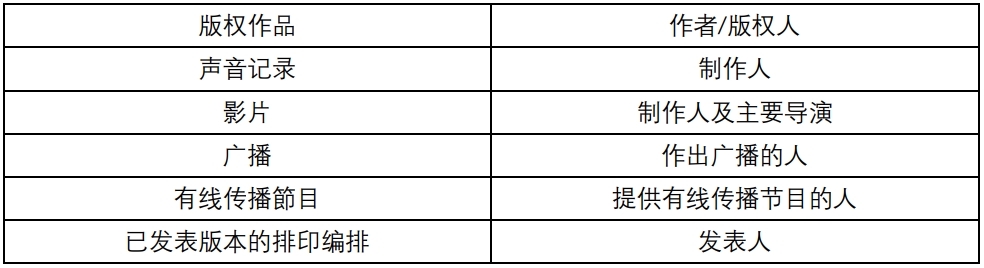

对于由AI产生的非文戏音艺的版权作品,只需未抄袭其他版权作品即可,无需原创。这些非文戏音艺的版权作品,含声音记录、影片、广播、有线传播节目及已发表版本的排印编排。

由AI产生的非文戏音艺版权作品,其版权属于:

点击可查看大图

香港特区政府对版权法的咨询

香港特区政府方面,于2024年7月推出为期两个月的咨询。建议对现时的版权法中加入数据开采豁免,并提出了一系列同数据开采豁免相关的问题,包括:

1、需加入或不加入数据开采豁免并提出理由;

2、如加入数据开采豁免,这对AI营运方面会有什么帮助?

3、版权许可协议对数据开采是否普遍?这些版权许可协议是否有效?

4、哪些合理限制,会令AI运营商和版权持有人的利益得以平衡?

这次咨询反应踊跃,香港律师会的版权小组及其他相关团体都对咨询文件进行反馈。

总结

随着科技的指数级进步,这一过程将引发诸多法律问题。我们需通过研讨并构建公平机制,以妥善解决这些问题。

[参考文献]

[1]https://www.pcpd.org.hk/tc_chi/resources_centre/publications/files/guidelines_ai_employees.pdf.

https://www.pcpd.org.hk/tc_chi/resources_centre/publications/files/ai_protection_framework.pdf.