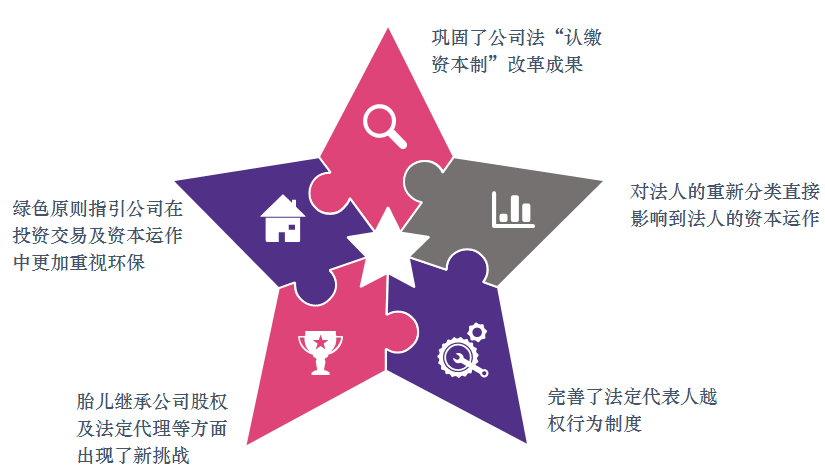

《民法总则》对公司证券法律制度与实践的影响

《民法总则》对公司证券法律制度与实践的影响

我国实行"民商合一"的立法体系。民法典处于整个民商事立法体系中的中心地位,民法总则统辖民商事法律规范。公司法、三资企业法、证券法等商事特别法与民法典构成特别法和一般法的关系。《民法总则》第三章"法人"第一节"一般规定"和第二节"营利法人"的相关规定,基本与《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")保持一致,并在表述上大多直接参考了《公司法》的相关条文。与此同时,作为上位法的《民法总则》对民法基本原则以及对法人制度等方面的创新与调整,也将直接影响和改变公司证券等商事法律制度及其实践。

一、《民法总则》从民法典的上位法层面上确认了"认缴资本制"的商事改革方向,将进一步消除对实缴资本的要求

《民法总则》回应了公司法"认缴资本制"改革,从民法典的上位法层面上对这一制度进行了确认。《民法通则》第三十七条规定"法人应当具备下列条件……(二)有必要的财产或者经费"。《民法总则》则删除了"必要的"这一定语,在第五十八条对应部分规定"法人应当有自己的……财产或者经费"。

2013年,我国在全国范围内开展公司认缴资本制改革。2013年12月28日,全国人大对《公司法》进行重大修订,放宽注册资本登记条件,将"实缴资本制"改为"认缴资本制"。在2014年初,国务院做出《关于全面废止和修改部分行政法规的决定》,决定废止《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》和《<中外合资经营企业合营各方出资的若干规定>的补充规定》,同时修改《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》、《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》和《中华人民共和国外资企业法实施细则》。最高人民法院也在2014年2月份公布了《最高人民法院关于修改关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定的决定》,根据《公司法》的修订情况,对公司法司法解释(一)、司法解释(二)和司法解释(三)进行调整。

随着上述法律、法规的修订,公司设立门槛进一步降低,主要体现在以下几个方面:

第一,

除法律、法规以及国务院决定对公司注册资本最低限额另有规定的外,取消了有限责任公司最低注册资本3万元、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制;

第二,

不再限制公司设立时股东(发起人)的首次出资比例;

第三,

不再限制股东(发起人)的货币出资比例;

第四,

取消了注册资本应在公司成立两年内缴足、投资公司在五年内缴足的出资时间限制,将实缴时间出资的安排交由股东(发起人)在章程中自行约定,营业执照中也相应删除"实缴资本"一项。

在目前的商事实践中,公司登记机关对新设公司进行登记时已不再限制最低注册资本的数额,也不再要求提供验资报告,注册资本的缴纳由股东在章程中自行约定(注:法律、法规对最低注册资本仍有规定的除外,例如《中华人民共和国商业银行法》对商业银行的最低注册资本仍有要求,并规定注册资本应是实缴资本)。但是,还是有一些承担监管或者自律监管职责的组织在公司是否有"必要的"财产这一问题进行"纠缠"。例如,私募基金管理公司在中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人资格时,"标的公司是否有必要的财产或经费开展业务"还是私募基金管理公司及其所聘请中介机构的一道必答题。

公司作为私法意义上的法人,需要多少资金开展经营自然由其自行判断,应无需立法部门或者(自律)监管部门在这一点上过度劳心。笔者相信,随着《民法总则》肯定"认缴资本制"这一制度安排,社会共识将进一步凝聚,未来民商事活动中在这一问题上的限制和障碍将会越来越少,进一步减轻投资者负担。

二、《民法总则》以"营利法人"和"非营利法人"作为法人分类标准,对法人的资本运作具有直接的影响

《民法总则》对"法人"的重新分类无疑是本次立法中的重点。《民法通则》将法人划分为"企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人"的做法脱胎于我国计划经济体制下的单位制度。在《民法总则》中,立法者同时接受了"营利法人和非营利法人" 与"公法人和私法人"两种立法思想,并在两者之间进行了妥协,按照法人设立目的不同将法人重新划分为营利法人、非营利法人,同时增设"特别法人",将履行公共职能的机关以及具有中国特色的农村集体经济组织、基层群众性自治组织和城镇、农村的合作经济组织归入其中。

《民法总则》规定,"营利法人"指的是以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人;"非营利法人"指的是为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人。

两个概念看起来是相互对立的,但仔细分析,就会发现营利法人和非营利法人的构成要件的对立关系并非一一对应。

○

一方面,营利法人的构成要符合两个要件,第一是取得利润;第二是取得利润的目的是把利润分配给出资人。法人要取得利润,就要开展经营活动。换言之,营利法人的构成条件为:(一)开展营利性活动以获取利润;(二)获取利润的目的是为了分配给出资人。

○

另一方面,非营利法人的构成要符合三个要件,第一是非营利法人可以取得利润;第二是非营利法人的资金,不能向出资人进行分配;第三是,非营利法人要以公益目的或者非盈利目的设立。

既然营利法人与非营利法人的构成要件的对立关系并非一一对应,那么双方就有可能存在相互渗透甚至相互转换的情形,导致法人的类型归属处在一个模糊和不稳定的状态。假设一个营利法人修订其章程文件,约定存续期间内部不进行收益分配,且经营所得均用于非营利性事业,该法人是否就会成为"非营利法人"?又假设该法人若干年后再次修改章程又向出资人进行分红,是否又会从"非营利法人"变更为"营利法人"呢,如果可以转变的话,那么分属不同登记机关登记的法人变更应当履行怎样的变更程序?假设一个营利法人将其主要资产投资于非营利法人,或者反过来非营利法人以"保值、增值"的名义将其资产投资于营利法人,那么在整体上如何看待这样的经营实体的性质呢?

这样的假设并不是空穴来风,民办高校性质的变化就可以当作是这种假设的原型。在2015年之前,根据《中华人民共和国教育法》(以下简称"《教育法》")、《中华人民共和国高等教育法》(以下简称"《高等教育法》")和《中华人民共和国民办教育促进法》(以下简称"《民办教育促进法》")的规定,任何人不得以营利为目的举办民办高校,民办学校出资人仅有权从办学结余中取得合理回报。2015年底《教育法》和《高等教育法》修订并同时删除了"不得以营利为目的"的规定,仅限定"以财政性经费、捐赠资产举办或者参与举办的学校及其他教育机构不得设立为营利性组织"。2016年修改的《民办教育促进法》将民办学校分为非营利性和营利性两大类,禁止设立实施义务教育的营利性民办学校。这样一来,一家民办高校就有可能从非营利法人转变为营利法人。

法人在"营利法人"与"非营利法人"性质上的模糊与不稳定的状态,对法人的实际运营将产生重大影响:

第一,影响法人的税收缴纳。

《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称"《所得税法》")规定,"符合条件的"非营利组织的收入免征企业所得税。现行法律体系下,税务机关对于免征企业所得税的非营利组织的认定标准则更为细致,《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》规定了符合免税资格认定的非营利组织必须同时满足的九个条件[1]。

如果一家法人的状态由非营利法人转变为营利法人,那么是否要补缴之前历年的免税或税收优惠金额呢?或者一家法人的状态由营利法人转变为非营利法人,那么是否能够顺利通过免税资格认定?这些问题的解决都有待于实践给出答案。

第二,影响法人进行上市等资本运作。

法人进行资本运作均以其营利性为前提。非营利法人能否直接申请IPO、新三板或者其他资本运作?答案一定是否定的。目前的解决方案主要是:

一是

将非营利法人进行改制设立为营利法人(且不计审批与登记机关变更等因素),在一定时间的运营后再进行资本运作;

二是

给非营利法人穿上一层营利法人的外衣,例如设立营利法人投资非营利法人,然后在营利法人的层面上进行资本运作,但这种方式在合规方面一直存在着争论。

例如,2017年2月,湖南三一工学院股份有限公司(以下简称"三一学院")在全国中小企业股份转让系统(以下简称"新三板")挂牌交易,三一学院为一家股份有限公司,其主要收入来源于其作为唯一举办人的湖南三一工业职业技术学院(以下简称"三一工学院")分配的合理回报。三一工学院性质上仍属于一家非营利性社会组织,举办人虽然可以取得合理回报,但举办人以营利为目的为主营业务在现有法律下是否合规未有明确界定。鉴于项目法人性质以及业务性质的模糊性,三一学院的《公开转让说明书》中在"重大事项提示部分"特别提醒投资者注意"公司业务仍存在合规性风险"。

三、《民法总则》完善了法定代表人越权行为制度

法定代表人逾越权限,以公司名义从事的法律行为称为越权行为。

《民法总则》在《民法通则》、《公司法》和《合同法》的基础上,将法定人越权缔约制度的适用范围进行了拓展。

《民法通则》和《公司法》没有专门针对法定代表人越权行为的法律后果进行规定,只是在《中华人民共和国合同法》(以下简称"《合同法》")规定了双方民事法律行为中法定代表人越权行为的法律后果。《合同法》第50条的规定,"法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效"。但是,《合同法》未就单方民事法律行为和多方民事法律行为情形下的法定代表人的越权行为作出规定。

《民法总则》第61条的规定则解决了这一问题,将《合同法》规定的法定代表人越权缔约制度的适用范围拓展到单方民事法律行为和多方民事法律行为情形下。根据规定,"法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。"

在公司治理实践当中,为了避免法定代表人越权行为给公司造成的损失,公司应当完善财务财务管理制度、完善用章用印制度以及建立法定代表人职权范围信息披露制度,减少法定代表人越权行为的空间。

四、《民法总则》在特定情况下承认了胎儿的民事权利能力,在胎儿继承公司股权及法定代理等方面带来了新的挑战

《民法总则》在《中华人民共和国继承法》(以下简称"《继承法》")的基础上,第一次认可了胎儿的民事权利能力,构成了自然人民事权利能力一般原则的例外。此外,《民法总则》在赠与制度中进一步发展了胎儿有接受赠与的权利。但是,对胎儿的保护则以出生存活为条件,出生之前效果尚未能确定。

这种效果尚未确定的状态在公司股权继承/赠与情况下将导致公司股权结构的不确定性,对企业申请IPO、新三板或者其他资本运作有可能构成障碍。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》,企业申请上市,其股权要清晰,控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。如公司股东尤其是控股股东在企业申请上市期间去世而出现胎儿继承的情形,则因此会存在股权是否清晰的问题。这可能影响企业的上市申请。

目前国内资本市场还未出现过因胎儿继承/赠与股权从而影响企业上市的案例。但是其他因继承影响导致企业控制权发生变更从而影响企业上市的案例同样具有一定的参考意义。比如,2007年,盛通股份上市前原实际控制人去世,虽然其继承人就继承后的股权稳定情况进行了一些安排,盛通股份仍因"实际控制人变更"导致其2008年未能通过IPO审核。

此外,在胎儿继承/赠与取得公司股权的情形下,公司章程股东列表如何书写、登记机关如何进行股权登记、法定代理人如何行使权力、存在两个法定代理人时如果两个意见不一致当如何进行商业决策,也都还需要单行法律、法规或者部门规章对此进行完善,同时也需要当事人进行明确的事先约定避免陷公司运营于僵局。

五、绿色原则成为公司开展民商事活动的基本原则,公司在投资交易与资本运作中将更重视环保

《民法总则》将绿色原则确立为基本原则,规定"民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境"。

在商事活动中,绿色原则将从公法和私法两个层面上对公司运营产生影响。

商业浮在信用的海洋上,但是商业也伴随着监管。《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境保护税法(草案)》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》等一系列环境保护法律、法规相继出台,行政管制的触角已经触及到了企业经营的方方面面,包括选址、污染物排放种类、数量、污染物处理方式、数据备案、经营活动中改善生产技术、税收优惠等等,这些都直接影响到企业的商业决策和商业运营。与其说企业在民事活动当中自觉地保护环境,毋宁说企业是在法律、法规和政府行政指令的要求下开展民事活动,并完成环境保护的指定动作。

此外,政府机构也会不时发布新的政策引导企业重视环保工作,例如中国证监会曾在2016年表示,"公司在最近36个月内存在违反环保法律、行政法规或规章,受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的,不得IPO"。

在投资以及货物买卖等商业交易中,环境保护条款渐渐成为交易合同中的一种标准化条款。越来越多的金融机构、私募股权投资基金对标的公司进行股权投资或者债权融资时,要求标的公司承诺完全遵守当地的环境保护法律以及法规,例如,IFC(国际金融公司)向企业提供债权融资时,其合同就要求"the Borrower is in full compliance with……the Environmental and Social Policies and local applicable environmental laws and regulations(借款人应当完全遵守环保政策、社会政策和借款人所在地现行有效的环境保护法律、法规)"。涉及货物买卖方面,跨国的零售商品连锁企业在对供应商进行考察时,也越来越多地将注意力放到交易对手方生产的产品是否造成环境重大污染以及不符合所在地环保监管法规。随着环保意识的逐渐增强,相信环境保护条款及其细致化的约定也将成为交易各方商业谈判中重要的组成部分。

这些法律、行政及交易的要求,将促使公司更加注意其行为符合环保、节能等准则的要求。

注:

[1] 《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》第一条规定了符合免税资格认定的非营利组织必须同时满足的九个条件:

(一)依照国家有关法律法规设立或登记的事业单位、社会团体、基金会、民办非企业单位、宗教活动场所以及财政部、国家税务总局认定的其他组织;

(二)从事公益性或者非营利性活动;

(三)取得的收入除用于与该组织有关的、合理的支出外,全部用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业;

(四)财产及其孳息不用于分配,但不包括合理的工资薪金支出;

(五)按照登记核定或者章程规定,该组织注销后的剩余财产用于公益性或者非营利性目的,或者由登记管理机关转赠给与该组织性质、宗旨相同的组织,并向社会公告;

(六)投入人对投入该组织的财产不保留或者享有任何财产权利,本款所称投入人是指除各级人民政府及其部门外的法人、自然人和其他组织;

(七)工作人员工资福利开支控制在规定的比例内,不变相分配该组织的财产,其中:工作人员平均工资薪金水平不得超过上年度税务登记所在地人均工资水平的两倍,工作人员福利按照国家有关规定执行;

(八)除当年新设立或登记的事业单位、社会团体、基金会及民办非企业单位外,事业单位、社会团体、基金会及民办非企业单位申请前年度的检查结论为"合格";

(九)对取得的应纳税收入及其有关的成本、费用、损失应与免税收入及其有关的成本、费用、损失分别核算。

参考资料

[1] 全国人民代表大会常务委员会副委员长李建国, 关于《中华人民共和国民法总则(草案)》的说明, 载于中国人大网.

[2] 王利明. 民法典体系研究[M]. 第二版. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.

[3] 王利明. 民法总则研究[M]. 第二版. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.

[4] 朱庆育. 民法总论[M]. 第二版. 北京: 北京大学出版社, 2012.

[5] 王军. 中国公司法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.

[6] 苏永钦. 私法自治中的国家强制[M]. 北京:中国法制出版社, 2005.

[7] 贾明军 吴卫义(主编). 上市公司股权分割与传承[M]. 北京:法律出版社, 2016.

[8] [美] 劳伦斯·弗里德曼. 二十世纪美国法律史[M]. 周大伟等译. 北京: 北京大学出版社, 2016.

[9] 崔拴林. 论我国私法人分类理念的缺陷与修正—以公法人理论为重要视角[J]. 《法律科学(西北政法大学学报)》. 2011年第4期, p.83-94.

[10] 湖南三一工学院股份有限公司《公开转让说明书》.