“时”不我待 | 继承权诉讼时效之理论与实践研究

“时”不我待 | 继承权诉讼时效之理论与实践研究

一

诉讼时效

1.定义

诉讼时效是指权利人在法定期间里不行使权利即丧失人民法院保护其民事权利的法律制度[1],或指债务人怠于行使权利的期间持续到法定期间,其公力救济权归于消灭的制度[2]。我国《民法总则》第188条规定:"向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。"

2. 功能及价值

法谚有云:"法律不保护权利上的睡眠者"。法律保护积极主张权利的人,对自己权利漠不关心,怠于主张权利的人,法律是不保护的,诉讼时效制度的功能是督促当事人积极行使权利。诉讼时效制度以牺牲已罹于时效之债权人的利益为代价,保障债务人免受不当或过时请求的干扰,确保法律关系的确定性和安定性,其内在的法价值是尊重现存秩序、维护社会经济秩序的稳定及交易的安全[3]。诉讼时效制度的本质是对民事权利的法定限制,关乎社会公共利益和法律秩序的统一[4]。

3. 适用诉讼时效的范围

民事权利以其作用为标准,可分为支配权、请求权、抗辩权及形成权[5]。支配权与形成权的行使仅靠单方的意思表示,不需要相对方协助即可实现,不适用诉讼时效。抗辩权是一项对抗他人请求权的权利,仅在一方当事人行使请求权,另一方当事人方得进行抗辩,自不存在适用诉讼时效。请求权是权利人请求相对人为或不为特定行为的权利,请求权主要包括债权请求权、物权请求权、身份权上的请求权、侵权赔偿请求权等。债权请求权和侵权赔偿请求权适用诉讼时效的规定,这在理论界与实务界并没有争议;身份权上的请求权乃基于人身关系而存在,不能脱离身份关系而独立存在,故人身权上的请求权也不适用于诉讼时效。但是物权请求权是否适用诉讼时效,理论界与实务界的争议很大。

我国《民法总则》第196条规定:"下列请求权不适用诉讼时效的规定:(一)请求停止侵害、排除妨碍、消除危险;(二)不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产;(三)请求支付抚养费、赡养费或者扶养费;(四)依法不适用诉讼时效的其他请求权。"根据《物权法》第33、34、35、36条的规定,物权法规定的物权请求权包括:物权确认请求权、返还原物请求权、排除妨害请求权、消除危险请求权、恢复原状请求权。结合民法总则和物权法的规定,我们可以看出,物权确认请求权、未登记的动产物权返还请求权、恢复原状请求权是应该受到诉讼时效限制的,并非所有的物权请求权都不适用诉讼时效的规定。

4. 继承请求权是否适用诉讼时效

我国《继承法》第8条规定:"继承权纠纷提起诉讼的期限为二年,自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算。但是,自继承开始之日起超过二十年的,不得再提起诉讼。"《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国继承法>若干问题的意见》(以下简称《继承法意见》)第17条规定:"继承人因遗产继承纠纷向人民法院提起诉讼,诉讼时效即为中断。"第18条规定:"自继承开始之日起的第18年后至第20年期间内,继承人才知道自己的权利被侵犯的,其提起诉讼的权利,应当在继承开始之日起的20年之内行使,超过20年的,不得再行提起诉讼。"可见,我国现行的民法是支持继承请求权适用诉讼时效的,继承人只有在诉讼时效期间内行使继承权恢复请求权,法院才保护其权利,否则人民法院不予保护[6]。

二

实务中关于继承请求权适用诉讼时效的争议

在司法实务中,关于继承是否适用诉讼时效问题确实存较大争议。一种观点认为:继承权纠纷应该依据《继承法》第8条的规定,适用诉讼时效制度,超出诉讼时效的自然不予保护。如广东省深圳市中级人民法院在(2016)粤03民在45号判决书所述,"关于位于深圳市宝安区公明街道上村社区XX居民小组X路XX号的村民私宅,陈国有再审主张该房屋原是其父母的财产,其父亲于1959年10月去世,此时发生一次财产继承,该房屋的一半应由其母亲与陈明、陈国有及陈香共同继承。本院认为,《中华人民共和国继承法》第八条规定,继承权纠纷提起诉讼的期限为二年,自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算。但是,自继承开始之日起超过二十年的,不得再提起诉讼。依照陈明的主张,从其父亲去世时已经发生一次继承,则其至今才提出相关诉讼,早已超过二十年,对其相关主张,本院再审不予采纳。"

另一种观点认为:根据《继承法》第25条第1款的规定:"继承开始后,继承人放弃继承的,应当在遗产处理前,作出放弃继承的表示。没有表示的,视为接受继承。"《物权法》第29条规定:"因继承或者受遗赠取得物权的,自继承或者受遗赠开始时发生效力。"《最高人民法院关于贯彻执行﹤中华人民共和国民法通则﹥若干问题的意见(试行)》第177条规定:"继承的诉讼时效按继承法的规定执行。但继承开始后,继承人未明确表示放弃继承的,视为接受继承,遗产未分割的,即为共同共有。诉讼时效的中止、中断、延长,均适用民法通则的有关规定。"[7]结合上述法律及司法解释的规定可知,如果继承人在继承开始后均未表示放弃继承,且未进行遗产分割,则各继承人对遗产处于共同共有状态,即使经过了二十年,这种共同共有状态也不会改变。所以,虽然此时不能提起继承权纠纷之诉,但继承人可以以共有人的身份向法院提出析产之诉。对于这种情况,最高人民法院1987在《关于继承开始时继承人未表示放弃继承遗产,又未分割的可按析产案件处理问题的批复》([1987]民他字第12号)中明确指出:"……各继承人都没有表示放弃继承,根据《继承法》第二十五条第一款的规定,应视为均已接受继承。诉争的房屋应属各继承人共同共有,他们之间为此发生之诉讼,可按析产案件处理,并参照财产来源、管理使用及实际需要等情况,进行具体分割。"

由此,遗产继承直接转变为遗产共有状态,进而演化为共有遗产的析产分割问题,又因物权纠纷不适用诉讼时效,自然推导出遗产析产分割同样不适用诉讼时效的结论。如深圳市宝安区人民法院在(2011)深宝法民一初字第7303号判决书中所述,"本案系继承纠纷。一、关于本案的诉讼时效问题。《中华人民共和国继承法》第八条规定:继承权纠纷提起诉讼的期限为二年,自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算,本案被继承人廖某带于1993年死亡,继承开始,各继承人均未作出放弃继承的表示,应视为接受继承;《中华人民共和国物权法》第二十九条规定:因继承或者受遗赠取得物权的,自继承或者受遗赠开始时发生效力,自被继承人死亡时起,各继承人即依法取得被继承人廖某带遗留房产的物权,各原告根据物权主张权利,不受诉讼时效限制。"

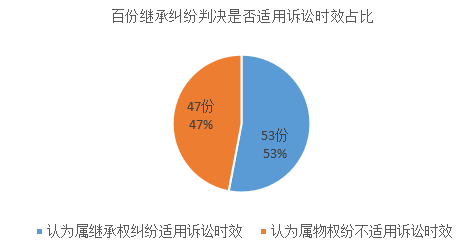

笔者通过聚法案例库检索"法定继承纠纷"、"诉讼时效",从中简单抽取100份判决书,梳理这100份判决书后发现:认为继承遗产属于继承权纠纷应适用诉讼时效的有53份,认为继承遗产属于物权纠纷不适用诉讼时效规定的有47份,如下图所示:

以上两种观点在司法实务中基本上势均力敌、不分伯仲,因此也导致大量同案不同判,甚至在同一法院也可能出现同案不同判现象,使社会对遗产继承产生诸多不安定感。上述两种观点分歧是继承遗产分割纠纷是否适用诉讼时效,背后的法理分歧是:继承遗产分割是共有财产析产关系,还是单纯的继承权实现关系[8]。更进一步来说,是司法理论和实务界对"继承权纠纷"的概念和理解不同。

三

"继承权纠纷"的概念界定

我国《继承法》规定了继承权纠纷的诉讼时效,但法律和司法解释并未对"继承权纠纷"的概念进行界定,是所有涉及继承的纠纷都涵盖在"继承权纠纷"里面,还是因继承人地位和资格引起的纠纷属于"继承权纠纷",理论界和实务界观点不一,难以达成统一的意见。

1.我国学界对继承请求权的性质认识尚未达成统一,概括来说,主要有三种学说:继承地位回复说、遗产回复请求权说、继承资格确认及财产回复请求权说。

(1)继承地位回复说

继承地位回复说也被称为形成权说,该说认为"继承权乃继承人对被继承人之人格及法律上地位之承继,故所谓继承回复请求权乃系真正继承人其继承权受侵害时得回复其法律地位之形成权。"[9]"继承回复请求权,即为使发生表见继承人之继承资格溯及于继承开始时消灭而使请求人之继承资格溯及的回复效力之形成权"[10]。该学说更侧重于继承人资格的确认,并不过多涉及侵害遗产权利。

萨维尼曾经说过:"个体生命的终点已被预先注定了,因此继承性的财产更替是不可避免的,因而维持继承性财产更替的秩序就显得特别重要。"因此,不涉及遗产权利而谈继承回复请求权是没有实际意义的。

(2)遗产回复请求权说

遗产回复请求权说认为,继承回复请求权的目的就是使真正继承人拿回应继遗产,可分为独立权利说和集合权利说。

A、日本及我国台湾地区学者多主张独立权利说,该说认为,继承回复请求权并非物上请求权,是一种与每一个财产上的返还请求权不一样的独立请求权,继承回复请求权不但能请求侵害遗产标的的人返还遗产,同时还确认了真正继承人的继承资格。继承回复请求权发生后当事人首先会质疑对方的继承资格,其次才决定系争遗产的归属,而物权返还原物请求权对继承人的身份不做争辩,仅仅争论物的所有人[11]。因而,继承回复请求权是一种特别的请求权。

B、集合权利说认为,法律为了方便当事人诉讼而设立继承回复请求权,为了保护交易安全又规定了比较短的时效期间,继承回复请求权是继承人由被继承人处所继承权利主体地位的集合或是一种基于个别财产权的侵害而发生的个别物权的请求权集合,它没有独立的请求权性质[12]。日本实务界多采此说。

(3)继承资格确认及财产回复请求权说

继承请求权是一种基于身份关系发生的请求权,又称继承恢复请求权或遗产恢复请求权,包括确认继承人资格的请求权和对遗产的返还请求权[13]。正如台湾学者王泽鉴先生所言"继承回复请求权,乃继承权被侵害者,被害人(真正权利人)或其法定代理人得请求回复之权利也。也即正当继承人,请求确认其继承资格及回复继承标的之权利"[14]。该说认为,继承回复请求权具有继承资格确认及财产回复请求权两种功能。

2. 我国实务界对"继承权纠纷"的界定主要有三种观点:

(1)凡是因继承提起诉讼的纠纷都是继承权纠纷,任何继承案件都应适应继承权的诉讼时效。

(2)继承权纠纷是指享有继承权的自然人身份有争议,或者说继承人中是否存在丧失继承权、是否存在继承人以外的可分得遗产的自然人等情形,如继承法第七条规定的,"继承人有下列行为之一的,丧失继承权:(一)故意杀害被继承人的…",再如继承法第十四条规定的可以分给适当遗产的人,以独立的诉讼主体资格向人民法院提起诉讼等。[15]

(3)认为只有继承人与否认其继承权且占有遗产的全部或部分的无正当权源的人发生的纠纷才是继承权纠纷。[16]

3. 实务观点各有不足:

第一种观点,根据《最高人民法院关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》(法〔2011〕41号)规定,"继承纠纷"包括:法定继承纠纷(含转继承纠纷、代位继承纠纷)、遗嘱继承纠纷、被继承人债务清偿纠纷、遗赠纠纷、遗赠扶养协议纠纷"。显然被继承人债务清偿纠纷是被继承人的债权人要求偿还债务的纠纷,属于债权纠纷,不属于继承权纠纷,因此并非与继承有关的纠纷都属于继承权纠纷。

第二种观点,关于继承人身份争议,更多是属于亲属关系确认、遗嘱效力确认的问题,例如,在遗嘱继承中继承人对遗嘱效力有争议,属于确定法律行为有无效力的纠纷;非婚生子女继承资格纠纷中,亲子关系的确认属于身份确认纠纷。依该观点可能会导致一个悖论,在法定继承中,均是婚生子女的继承人之间,对于身份本无争议,不属于继承权纠纷,不适用继承权纠纷诉讼时效,而婚生子女与非婚生子女共同继承时,则必然产生继承人身份争议,属于继承权纠纷,可适用继承权纠纷诉讼时效。因此,导致被继承人的非婚生子女与婚生子女,在是否享有法律规定的继承程序性权利(继承诉讼时效抗辩权)上产生巨大差异,明显有违法律公平保护非婚生子女与婚生子女继承权益之精神。

第三种观点,依该观点可知继承人与完全没有继承权的第三人(否认实际继承人继承权且无正当权源占有遗产之人,如财产保管人)之间的纠纷属于继承权纠纷,适用《继承法》规定的继承权纠纷诉讼时效,实际继承人要求归还遗产的主张可能因财产占有人提出诉讼时效已过而无法得到法院的保护,进而由该第三人占有遗产。同样根据该观点,已经占有全部遗产的共同继承人之一,如其不否认其他共同继承人的继承权,则二者之间的纠纷不属于继承权纠纷,该占有全部遗产的继承人无法行使继承权纠纷的诉讼时效抗辩权利。这将导致一个荒谬的结论:有继承资格的继承人其权利反而比不上完全没有继承权的第三人。

我们认为,继承权纠纷就其性质而言,是包含继承资格确认及财产回复请求,诚如王泽鉴先生所言"正当继承人,请求确认其继承资格及回复继承标的之权利"。我国《继承法》所指"继承权纠纷"应理解为:继承人与无正当权源占有遗产的全部或部分的人发生的纠纷。

四

对继承权纠纷演变为物权析产纠纷的质疑

1. 关于继承权与所有权

首先继承权并不等同于所有权。《继承法意见》第49条规定:"继承人放弃继承的意思表示,应当在继承开始后、遗产分割前作出。遗产分割后表示放弃的不再是继承权,而是所有权。"从该规定可知,遗产分割前继承人享有的是继承权,当遗产分割后,继承人才对遗产享有所有权。而且在继承人放弃继承权是否需要征得到配偶同意的问题上,最高人民法院的观点是:"……放弃的是继承权,而非共同财产权,配偶无权主张放弃继承的行为无效"[17]。因而遗产分割前不存在所有继承人对遗产享有所有权,并形成共同共有状态,只有经过遗产的分割处理,继承人才对遗产享有普通财产的完整所有权。

论及物之所有权,必然是权利主体与权利客体存在一一对应关系,即标的物是确定的,标的物之所有人是确定的,如此方可形成物之所有权。如果继承事实发生时,遗产范围不确定,即作为所有权客体的标的物不确定,或者作为所有权主体的继承人不确定,就更谈不上从继承开始时,继承人即取得遗产物之所有权。

被继承人去世后,其生前所有的合法财产均为其遗产,表面上看遗产客体标的物是明确的,但实际情况可能并非如此。例如被继承人名下一套房产可能已经出售但并未过户给买家,此时,房产的实际权利人并非该被继承人;又或者他人名下登记的房产是帮被继承人代持的,房屋的实际权利人就是被继承人;又或者被继承人为外籍人,其夫妻财产关系适用共同财产制还是分别财产制,可能需查明其国籍国或经常居所地国法律,进而确定被继承人或其配偶名下财产究竟哪些属于遗产范围。因此,继承权纠纷案件的遗产范围甚至可能需要诉至法院之后,才能查明。

在遗嘱(遗赠)继承中,继承人是通过被继承人生前所立遗嘱来确定的,而被继承人生前可以在任何时候、任何地点订立遗嘱,当继承事实发生时,往往会出现多份遗嘱或者有非遗嘱指定的法定继承人对遗嘱效力提出质疑,因此需要通过法院诉讼程序确认遗嘱效力,进而确定继承人。而且,根据《继承法》第25条第1款规定,在遗产分割前的任何时刻,有权继承的人均可作出放弃继承的意思表示,被继承人去世至遗产分割前,仅确定了可能的继承人范围,但具体的继承人一直属于不确定状态。因此,在遗产分割前的阶段,并未产生视为全体继承人接受继承的法律效果(因为全体继承人包括哪些人不确定)。换言之,当且仅当遗产分割时,才能确定哪位继承人放弃继承,哪些继承人可视为接受继承,进而最终确定遗产继承人。

继承权兼具人身权与财产权双重属性,由于继承权丧失、放弃继承情形的存在,继承权更多地体现为一种取得资格,也即对遗产物的或然性所有[18]。继承开始后遗产分割前,继承人享有的是继承权,继承权向财产所有权的转化并非瞬间完成,而是要经历一个过程。这个过程涉及继承人的确定、遗产范围的确定、继承人接受或放弃继承、继承权的丧失以及继承人应继份的确定、遗产的保管与分割等[19]。继承人只有经过继承过程,才可能最终取得相应遗产的所有权。自此,其取得的遗产所有权的效力应回溯至继承开始时。

2. 对《关于继承开始时继承人未表示放弃继承遗产,又未分割的可按析产案件处理问题的批复》的准确理解

上述批复适用的前提是继承开始时被继承人的遗产及继承人的继承权已经明确,而确定被继承的遗产范围及继承人范围及各继承人的应继份仍然属于继承权的范畴,应受《继承法》的调整,其诉讼时效应适用《继承法》第八条的规定[20]。在被继承人死亡后,首先应通过继承权纠纷明确其继承人范围及遗产范围,在继承人及遗产数额得以明确后,如继承人未表示放弃继承遗产又未分割的,才可按析产案件处理。也就是说,被继承人死亡后其遗产范围及继承主体均无争议,只是对遗产的现存状态及如何支配存在争议时,才能适用上述批复的规定,按析产案件处理。且上述批复系对个案的批复,具体而言是针对家庭成员间要求搬出讼争房屋而发生的争议,与诉至法院的其他继承案件的具体情况还是各有其不同之处,是否能统一适用值得商榷。

3. 《物权法》第29条真意的理解

关于该条法律有两种代表性观点。第一种观点:"因继承发生的物权变动,从继承开始之时发生。即自被继承人死亡之时,被继承人的财产就成为遗产,其所有权就转移到继承人名下,如果只有一位继承人,遗产就归该继承人所有,如果继承人在两人以上,遗产就归全体继承人共有"[21]。另外一种观点却认为:"只有在继承法律关系中实际取得被继承人物权的,物权的效力才追溯到继承开始之时"[22]。

如果立法者的意思是从继承开始时继承人或者受遗赠人就直接取得物权,则更好的表述是:"继承人或者受遗赠人从继承开始时取得遗产物权。"而不是表述为:"物权效力从继承开始之时发生"[23]。从继承权到物权的转化角度看,继承权向财产所有权的转化并非瞬间完成,而是要经历一个过程,从这个角度看,第二种观点可能更符合立法者的真意。

五

《继承法》与《物权法》的优先适用

在真正继承人想拿回应继份额的情况下,无论是以继承权纠纷为案由,还是以物权返还纠纷为案由,二者并没有本质上的区别。从继承请求权与物权返还请求权二者之间关系看,只是适用两个不同的法律条文,物权返还请求权适用的是一般法,继承请求权适用的是特别法。根据特别法优先适用的原则,应适用《继承法》,针对诉争遗产,遗产占有人可以根据《继承法》的时效规定对抗请求人。

进一步,从《继承法》的内容结构上看,《继承法》包括总则、法定继承、遗嘱继承和遗赠、遗产的处理、附则五个部分,涉及诉讼时效的第8条位于总则部分,从法律逻辑结构上讲,总则部分的规定理应适用于分则,即第8条应当适用于"法定继承、遗嘱继承和遗赠、遗产的处理"三个专门章节。因此《继承法》第8条中"继承权纠纷"概念是包含遗产分割环节。而遗产分割显然属于"遗产的处理"章节的范畴,因此,即使从遗产析产的角度看,也应该适用《继承法》第8条的规定。

而且,从遗产所包括的财产类型看,有物权、债权、知识产权等。如果继承权纠纷案件适用析产纠纷处理,则同一被继承人遗产整体中的不同类型财产,其裁判有可能会出现截然不同的结果。例如,遗产中存在不动产及古董名画黄金首饰等动产,其中一位继承人提起继承权纠纷诉讼,若按照《继承法》第25条第1款、《物权法》第29条、《关于继承开始时继承人未表示放弃继承遗产,又未分割的可按析产案件处理问题的批复》的思路,共同继承人在遗产分割前以共同拥有的状态对遗产享有所有权,则案件应按照析产纠纷处理,再依照《民法总则》第196条规定:"下列请求权不适用诉讼时效的规定:……(二)不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产;……"不动产物权不适用诉讼时效规定,共有权人可以主张分割该不动产,但是未经登记的动产(如古董名画黄金首饰等)仍需适用诉讼时效的规定,占有该动产的继承人可主张其他继承人超过诉讼时效保护期间。最终会出现继承人针对同一被继承人的遗产提出的主张,法院部分予以保护、部分不予保护的尴尬局面。

六

遗嘱继承的诉讼时效

法定继承纠纷可能因为《继承法》25条第1款及《物权法》第29条之规定,由继承权纠纷演变为遗产析产纠纷,进而规避适用诉讼时效之规定。但本文已经从理论上否定了这种继承权纠纷瞬间向继承权纠纷进行演变的过程,并认为只有在遗产范围、继承人范围、应继份等属于继承权纠纷的内容均已经明确的情形下,这种演变才得以发生。

较之法定继承,遗嘱继承是优先适用的继承制度,被继承人通过生前所立遗嘱指定自己遗产的继承人,该指定之继承人为遗产的真正合法继承人,并排除法定继承人的继承权。"遗嘱继承人"可能是法定继承人的全部或者部分,或完全不是法定继承人或多种情况的混合,由于我国继承法并没有为法定继承人设立"遗产特留份"制度(所谓"遗产特留份"是指法律规定的遗嘱人不得以遗嘱取消由特定的法定继承人继承的遗产份额),因而遗嘱继承人与法定继承人之间存在严重对立的利益冲突。任何"遗嘱继承人"要求继承遗产,其继承资格必然受到其他法定继承人的质疑和挑战。因遗嘱而与其他法定继承人之间发生的继承纠纷往往都属于我国《继承法》第八条所指"继承权纠纷"涵盖的范围之内,必然应适用继承权纠纷诉讼时效制度。甚至在遗嘱指定的继承人为法定继承人之外的人时,即遗赠时,《继承法》第25条第2款规定,"受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内,作出接受或者放弃受遗赠的表示。到期没有表示的,视为放弃受遗赠。"《继承法》所设定的两个月的作出接受遗赠意思表示的时限,更充分说明了二者之间利益冲突之剧烈,也更说明了在遗嘱(遗赠)继承中,时效制度的重要性。

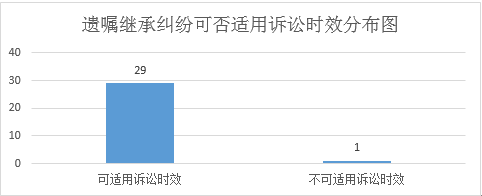

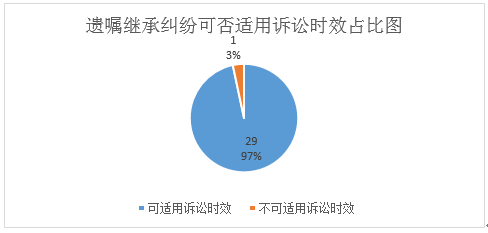

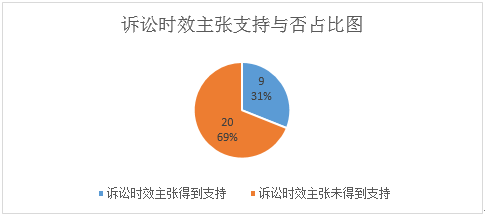

无论在理论还是司法实践中,对遗嘱继承适用诉讼时效制度争议都不大。截至2018年7月 30日,笔者在"聚法案例"裁判文书网检索"案由:遗嘱继承纠纷"、"本院认为:《中华人民共和国继承法》第八条",共检索出36份裁判文书,在剔除5份不涉及诉讼时效及1份重复案件后,得到30份分析样本。

其中有29份法院判决书认为遗嘱继承纠纷可以适用诉讼时效,在样本中占比97%,1份法院判决书认为遗嘱纠纷不适用诉讼时效,在本样本中占比3%。

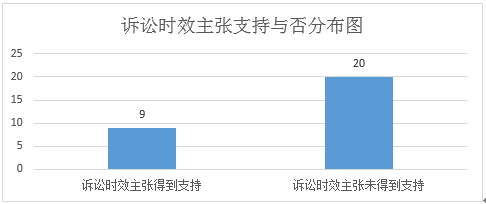

其中有9份法院判决书的诉讼时效主张得到法院支持,驳回原告的诉讼请求,在样本中占比31%。有20份法院判决书的诉讼时效主张未得到法院支持,在样本中占比69%。

七

继承权纠纷诉讼时效的起算点

根据《继承法》第8条规定,"继承权纠纷提起诉讼的期限为二年,自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算。"诉讼时效起算点的确定应该具备哪些条件呢?有学者认为,确定"继承人知道或应当知道权利被侵害"至少应具备以下四个条件:一是知道继承开始的事实;二是知道自己为继承人;三是知道标的物或代位物属于遗产;四是知道自己的继承权被其他人侵害的事实[24]。继承开始的事实、知道自己是继承人、知道标的物属于遗产都比较好确定,但是"知道自己的继承权被其他人侵害的事实"就没那么好确定了,那么何种情况方视为权利被侵犯,开始计算诉讼时效呢?我们认为,真实继承人自知道遗产占有人的行为使遗产上的权利发生变动时起计算诉讼时效,遗产权利发生变动包括对遗产进行处分、变更登记、变更使用方式、对不动产遗产进行改建、扩建或者推倒重建等。

例如,湖南省长沙市中级人民法院在(2016)湘01民终4080号判决书在本院认为中写道:"涉案房屋的共有人之一许某3于2011年8月去世,但直至朱某5、朱某6、朱某4、朱某3、朱某2、朱某1提起诉讼,该房屋一直登记在许某3的名下,房屋权属状况并没有发生变化,涉案房屋尚未在继承人之间进行遗产分割,朱某5、朱某6、朱某4、朱某3、朱某2、朱某1的继承权在此时并没有遭受侵害,朱某5、朱某6、朱某4、朱某3、朱某2、朱某1依享有的继承权主张对涉案房屋进行分割,并没有超过法律规定的诉讼时效。"

鉴于遗嘱继承与法定继承的不同,"遗嘱继承人"与占有遗产的法定继承人天然上存在激烈的利益冲突。因此,一般而言,自被继承人去世之日起,持有遗嘱而未占有遗产的"遗嘱继承人"其权利就受到法定继承人的侵犯,其诉讼时效从被继承人去世之日起算。如果该"遗嘱继承人"未得知其本人是遗嘱指定之继承人,则自其知道遗嘱内容之日起,其权利被侵犯,开始计算诉讼时效。

例如,中山市第一人民法院在(2014)中一法沙民一初字第129号判决书,本院认为中写道:"叶某1、叶某2作为遗嘱继承人,手中持有叶某某的遗嘱,知道遗嘱内容。叶某1、叶某2在庭审中承认知道叶广成死亡时间,本院予以确认。叶某1、叶某2认为在叶广成死亡后向梁某、叶某3、叶某4要求继承遗产,但没有提交相应的证据证实,本院不予采信。叶某某于2010年5月17日死亡,根据《继承法》第八条的规定,叶某1、叶某2最迟应于2012年5月17日前向梁某、叶某3、叶某4要求继承遗产,但叶某1、叶某2直至2013年12月30日才向本院起诉要求继承叶某某的遗产,已超过二年的诉讼时效,故本院对叶某1、叶某2的诉讼请求不予支持。"

八

继承权诉讼时效届满的法律效果

根据我国《继承法》规定的继承权纠纷诉讼时效制度,继承权诉讼时效届满,遗产占有人取得诉讼时效抗辩权,继承人丧失了强制遗产占有人返还遗产的权利。但是继承权诉讼时效届满之后,对继承人的继承权是否消灭,遗产占有人能否取得继承权和所占有遗产的所有权,[25]我国《继承法》及相关司法解释都没有明确规定,而且大陆法系国家(地区)对此的规定各不相同。

德国采取同时适用遗产请求权的消灭时效和取得时效的规定。按照德国法律,继承回复请求权诉讼时效完成之后,继承权还是属于继承人,但是遗产占有人有权拒绝返还所占遗产,即享有抗辩权。而遗产占有人要取得遗产的所有权只能依据法律规定的取得时效而完成,但是因为消灭时效和取得时效往往不会同时起算同时届满,实践中又会出现一个时效届满而另一时效并未届满的矛盾情况,于是《德国民法典》第2026条又规定:"只要遗产请求权未完成消灭时效,遗产占有人即不得将其当作属于遗产的而加以占有的物的取得时效对继承人援用。"[26]日本和我国台湾地区的做法是适用消灭时效。《日本民法典》明确"继承回复请求权因时效消灭后,继承人对遗产的所有支配地位,即继承人的继承地位消灭,丧失由被继承人所继承的一切权利。"我国台湾地区"民法典"规定,继承回复请求权罹于时效后,债务人有权拒绝履行义务,也就是说时效经过后,遗产占有人享有抗辩权,并取得真正继承人在遗产上所享有的权利,台湾地区司法实践中也普遍认为继承权在继承回复请求权时效完成之后消灭。[27]而意大利和我国澳门地区的民法则认为,关于继承人资格的确认之诉可以随时提出,不受诉讼时效的限制,但遗产返还之诉受时效效力之约束。[28]

我们认为,继承权同时包含身份权和财产权的一种独特权利,显然作为继承资格的身份权部分是无法让与他人的,遗产占有人并不因真正继承人的诉讼时效届满自动取得遗产继承人的身份资格。遗产占有人实际享有的仅是返还遗产物的诉讼时效抗辩权,其并未真正取遗产物的所有权,而继承权诉讼时效届满后,继承人虽然享有遗产物的所有权,但其要求法院强制遗产占有人返还遗产物的权利罹于消灭时效,遗产物之所有权形同虚设。囿于我国民法体系中并没有时效取得制度,为维护社会经济秩序的稳定及交易的安全所设的诉讼时效制度,衍生出了享有遗产物所有权人与遗产物占有权人不同属于一人的困境。继承人无法行使占有、使用、支配、处分之所有权权能,遗产占有人处分遗产标的物又属于无权处分,法律关系处于不安定状态。

现实生活中的继承权纠纷大多数是在共同继承人之间产生,占有遗产的继承人行使诉讼时效抗辩,得以享有不返还其他继承人可以继承的遗产,同时由于占有遗产者本身具备继承人资格,所以法院大多数也就默认了其对整个遗产享有所有权。但法院的模糊化处理没有办法适用于继承人与非继承人之间的继承权纠纷案件,并没有从理论上解决遗产物所有权人与遗产物占有权人不同属于一人的困境,这种困境与冲突只能留待立法予以解决。

注:

[1] 注:参见《论诉讼时效的起算》,贺权升,载于法律图书馆,http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=26204。转引自 魏振瀛,民法,北京大学出版社,2000,第三版,192。

[2] 注:参见《论诉讼时效的起算》,贺权升,载于法律图书馆,http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=26204。转引自 张俊浩,民法学原理,中国政法大学出版社,2000,第三版,343。

[3] 注:参见高圣平《诉讼时效立法中的几个问题》,载于法学论坛,2015年02期(第30卷,总第158期)。转引自王利明主编《中国民法典学者建议稿及立法理由•总则编》,法律出版社 2005年版,第397页。

[4] 注:参见高圣平《诉讼时效立法中的几个问题》,载于法学论坛,2015年02期(第30卷,总第158期)。转引自梁慧星主编《中国民法典草案建议稿附理由•总则编》,法律出版社2013年版,第412页。

[5] 注:王泽鉴,民法总则,北京大学出版社,2009年版,第69页。

[6] 注:参见《论诉讼时效的起算》,贺权升,载于法律图书馆,http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=26204。转引自 郭明瑞,房绍坤,继承法,法律出版社,1996,87。

[7] 注:该条规定虽因与物权法有关规定冲突已于2008年12月24日被废止,但实践中仍被大量人民法院在判决书中援引适用,如北京市第三中级人民法院在(2015)三中民终字第04943号判决书、江西省南昌市中级人民法院在(2016)赣01民终1117号判决书、广东省佛山市中级人民法院在(2016)粤06民终588号判决书、辽宁省铁岭市中级人民法院在(2013)铁民三终字第00205号判决书等多地法院的判决均援引该条司法解释进行裁判。

[8] 注:参见《法定继承中遗产分割纠纷的时效限制》,作者:杜志红,西南大学讲师,西南政法大学民商法学院博士研究生,研究方向:婚姻家庭继承法,载于《河北法学》,第34卷第6期2016年6月。

[9] 注:参见张康林:《继承回复请求权》,中国政法大学出版社2010年版,第37页,转引自戴东雄:《继承法实例研究》(一),三民书局1999年版,第65页。

[10] 注:史尚宽:《继承法论》,中国政法大学出版社2000年版,第120页。

[11] 注:参见《继承回复请求权与所有物返还请求权冲突分析》,张沛,南京大学2014年硕士毕业论文。

[12] 注:参见《继承回复请求权与所有物返还请求权冲突分析》,张沛,南京大学2014年硕士毕业论文。

[13] 注:《论诉讼时效的起算》,贺权升,载于法律图书馆,http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=26204。

转引自 王利明,民法总则研究,中国人民大学出版社,2003,第一版,718。

[14] 注:参见《王泽鉴法学全集》第九卷,中国政法大学出版社2003年版,第712页。

[15] 注:参见汤文元.继承权纠纷诉讼时效的理解与适用[J].人民司法,2010(2):56-57。

[16] 注:《中国继承权诉讼时效适用的五个疑难问题探析》,作者:杜志红,西南政法大学博士研究生,西南大学讲师,主要从事婚姻家庭继承法研究;载于社会纵横,2016年08期,总第31卷第8期。

[17] 注:赵玉东.白海侠诉刘永等分家析产纠纷案[A].最高人民法院中国应用法学研究所.人民法院案例选。

[18] 注:为保护客户隐私,部分案例已作模糊化处理《婚姻家庭纠纷裁判精要与规则适用》,王林清、杨心忠、赵蕾著,北京大学出版社,第4345页。

[19] 注:杨震,王歌雅.继承权向所有权转化探究[J].学习与探索,2002,( 6):44。

[20] 注:参见四川省成都市中级人民法院(2014)成民终字第3635号判决书。

[21] 注:梁彗星.《物权法》基本条文讲解[A]; 孙宪忠.物权法名家讲座[M].北京:中国社会科学出版社,2008.36。

[22] 注:杨忠建.放弃继承权公证中的法律适用和法律解释[J].中国公证,2008,(10):35。

[23] 注:《法定继承中遗产分割纠纷的时效限制》,作者:杜志红,西南大学讲师,西南政法大学民商法学院博士研究生,研究方向:婚姻家庭继承法,载于《河北法学》,第34卷第6期2016年6月。

[24] 注:《中国继承权诉讼时效适用的五个疑难问题探析》,作者:杜志红,西南政法大学博士研究生,西南大学讲师,主要从事婚姻家庭继承法研究;载于社会纵横,2016年08期,总第31卷第8期。

[25] 注:参见《中国继承权诉讼时效适用的五个疑难问题探析》,作者:杜志红,西南政法大学博士研究生,西南大学讲师,主要从事婚姻家庭继承法研究;载于社会纵横,2016年08期,总第31卷第8期。

[26] 注:为保护客户隐私,部分案例已作模糊化处理参见《继承回复请求权与所有物返还请求权冲突分析》,张沛,南京大学2014年硕士毕业论文。

[27] 注:参见《继承回复请求权与所有物返还请求权冲突分析》,张沛,南京大学2014年硕士毕业论文。

[28] 注:危薇.继承回复请求权的时效问题研究[J].贵州民族大学学报(哲学社会科学版),2013(3):54。

特别声明:

以上所刊登的文章仅代表作者本人观点,不代表为北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。

如需转载或引用该等文章的任何内容,请私信沟通授权事宜,并于转载时在文章开头处注明来源于公众号"中伦视界"及作者姓名。未经本所书面授权,不得转载或使用该等文章中的任何内容,含图片、影像等试听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。