2021年国际贸易管制与经济制裁形势回顾

2021年国际贸易管制与经济制裁形势回顾

|

|

|

一.

中美制裁与反制的博弈态势

2021年,中美在出口管制和经济制裁领域的立法建设和执法力度均有所加强,域外管辖权规则博弈增加,第三国交易受到广泛波及。在高新技术、人权、涉疆、涉港、涉海、涉军等方面,两国贸易摩擦持续增强。

2021年全年,中国企业(不含个人)被新增列入美国黑名单的总数量为131家,具体各黑名单数量统计如下:

美国主管机构名称 | 黑名单名称 | 2021年中国企业被列入数量 |

商务部 | 实体清单 | 81 |

军事最终用户清单 | 1 | |

财政部 | 特别指定国民名单 | 5 |

中国军工复合体企业名单[1] | 44 | |

合计 | 131 | |

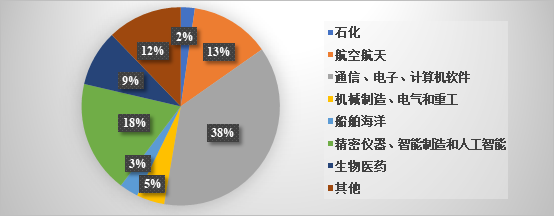

上述被列入美国黑名单的中国企业所处的行业分布,请见以下统计图所示:

(点击图片查看大图)

(一)美国通过贸易管制措施开展高新技术领域竞争

美国通过出口管制措施重点打击超级计算机、航空航天、半导体、互联网、人工智能(如先进面部识别)等国内着力发展的高新技术领域,力图限制国内相关龙头企业获取美国管制产品、技术和软件,遏制中国先进技术快速发展,从而实现维护自身技术霸主地位的目的。

例如,美国商务部以违反美国国家安全或外交利益等为由,将国内高新技术领域的行业龙头企业和机构纳入美国实体清单。此外,美国国务院和商务部还以向中国出口受管制科技数据或技术数据,或向特定实体清单上中国企业出口受管制设备为由,对多个跨国企业(如SP Industries)作出行政处罚,最终均以和解解决,和解金最高达到13,000,000美元。

中国方面,国内主管机关也在执法层面对技术进出口加强监管。例如,商务部将包括果蔬保鲜技术、高致病病原微生物、深度伪造技术和数据加密技术在内的四项技术作为限制进口技术新增列入《中国禁止进口限制进口技术目录》。商务部服贸司于2021年10月26日还发布了 《技术进出口工作指引(企业版)》。该指引虽然并未对技术进出口施加新限制,但对企业技术进出口的基本要求和具体工作作出了详细指引和说明,以此促进国内企业在技术进出口领域加强合规。

(二)美国通过人权、涉疆、涉港、涉海等制裁措施干涉中国内政

2021年人权问题持续不断发酵,2021年12月23日,美国参众两院所谓《维吾尔强迫劳动防止法案》(Uyghur Forced Labor Prevention Act,简称“UFLPA")经总统签字后正式生效。多家国内企业被美国商务部以违反人权、强迫劳动、监控少数民族等为由列入实体清单,或被美国海关和边境保护局(CBP)针对特定产品发布暂扣令,限制其产品入境美国;还有多名新疆政府官员和政府机构因人权问题被列入特别指定国民清单(SDN List)。此外,美国还以涉海、涉港问题多次对国内企业和个人施加出口管制和制裁措施,以此干涉我国内政,国家安全逐渐泛化。

中国政府层面,为应对美国发起的具有域外效力的歧视性制裁,2021年颁布的《中华人民共和国反外国制裁法》和《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》,同此前颁布的《中华人民共和国出口管制法》和《不可靠实体清单规定》共同构筑我国反制裁、反干涉、反制“长臂管辖"的法律体系。根据《中华人民共和国反外国制裁法》,我国外交部也针对美国47个相关自然人及实体施加制裁,包括禁止入境、冻结资产和禁止交易等措施。

中国企业层面,个别涉疆制裁中国企业(如昌吉溢达纺织有限公司)也针对其被列入美国实体清单在美国提起临时禁令的动议,虽然最终被法院驳回,但显示了中国企业积极应对的态势。

(三)美国通过涉军贸易管制和制裁措施削弱中国国防供应链

美国在2021年继续通过贸易管制措施遏制我国军民融合战略,主要以获取外国先进技术、支持中国军事现代化、违法获取美国原产物项、涉及国防和相关物资领域等为由,将中国企业和个人分别列入军事最终用户清单、军事情报最终用户清单、实体清单和中国军工复合体企业清单(NS-CMIC List)。

目前被列入NS-CMIC清单的中国企业中,多数被白宫认定为涉及国防和相关物资领域,它们的业务主要涵盖航天、通信、军工、半导体、基础设施、精密仪器等方面。受制裁的另一大类别为在监控技术领域从事经营活动的中国企业,牵涉的产品包括大数据系统、无人机、监控系统、跟踪软件等。

此外执法方面,还对中国1名个人以向中国涉军实体出口美国原产货物为由刑事处罚,判处2年有期徒刑、罚款和驱逐出境。

(四)中国对国家安全泛化、贸易管制滥用和歧视性制裁的应对

面对目前国家安全泛化的趋势,以及美国对贸易管制和制裁措施的滥用和升级,我国仍然坚持并维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。2021年12月29日,国务院新闻办公室发布《中国的出口管制》白皮书,提出我国将不断完善出口管制立法体系和执法能力,结合商务部发布2021年第10号公告《商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》,指导出口企业建立健全有效的内部合规制度,提高出口行为与法律法规的一致性,推动企业健康规范有序的发展。

另外,数据安全已经成为近期中美博弈和较量的焦点之一。自《数据安全法》生效以来,我国持续升级对数据安全的管理,也对数据出境提出了更多监管要求。2020年开始实施的《出口管制法》便已将管制物项相关技术资料等数据纳入管控范围,也防止外国政府在中国境内的调查违规取证。除立法上对数据出境的新监管要求,近期对数据出境在执法上也有逐步加强的趋势。2021年10月31日,国家安全机关公布了三起危害重要数据安全的案件,以提高对非传统国家安全的重视。其中一起案例,涉及某境外咨询调查公司通过与境内人员合作,广泛搜集航运基础数据和特定船只载物信息等,国家安全机关最终责令境内公司加强内部人员管理和安全保护措施。

二.

美主要盟友及多双边机制规则变化和执法动向

(一)欧盟

2021年,欧盟愈发频繁使用限制性措施(Restrictive measures(sanctions)),来实现其共同外交和安全政策框架内的政策目标,并逐步加强了对两用物项的贸易管制,以应对生物技术、人工智能和其它新兴技术领域的潜在风险。具体来说:

1. 进一步加强两用物项管制

2021年,欧盟通过新的《欧盟两用物项条例》,扩大了受管制行为的范围;增加了内部合规机制和尽职调查的要求;延长了记录保存的期限;加强了欧盟国家之间的执法协调机制。尤为重要的是,加强了对网络监控物项等新兴两用技术的管制。

2. 强化制裁执行力度

2021年1月,欧盟委员会发布通告称,欧盟将更有力和迅速地实施和执行制裁、采取保护性政策,以阻断第三国对欧盟经营者非法域外适用制裁,主要措施包括:建立制裁数据库、建立单一联络点、确保资金使用合规、建立匿名举报系统、加强制裁合作及进一步阻断单边制裁的非法域外适用。

3. 加强《阻断法案》的适用

2021年12月,在伊朗Melli银行诉德国电信案中,欧盟法院(CJEU)首次澄清,《阻断法案》旨在保护欧盟运营商免受美国采取的某些制裁的域外适用的影响。需要注意的是,欧盟《阻断法案》也可能适用于中国企业。例如,中国企业在欧盟的子公司和分支机构在处理与受美国制裁的对象的交易时,需要遵守《阻断法案》的规定。

4. 人权制裁手段频用

近年来,欧盟对制裁的使用逐年递增,制裁数量呈明显上升趋势。需要关注的是,自2020年12月欧盟通过新的全球人权制裁制度后,“人权制裁机制"被频繁使用。2021年3月,针对俄罗斯反对派政治家阿列克谢·纳瓦尔尼中毒入狱一事,欧盟首次利用该制裁机制,与美国共同采取协调制裁措施。此后不久,欧盟亦制裁了涉嫌在中国、朝鲜、利比亚等国家侵犯人权的11名个人和4个实体。

此外,欧盟成员国亦加强了在人权领域的制裁执法,例如:2021年7月,法国检察官以涉及所谓新疆“强迫劳动"为由,对包括优衣库法国分部在内的四家时装公司展开调查。欧盟2021年制裁执法主要案例统计如下:

2021年度欧盟主要执法案例统计表

(国别和地区)

(二)日本

2021年度,日本逐渐加强出口管制领域的双边机制,主要通过与美国合作,限制对我国高科技的出口。在经济制裁方面,日本亦紧随美国步伐,试图以侵犯人权等理由实施制裁。

与美国和欧盟不同,日本出口管制法律体系较为清晰,且监管机构较为单一,均由经济产业省主管,其主要针对大规模杀伤性武器及常规武器相关的材料、机械、一般物品和相关技术等物项。2021年,日本在出口管制领域的执法主要表现为:(1)延长针对朝鲜的出口管制;(2)新增“最终用户名单"(类似美国的“实体清单"),其中涉及大量中国实体。值得注意的是,部分实体与美国“实体名单"重合,尤其是研究院与高校。

同欧盟一样,日本没有关于制裁的综合法律,而是通过各种法律和法规实施经济制裁。大多数情况下,日本经济制裁行为是依据联合国安理会的决议,但其也会基于与其他国家,如美国和欧盟的国际合作的制裁措施,以及非来自联合国安理会决议或国际合作的单边制裁。2021年,日本在制裁领域的执法主要表现为(1)将对朝鲜的单方制裁延长两年。(2)计划以人权事由对外实施制裁,主要涉及中国新疆地区、香港地区和缅甸等。

(三)多双边机制

目前,国际贸易管制和制裁领域的多边机制主要包括瓦森纳安排(WA)、导弹及其技术控制制度(MTCR)、澳大利亚集团(AG)、核供应国集团(NSG)等。2021年度,导弹及其技术控制制度(MTCR)、核供应国集团(NSG)例行召开了年度全体会议,管制机制和措施未有实质性变动。但2021年度,瓦森纳安排(WA)和澳大利亚集团(AG)均对管制清单进行了修订,前者重点修改了半导体相关物项清单,后者新增了对核酸组装器和合成器操作“软件"的管制。

此外,纵观2021年度,国际贸易管制和制裁国际合作领域也呈现出以下新动向和特点:

1. 多边机制逐步成为单边技术管制的重要工具。美国作为各多边机制的主要促成者和成员国,主导了现有多边机制的核心走向。2021年,美国通过各多边机制加快与其他国家的协同,极力推动将其国内的单边管制措施予以多边化。

2. 利益联盟化趋势加强,这主要体现在美国不断寻求和加强与其盟国建立更为紧密的合作关系,并采取了一系列的措施。具体来说:

(1)美、欧构建“美欧贸易与技术委员会"(TTC),加强在外国投资审查、出口管制、人工智能、半导体供应链、全球贸易挑战应对等五大领域的合作。

(2)美、澳、印、日四国巩固和加强“四边机制",加强在新冠疫情应对、气候危机、关键和新兴技术领域上推进合作,以期共同应对中国在印太地区日益扩大的影响力。

(3)美、英、澳签署明显违反《不扩散核武器条约》的核潜艇合作协议,拟建立新的军事伙伴关系。此举冲击国际核不扩散体系,引发国际社会广泛担忧和反对。

(4)美国炮制所谓“领导人民主峰会",并同澳大利亚、丹麦、挪威等国家一道,发布所谓“出口管制与人权"倡议,强调监视工具和其他相关技术被部分国家越来越多地用来侵犯人权,并承诺要利用出口管制工具,防止软件和其他技术的扩散。

(5)七国集团(G7)首次发表了关于强迫劳动的联合声明。声明未直接点名中国但提及了新疆维吾尔自治区的人权问题。声明要求所有国家和商务等行业为从国际供应链中根除强迫劳动而提供合作。

(6)美国加强与亚洲盟友的合作,与中国展开竞争。例如:美日发表联合声明,同意建立商业和工业上的合作伙伴关系,以在半导体供应链、5G通讯与其他关键产业开展出口管制相关工作;美韩宣称将加强包括供应链、新兴技术、数字经济、气候变化和疫苗等领域的合作,并推进劳工和环境领域的合作;美印重启双边贸易论坛活动,加强出口管制合作。

结语 对中国企业的影响及建议

现阶段,我国在高新技术领域与美、欧、日等国家相比仍有较大差距,经济增长也依然依赖于国际贸易的持续发展。随着欧美日等西方国家不断加强对技术出口的审查和管制,我国企业对外技术引进及国际经济合作的空间和渠道将大幅收窄,企业发展面临巨大阻碍,合规成本倍增。从实用角度出发,我们将从全法域合规、全流程合规、供应链管理、商业伙伴管理、双循环建设五个方面,给企业提出应对建议如下:

一,在全法域合规方面,应全面遵守中国关于进出口管制和经济制裁等方面的法律法规。按照中国法律的相关要求建立健全合规体系。根据中国法律规定妥善处理中外法律适用冲突问题,及时履行报告义务。同时,尊重其他国家、地区的一般性法律法规。在合规体系中充分考虑外国法律法规的合规要求。在遵守中国法的基础上,考虑属地优先原则解决中外法律适用冲突。

二,在全流程合规方面,企业应健全内部控制和全面风险管理体系,梳理内部管理环节,赋予必要的管理职能和权限,理顺企业内部管理流程。在外部经营流程合规方面,企业应事先梳理外部经营风险(投资、贸易、财务结算等),识别外部法律合规风险,设置合规经营红线,对接内部合规管理环节。

三,在供应链管理方面,对于跨境供应链,应当掌握相关国家和地区的法律合规要求;明确本企业在供应链所涉及的每个国家和地区的合规边界。建议企业尽早依法开展自身海外供应链尽职调查,加强对海外供应链的溯源管理,积累反驳推定强迫劳动产品的证据,加强劳动合规管理制度,持续关注相关制裁法案的其他配套法规和程序出台,尽量减少国际贸易的负面影响。

四,在商业伙伴管理方面,梳理企业的上游供应商、服务提供商和下游客户;增加商业伙伴选择的合规要求;按照风险等级高低进行分类;对于高风险的商业伙伴开展合规审计,采取较为严格的合规管理措施。在拟定合规条款时,应在上游供应商和下游客户的合同、协议中增加合规条款;明确对方需要履行的合规义务和本方需要满足的合规底线,降低产业链的整体风险。

五,在双循环体系建设中,考虑大环境的复杂性和外部竞争的长期性,涉外企业可以欧美制裁限制措施为考量,趋利避害,以“两条腿走路"战略开展国际产能分布方案筹划和架构搭建,建立符合国家利益、尊重产业规律、满足企业发展的“双循环"产业链。

总之,为有效应对国际贸易管制和经济制裁新形势下的挑战,中国企业应熟悉国内外相关法律法规重点内容,聘用第三方专业机构,对企业自身经营状况进行风险评估,排查供应链安全,并持续跟踪相关领域立法和执法动态,完善企业预警机制,实现稳健经营的目标。

[注]