胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新——《公司法》修订草案对股东特殊权利的影响初探

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新——《公司法》修订草案对股东特殊权利的影响初探

2021年12月24日,全国人大常委会就《中华人民共和国公司法(修订草案)》(以下简称“《修订草案》")向社会公开征求意见。《修订草案》共15章260条,在现行《公司法》13章218条的基础上,实质新增和修改70条左右,修订内容渗入股权投融资交易的各个方面。本文以股权投融资交易中各方颇为重视的“股东特殊权利"为切入点,探讨《修订草案》对股东优先认购权、优先购买权、优先分红权、优先清算权、特殊表决权及股权/股份转让限制的影响。

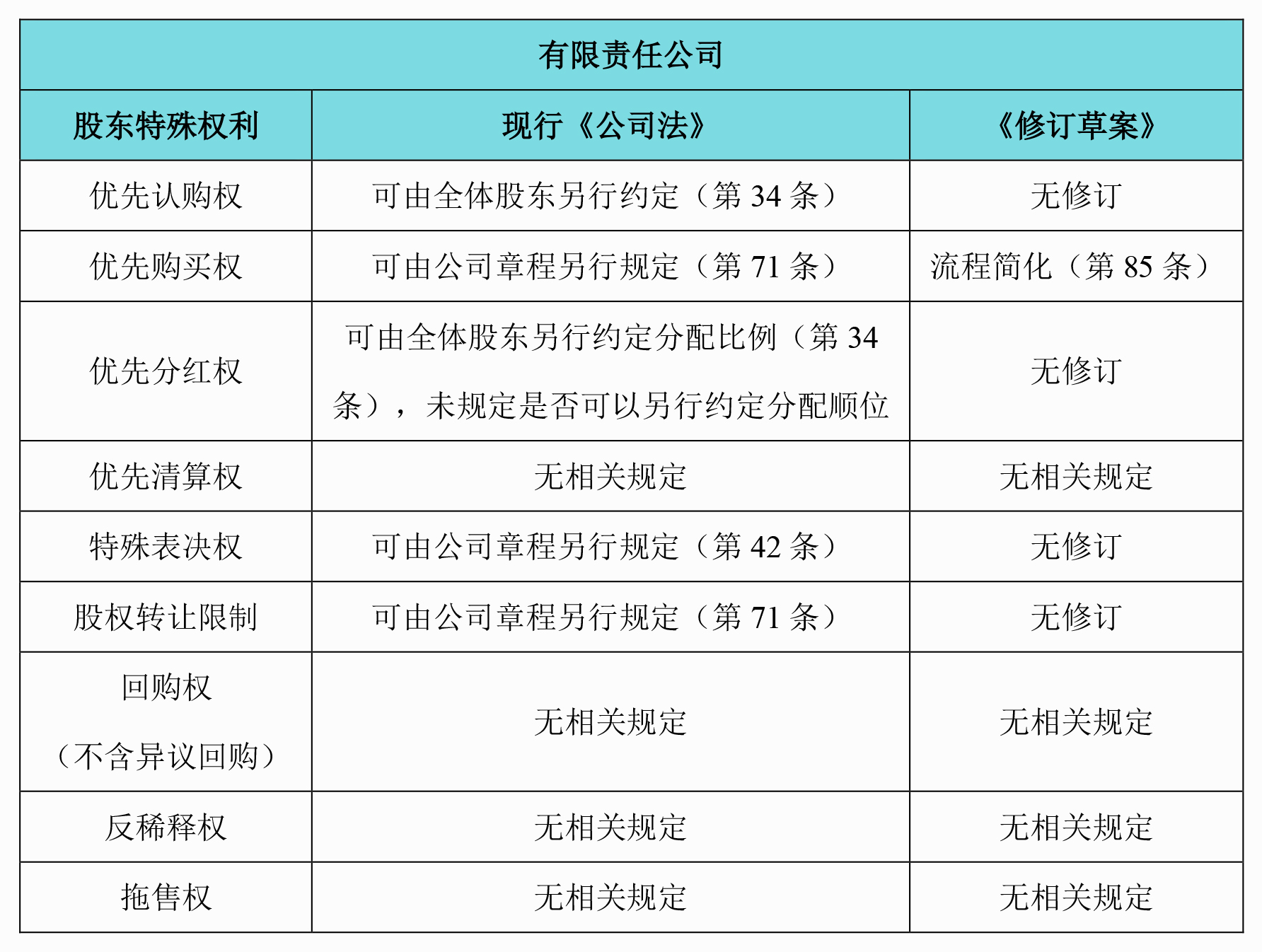

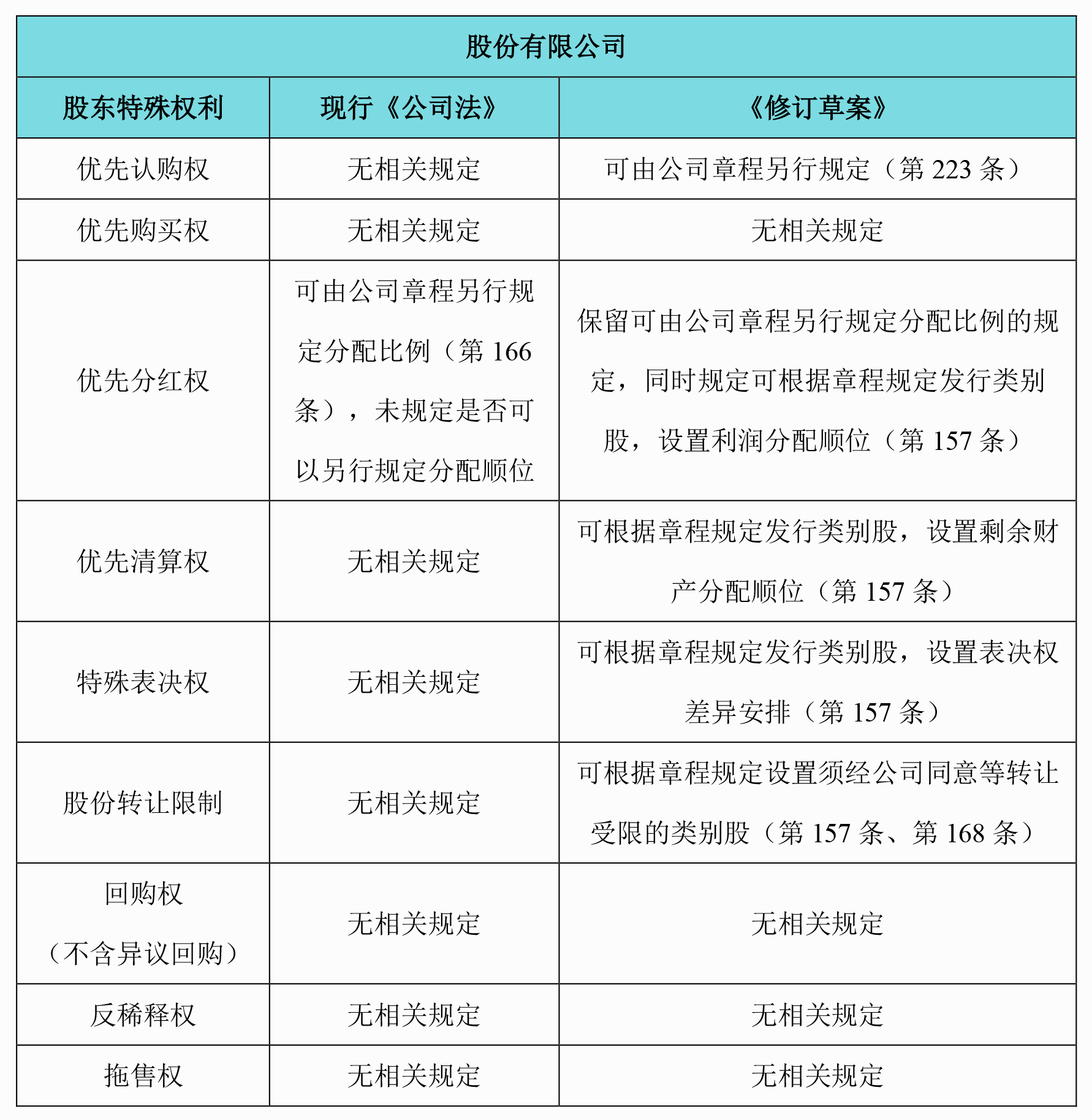

根据现行《公司法》及《修订草案》的相关规定,我们分别总结了在有限责任公司及股份有限公司中,股东能否在法定安排之外通过章程或股东协议设置股东特殊权利条款。具体如下:

点击可查看大图

点击可查看大图

一.

优先认购权

对于有限责任公司,现行《公司法》第三十四条规定公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资,但全体股东约定不按照出资比例优先认缴出资的除外。有限责任公司股东的优先认购权,是《公司法》基于保护有限责任公司人合性的经营特征,对有限责任公司增资扩股行为发生时所制定的缺省性规则,目的在于保护有限责任公司基于人合基础搭建起来的经营运行稳定性。对于股份有限公司,基于其资合性的组织形式与管理运行模式,现行《公司法》未规定股东的优先认购权。在股权投融资实践中,投资方通常通过股东协议约定其优先认购权。

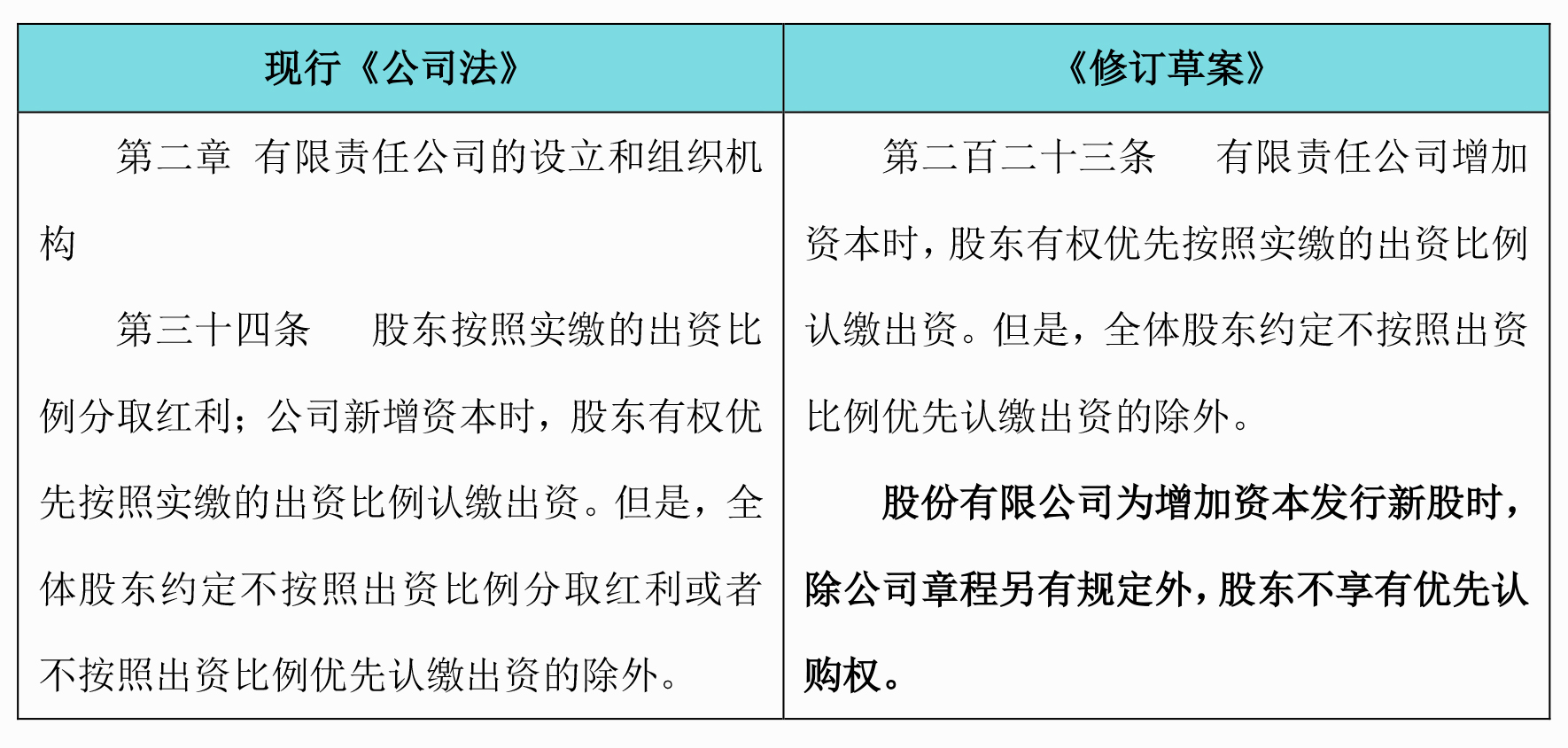

《修订草案》未对有限责任公司股东的优先认购权相关规定作出修订。对于股份有限公司,《修订草案》增加了缺省性规则,即除公司章程另有规定外,股东不享有优先认购权。换言之,股份有限公司章程可以作出明确规定,股东在公司增资扩股时享有优先认购权;股份有限公司章程未规定的,股东不享有优先认购权。相关条款对照如下:

(加粗部分为增加或修改的内容,划线部分为删除的内容)

《修订草案》通过后,股份有限公司章程规定优先认购权将有明确的法律依据。但是,我们也建议投资方对于过往已投资的或已股改为股份有限公司的项目进行复盘,若该等项目的优先认购权条款仅约定在股东协议而未体现在公司章程中,则需要修改公司章程,将投资方享有优先认购权的安排置入公司章程,否则投资方可能难以主张其在股份有限公司中的优先认购权。

二.

优先购买权

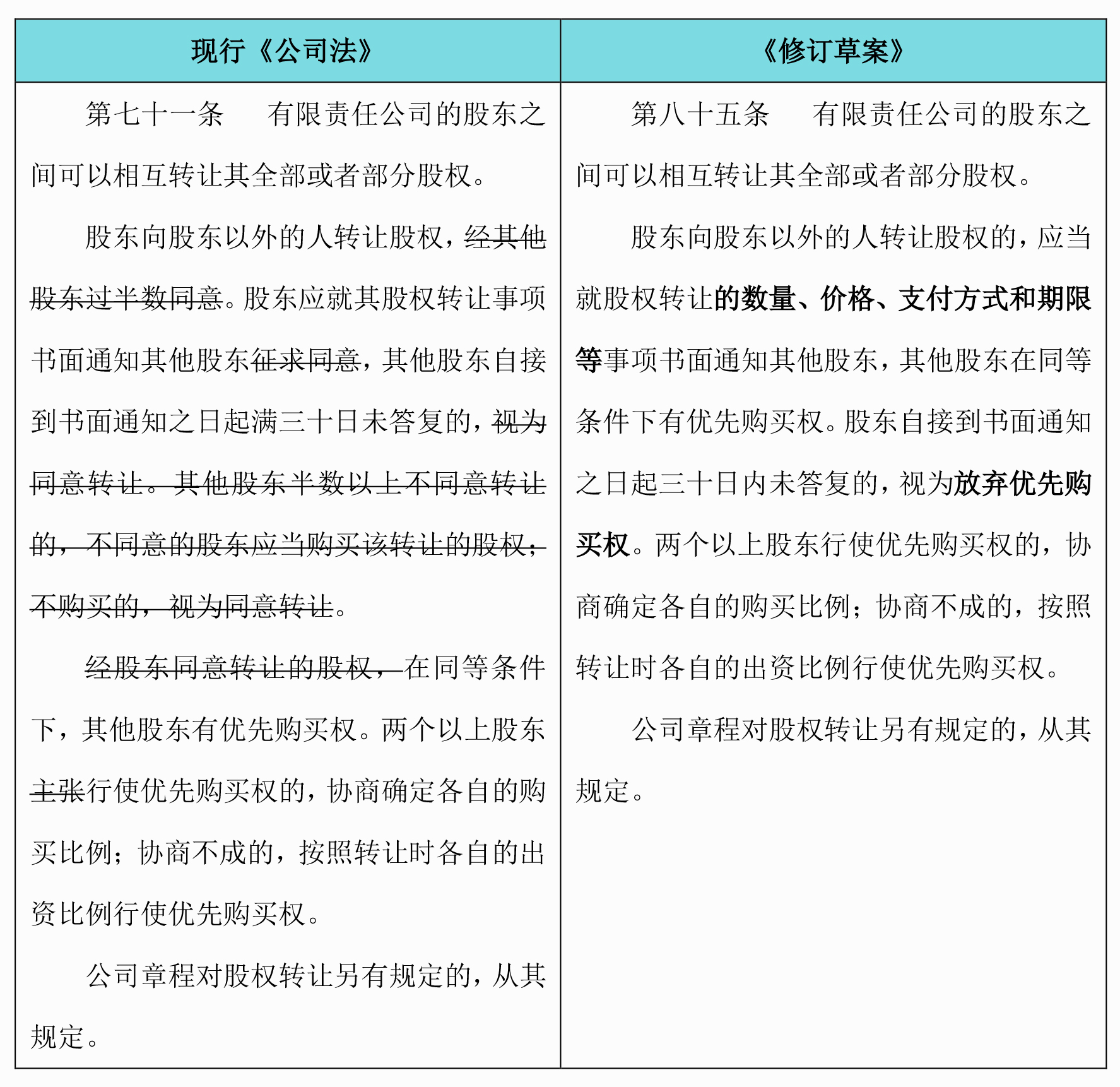

《公司法》第七十一条规定了有限责任公司股东的优先购买权。《修订草案》对有限责任公司股东的优先购买权规则作了修订完善。相关条款对照如下:

(加粗部分为增加或修改的内容,划线部分为删除的内容)

《修订草案》的修订主要体现在以下两个方面:

一是简化了股东行使优先购买权的流程。股东向股东以外的人转让股权的,不再需要经其他股东同意,也不涉及不同意的股东应当购买股权的问题,其他股东应直接答复是否行使优先购买权,这提高了有限责任公司股东对外转让股权的效率。

二是明确股权转让书面通知的具体内容,包括但不限于数量、价格、支付方式和期限等事项。实践中,公司股东考虑是否在同等条件下行使优先购买权,必然需要知悉股权转让的数量、价格、支付方式和期限等核心条款,这就要求股权转让方将该等核心条款书面告知其他股东。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(四)》(以下简称“公司法解释四")第十八条规定,人民法院在判断是否符合公司法第七十一条第三款及本规定所称的“同等条件"时,应当考虑转让股权的数量、价格、支付方式及期限等因素。《修订草案》该处修订与公司法解释四的规定一致,也与实践中的惯例相符。

三.

优先分红权

《公司法》第三十四条规定,有限责任公司全体股东可以约定不按照出资比例分取红利。《公司法》第一百六十六条规定,股份有限公司章程可以规定不按持股比例分配利润。因此,无论是有限责任公司还是股份有限公司均可以对利润分配比例作出特别约定。但《公司法》未明确是否可以对利润分配顺序作出特别约定。

在股权投融资实践中,囿于工商登记部门对公司章程内容的限制,投资方通常通过股东协议约定优先分红权。对于优先分红权的效力,司法实践中主流观点认为,利润分配顺序事项属于股东意思自治的范畴,从而肯定优先分红权的效力。例如在上海中盈投资管理有限公司与南京泰锐斯通信科技有限公司、南京毅澄投资管理有限公司等合同纠纷案【(2015)苏中商终字第01848号】、彭某与江苏新无限医疗设备股份有限公司合同纠纷案【(2017)苏0104民初4155号】以及某信息服务股份有限公司与河南省焦作金箭实业总公司侵害企业出资人权益纠纷案【(2016)青01民初150号】中,法院都认可了优先分红权的效力。但即使是在强调资合性的股份有限公司中,股东的优先分红权也依附于股东,而非依附于股份本身,这对投资方的投资退出以及新投资方的加入造成一定不利影响。为承袭及实现这些特殊权利,股份有限公司的每轮融资均需全体股东签署新的股东协议,这不仅增加了公司融资的沟通成本,还可能会出现前轮股东协议未被废止、本轮融资未交割导致股东权利约定不明的问题。

《修订草案》未明确是否可以对利润分配顺序作出特别约定,但第一百五十七条明确规定了股份有限公司可以发行优先或者劣后分配利润的类别股。

《修订草案》规定的类别股制度为股权投融资交易提供了一项权利义务更加清晰的工具,投资方可以通过认购优先分配利润的类别股实现其优先分红权。该等类别股的权利义务可以明确规定在公司章程中,投资方可以直接根据公司章程对照其所认购的类别股主张自己的权利。投资方转让其股份时,受让方将自动取得类别股所附着的优先分红权,从而降低股权投资交易的谈判成本,提高交易效率。

此外,《修订草案》第一百五十七条允许公开发行前已发行的类别股可以存续到公司上市之后。上市监管机构对股东特殊权利终止问题的态度经历过几个阶段的变化,从注册制前要求全部清理,到注册制后对对赌协议的松绑,再到之后清理标准提高。究其原因,我们理解主要是受制于现行《公司法》规定的“同股同权"原则。《修订草案》的类别股制度为公司申报IPO时保留股东特殊权利提供了上位法依据,我们认为未来越来越多的股东特殊权利将附着于类别股而存在,但上市监管机构对股东特殊权利终止问题的监管态度有待实践进一步检验。

四.

优先清算权

优先清算权系指投资方在被投资企业清算或发生视同清算的情形或结束业务时,具有的优先于其他普通股股东获得分配的权利。本文仅讨论《公司法》意义上的清算情形。

理论界对于优先清算权条款的效力存在一定争议,反对者认为,《公司法》第一百八十六条规定,公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,有限责任公司按照股东的出资比例分配,股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。《公司法》未允许股东另行约定公司剩余财产的分配顺序及分配比例。支持者认为,股东内部另行约定公司支付法定款项后剩余财产的分配顺序及分配比例并不损害公司债权人的合法权益,亦非规避法律的行为,属于公司股东意思自治的范畴。

在股权投融资实践中,由于缺少明确的法律规定,工商登记部门对于公司章程规定优先清算权有所限制,投资方通常通过股东协议约定优先清算权。从我们检索到的有限裁判案例来看,司法实践中倾向于认为优先清算权属于公司股东意思自治的范畴,因而支持优先清算权的效力。例如,在林某与北京北科创新投资中心(有限合伙)股权转让纠纷案【(2019)京03民终6335号】、沈某某、程某、郭某等侵权责任纠纷案【(2020)川01民终9209号】中,法院均认可了优先清算权的效力。

《修订草案》未明确是否可以对公司剩余财产的分配顺序及分配比例作出特别约定,但《修订草案》第一百五十七条明确规定股份有限公司可以发行优先或者劣后分配剩余财产的类别股。

与优先分红类别股类似,将具有优先清算权的类别股写入股份有限公司章程将具有明确的法律依据,投资方可以通过认购类别股实现其优先清算权。可以预见,在未来股权投融资交易中,股份有限公司股东的优先权利将逐渐从一项体现在股东协议的合约安排转变为一项体现在公司章程的类别股安排。

五.

特殊表决权

基于有限责任公司的人合性,现行《公司法》第四十二条允许公司章程对股东表决权作出另行规定。有别于有限责任公司的人合性特点,《公司法》第一百二十六条规定了股份有限公司“同股同权"的原则,《公司法》第一百零三条第一款规定股东所持每一股份有一表决权,不允许公司章程作出另行规定。但立法机关也为股份有限公司“同股同权"原则的例外预留了法律空间,《公司法》第一百三十一条规定,国务院可以对公司发行本法规定以外的其他种类的股份,另行作出规定。国务院于2018年9月18日颁发《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创"升级版的意见》(国发〔2018〕32号),提出“推动完善公司法等法律法规和资本市场相关规则,允许科技企业实行‘同股不同权’治理结构"的意见。此后,科创板、创业板上市规则均对表决权差异安排相关规则作出规定。科创板上市公司优刻得(SH.688158)成为首个表决权差异安排的案例。但遗憾的是,由于上位法的缺位,股份有限公司设置的表决权差异安排,在公司申报IPO前抑或是申报IPO被否后,将面临无法可依的尴尬局面。

在股权投融资实践中,对于生物医药、半导体、人工智能等高科技企业而言,其在初创期即需要大额资金投入研发,且短期内难以产生营业收入,因此将不可避免地、频繁地进行融资,使创始股东的股权被一再稀释。在此背景下,特殊表决权制度就成为创始股东维持控制权的重要路径。以科创板首个表决权差异安排案例优刻得为例,根据招股说明书披露,公司上市后,公司共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨合计仅持有公司23.1197%股份,公司正是通过设置表决权差异安排,即共同实际控制人持有A类股份,每股5票,其余股东持有B类股份,每股1票,才得以实现共同实际控制人合计持有公司60.0578%表决权,达到共同实际控制人对公司的控制效果。但对于尚未进入IPO筹备阶段的早中期高科技企业,特殊表决权制度的缺失,导致创始股东维持控制权成为融资过程中的一大难题。

《修订草案》第一百五十七条明确规定股份有限公司可以发行每一股的表决权数多于或者少于普通股的类别股。《修订草案》通过后,创始股东将可以在股份有限公司设立之初就认购每一股表决权数多于普通股的类别股,以较低的持股比例拥有更多的表决权,避免因公司融资稀释股权导致其丧失控制权。投资方也可以认购每一股表决权数少于普通股的类别股,以减小其投资对创始股东控制权的影响。可以预见,特殊表决权制度将会进一步推动生物医药、半导体及人工智能等高科技企业的股权融资,促进行业发展。

六.

股权/股份转让限制

现行《公司法》第七十一条规定了有限责任公司股东对外转让股权的程序。该规定通过其他股东同意、不同意的其他股东应购买股权、其他股东不购买的视为同意的一系列规则,试图在转股股东、其他股东之间达到平衡,既保护转股股东转让股权的权利,又通过其他股东行使同意权等来限制转股股东的股权转让,尽力维持有限责任公司的人合性。在司法实践中,法院根据《公司法》第七十一条的规定,倾向于认为公司股东对外转让股权可以受到限制,但不得被禁止,关于股权转让禁止的约定无效。例如在吴某、王某1与黄某、王某2股权转让纠纷案【(2017)苏05民终409号】、蒋某诉乐至县交通运输有限责任公司股东资格确认纠纷案【(2015)资民终字第36号】、山西必高汽车集团有限公司与山西新亨运汽车服务有限公司股权转让纠纷案【(2014)并民终字第427号】中,法院均认为过度限制股东转让股权导致股权实质上不能转让的条款无效。《修订草案》删除了股东对外转让股权需征求其他股东同意的流程,进一步强化了有限责任公司股权可以依法转让的理念,投资方在投资中应进一步关注禁止创始股东转让股权约定的合法性。

对于股份有限公司,《公司法》第一百三十七条规定股东持有的股份可以依法转让。更偏重人合性的有限责任公司的股权转让尚且不得禁止,举重以明轻,更偏重资合性的股份有限公司的股份转让也不得禁止,甚至不应予以限制。但由于实践中多数非公众股份有限公司的资合性特征并不明显,非公众股份有限公司章程是否能够对股份转让作出限制,理论及实务中均有不同的看法。如北京市第一人民法院就认为,上市公司及非上市公众公司以外的股份有限公司的股份转让可以适当限制。其在程某等与余某股权转让纠纷案【(2018)京01民终792号】中指出,公司法虽在总体上采取对有限责任公司与股份有限公司区别对待的态度,但股份有限公司本身又可分为多种不同的类型。目前,尚未达到非上市公众公司标准的股份有限公司大量存在,而相比于上市公司、非上市公众公司,对该类公司的规制依据与司法裁判规则均不够明确。该类公司股东人数较少,其设立及运营的重要基础是股东之间的相互信任且股东往往亲自参与并主导经营,股东之间的关系较为密切,公司具有较强的人合性特点,在治理架构与运营模式上与有限责任公司并无原则性区别。因此在司法实践中,应当正视非上市非公众公司的上述特点及其健康发展需要,为该类公司作出合理、合法的自治行为指引。

《修订草案》第一百五十七条明确规定股份有限公司可以发行转让须经公司同意等转让受限的类别股,这意味着股份有限公司的公司章程可以对股份转让作出限制的规定。《修订草案》引入转让受限类别股的安排将进一步满足股权投融资实践中投资方对创始股东股份转让限制的需求,弥合因限制转让股份条款效力不明导致的不确定性。但遗憾的是,《修订草案》未对“转让须经公司同意等转让受限的股份"的内涵作出界定,例如能否规定股份的锁定期,能否限制股份转让的受让方范围、股份数量、转让价格,转让股份需要哪些主体同意,能否限制股份间接转让等,相关问题有待立法机关进一步澄清。

结语:

整体来看,《修订草案》对股东特殊权利产生较大的影响,特别是允许股份有限公司发行承载股东特殊权利的类别股,一方面能够满足不同股东对股东权利的差异化需求,提高交易效率,另一方面也与境外立法相接轨,有利于企业在境内外资本市场上市之间的灵活转换。得益于现行《公司法》对有限责任公司人合性的偏重,被投资企业采用有限责任公司的组织形式进行融资,是股权投融资市场上更为主流的选择,有限责任公司的组织形式也更有利于投资方实现其股东特殊权利。而《修订草案》给予了股份有限公司更多的自主权与灵活性。我们相信,在《修订草案》通过后,创始人、投资方将不再拘泥于单一的有限责任公司组织形式,而是重新认识股份有限公司,经权衡后选择符合其商业目的及投资方预期的公司组织形式。