从刑事与行政案例看在中国出口管制法下两用物项出口的合规重点——暨评《两用物项出口管制条例(征求意见稿)》

从刑事与行政案例看在中国出口管制法下两用物项出口的合规重点——暨评《两用物项出口管制条例(征求意见稿)》

2020年12月1日起正式实施《中华人民共和国出口管制法》下管制物项包括两用物项、核、军品以及其他管制物项四类[1]。其中,两用物项种类最多、范围最广[2],是实践中企业接触较多的,也是《出口管制法》生效以来涉嫌违规甚至"走私国家禁止进出口货物"犯罪的"重灾区"。

在刑事执法方面,自2005年《两用物项和技术进出口许可证管理办法》实施以来《出口管制法》实施之前的15年内涉及两用物项的刑事判决书在裁判文书网仅检索到三份;而自《出口管制法》施行的不到一年半时间里,至少有两起涉及两用物项的案件已判决,并且不少案件正在办理过程中。在行政执法方面,天津海关发布了首批以《出口管制法》为处罚依据的行政处罚案例[3]。上个月22日,商务部公布了《两用物项出口管制条例(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),依据《出口管制法》及以往执法经验对之前的各相关两用物项的管理办法作了归纳及大幅调整。

本文将结合执法案例,简要分析《征求意见稿》对将来两用物项出口管制可能带来的影响,并对企业合规建设提出一些建议。

一、涉两用物项出口的执法

(一)刑事执法

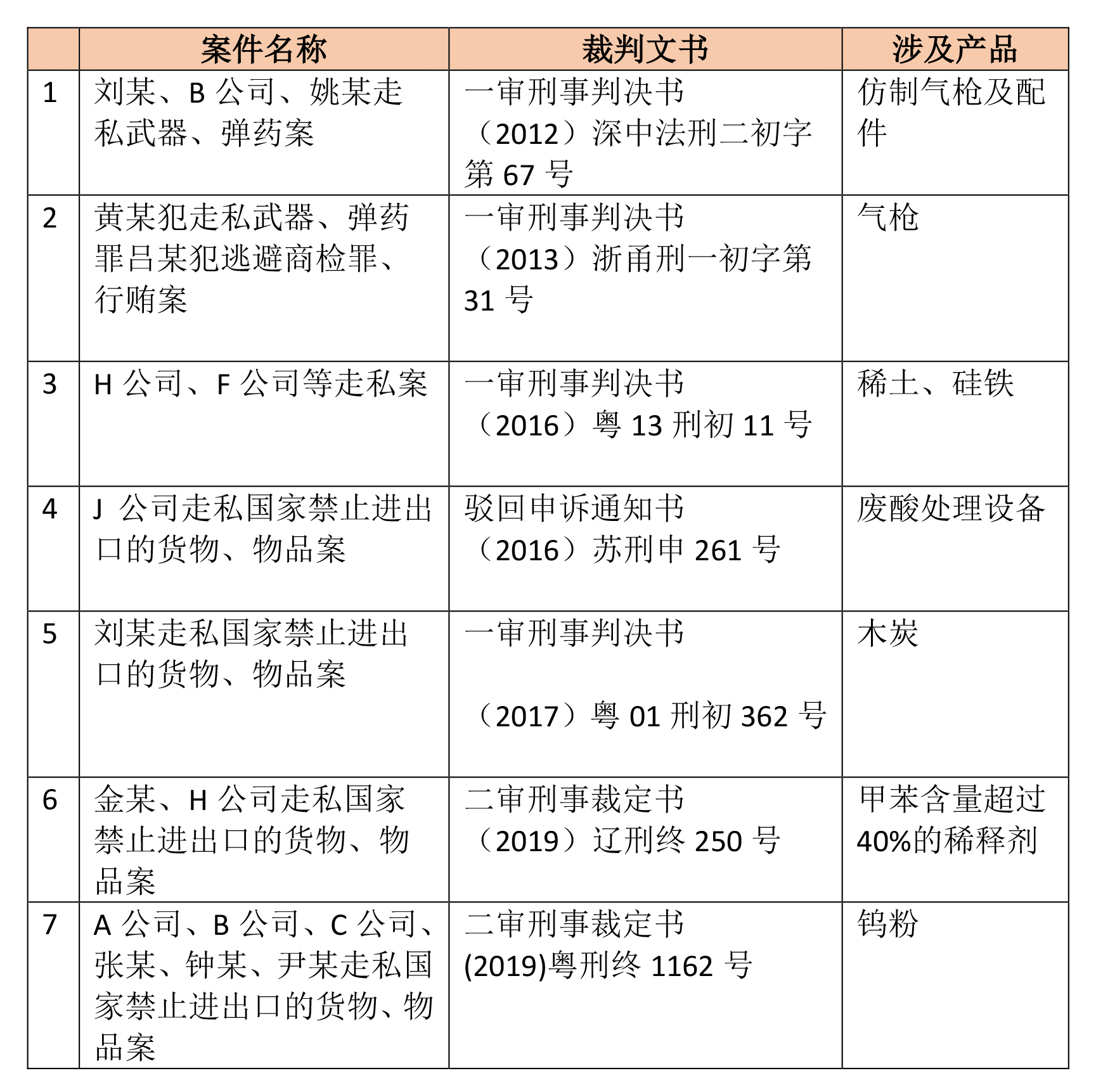

在刑事执法方面,以"出口管制"、"出口限制"、"两用物项"为关键字可以从裁判文书网上查得2020年12月前的判决如下表:

点击可查看大图

表中可以看到,自2005年《两用物项和技术进出口许可证管理办法》实施以来、《出口管制法》生效之前的15年内涉及两用物项的刑事判决书在裁判文书网仅检索到三份,即案例4、6和7。而且,所涉罪名均为"走私国家禁止进出口货物物品罪",判决时间均在2014年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》出台之后。[4]也就是说,虽然在2005年起施行的《两用物项和技术进出口许可证管理办法》中就规定了未经许可或超出许可范围进出口两用物项,构成犯罪的,追究刑事责任[5];理论上可以涉及的罪名也不少[6],但实践中因出口两用物项涉及刑事风险的案件可谓凤毛麟角。判决罪名也均为走私国家禁止进出口的货物罪。比如案例7。2014年,A公司在未提供任何出口许可证的情况下,委托B公司办理货物出口手续,后B公司又委托C公司办理出口手续。C公司通过夹藏、伪报、瞒报等方式,逃避海关监管,走私出口钨粉10吨,价值265万元。根据《两用物项和技术进出口许可证管理目录》,纯度高于97%的钨粉属于两用物项中的导弹及相关物项。最终2019年广东省高级人民法院以走私国家禁止进出口的货物罪分别判处三公司罚金40万元、30万元和40万元,并判处三公司直接责任人员有期徒刑五年、三年和二年。

而自《出口管制法》施行的不到一年半时间里,资料显示有两起涉及两用物项出口的案件已判决。比如,胡某走私轻质纯碱案。根据《两用物项和技术进出口许可证管理目录》,轻质纯碱属于两用物项中的特殊的易制毒化学品,在向缅甸、老挝、阿富汗等特定国家(地区)出口时需办理《两用物项和技术出口许可证》。2019年至2021年期间,胡某通过伪报目的国的方式,逃避两用物项和技术出口许可证,走私出口轻质纯碱至缅甸,数量达361余吨。最终上海市第三中级人民法院判处其有期徒刑二年,缓刑二年。

此外,目前有不少涉嫌出口走私两用物项的案件正在查办过程中,主要涉及山东、上海、江苏等地。办理此类案件过程中,我们发现涉事企业在被告知有犯罪嫌疑时往往非常讶异,认为违规行为是行业惯例;而对于可能涉及刑事风险,甚至终身禁入该行业的风险一无所知。[7]体现出对出口管制合规的陌生。

(二)行政执法

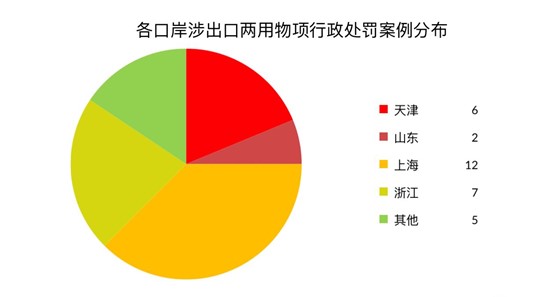

受行政处罚案件公开资料范围的限制,我们查得自2016年至今涉出口两用物项的行政案件公开了32件,如下图。

点击可查看大图

特别值得注意的,在天津新港海关最新发布多个案例中开始引用《出口管制法》作为处罚的依据。在案件涉及"申报不实"及"未经许可擅自出口两用物项"两项违法事由的情况下,海关均适用《出口管制法》第34条而非《海关行政处罚实施条例》第14、15条进行处罚。比如,被处罚的出口经营者以不实品名和税号("已煅烧石油焦",2713121000,无监管条件)申报出口人造石墨(税号:3801100000)。根据《两用物项和技术进出口许可证管理目录》人造石墨(税号:3801100000)属于核两用品,临时管制物项[8],需要两用物项与技术出口许可证方可出口。天津新港海关以违反《出口管制法》第34条未经许可擅自出口管制物项为由对这些企业进行了处罚。

而在天津新港海关公布的这批案件之前,对于以"申报不实"方式出口两用物项,海关均是以《海关行政处罚实施条例》进行处罚。比如X公司以市场采购的贸易方式向南沙海关申报出口胶粉24000千克至敏感国家(商品编码:3909100000),实际出口货物为硫酸钡(商品编码:2833270000)。根据《两用物项和技术进出口许可证管理目录》,硫酸钡属于易制毒化学品,在向缅甸、老挝、阿富汗等特定国家(地区)出口时需办理《两用物项和技术出口许可证》。最终,南沙海关以X公司当事人出口货物申报不实影响国家许可证件管理为由,根据《海关行政处罚实施条例》第十五条罚款人民币14000元。[9]

尽管有观点认为"申报不实"与"未经许可擅自出口两用物项"指向的法益并不相同,但由于《出口管制法》位阶高于《海关行政处罚实施条例》,且明确要求海关对于构成违反《出口管制法》的行为适用《出口管制法》进行处罚[10],更何况《行政处罚法》第29条要求同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚,所以不可避免的未来海关适用行政处罚更严厉的《出口管制法》会成为一种趋势。以下为《出口管制法》与《海关行政处罚实施条例》适用于以上案件的处罚依据对比:

《出口管制法》第34条:出口经营者有下列行为之一的,责令停止违法行为,没收违法所得,违法经营额五十万元以上的,并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款;没有违法经营额或者违法经营额不足五十万元的,并处五十万元以上五百万元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至吊销相关管制物项出口经营资格:

(一)未经许可擅自出口管制物项;

(二)超出出口许可证件规定的许可范围出口管制物项;

(三)出口禁止出口的管制物项。

《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十四条:违反国家进出口管理规定,进出口国家限制进出口的货物,进出口货物的收发货人向海关申报时不能提交许可证件的,进出口货物不予放行,处货物价值30%以下罚款。

《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条:进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的,分别依照下列规定予以处罚,有违法所得的,没收违法所得:……(三)影响国家许可证件管理的,处货物价值5%以上30%以下罚款;……

根据我们的办案经验,涉案企业如能正确配合海关调查并依《出口管制法》及《关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》(以下称《指南》)完善内部合规机制较有机会适用《行政处罚法》关于从轻、减轻甚至免除责任的规定。[11]

二、从《征求意见稿》看监管要求变化

2022年4月22日,商务部条约法律司公布了《两用物项出口管制条例(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。值得传企业关注的主要信息如下:

(一)整合法规以与《出口管制法》衔接

根据征求意见稿第59、60条的规定,该条例施行后,《中华人民共和国核两用品及相关技术出口管制条例》《中华人民共和国导弹及相关物项和技术出口管制条例》《中华人民共和国生物两用品及相关设备和技术出口管制条例》和《有关化学品及相关设备和技术出口管制办法》将废止。而两用物项中监控化学品的出口,依照《中华人民共和国监控化学品管理条例》的规定执行;未作规定的,参照本条例规定执行。

不难看出,改变原本适用法规散落且不与《出口管制法》衔接的核、生、化、导等两用物项出口管制体系的现状,而将两用两物项出口统一纳入《两用物项出口管制条例》下,使之与《出口管制法》衔接是此次征求意见稿出台的主要原因。未来,全方位(4W)[12]而非以"物项"为主要管制维度的管理方式将进一步纳入到我国的出口管制管制的日常行政管理中。

(二)引入管制编码

根据《征求意见稿》,今后两用物项将会进一步整合入一个《两用物项管制清单》中。与目前的《两用物项和技术出口许可证管理目录》相比,第一,会增设不同于HS编码的管制编码。如果管制编码与国际接轨的话,则应是类似于美国《出口管理条例》(EAR)下出口控制分类编号(ECCN),以五位编号分别表明管制两用物项的类别、呈现形式与管制目的;第二,规定了制定管制清单时应当采取适当方式征求意见并开展必要的产业调查和评价,以及时根据国家安全的需要以及行业的需求变更清单内容;第三,明确了临时管制物项的实施期限,延长后最多不得超过4年。

如果采用ECCN式的管制编码确可以解决当前《两用物项和技术出口许可证管理目录》中的技术及一些货物以及《出口管制法》还提到的有关服务、数据无法对应HS编码的问题,也为今后建立就不同国家区别待遇的出口管理体制做了铺垫。但这同时也会增加出口管制管理部门的答疑职责及出口企业在申报时的经济与时间负担以及申报不实的风险。

此外,有关临时管制物项的规定,将使得整个清单更为动态合理,类似某项货物在"临时"管制物项中"躺"了十余年的情况将不再发生。

(三)细化了许可制度

《征求意见稿》第二章第三节关于许可制度的规定与目前规定相比,第一,取消了两用物项出口经营登记制度;第二,明确了通用许可的积极条件和消极条件;第三,规定了免予许可的积极条件与消极条件。

取消了两用物项出口经营登记制度并非说明从事两用物项出口业务不需要任何门槛,目前许多两用物项仍是指定经营的[13]。同样地,在企业获得通用许可后,更应严格审查最终用户和最终用途,以免因出口管制违法行为而失去申请通用许可的资格。

(四)完善法律责任与合规优待制度

对于法律责任,《征求意见稿》主要地是将违法行为与《出口管制法》的相关规定进行衔接。

值得注意的是,《征求意见稿》还尝试对《出口管制法》第三十四条所涉及的可能出现争议的概念进行明确,说明"出口经营者实际出口情况与免予申请许可证件登记时的信息不一致的,视为未经许可擅自出口,依照出口管制法第三十四条进行处罚"。[14]《征求意见稿》第五十条还新增了出口经营者违反对出口货物最终用户和最终用途审查的勤勉义务的法律责任。[15]同时,《征求意见稿》对于建立内部合规制度的企业,在《出口管制法》给予通用许可便利的基础上,进一步规定了对其可酌情从轻处罚的措施。[16]

此外,《征求意见稿》还在对管控名单实体的限制措施、控制外国政府对中国企业的现场调查等方面做了新的规定。目前公众仍可在2022年5月22日前对该征求意见稿提出意见。[17]

三、两用物项合规建设的重点

(一)加快企业内部合规制度建设

如前论述,两用物项出口违规而招致刑事风险正在上升;天津新港海关的第一批案例虽然在适用《出口管制法》时均适用了减轻处罚,但这可能是考虑到相关企业对法律的不熟悉的情形。对此,我们认为,最佳风险控制方案就是出口管制合规管理体系建设。实践中,建立内部合规制度除了可适用通用许可等便利措施外,也确实是应对行政或刑事执法风险的防御措施。良好的内部合规制度就是减轻企业责任或适用合规不起诉的重要考量因素。[18]

自商务部出台《指南》已经过去了一年的时间,已有不少企业在搭建出口管制合规管理体系或将原来EAR下的EMCP进行本地化。出口经营者搭建出口管制合规管理体系的要素与方法可参见《两用物项出口管制内部合规指南》:EMCP本地化要点一文。

(二)持续关注两用物项目录调整

一般情况下,《两用物项和技术进出口许可证管理目录》会于每年年底由商务部公布更新后的版本。实践中,由于有关国际条约与国际义务的变化,也出现过在年中变更目录的情况。因此,相关企业应密切关注目录调整动态,在无法确定货物归类或是否属于出口管制物项时,及时寻求专业帮助、或向主管部门进行咨询[19]。如果管制编码最终落地,则还应及时将出口物项与管制编码对应。

特别地,《两用物项和技术进出口许可证管理目录》对有些货物的规格有明确的要求,在生产普通货物时应避免使达到管制货物的标准;企业还应注意对生产线进行严格管理,避免非两用货物中掺入两用物项。

(三)强化最终用户和最终用途管理,全程追踪物项动态

无论是《出口管制法》还是《征求意见稿》,都明确了出口经营者在发现最终用户或最终用途可能发生改变时的报告义务。《征求意见稿》更是规定了违反报告义务的行政责任,情节严重的应处十万元以上三十万元以下罚款。

因此,从事包括核生化导在内的两用物项出口经营业务的企业都应在交易前中后对最终用户进行尽职调查,并保证持有最终用户有效的联系方式,设立岗位职责密切关注出口货物的去向和用途。

总之,考虑到目前两用物项出口立法渐渐完善、执法更为趋紧的趋势,我们建议企业尽早建立并完善内部合规体系。若意外陷入案件调查,也应取得专业律师的支持,正确应对从而争取有效管控、避免风险的最佳处理结果。

[注]