科创板三周年丨核心技术人员及其认定的法律实务分析(下)

科创板三周年丨核心技术人员及其认定的法律实务分析(下)

上期回顾:在上篇中,我们统计分析了科创板开放注册以来核心技术人员人数与持股分布情况,对核心技术人员特别的责任和义务,以及认定的核心要求做了梳理解读。在下篇中,我们将围绕科创板核心技术人员认定的核心因素与支持因素的二元构成以及正向论证和反向论证相结合的论证方法,结合相关案例进行深入分析。

五、区分核心因素和支持因素:科创板核心技术人员认定的二元构成

综合分析科创板相关审核规则和案例,我们认为就核心技术人员认定而言:技术人员的工作岗位、技术贡献和企业自身生产经营相关度最高,同时也更能反映技术人员对于企业技术研发的重要性,故构成认定核心技术人员的核心或主要因素,而可比公司认定的核心技术人员情况、技术人员的薪资水平、持股情况、从业经验、教育背景、专业资质、研发人员与核心技术人员数量的比例情况等则相关性及重要性没有那么高,故可作为边缘或支持因素。具体如下:

1、核心因素

(1)工作岗位

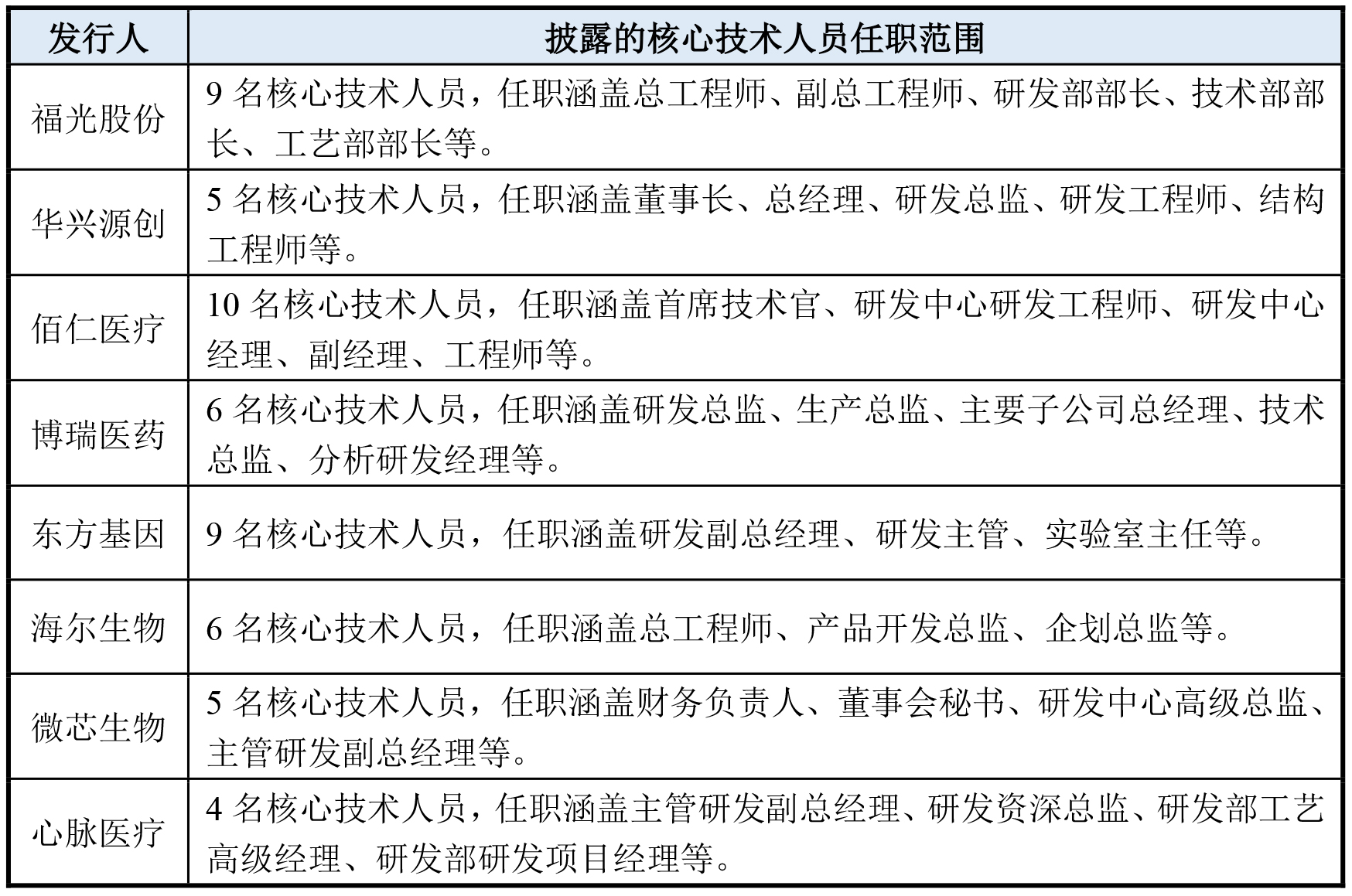

科创板首发问答规定,公司的技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员原则上应当认定为核心技术人员。可见,工作岗位是判断技术人员对企业重要性的直观因素。绝大多数招股说明书中,发行人披露了核心技术人员的工作岗位,作为认定该等人员为核心技术人员的依据之一。由于不同公司的组织结构、岗位名称存在一定差别,核心技术人员的任职范围一般包括总经理、主管研发副总经理、首席技术官、首席科学家、研发中心主任/研发总监、主要项目的研发经理等。

点击可查看大图

需要关注的是,在铂力特的案例中,发行人实际控制人之一黄卫东作为公司首席科学家未被认定为核心技术人员。监管机构在问询中要求发行人结合主要研发人员的情况,根据科创板首发问答充分披露核心技术人员认定依据。可见,如某核心技术人员在发行人中担任重要技术职务,原则上应当被认定为核心技术人员;如发行人未认定其为核心技术人员,会引起监管机构的关注,反而需要进行特别的说明及论证。

(2)技术贡献

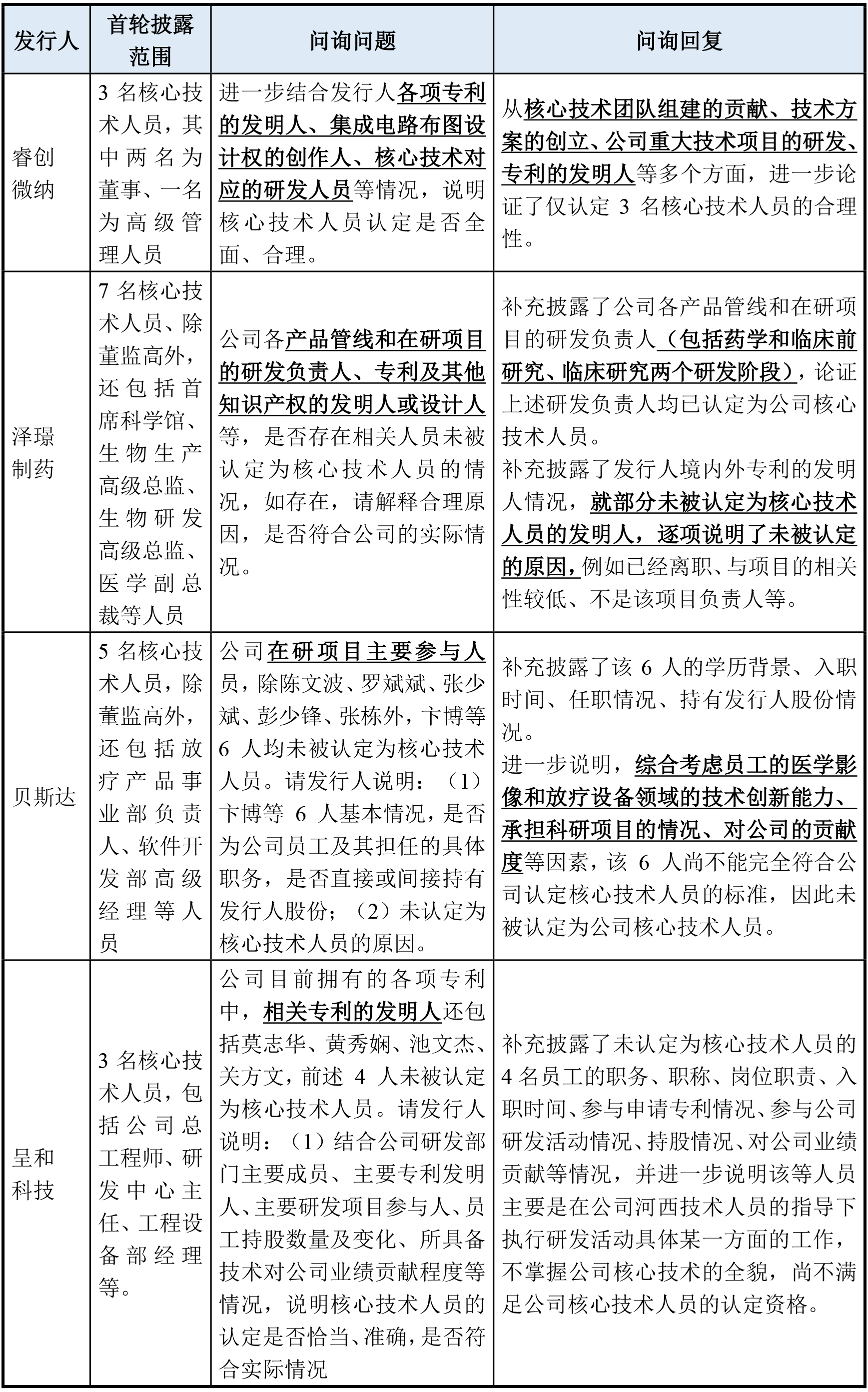

科创板首发问答规定,申请在科创板上市的企业应当根据相关人员对企业生产经营发挥的实际作用,确定核心技术人员范围。主要知识产权和非专利技术的发明人或设计人、主要技术标准的起草者原则上应当认定为核心技术人员。这是科创板首发问答对于核心技术人员的技术贡献作为认定核心因素的规定。相比较于工作岗位,技术人员的技术贡献是更为实质的认定因素。部分招股书中披露了技术人员作为完成人的专利数量等情况,技术人员对于公司关键技术、技术体系的作用等进行了较为详细的论述。

点击可查看大图

2、支持因素

(1)可比公司认定的核心技术人员情况

类似于毛利率等财务、业务指标的分析,核心技术人员的数量还需要符合行业一般情况,参考可比公司认定的核心技术人员情况。如在美迪西的案例中,发行人在首轮申报文件中,仅认定1名核心技术人员。监管机构在问询中,要求发行人“结合药明康德等同行业上市公司的核心研发人员认定以及CRO业务特点,进一步说明只认定一名核心人员的做法是否恰当,详细分析并在招股书显要位置补充披露相关认定方法的合理性及其与同行业公司的差异,补充披露报告期内主要离职人员人数和工作成果、入职人员的人数和情况,补充披露是否存在认定一名核心技术人员的做法,是否存在规避发行人核心技术不得存在重大不利变化要求的情形",并在后续四次反馈中反复就核心技术人员的认定问题进行问询。

发行人在问询回复中补充披露了药明康德、康龙化成、昭衍新药等可比公司的核心技术人员人数及基本情况。经过交易所的五轮问询,最终补充认定了其他5名技术人员为核心技术人员。补充认定后的核心技术人员人数高于可比公司平均水平。

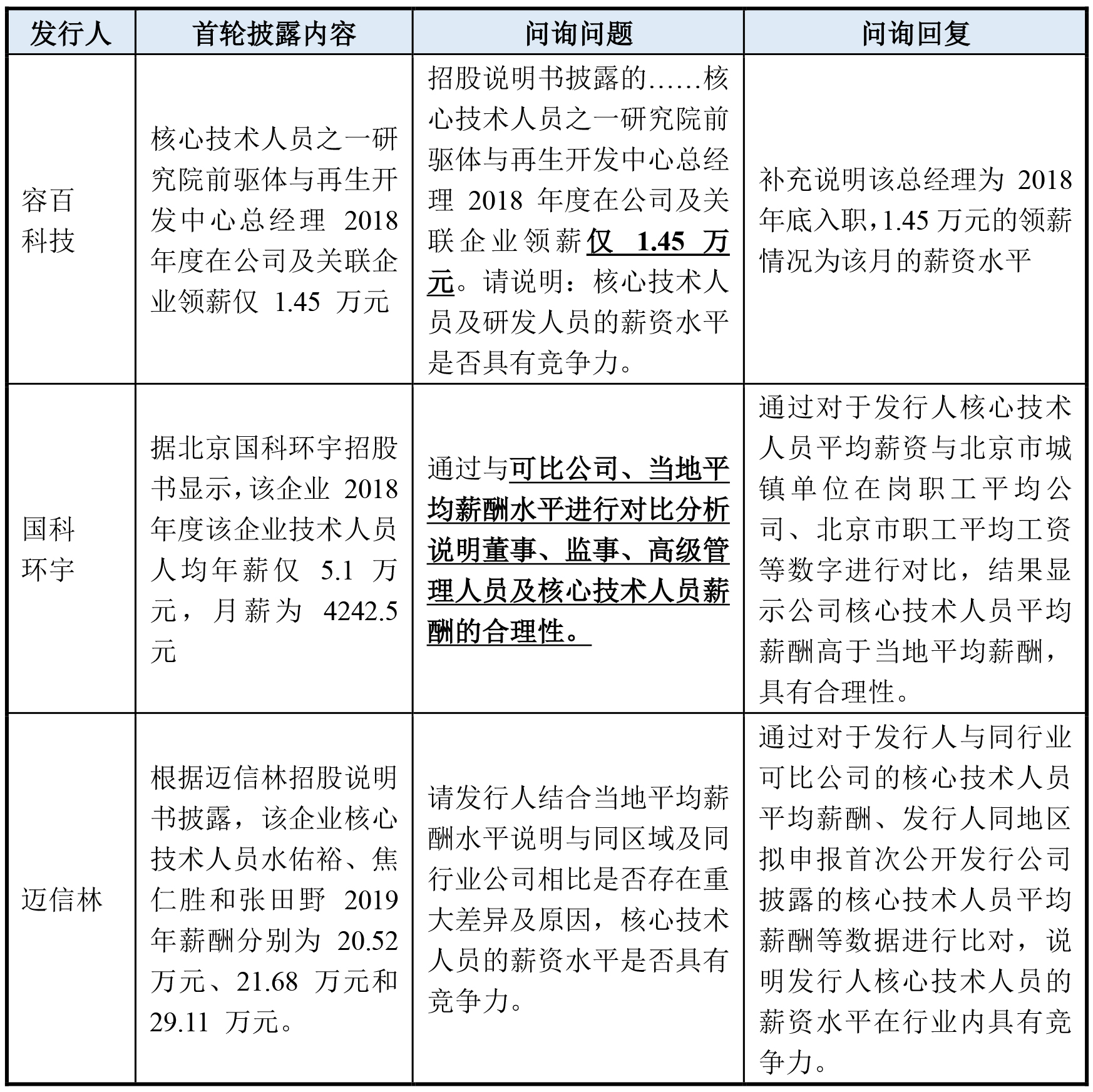

(2)薪资水平

薪资水平也是判定核心技术人员的参考要素之一,核心技术人员的薪资作为发行人研发投入中的主要组成部分,需要在申报文件中进行披露并易收到监管部门的关注。如核心技术人员的薪资水平过低或与其工作岗位、技术贡献不匹配,可能受到监管机构的质疑或问询,发行人需要进一步说明及论证的合理性。

点击可查看大图

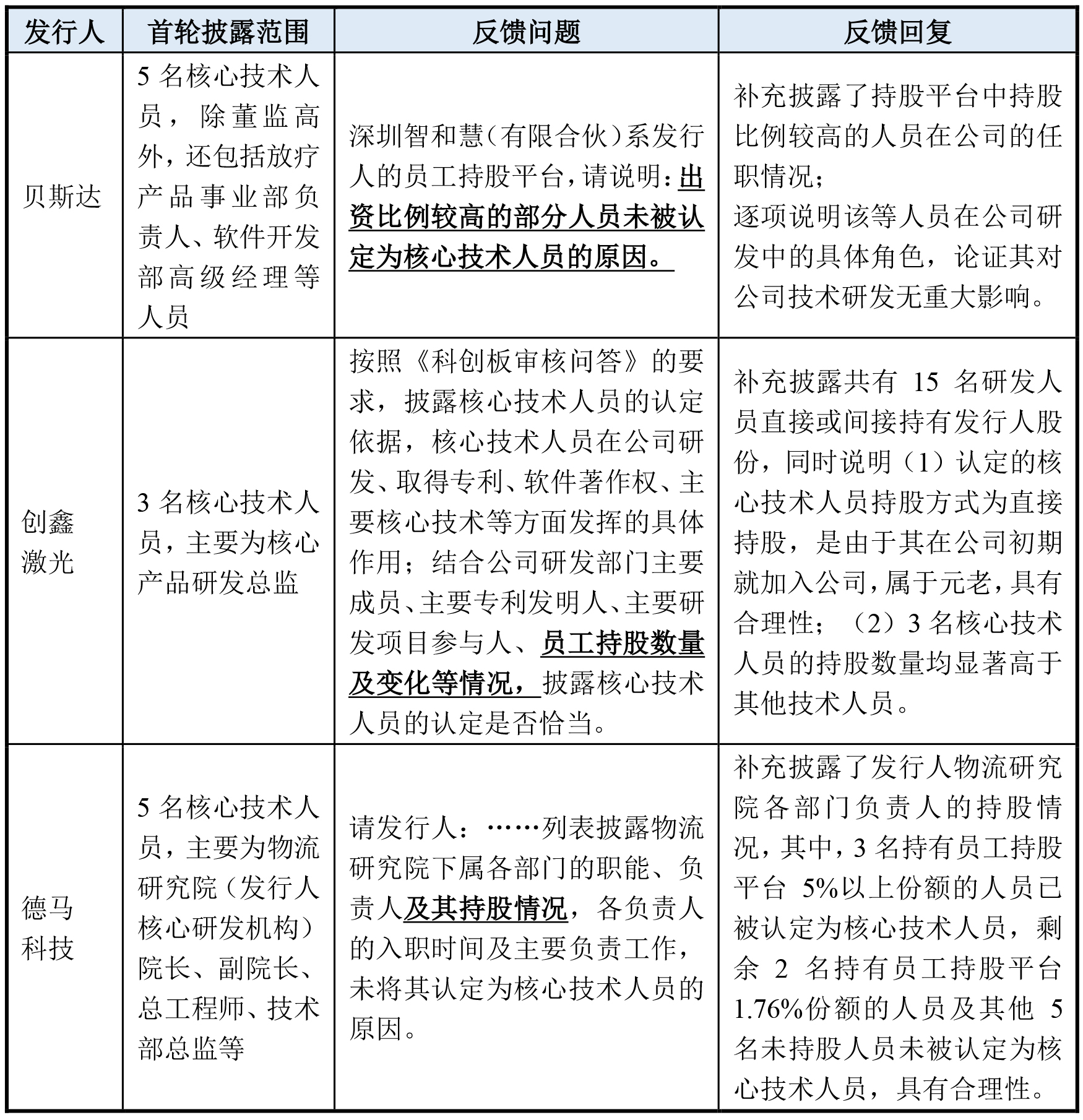

(3)持股情况

如果发行人相关研发人员直接或者间接持有发行人股份,监管机构会倾向于认定该等人员对于公司较为重要。如发行人未将其认定为核心技术人员,则需要进行反向的说明与论证。

点击可查看大图

(4)研发人员与核心技术人员数量的比例

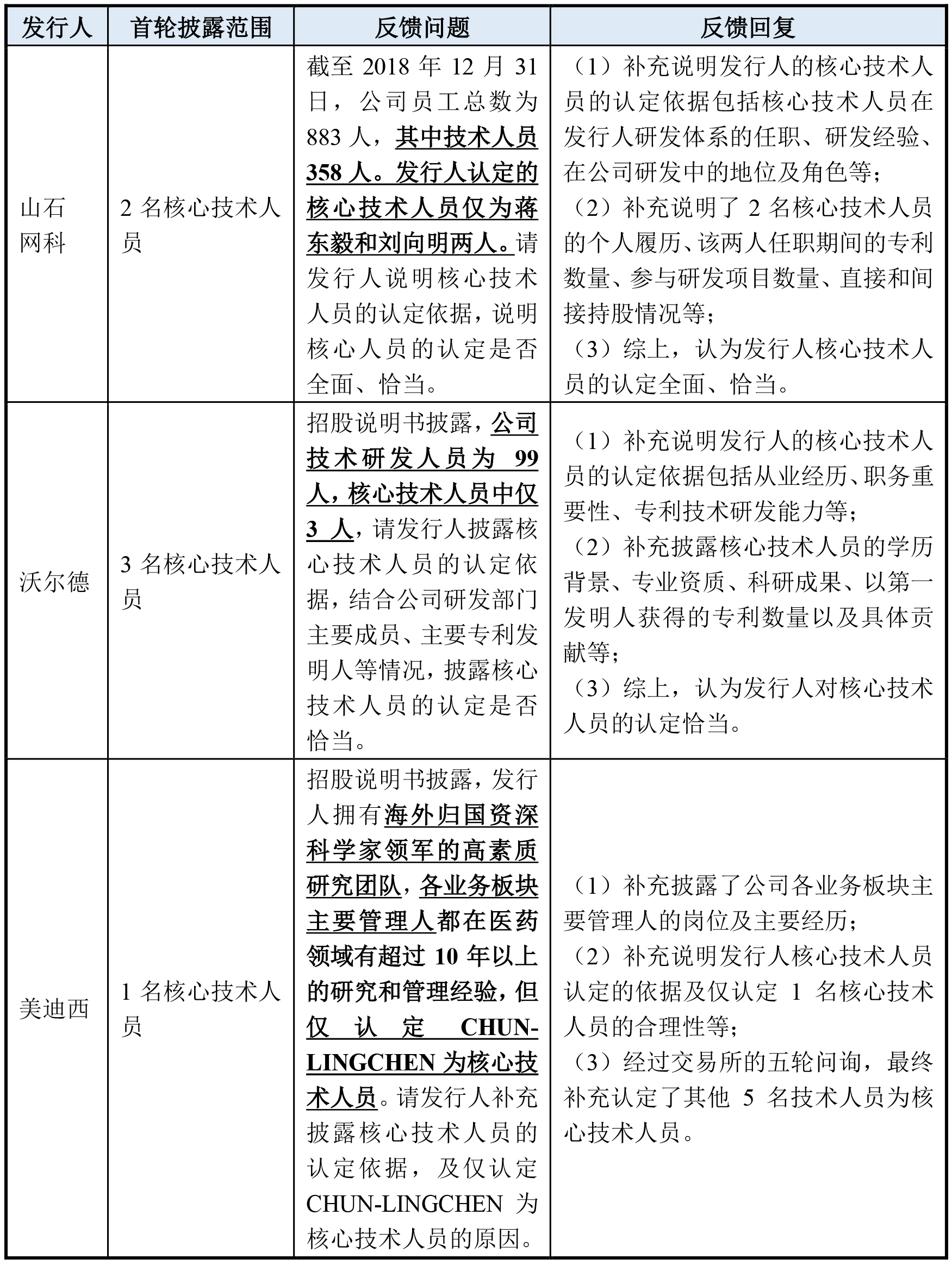

如发行人披露的其研发人员及研发团队规模较大,但认定的核心技术人员数量较少,则就发行人认定的核心技术人员的全面性、恰当性问题,比较容易受到监管机构的问询及质疑。

点击可查看大图

(5)其他支持因素

除上述支持因素外,核心技术人员的从业经验、教育背景、专业资质、行业影响等,通常也作为认定核心技术人员的支持因素。

六、结语

而从前述科创板相关规定和审核实践可以看出,对于核心技术人员人数及其认定,科创板相关规则目前并没有明确要求指引,而是暂交给市场、企业自身判断,但审核部门对此也不是全然放任,面对企业的相关认定主张会进行严密和细致的问询。在相关指引出台前,相关企业宜根据其自身客观实际情况,但其应遵循前述经验法则并把握前述核心要素和支持因素的二分法进行充分、严谨的研究及论证以说服上市审核机构。而相关研究论证更需尊重常识和客观事实,并保证披露上逻辑的一致性及合理性,避免前后之间或各项因素之间的矛盾(比如出现首席科学家、首席技术官等重要职位的人员都未被认定为核心技术人员等情况),[1]当然更重要的是提高对此问题的重视程度而早准备和布局。此外,由于相关规则赋予核心技术人员与董监高相似的地位、义务和责任[2],但在认定程序并未作类似董监高选举需经董事会或股东大会决议程序的要求,我们理解发行人也宜结合自身公司治理制度对于核心技术人员的认定程序作出相应妥善的安排。

[注]