股权转让违反公司章程,协议还有效吗?

股权转让违反公司章程,协议还有效吗?

中国法下,股权转让可能受限于多重法律设置,尤其是公司的章程。但是,违反公司章程转让股权将产生何种法律后果,《公司法》及相关司法解释并没有释明,实践中也存在一定争议。基于此,本文从股权转让协议的效力与履行角度出发,在总结归纳现有司法裁判观点的基础上进行实务分析,并就拟限制股权转让的交易方及拟购买股权的交易方如何在协议阶段更好保障自身权利提供思路。

一、违反章程的股权转让协议的效力

根据我国《民法典》的规定,除非有法定的无效事由,合同依法成立后即为有效。而《民法典》第一百四十四条,第一百四十六条,第一百五十三条及第一百五十四条规定了民事法律行为无效的五种事由[1],违反章程本身并不属于法定的无效事由之一,因此,违反章程本身不必然影响股权转让协议的效力,对于违反公司章程的股权转让协议,如无其他影响协议效力的事由,应当认定有效。

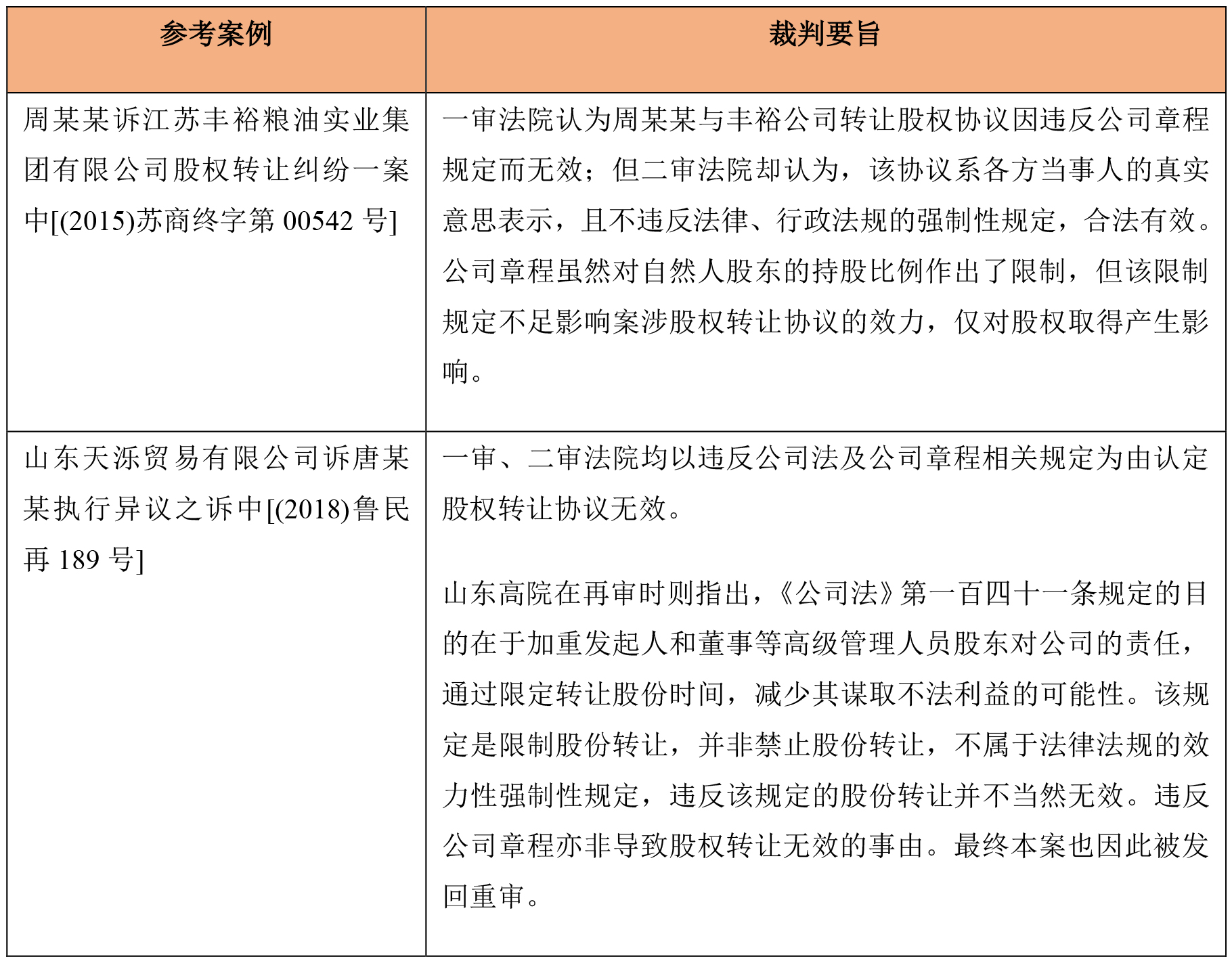

但是,《公司法》第七十一条及第一百四十一条对于有限责任公司及股份有限公司的股权(股份)转让做出了限制性规定[2],同时规定了公司章程可以就相关事项另行约定或加以其他限制性规定。考虑到前述《公司法》项下的股权转让限制性规定,违反公司章程的股权转让协议也可能违反《公司法》,在这种情况下,股权转让协议的效力如何认定?主流观点认为,中国法下的强制性规定具体可分为效力性和管理性两种,其中只有违反前者才会导致合同无效。那么《公司法》下对于股权转让的限制规定是否属于效力性强制规定呢?对此,笔者认为《公司法》下限制股权转让的规定并非效力性强制性规定,因此不属于导致股权转让协议无效的事由。以下两个案例颇具参考价值。

点击可查看大图

二、违反章程的股权转让协议的履行

1. 原则:该等股权转让协议无法得到履行

我们认为,违反公司章程规定的股权转让协议虽然有效,但该效力原则上仅及于协议双方,不对目标公司以及公司的其他股东产生法律效力,公司有权拒绝受让方取得股东资格、行使股东权利。

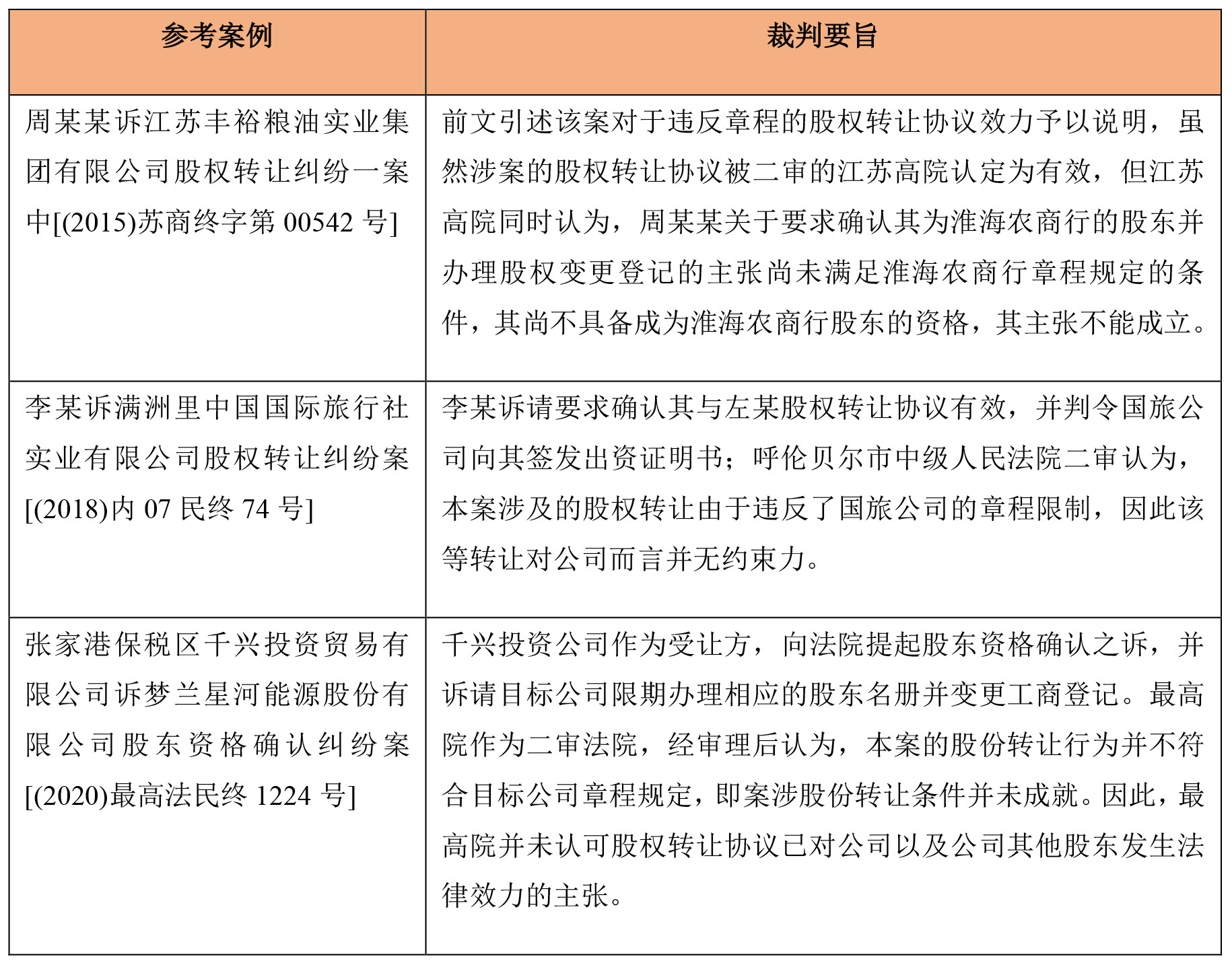

根据笔者对司法判例的查询总结,违反公司章程规定的股权转让协议虽然通常被认定为有效,但受让方依据该等股权转让协议要求取得股东资格、行使股东权利的请求往往得不到支持。

点击可查看大图

总结上述案例中法院的裁判观点,在股权转让协议违反公司章程的情况下,根据《民法典》第五百八十条[3]规定,该股权转让协议因存在法律以及事实上的障碍而无法得到履行,受让方也不能因此取得股东资格,其只能根据协议的约定来请求转让方承担违约责任。

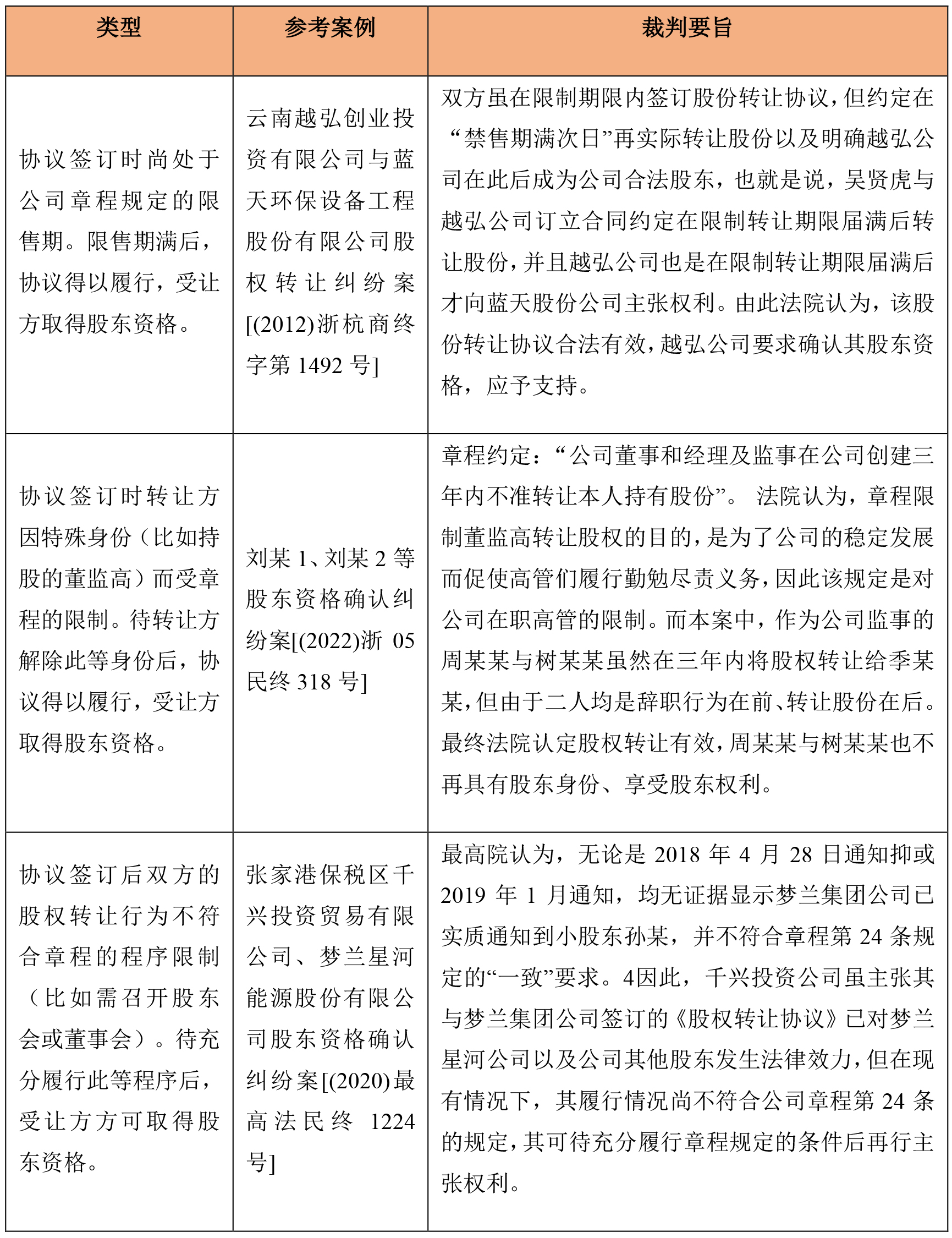

2. 例外:不符合公司章程的事由消灭,该等股权转让协议得以履行

我们注意到,实践中有些股权转让协议虽然签订时不符合公司章程的限制性规定,但此等瑕疵却可以在未来得到补正。而出于对股权自由转让的尊重,当相关不符合公司章程的事由消灭后,法院通常也会认可此类协议的履行。对此,我们总结得出实践中几种最为常见的类型,如下表所示。

点击可查看大图

三、《公司法(修订草案)意见稿》对章程限制股权转让相关规定的修改

1. 明确股权转让的通知程序

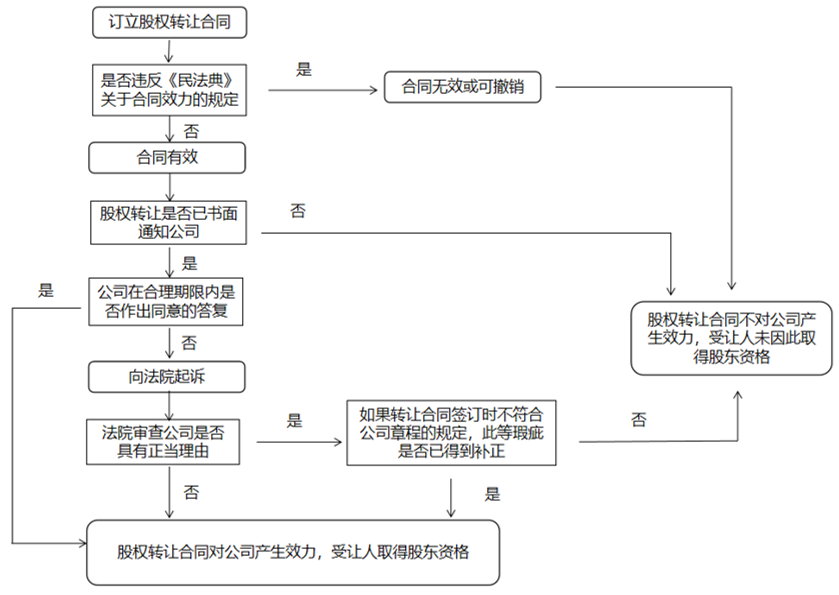

《中华人民共和国公司法(修订草案)》征求意见稿[5]("以下简称《征求意见稿》")完善了有限责任公司中股权转让与股东资格取得的相关程序。首先,明确"股东转让其股权的,应当书面通知公司"。换言之,通知乃股权转让的必经程序。因此我们认为,对于未履行通知程序的股权转让不得对公司产生法律效力。而公司在接到通知后,如存在"正当理由",有权拒绝变更股东名册以及变更登记。这表明《修订意见稿》基本肯定了现有司法实践中的主流意见,即对于违反公司章程的股权转让,公司有权拒绝受让方取得股东资格。最后,对于公司接到通知后拒绝或者在合理期限内不予答复的,转让人、受让人可以依法向人民法院提起诉讼。

结合《征求意见稿》的最新规定与司法实践的主流观点,我们对有限责任公司股权转让的流程进行了总结,图示如下:

点击可查看大图

2. 扩大股份有限公司章程的自治事项

现行《公司法》中明确规定公司章程可以就有限责任公司股权转让限制另行约定,而对于股份有限公司而言,《公司法》仅规定公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

公司章程能否限制持股董监高以外的股东的股权转让,司法实践中也并未形成统一意见。《修订意见稿》对此予以明确:首先,股份有限公司可以按照公司章程的规定发行"转让须经公司同意等转让受限"的类别股;其次,此等类别股"转让按照公司章程的规定"。

四、总结

股权转让不仅涉及股东的投资自由,更关系到公司内部的人合性,因此司法实践中法院也尝试在上述两方面之间找到平衡点。对此,我们总结认为,虽然公司章程可以对股权转让作出限制性规定,但该等限制不应违反合同自由原则,干涉当事人的意思自治,即违反公司章程的股权转让协议并不因此而当然无效。但为保护公司以及公司其他股东的利益,章程的限制性规定将对股权权属的变动即股权转让合同的履行构成影响,从而最终达到维护股东结构的目的。最后,我们期待未来的《公司法》以及相关司法解释可以进一步填补实践中的空白之处,从而为交易各方提供相应的指引。

[注]