长江流域船舶修造企业环境治理法律保障的现状与展望

长江流域船舶修造企业环境治理法律保障的现状与展望

长江作为横贯我国东西的水运大动脉,干线全长2838公里,素有"黄金水道"之称,对推动长江经济带发展具有重要战略意义。长江货运量位居全球内河第一,[1]航运业发达,船舶修造企业发展迅速。以湖北省为例,截至2021年底,湖北省登记在册的造船企业共有81家。[2] 但是,2018年长江保护与湖泊开发专项督察发现,湖北省1294个长江岸线利用项目中895个未取得水利部门许可,其中561个为无手续的码头和造船项目,[3]无序发展给长江生态保护以及水质安全带来隐患。2022年中央第二生态环境保护督察组公布典型案例反映出船舶修造企业环境典型问题主要包括:非法侵占岸线、侵占湿地、未建设污染防治设施、未落实危险废物管理要求、非法进行船舶拆解等,损害了长江流域生物多样性,也严重影响行洪安全。[4]为此,近年来行政监管部门持续开展执法检查、专项行动、环保督察、整改"回头看"的绿色风暴,成效显著。"冰冻三尺非一日之寒",船舶修造企业的环境治理存在管理部门多、职责交叉重叠、法律规定不健全、司法管辖不明确等问题,现阶段长江生态环境仍然面临严峻挑战。

一、长江流域船舶修造企业环境治理法律保护现状

(一)流域保护法律规定

《中华人民共和国长江保护法》作为我国第一部流域专门法律,对长江流域的污染防治、生态环境修复以及长江经济带绿色发展作出相应规定。《长江保护法》第二十一条要求长江流域企事业单位严格采取污染物排放总量控制措施,第六十六条提出各级政府应当推动船舶产业升级改造,实现绿色发展。总体而言,《长江保护法》涉及船舶修造企业污染防治的规定较少,内容相对宏观概括。

为增强《长江保护法》的实践性,部分省市以实施《长江保护法》为契机,研究出台了相应的配套制度。例如江苏省人大于2022年7月审议《江苏省长江船舶污染防治条例(草案)》,该条例将船舶及从事船舶修造、拆解、装卸等活动均纳入调整范围,进一步细化了船舶修造企业污染防治义务与法律责任。[5]

(二)环境污染防治法律规定

《中华人民共和国水污染防治法》第四章第五节对"船舶水污染防治"作出专节规定,船舶修造企业应当根据规定配备污染物、废弃物接收设施,禁止将船舶的残油、废油排入水体,禁止采取冲滩方式进行船舶拆解作业。若有违反,海事管理机构或渔业主管部门应当根据《水污染防治法》第九十条的规定进行处罚。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条规定,船舶修造、拆解活动中产生的固体废物不得随意倾倒、遗撒。其中,废油漆桶、废油、油泥等危险废物的转运、处置应当执行危险废物转移联单制度,依法交由危险废物经营单位处置。

《中华人民共和国环境影响评价法》明令船舶修造企业应当严格落实"三同时"制度,不得未批先建、边批边建;厂内污染防治设施未经验收通过,不得开展生产经营活动。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条规定 ,船舶修造企业应当在密闭空间开展易产生挥发性有机化合物(VOC)的打砂、涂装等工作,若无法在封闭车间开展作业,应采取密网围挡、加水降尘等措施减少大气污染物外排。

(三)海商海事法律的特别规定

目前,我国《海商法》没有船舶污染损害赔偿等相关制度,这也成为近年来《海商法》修改的关注焦点之一。2018年交通运输部发布的《海商法(修订征求意见稿)》新增"船舶污染损害赔偿责任"章节,但相应内容未对船舶修造企业污染损害问题进行调整,污染损害的概念是否包括船舶修造、拆解活动中产生污染而造成的内河水域环境损害亦不明确。

交通运输部《防治船舶污染内河水域环境管理规定》明确要求船舶修造企业配套建设污染防治设施、设备等,遵守相应操作规程,按规定处理修造、拆解活动中产生污染物,同时规定由海事管理机构对违反上述规定的行为进行处罚。

二、长江流域船舶修造企业环境治理问题的现状分析

(一)行政管理部门监管问题

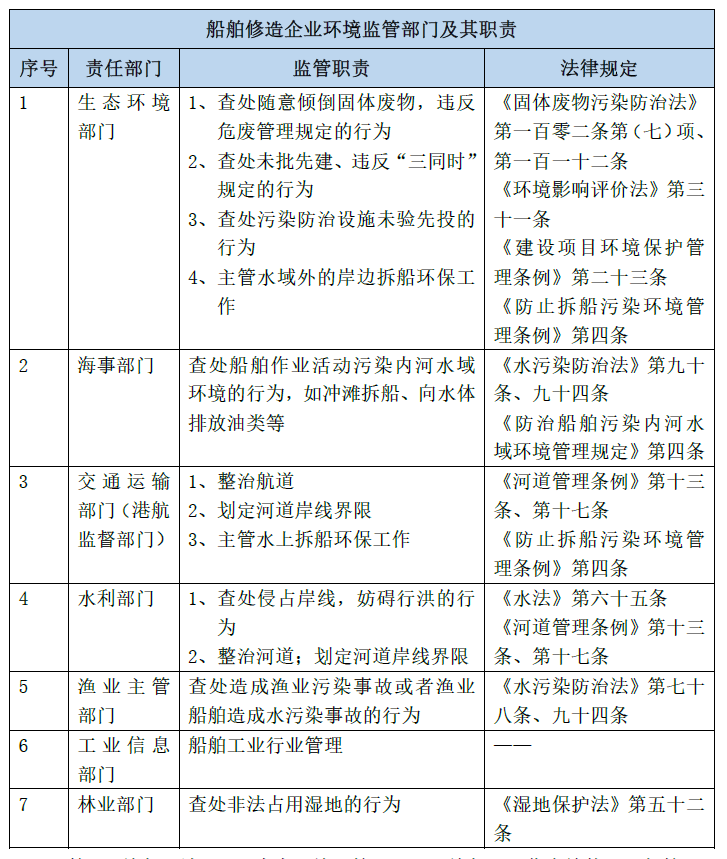

1、监管主体的交叉

船舶修造企业环境污染治理工作不仅涉及中央和地方不同层级的行政机关,而且涉及沿江地方多个相应的行政主管部门。

点击可查看大图

尽管《环境保护法》规定生态环境主管部门对环境保护工作实施统一监督管理,但不同环境管理机构职能存在重复和交叉。除了机构的设置重复造成的职能的交叉与重叠外,还有不同部门的机构担负基本相同职能的状况,具体包括保护职能的交叉和重叠、相对人权利救济途径交叉等。[6]例如武汉市整改"湖北省1294个长江岸线利用项目中895个未取得水利部门许可,其中561个为无手续的码头和造船项目(省专5)"问题,涉及责任单位包括水利部门、发改部门、自然资源与规划部门、生态环境部门、交通运输部门、农业农村部门以及相关区的政府部门。各部门、各级政府对该项问题均需开展整改、论证、验收等工作,多头反复检查、反复整改无疑加重了企业和基层部门的工作负担。

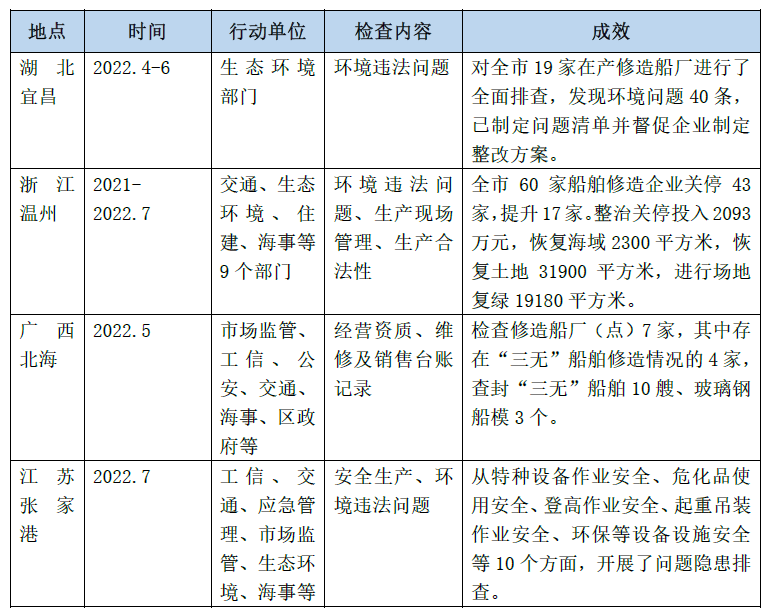

2、专项行动定位模糊

"专项行动"并非成文的法律概念,却活跃于执法、司法多个领域。专项行动可以理解为相关机关根据法律法规的规定,对某类特定的、突出的问题,在一定期限内集中人员、集中精力,开展整治活动。"专项行动"主要表现为行政主体依据法定职权对相对人遵守法律、法规、规章和执行行政命令、决定的情况进行检查监督。

点击可查看大图

实践中,各地关于船舶修造企业专项行动的责任单位不一,由于监管主体多元化,各地普遍采取签订执法协议、制订联合执法方案的方式以全面追究船舶修造企业的法律责任。检查内容则多聚焦于生态环境保护、安全生产、企业经营合规的内容,短时间内集中解决船舶修造企业环境污染问题。但是,专项行动的性质及其后续引发的行政相对人权利救济问题造成执法实践中的诸多困扰。

实践中,经专项行动发现问题后,行政机关采取编制问题清单,督促对应企业开展整改,或实施行政处罚、行政强制、行政征收征用等措施。这些行政行为可能引发的问题包括:其一,若专项行动未完成环境监测、调查、勘察工作并固定相应证据,如何认定当事人具体违法行为并进行处罚?其二,若无法确定污染损害的程度,如何与当事人开展生态环境损害赔偿磋商?其三,若因公共利益对历史形成的船舶修造企业进行征收,如何确定补偿的范围和额度?其四,"问题清单+督促整改"的行政行为性质如何定性,被纳入清单后当事人能否拒绝整改,并提起行政复议或者行政诉讼?可见,专项行动能否经得住司法评判有待探讨。

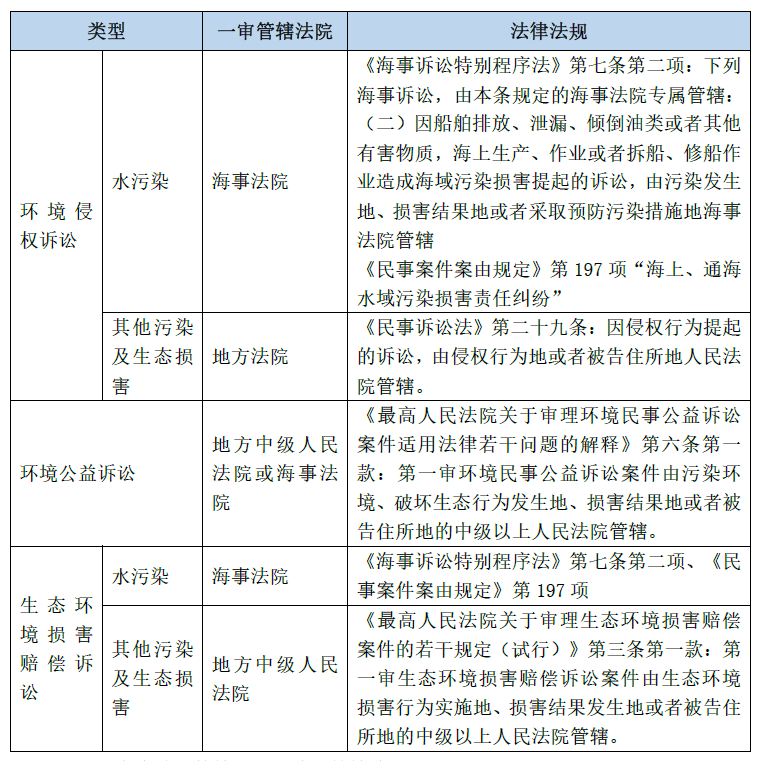

(二)环境司法管辖问题

长江流域船舶修造企业环境违法行为涉及的诉讼类型众多、环境要素多元,在确定管辖法院时相对复杂。

点击可查看大图

1、海事法院管辖与地方法院管辖冲突

根据《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》第七条第二项的规定,船舶修造企业因拆船、修船作业造成海域污染的案件,由海事法院专属管辖。[7]但长江流域并非海域,当船舶修造企业污染长江水域时,能否根据《民事案件案由规定》第一百九十七项的规定向海事法院提起环境侵权诉讼、生态环境损害赔偿诉讼存疑。

此外,船舶修造企业的典型环境违法行为包括土壤污染、挥发性有机化合物(VOC)大气污染、固废危废遗撒、占用岸线破坏生物多样性等,上述污染及生态破坏行为并未直接造成长江水质污染,故能否由海事法院专属管辖同样存疑。

2、生态环境损害赔偿诉讼与环境公益诉讼管辖冲突

目前长江流域部分省市对环境公益诉讼作出集中管辖规定,但是《生态环境损害赔偿案件若干规定》第三条第二款规定的生态环境损害赔偿诉讼集中管辖机制尚未建立,[8]生态环境损害赔偿诉讼通常由行政机关所在地的中级人民法院管辖。实践中,存在同一案由的案件中环境公益诉讼在前、生态环境损害赔偿诉讼在后的情形,造成司法管辖冲突。

(三)环境损害救济措施缺位

1、关闭清退后遗留诸多环境问题无力修复

因"长江大保护"等战略规划的深入实施,大量船舶修造企业被直接关闭清退。企业原址遗留的设施设备、工业固体废物以及受损的岸线未能得到及时妥善的处置,留下环境污染的隐患。此时往往无法明确"低散乱"的船舶修造企业主及责任人,或者相关人员已丧失赔付能力。当企业陷入异常境地,其主动承担修复责任的可能性及意愿微乎其微,即便是成功执行破产债权或追究管理人员的责任,所获得的费用对于修复受损环境也是杯水车薪。

2、生态功能恢复的期间损害被忽略

即便是配合整改的企业,其承担责任的方式仅局限于拆除设备、恢复岸线原状。设施设备已被拆除,原本的滩涂实现复绿,从环境责任的承担角度而言,停止侵害、消除危险的目的已经实现。但长期污染环境、破坏生态的行为还造成生态服务功能退化、生物多样性减损的期间损害,而与之相关的规定并未得到落实。根据《生态环境损害鉴定评估技术指南总纲和关键环节 第1部分:总纲》(GB/T 39791.1—2020)的规定,自生态环境损害发生到恢复至基线的持续时间大于一年的,污染行为人还应承担自生态环境损害发生到恢复至基线期间,生态系统提供服务功能的丧失或减少的损害,即期间损害。如前分析,企业关闭清退后已不能正常履行环境治理责任,生态环境恢复期间损害基本被忽略。

三、长江船舶修造企业的环境治理法治保障展望

(一)出台《长江保护法》配套实施办法

当前,《长江保护法》对突破长江流域环境治理的地区分割、部门分割现状有重大推进意义,进一步落实《长江保护法》尚需出台配套的具体制度和办法,强化环境治理的保护力度。

船舶修造企业问题往往涉及多个部门,但关于船舶修造企业的环境污染防治的一体化的治理格局尚未形成。涉及长江流域保护的法规模糊不清,《防止拆船污染环境管理条例》第四条关于"岸边拆船与水上拆船"的区分带来认定监管主体的实践难题。梳理《水污染防治法》《水法》《防止拆船污染环境管理条例》等与船舶污染防治相关法律规定,结合《长江保护法》的实施经验出台"长江流域船舶污染防治"配套办法,明确内河船舶及修造企业环境治理机制或相关监管部门具体职能,建立健全跨部门的协调机制,有利于强化对船舶行业稳定长效的综合治理。

即便短时间内无法有效消除环境保护监管部门职责重叠的情况,通过出台"配套办法",以立法形式固定"联合检查、专项行动"的机制体系,明确执法职责、执法依据、法律程序、法律责任,能够有效解决专项行动阶段性、非持续性、随意性的弊端,将对船舶修造企业的监管执法纳入"全流程"精准管理,最终形成以《长江保护法》为统领,以相关配套办法为支撑的长江流域法律制度体系。

(二)强化长江生态环境问题的司法管辖

从司法体制机制层面,当前长江生态环境司法保护存在跨行政区域审理机制不健全、司法地方化不利于全流域保护、流域行政执法与司法衔接困难、裁判标准和尺度不统一的问题;[9]从司法实践层面分析,当前围绕长江流域的环境诉讼类型多样,生态环境要素复杂。船舶修造企业生产经营过程中产生的长江水质污染与流域内其他环境要素污染难以区分,海事专门法院与地方环境资源审判法庭的管辖关系同样无法有效界分。

设置长江生态保护法院,强化生态环境问题的统一管辖是实现长江流域整体保护的创举。设立长江生态法院,可以以集中统一行使长江流域环境资源相关民事案件(含公益诉讼)管辖权为试点,根据实践情况逐步扩展至刑事案件、长江流域行政管理机关行政诉讼等案件。关于长江生态保护法院的案件受理类型,应当坚持系统观念,统筹山水林田湖草沙一体化治理的思路,对涉及长江流域干流、一级支流、重点湖泊、重要水库等城市的水污染以及与水污染相关的其他环境污染、生态破坏行为相关案件进行审理,并以列举等方式界定具体范围。由于环境公益诉讼、环境刑事等案件审理过程中存在法院依职权或依申请调取证据等情形,如何强化长江生态法院与环境损害发生地的行政机关、检察机关的配合协作机制有待进一步研究。

(三)完善生态环境损害赔偿的责任追究机制

对于拒绝承担环境治理责任的船舶修造企业,行政机关可以根据《生态环境损害赔偿管理规定》开展生态环境损害赔偿工作,社会组织和检察机关亦可以提起环境民事公益诉讼。当案涉企业在审理后拒不执行,若未进入破产程序,可以通过民事诉讼法强制执行制度执行企业财产,并委托第三方代为修复。若企业进入破产程序,应当向管理人申报债权,探索司法制度维护环境公共利益的新途径。

探索"揭开公司面纱"制度的适用有利于完善生态环境损害赔偿的责任追究机制。针对无力承担环境修复责任的船舶修造企业股东及有关人员,基于《公司法》的角度,若股东未履行出资义务,理所应当承担补充责任。此外,赔偿权利人和公益诉讼起诉人亦可以尝试诉请追究对企业环境问题的负有责任的董事、监事以及高级管理人员(以下简称"高管")的法律责任,以增加环境共益债权实现的可能性。企业系法律拟制的主体,污染环境的行为由具体人员作出。违背法律规定实施污染行为的企业,实质已沦为牟利的工具,真正的环境侵权人系作出决策的高管。当船舶修造企业无力承担治理责任时,对环境问题负有直接责任的高管需要与企业连带承担环境责任,以避免有关人员恶意通过申请破产等方式规避巨额的环境责任。

(四)依法落实环境治理资金保障制度

《长江保护法》资金保障制度对长江流域的资源保护、污染治理、生态修复工作至关重要。解决船舶修造企业留下的"烂摊子"需要巨大的资金投入,"必须一方面探索多元化投入机制,鼓励社会资本、公益基金进入。另一方面,应统筹利用好各级、各类财政资金"。[10]

目前,长江流域已设立的生态环境保护专项资金主要为长江经济带绿色发展专项资金,重点支持生态环境突出问题整改项目、湿地保护和修复项目、长江经济带生态污染治理"4+1"工程等项目。强化财政资金支持,一方面需要增加金额拨付,加强资金监管,规范资金使用;另一方面亟待健全完善生态环境损害赔偿资金、环境公益诉讼赔偿金的支取程序和使用规则,唤醒"沉睡"财政账户的闲置资金。

多元化资金投入要求鼓励合理利用社会资本资金,基于政府与社会资本方合作(PPP)机制,引导社会资本参与长江流域环境治理,实现长江经济带高效绿色发展,助推环境效益与经济效益的双赢。除了社会投资,发挥绿色金融的杠杆作用,通过绿色债券、绿色金融等模式,大力发展足额长期、低成本的"环保贷""危废贷",同样是落实环境治理资金保障的有效方式。

四、结语

长江流域船舶修造企业环境治理是长江流域生态环境保护话题的行业缩影,《长江保护法》实施以来效果斐然,长江经济带正在发生绿色"蝶变"。但是中央环保督察的深入推进也暴露出包括船舶修造企业在内的环境问题与治理困难,当前关于长江船舶修造企业及流域环境治理的立法、执法、司法领域均暴露出发展的现实困境。未来,"共抓大保护、不搞大开发"的战略仍需一以贯之,完善长江保护法律体系,强化环境司法管辖力量,完善生态环境损害赔偿责任追究机制和落实长江环境治理资金保障制度,实现党的二十大提出的"推动绿色发展,促进人与自然和谐共生,建设美丽中国"目标将指日可待。

[注]

[1]《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(国发〔2014〕39号),2014年09月25日发布。

[2]《湖北开展长江流域造、修、拆船企业环境问题排查整治》,载微信公众号"湖北生态环境",2022年5月9日上传。

[3]《中央生态环境保护督察"回头看"及长江保护与湖泊开发专项督察反馈意见湖北省整改工作进展情况》,载湖北省人民政府官网,http://www.hubei.gov.cn/zwgk/hbyw/hbywqb/202009/t20200911_2903228.shtml,2022年10月19日访问。

[4] 参见《典型案例丨江苏镇江长江岸线清理整治推进不力生态环境问题突出》,载微信公众号"生态环境部",2022年4月6日上传。

[5]《江苏省长江船舶污染防治条例(草案)》,载江苏省人民代表大会常务委员会官网,http://www.jsrd.gov.cn/gzcy/fgzqyj/yjs/202207/t20220727_538351.shtml,2022年10月31日访问。

[6] 参见王灿发:《论我国环境管理体制立法存在的问题及其完善途径》,载《政法论坛》2003年第4期,第51-59页。

[7]《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》第7条第2项。

[8]《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》(2020修正)第3条第2款。

[9] 参见《全国人大代表游劝荣:在武汉设立长江生态法院,确保长江保护法的统一实施》,载微信公众号"武汉海事法院",2021年3月8日上传。

[10] 吕忠梅:《<长江保护法>的实施效果、难点痛点及其建议》,载微信公众号"中国法学会环境资源法研究会",2022年3月1日上传。