关于追加公司股东为被执行人之理论与实践考察——实际出资人是否属于追加范围

关于追加公司股东为被执行人之理论与实践考察——实际出资人是否属于追加范围

序言

依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》(以下简称《追加当事人规定》)第十七条,在满足一定条件时,申请执行人有权追加作为被执行人之公司的股东为被执行人,以增大可供受偿财产的范围。该规定看似简洁明了,但在司法实践中却引发了不小争议;且在《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民纪要》)出台后,《追加当事人规定》第十七条的适用范围更趋模糊。基于这一现状,本文旨在对未届出资期限的股东及实际出资人是否属于该规定所称之“未缴纳或未足额缴纳出资的股东"进行简要探讨,抛砖引玉,并求教于业界。

在本篇中,我们将聚焦于“实际出资人能否被认定为‘未缴纳或未足额缴纳出资的股东’"这一话题。

在《追加公司股东为被执行人之探讨——未届出资期限的股东是否属于追加范围》一文中,我们认为,《追加当事人规定》第十七条规定的在营利法人作为被执行人财产不足以清偿生效法律文书确定的债务时,能够被申请追加为被执行人的“未缴纳或未足额缴纳出资的股东"应仅限于认缴出资期限已经届满的股东,不应扩张至认缴出资期限尚未届满的股东。

实践中,不仅股东的出资期限是否届满成为能否追加其为被申请人的争论焦点,如果作为被执行人的营利法人同时存在名义股东与实际出资人时,对于出资义务在这二者之间的分担亦为热议焦点。存在较多争议的问题是,在执行程序中,负有出资义务的股东应如何认定?在存在股权代持的情况下,承担出资责任的主体到底是名义股东、实际出资人抑或二者连带?

在本文中,笔者将结合现有规定及实践案例,对该等问题进行梳理与探讨。

一

司法实践中,实际出资人对公司债务的责任承担存在较大争议

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》(以下简称《公司法司法解释(三)》)第二十六条规定:“公司债权人以登记于公司登记机关的股东未履行出资义务为由,请求其对公司债务不能清偿的部分在未出资本息范围内承担补充赔偿责任,股东以其仅为名义股东而非实际出资人为由进行抗辩的,人民法院不予支持。名义股东根据前款规定承担赔偿责任后,向实际出资人追偿的,人民法院应予支持。"

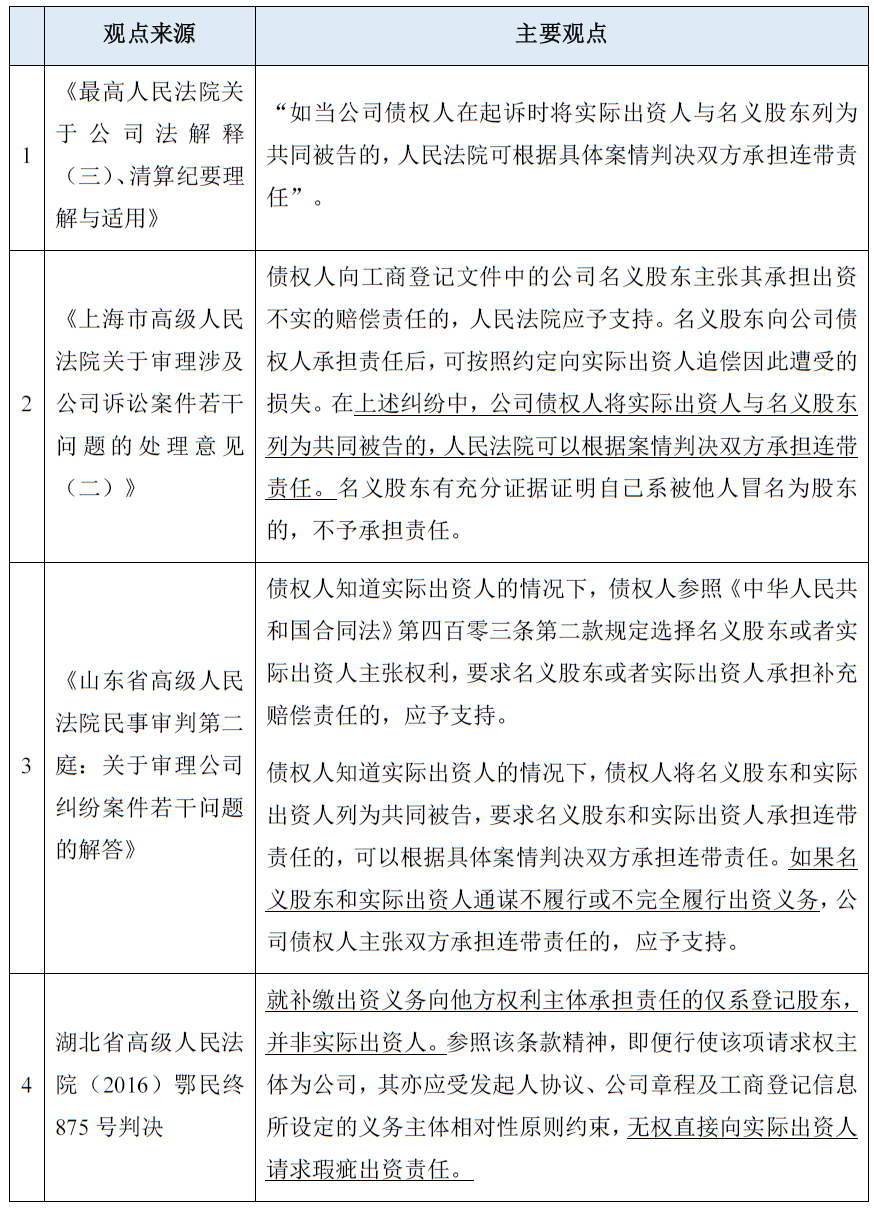

根据本条规定,公司债权人可以要求名义股东承担出资责任自无疑问,但本条规定是否能推导出公司债权人可以迳行要求实际出资人承担责任,则存在较大分歧。根据我们的整理,司法实践中主要存在以下观点:

点击可查看大图

除上述观点外,《最高人民法院关于审理公司纠纷案件若干问题的规定(一)》曾在征求意见稿第20条规定“公司债权人将名义出资人与实际出资人列为共同被告的,人民法院应予准许";以及《九民纪要》(征求意见稿)第26条也曾规定:“公司债权人以名义股东未履行或者未完全履行出资义务为由,请求实际出资人在未出资范围内对公司债务不能清偿的部分承担责任,其提供的股权代持协议等证据如足以证明名义股东仅是代实际出资人持股的,根据权利义务相一致的原则,人民法院应予支持。"但相关条款在最终实施的版本均被删去。

因此就本问题的处理,我们认为,由于司法解释规定语焉不详,最高院在此问题上的态度也暂未确定,实践中可尝试从规范体系解释的角度探寻本问题的答案。

二

从公司法规范层面而言,出资义务的责任主体仅为名义股东,公司债权人要求实际出资人承担出资责任,缺乏明确的请求权基础

首先,从规范本身来说,《公司法司法解释(三)》仅规定了名义股东对公司债权人承担的责任,而未提及名义股东与实际出资人之间的法律关系。除此之外,在法律、法规和司法解释层面,也缺乏明文允许债权人跨越名义股东直接向实际出资人主张权利的相关规定。因此,公司债权人迳行要求实际出资人承担出资责任,在规范层面的直接依据不足。

其次,根据《公司法司法解释(三)》所确立的裁判规则,实际出资人与名义股东之间为合同法律关系[1],实际出资人有权向名义股东按照合同约定主张投资权益,但是实际出资人若希望实际行使《公司法》项下的权利并办理公司内部与外部登记,仍必须按照《公司法》的规定经过其他半数股东同意[2]。同时,《公司法》第三十二条第二、三款规定:“记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利。公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记……"然而,“实际出资人"虽向公司实际缴纳出资,其名称却没有记载于股东名册、亦未在公司登记机关登记。此即意味着,我国虽肯定实际出资人有权享有投资收益,但该收益请求权系基于合同关系产生,而并非基于《公司法》意义上的股东身份。因我国目前并不承认实际出资人具有《公司法》意义的股东资格,其不直接享有公司股东所具备的身份权利和财产权利,故出资责任作为股东的身份责任,自然应当由登记股东承担。至于登记股东承担责任后是否向实际出资人追偿,应取决于其双方的合同法律关系,与公司及公司外部债权人无关,不能直接据此而得出实际出资人应向公司债权人直接承担责任的结论。

另外,“隐名股东"系在日常商业交往或生活中人们对“实际出资人"的惯常称谓,在我国法律上并无“隐名股东"的概念。如前所述,实际出资人不是《公司法》意义上的“股东",不具有股东身份,亦不负有对公司的出资义务,因此不能因“隐名股东"的惯常称谓中有“股东"一词而对其法律地位产生混淆认识。

三

关于实际出资人对公司出资承担责任的其他请求权基础探讨

除出资责任外,公司债权人仍有可能以其他规范作为权利基础要求实际出资人承担责任。如前述山东高院的观点认为,实际出资人承担责任的基础有二,一系基于《中华人民共和国合同法》第四百零三条(《民法典》第九百二十六条)规定的间接代理法律关系下,选择名义股东或实际出资人承担责任的选择权;二系基于共同侵权。

其中,间接代理是否能成立,我们持怀疑态度。原因在于,公司债权人系与公司(而非名义股东)存在债权债务关系,这与间接代理情形下形成的委托人、受托人、相对人三方法律关系存在明显差异。并且,承担出资责任本身混合着合同层面与公司法人格层面的双重因素,与第三人行使选择权的后果,在承担法律责任的性质上截然不同,因此是否能当然类推适用,我们认为对此应谨慎。

而关于承担连带责任的可能性,我们认为,根据《民法典》第一百七十八条第三款关于“连带责任,由法律规定或者当事人约定"的规定,如果实际出资人与名义股东共同侵权符合《民法典》规定的共同侵权要件,其应当共同承担侵权责任。对此,如果公司债权人主张实际出资人与名义股东共同承担责任的,应负有举证责任,证明名义股东和实际出资人通谋,具有不履行或不完全履行出资义务、故意逃避出资义务的意思联络,该股权名下的出资义务存在瑕疵,未缴纳或未足额缴纳,存在抽逃出资行为等。公司债权人能够证明名义股东与实际出资人符合共同侵权的构成要件,才能满足其承担连带责任的前提。

四

无论基于何种请求权基础要求实际出资人就出资承担责任,在执行程序中,法院都不宜迳行追加未履行出资义务的实际出资人作为共同被执行人

基于前述分析,无论是从我国《公司法》对于股东身份的规定,还是从各地法院对该问题的司法指导意见层面看,实际出资人都不是出资义务的法定履行主体,更难谓出资责任的承担者。因此,实际出资人显然不符合《追加当事人规定》第十七条所规定“未缴纳或未足额缴纳出资的股东"这一身份要件。

即便跳出公司法的框架,从其他请求权基础的层面考虑,我们倾向于认为,仍应在民事诉讼程序中通过由债权人向实际出资人及名义股东提出诉讼处理,而不宜直接在对公司的执行程序中追加实际出资人及名义股东为被执行人。

除此之外,名义股东与实际出资人之间关系的认定常常存在实体性争议,司法实践中存在大量的实际出资人与名义股东之间发生的股东资格确认纠纷。因此,执行程序不宜也不应将这一涉及实体权利归属不确定的问题,在执行程序中一并解决。如公司债权人在执行异议阶段要求将尚未经司法确权的实际出资人追加为被执行人,实质上变相行使了对实际出资人的诉权,亦让执行程序实际产生了审判程序的效果,影响甚至削减了民事主体的正当诉权。

结语

综上,我们认为,在现行法下,公司债权人在申请追加“未缴纳或未足额缴纳出资"的公司股东作为被申请执行人时,司法审判机构不应错误定义公司实际出资人的特殊身份,为过度维护公司债权人一方的权益而超越法律的明确规定,不宜在执行程序中直接要求公司实际出资人承担出资责任。

[注]