外商投资运营互联网医院监管

外商投资运营互联网医院监管

引言

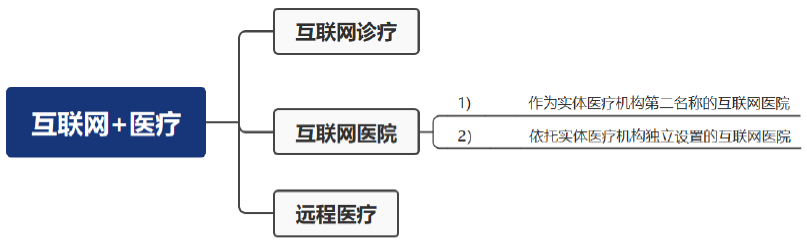

2018年7月17日,国家卫生健康委员会联合国家中医药管理局组织制定了《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》《远程医疗服务管理规范(试行)》,拉开了“互联网+医疗服务"合规落地的序幕。在前述法规的框架下,“互联网+医疗服务"分为互联网诊疗、互联网医院及远程医疗三方面进行监管。

点击可查看大图

本文将着重针对境外[1]投资者在中国内地落地互联网医院的合规要点进行分析,以供参考。

互联网医院的设置及人员

根据《互联网医院管理办法(试行)》,互联网医院有两种设置方式:(i) 作为实体医疗机构第二名称的互联网医院,以及 (ii) 依托实体医疗机构独立设置的互联网医院。

值得注意的是,在第 (ii) 种模式:“依托实体医疗机构独立设置的互联网医院"的情况下,其实理论上存在两家取得了《医疗机构执业许可证》的医院:一家是原本就有资质的被依托的实体医疗机构;另一家是新设置的互联网医院。这也就导致了,第 (i) 种模式下,实体医疗机构为法律责任主体;而第 (ii) 种模式下,取得《医疗机构执业许可证》的互联网医院,独立作为法律责任主体。[2]

与两种设置模式相对应地,互联网医院的申请主体也有两种:第 (i) 种模式下,申请设置主体为已经获得《医疗机构执业许可证》的实体医疗机构;而第 (ii) 种模式下,申请互联网医院牌照的主体为互联网医院运营方即可,不必须是医疗机构。

就人员而言,根据《互联网医院管理办法(试行)》,在互联网医院提供诊疗服务的医师不仅可以是注册在其所依托的实体医疗机构的医师,也可以是注册在其他实体医疗机构的医师[3]。从相关行政处罚案例[4]以及《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》等规定来看,使用注册在其他实体医疗机构的医师,该医师应当在互联网医院办理多点执业[5]。

外商投资运营互联网医院涉及的证照监管

上文中提到,设置互联网医院有2种方式:(i) 作为实体医疗机构第二名称的互联网医院,以及 (ii) 依托实体医疗机构独立设置的互联网医院。但无论通过哪种方式设置,首先必须有一家实体医疗机构。

同时,互联网医院的运营,还要求互联网信息平台的搭建作为基础,该信息平台应当与省级卫健委建立的省级互联网医疗服务监管平台对接,实现实时监管。

由此,外商投资运营一家互联网医院可能涉及的证照监管问题也大致可以分为:(i) 投资运营实体医疗机构及互联网医院涉及的准入监管;以及 (ii) 搭建互联网医院信息平台可能涉及的电信监管。对此我们一一分析如下。

a. 设立实体医疗机构的准入监管

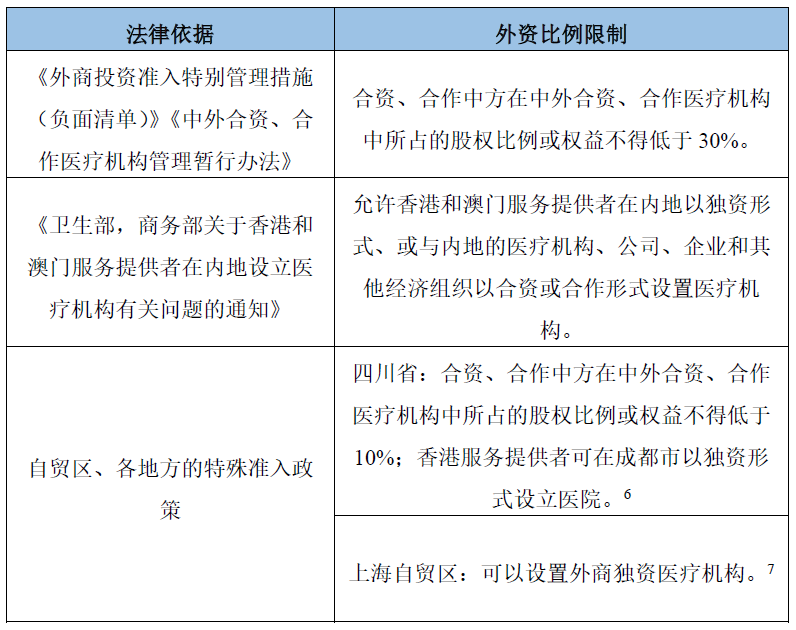

对于外方投资者而言,投资运营实体医疗机构时,必然会遇到外资比例限制的问题:

点击可查看大图

笔者观察,目前在国内设立并运营良好的外资实体医疗机构并不少见,在满足上述比例限制的情况下,监管部门基本上持允许设立的态度。

b. 设立互联网医院的准入监管

与设立实体医疗机构相比,在实体医疗机构基础上设立外资背景的互联网医院,监管部门目前却似乎仍持较保守的态度:

(1)银川市监管部门曾表示,设立中外合资合作互联网医院属禁止投资项目,且过往并无任何中外合资的互联网医院先例[8];

(2)青岛市卫健委也曾表示,不会受理及批准外商投资企业在其各自辖区内成立线上医疗机构的任何申请[9];

(3)于此同时,虽有多家港交所上市公司背景的公司陆续通过可变利益实体(Variable Interest Entity,“VIE")的架构等方式成功设立了互联网医院,但究其本质创始人团队均为中国公民,而非外资实体企业。

c. 搭建互联网医院信息平台涉及的电信监管

无论以何种方式设立互联网医院,在互联网医院信息平台的搭建时,如果也涉及外资的,则大概率还会遇到电信监管对于外资的限制。

互联网医院业务属于利用公共网络基础设施,向社会提供医疗信息服务的业务,因此,其属于增值电信业务的一类。《电信业务分类目录》中将增值电信业务划分为多个子类目,每个子类别都需要获得相应的许可证。其中,互联网医院业务可能涉及的重点类型许可证列举如下:

互联网信息服务:

互联网信息服务,即通常所称的ICP服务。这是一个非常广泛的类别,涵盖多种在线服务,如即时消息、信息发布平台、信息搜索查询、在线社区和在线反病毒服务等。如提供ICP服务的,需要取得ICP许可证。

在线数据处理与交易处理业务:

在线数据处理与交易处理业务包括交易处理业务、电子数据交换业务和网络/电子设备数据处理业务。

国内多方通信服务业务:

国内多方通信服务业务,是指通过多方通信平台和公用通信网或互联网实现国内两点或多点之间实时交互式或点播式的话音、图像通信服务。

互联网医院信息平台可能涉及上述一种或多种增值电信业务牌照。

除极少数增值电信业务已经向外资全面放开外,在绝大多数情况下,外国投资者在运营增值电信业务中所持股权比例不能超过50%。在实践中,即便外资持股比例低于50%,也很难获得相关增值电信牌照。

d. 外资设立互联网医院及搭建信息平台的潜在方案

外商进入中国市场投资互联网医院,有几种方案可以选择,但各有利弊:

外商独资企业:

外商独资企业一般无法获取大部分必需的证照,故实际并非外商在中国落地投资运营互联网医院的可选项。

中外合资企业:

投资运营互联网医院时,理论上通过与中方合作伙伴设立合资企业是可行的,特别是当合资企业是根据《内地与香港、澳门<关于建立更紧密经贸关系的安排>》设立的时候。但实践中,该种模式下获取必需的互联网医院牌照和相关的增值电信许可证仍然非常困难。

许可模式:

境外投资者向中方合作伙伴许可其技术和商标似乎更加可行,因为作为中国国内公司的中方合作伙伴将更容易获得所必需的许可和证照。但是,此种模式下外国公司只能对中方合作伙伴的运营施加有限的控制。

VIE架构:

在典型的VIE架构中,离岸控股公司将在中国设立一家外商独资企业,以此控制并获得国内公司的财务利益。该国内公司将持有外国企业无法合法拥有的证照和资产。在外国证券交易所上市或拟上市的中国公司广泛采用这种VIE架构。

VIE架构允许投资者控制在华服务的日常运营。然而,值得注意的是,在典型的VIE架构中,外国投资者大多是财务投资者,他们大部分不参与企业的日常运营。创始人(通常为中国公民)控制着日常的经营管理。因此,如果外国投资者本身是外资医院或在线服务提供商,且VIE架构的搭建并不是出于在外国IPO之目的,监管部门可能对此持保留态度,其是否允许这种VIE架构可能存在很大的不确定性。

互联网医院运营合规要求

互联网医院本质上是家医疗机构,作为关系民生健康的组织,其运营过程中的方方面面,从医生的诊疗行为、病历的书写、处方与用药管理、广告、医疗数据安全、创新支付等方方面面,都与实体医疗机构类似地受到强监管。

a. 诊疗活动管理

互联网诊疗禁止首诊。国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉在2018年9月14日的就新规答记者问上表示:

“这个就是现在正在建立的区域卫生信息平台,以及电子病历数据库,把电子病历和居民电子健康档案连接起来,在线开展复诊并且开具处方的时候,医师一定要掌握患者相应的病历资料,明确患者在实体医疗机构已经就一种病或者几种病有过明确的诊断,就可以针对已经明确诊断的疾病提供复诊的服务。如果查询不到任何患者病历资料,就只能建议患者到实体医疗机构就诊,建立了电子就诊记录以后,下一次如果是属于诊断明确的疾病在线复诊,那么医生可以给他提供相应在线服务。"

相关法规也在多处强调禁止首诊的问题。医师只能通过互联网医院为部分常见病、慢性病患者提供复诊服务,及家庭医生签约服务。

《上海市互联网医院管理办法》还进一步规定,互联网医院不仅禁止“首诊",还禁止提供甲类传染病(含参照甲类传染病管理)、危急重症、需要前往实体医疗机构进行体格检查或医疗仪器设备辅助诊断的患者诊疗服务。

除此以外还需要注意,互联网医院可登记的诊疗科目范围最广不超过所依托的实体医疗机构诊疗科目范围。互联网医院的医生也应当仅在其医师执业科目范围内开展诊疗活动。

b. 病历、处方与药品管理

法规对于互联网医院开展互联网诊疗活动过程中病历的书写要求,秉持着线上线下相一致的原则,按照《医疗机构病历管理规定(2013年版)》和《电子病历应用管理规范(试行)》《病历书写基本规范》等管理。

处方和药品的管理问题上,商业贿赂和行风建设的风险,也与线下保持着一致的原则。例如,不能要求医生承担药品的销售任务、不能将医生的工资报酬与药品销售额挂钩等。此外,需要注意的是,互联网医院不得在互联网上开具麻醉药品、精神类药品处方以及其他用药风险较高、有其他特殊管理规定的药品处方。为低龄儿童(6岁以下)开具互联网儿童用药处方时,应当确定患儿有监护人和相关专业医师陪伴。

c. 互联网医疗广告合规管理

近年来,医疗领域,尤其是消费医疗领域(医美、体检)的违法广告一直是执法领域关注的重点问题,互联网医疗广告尤甚。因此,互联网医院运营过程中的医疗广告合规管理就显得尤为重要。

典型的反面案例诸如:互联网医院开展网络直播活动销售医疗服务,邀请某某公立三甲医院医生讲解诊疗方法,配上网红大v、“推荐官"的“亲身体验分享",以达到为医疗机构及医疗服务做推荐的目的。这一看似在普通消费品领域十分常见的营销手段,一旦运用至医疗行业,可能同时踩到“利用患者、卫生技术人员的名义、形象作证明"以及“医疗广告涉及医疗技术、诊疗方法"等多条红线,从而导致互联网医院或实体医疗机构被处以行政处罚。

d. 健康医疗信息安全管理

相关法规均多次强调,互联网+医疗场景下应当严格执行信息安全和医疗数据保密的有关法律法规,防止数据违法传输和修改,妥善保管患者信息。2021年4月6日,国家医保局发布《关于加强网络安全和数据保护工作的指导意见》,专门就医保系统的网络安全和数据合规提出要求;同年7月1日,《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》正式实施,对健康医疗数据在各个生命周期及场景下的安全保护工作提供了参考;2022年8月29日,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局三部门联合印发《医疗卫生机构网络安全管理办法》,以指导医疗卫生机构加强网络安全管理。这一系列文件的出台足见国家对医疗领域信息安全管理的重视。

事实上,除了患者个人信息以外,信息安全管理合规渗透到互联网医院运营的方方面面。例如,医生个人信息的合规管理、商保对接数据的管理、外商投资运营过程中极可能涉及的数据跨境等问题,均需满足法律法规规定的要求。详细内容,可参见我们此前的分析文章《医疗领域网络安全相关问题简析》《中国数据出境合规监管》,本文不再赘述。

e. “互联网+医疗"创新支付

2020年,江苏、北京、上海、天津等地医保局相继公布“互联网+医疗"服务费用纳入医保统筹的试行政策。同年10月,国家医保局发布《关于积极推进“互联网+"医疗服务医保支付工作的指导意见》,正式明确“互联网+医疗"服务中可以纳入中国基本医疗保险支付的范围以及对接方式。

对于外资互联网医院来说,除对接基本医保之外,大多还会接入商业保险创新支付项目,通过与商保公司签署直付协议的方式,保障商保患者的医疗服务费用支付。

随着“互联网+医疗"的发展,商业保险创新支付的项目类型也是层出不穷。此前,市面上就曾出现过一批“特定药品团体医疗保险"的项目。该类项目中,保险公司承保患者已确诊疾病发生的后期药品治疗费用,并与互联网医院合作对接相应医疗费用的支付。然而,由于这一创新支付项目底层的保险业务并不符合保险监管要求,于2022年被银保监会通报叫停,从而导致合作链条中的互联网医院、健康科技公司等均受到影响。因此,外商运营互联网医院的过程中,不仅需要关注自身的运营行为,还需要格外注意审查合作方及合作项目的合规性,尤其是商业保险创新支付这类涉及金融行业强监管的项目,从而降低自身风险。

结语

医疗赛道,尤其是数字医疗、互联网医院的领域,正处于蓬勃发展阶段。新冠疫情的背景,更是推动了“互联网+医疗"服务,利用互联网技术在一定程度上满足民众就医难、看病难、医疗资源分配不均等问题。与此同时,中国监管环境也在不断变化。因此,为确保成功投资及合规运营,建议外商在进入中国互联网医疗赛道之前应咨询专业人士,作出详尽的规划。

[注]