经营者集中申报标准2008年以来首次调整:背景、变化与影响

经营者集中申报标准2008年以来首次调整:背景、变化与影响

前言

2024年1月22日,国务院总理李强签署第773号国务院令公布《国务院关于经营者集中申报标准的规定》(2024修订)并于公布之日起施行,对我国自2008年实施至今的经营者集中申报标准进行了大幅度提高,并修订优化了其他有关条款。本文将探讨此次修订的背景与经过、修订的主要内容、与征求意见稿的变化、新申报标准的适用和影响等内容。

一、修订的背景与经过

全国人大常委会于2007年8月30日通过了《中华人民共和国反垄断法》(已被修订)(以下简称“《反垄断法》"),并于2008年8月1日正式施行,其中第二十一条规定“经营者集中达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中",明确授权国务院制定经营者集中的申报标准。

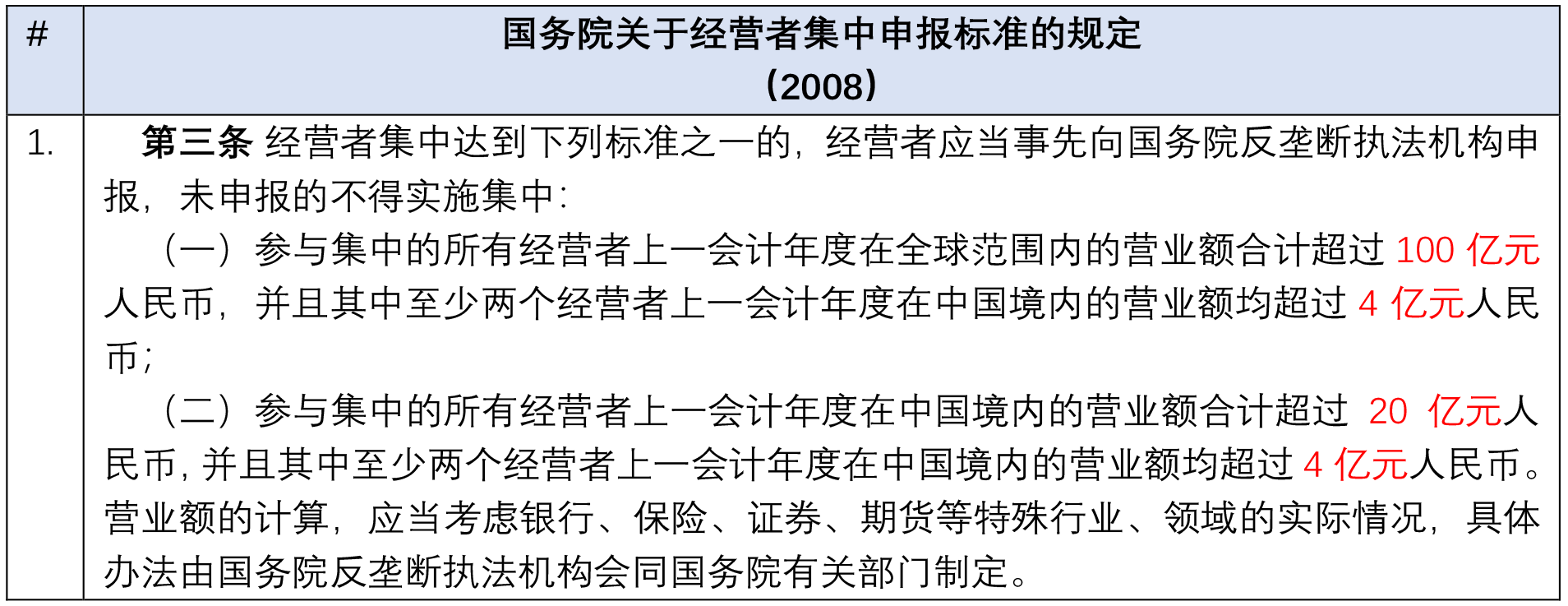

根据《反垄断法》的上述授权,国务院于2008年8月3日公布了《国务院关于经营者集中申报标准的规定》(2008)(以下简称“2008年申报标准")并于同日施行,作为《反垄断法》的配套法规,2008年申报标准首次对经营者集中申报标准进行了规定,具体内容如下:

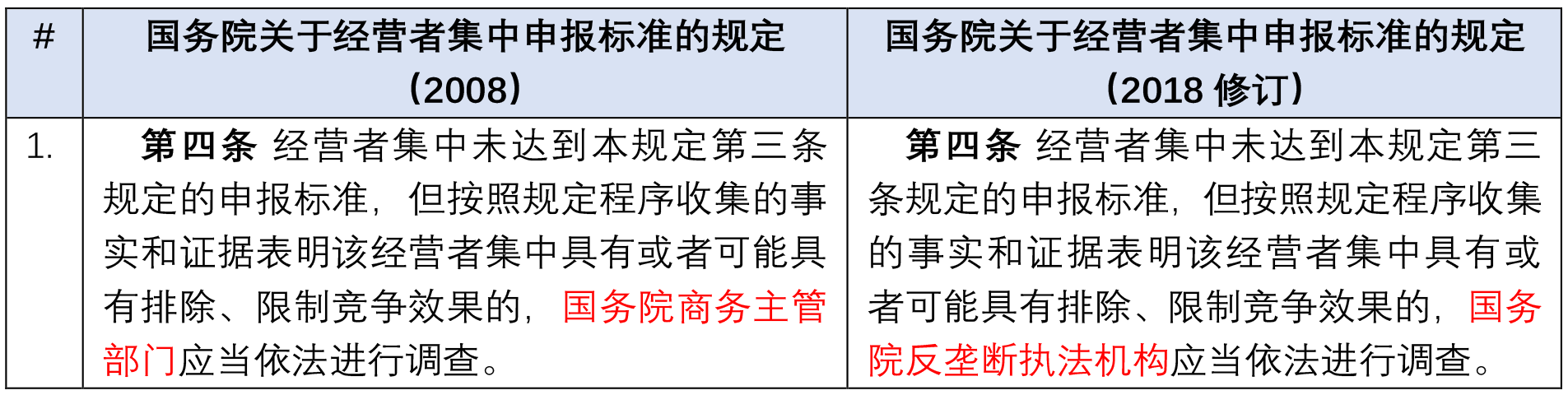

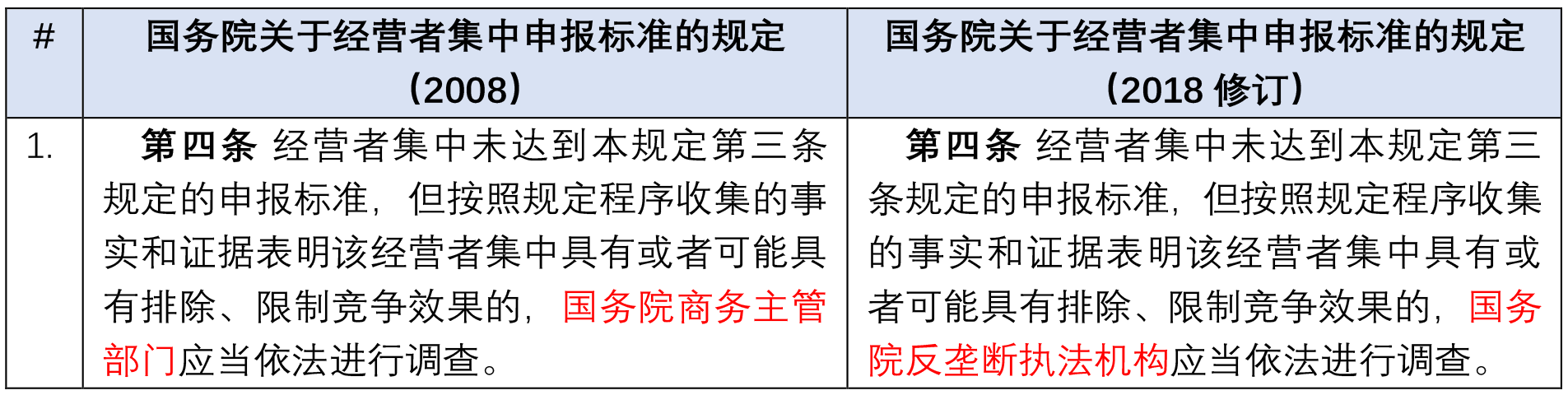

2018年9月18日,国务院发布了《国务院关于经营者集中申报标准的规定》(2018修订)(以下简称“2018年申报标准"),将其中的反垄断执法部门由“国务院商务主管部门"修改为“国务院反垄断执法机构",但是对于经营者集中的申报标准没有进行修改。此次修改的背景是2018年国务院机构改革,将原先分别由商务部、国家发展改革委员会、国家工商行政管理总局承担的反垄断执法职责统一归集到国家市场监督管理总局(以下简称“市监总局")。此次修订的内容如下:

经营者集中申报标准自2008年首次发布之后一直没有进行修订,而自2008年之后我国的经济发展水平、反垄断执法实践、以及反垄断立法都发生了重大变化,原申报标准与新的经济发展情况、市场竞争状况愈发不适应,主要体现在以下三个方面:

一方面,2008年以来我国的经济发展水平已经发生了非常大的变化,企业的年营业额不断增加,原申报标准偏低导致符合申报标准的交易大幅度增加,一些不具有排除或限制竞争效果的交易也容易触发经营者集中申报要求,增加了交易成本、影响了交易效率;

另一方面,由于原申报标准设置偏低,随着经济的发展,触发经营者集中申报要求的交易不断增加,给反垄断执法机构对案件的审查带来了一定的压力;

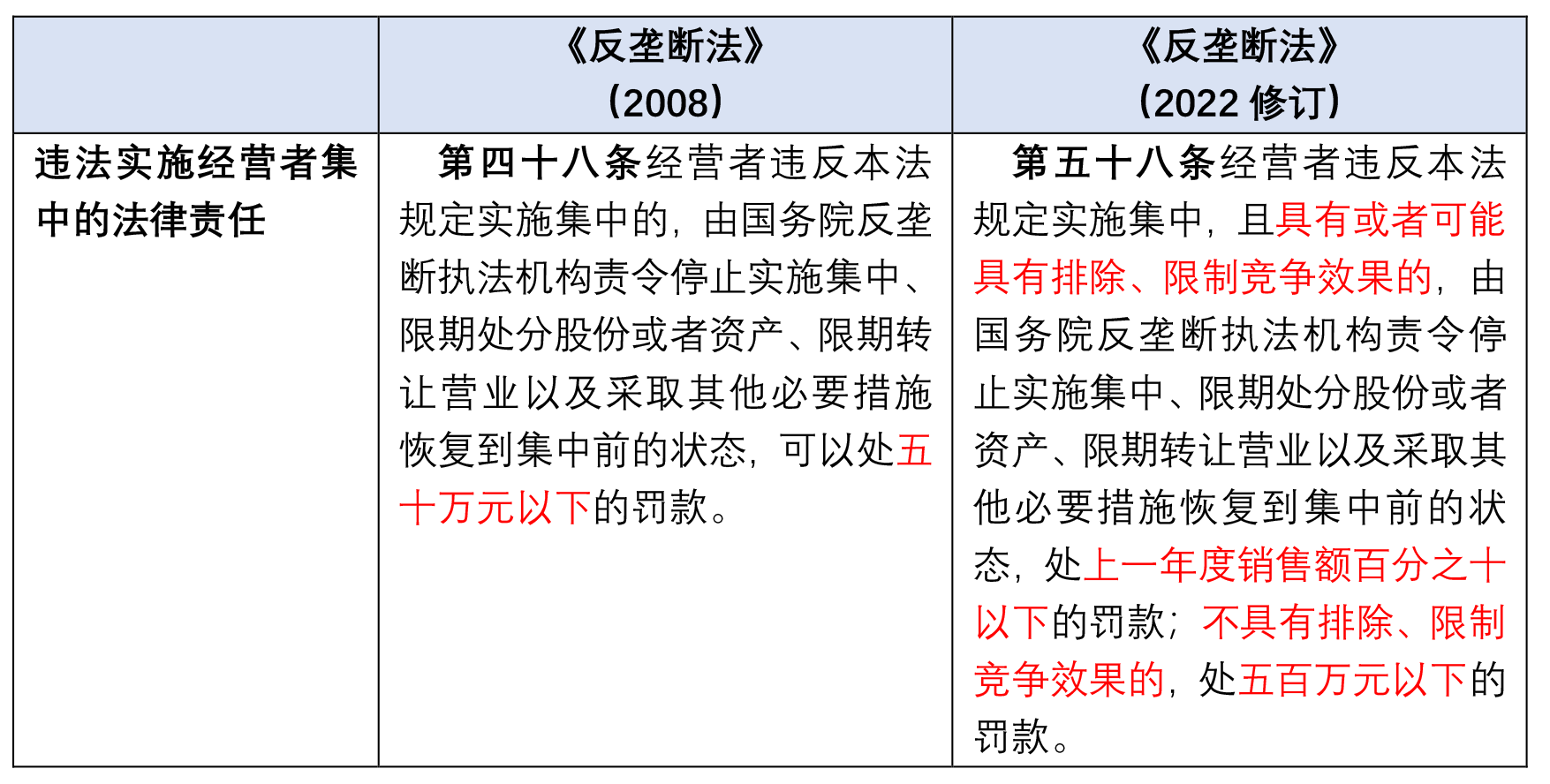

此外,全国人大常委会于2022年6月24日通过了《反垄断法》(2022修订),其中的主要修订之一是大幅度提高了违法实施经营者集中的处罚力度(见下表所示),如果企业对是否需要申报、何时进行申报等事项作出了误判,将可能导致非常严重的处罚后果。

在前述背景下,原申报标准的修改就愈显必要。在2022年6月24日《反垄断法》(2022修订)通过之后,2022年6月27日,市监总局就《国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿")向社会公开征求意见;2023年12月29日,国务院常务会议审议通过了《国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案)》;2024年1月22日,国务院总理李强签署第773号国务院令公布《国务院关于经营者集中申报标准的规定》(2024修订)(以下简称“2024年申报标准")并于公布之日起施行(向社会发布时间为2024年1月26日),2024年申报标准对原申报标准进行了大幅度提高。

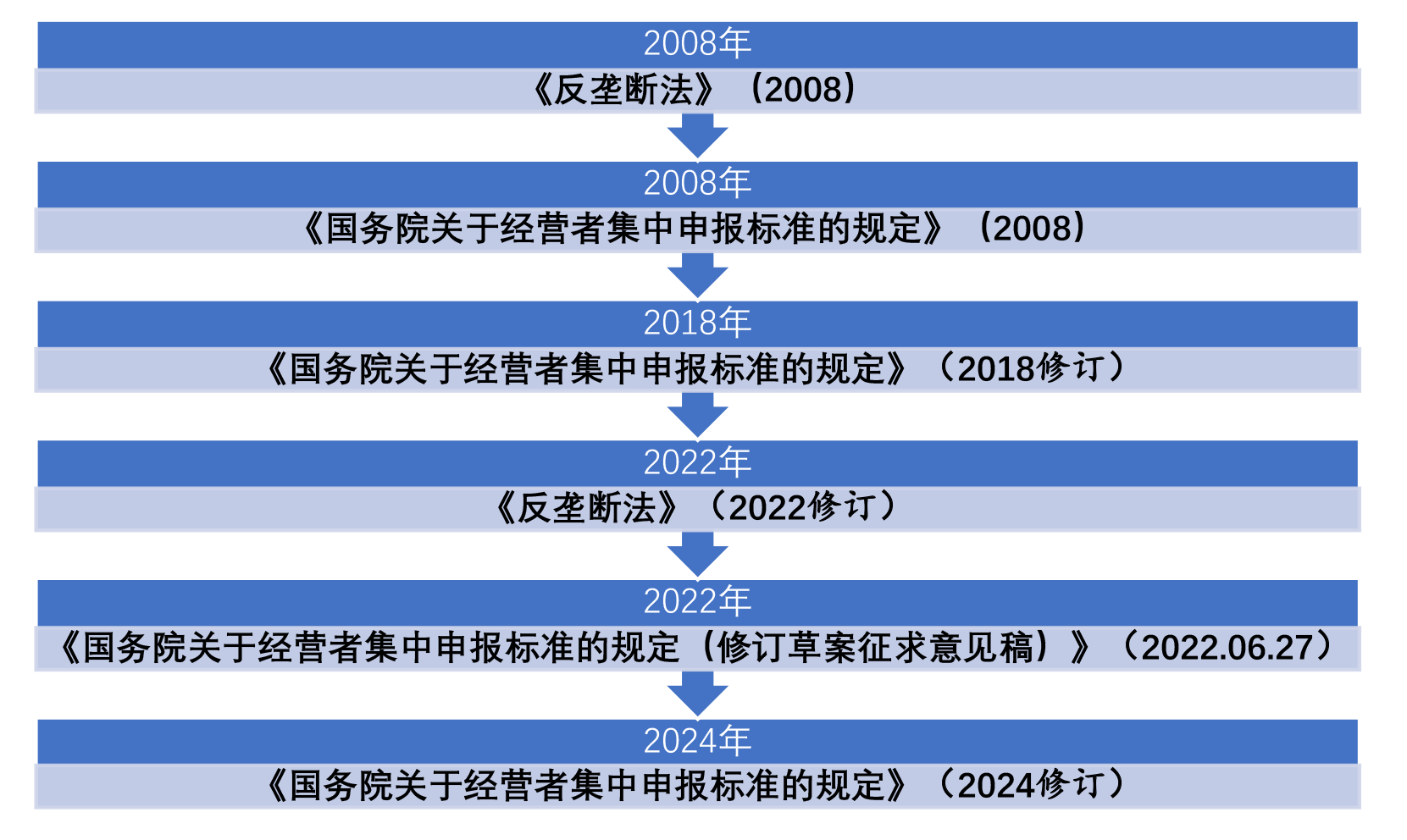

综上所述,我们总结了经营者集中申报标准自2008年制定以来的修订经过如下:

二、修订的主要内容

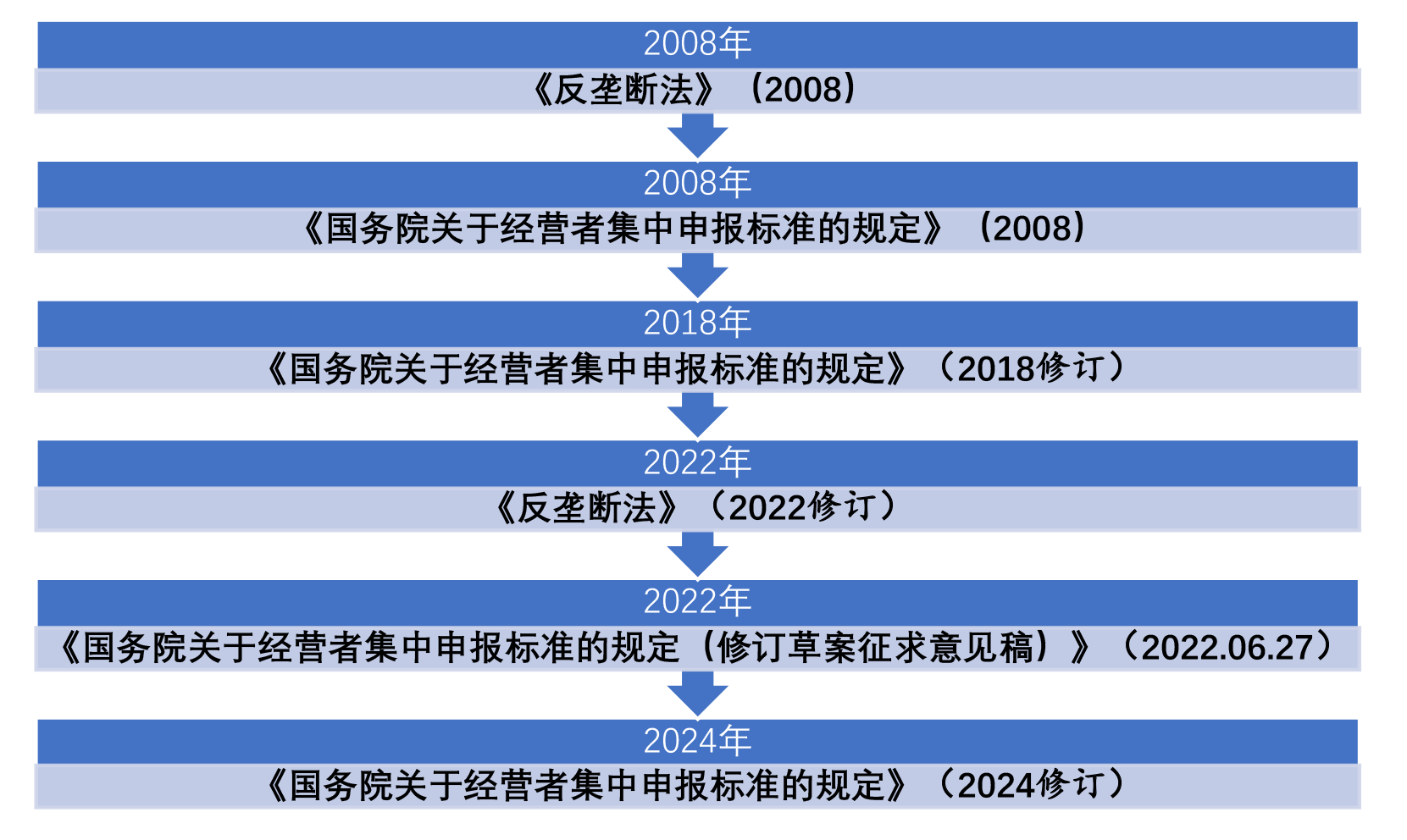

我们对比了2024年申报标准对2018年申报标准作出的修订,如下表所示:

从以上对比可以看出,2024年申报标准的修订主要体现在以下方面:

1. 大幅度提高经营者集中申报标准

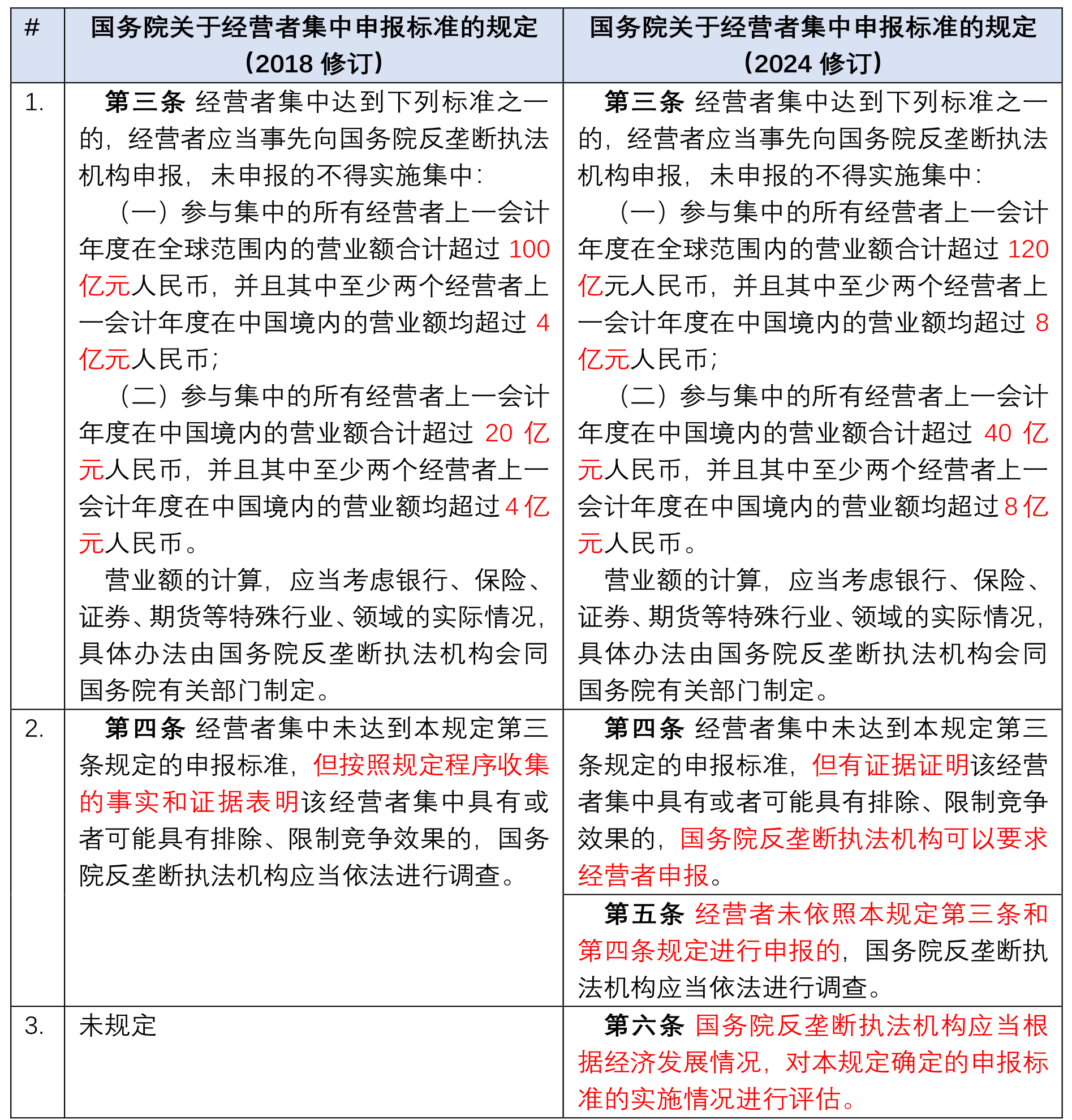

2024年申报标准最主要的修订是大幅度提高了原申报标准中的营业额标准,其中在中国境内的营业额标准在原标准基础上翻了一倍,具体如下:

经营者集中申报标准的大幅度提高将进一步减少需要申报的案件数量,减轻企业的交易负担,加快交易的节奏;也有利于减轻反垄断执法部门的审查压力,加快审查效率,可以投入更多的执法资源到重大、复杂或对竞争的影响隐蔽性较大的案件审查中;此外,也有利于企业降低因对是否需要申报、何时进行申报等事项作出误判可能导致的严重处罚后果。

2. 在反垄断执法机构进行调查之前增加要求申报环节

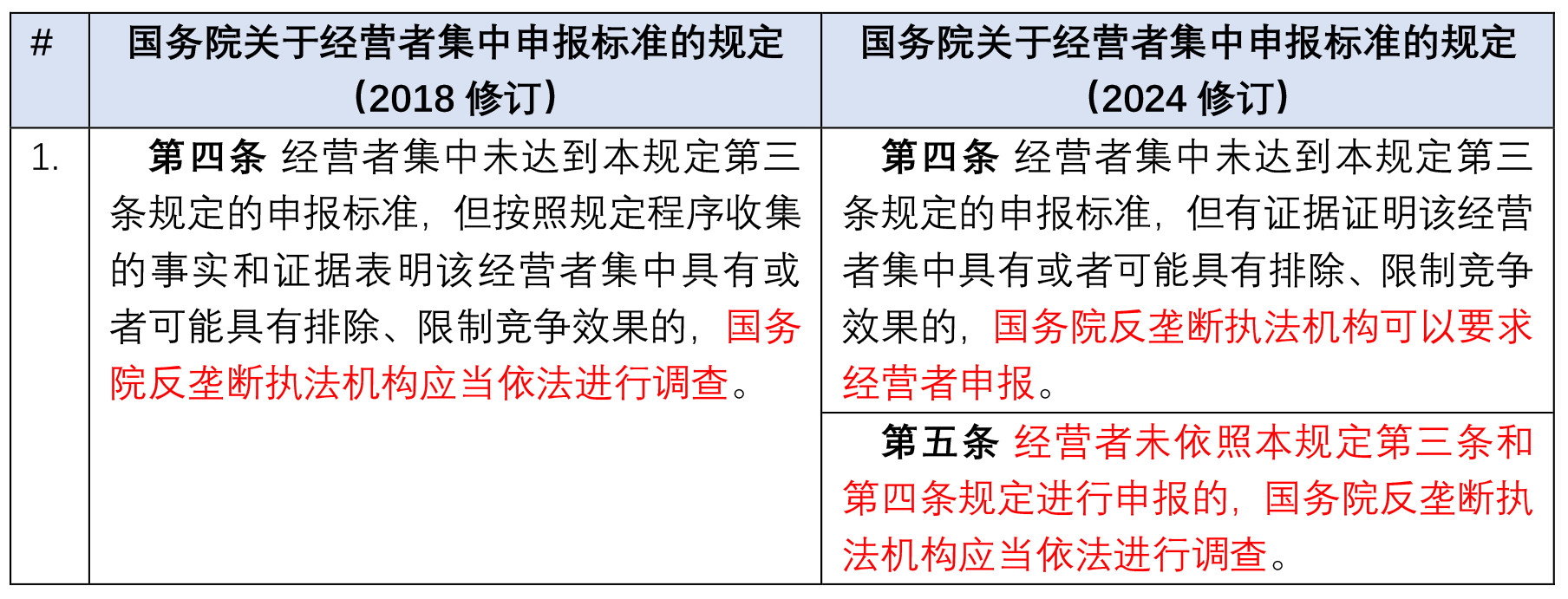

2024年申报标准另外一个主要的修订是在反垄断执法机构进行调查之前增加要求申报环节,具体如下:

对于未达到申报标准,但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,原申报标准规定“反垄断执法机构应当依法进行调查",2024年申报标准则在“反垄断执法机构应当依法进行调查"之前增加了“反垄断执法机构可以要求经营者申报"的环节,对于未按要求进行申报的,反垄断执法机构再依法进行调查。

这样修订更符合实践操作的逻辑,因为“对于未达到申报标准但具有或者可能具有排除、限制竞争效果的"的判断标准并不十分明确,实践中经营者对此进行评估可能会出现误判的情况。如果反垄断执法部门一发现此类情形就进入调查环节,可能给企业带来行政处罚风险、舆情风险等,对企业和交易都会造成一定的不确定性和不利影响。2024年申报标准在反垄断执法部门进入调查环节之前增加了要求申报环节,对于不按要求申报的再进行调查,有利于企业减少相关风险,有利于交易的推进。

对于未达到申报标准,但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,反垄断执法部门的介入或调查已有案例可循,如:(1)根据《中国反垄断执法年度报告(2019)》的披露,在扑尔敏原料药市场的某起收购案中,经营者集中未达申报标准,但可能产生排除、限制竞争效果,反垄断执法机构与当事方多次进行商谈和沟通,提醒其不得违反《反垄断法》规定实施集中,最后当事方放弃了交易;(2)根据市监总局2023年9月22日发布的《关于附加限制性条件批准某股权收购案反垄断审查决定的公告》,在该案中,经营者自愿向市监总局进行经营者集中申报。市监总局认为,该案虽未达到申报标准,但有必要进行立案,市监总局经审查后认为该项集中对中国境内巴曲酶注射液市场可能具有排除、限制竞争效果,决定附加限制性条件批准此项集中。

对于此类案件的处理,2024年申报标准在反垄断执法部门进入调查环节之前增加了要求申报环节,从规则角度将此类案件的处理流程明确梳理为“发现(具有或者可能具有排除、限制竞争效果)→要求申报→(如未按要求申报)进行调查",更符合实践操作逻辑,也为以后此类案件的处理提供了明确的规则依据。

3. 修改了证据的来源及获取方式

此外,2024年申报标准修改了证明未达申报标准的经营者集中“具有或者可能具有排除、限制竞争效果"的证据来源及获取方式,具体如下:

根据原申报标准,证据应该是“按照规定程序收集的事实和证据",说明证据应该是由反垄断执法机构按照法定程序收集的证据。而2024年申报标准将其修改为“有证据证明",说明证据的来源和获取方式不局限于反垄断执法机构按照法定程序收集的证据,通过其他渠道和方式获取的证据(如:媒体报道、举报、上市公司披露、有关主管部门通告或处罚、司法机关判决或裁定等)也可以作为反垄断执法机构要求申报的依据。反垄断执法机构根据各种渠道和方式获取的证据综合判断,如认为未达申报标准的经营者集中“具有或者可能具有排除、限制竞争效果"的,即可以要求经营者进行申报。

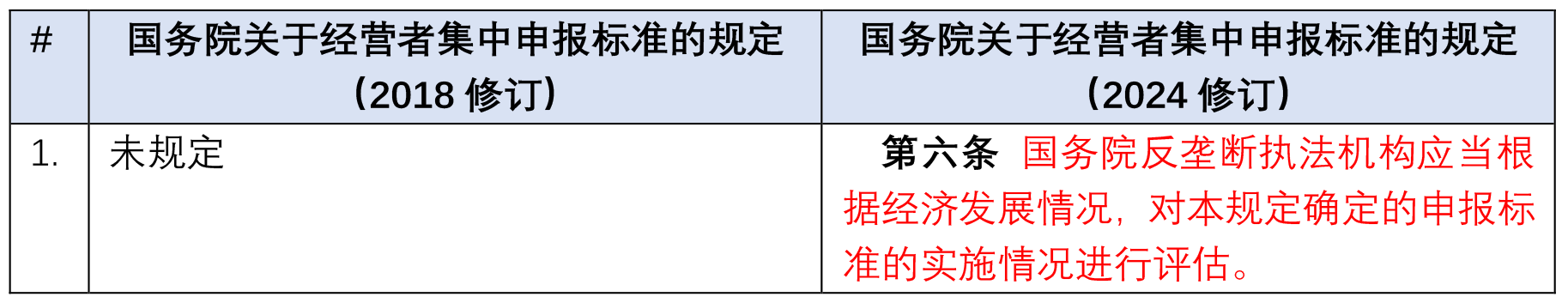

4. 授权反垄断执法机构对申报标准的实施情况进行评估

最后,2024年申报标准新增了一条全新的规定,授权反垄断执法机构对申报标准的实施情况进行评估,具体如下:

经营者集中申报标准需要根据经济发展的情况适时进行评估和调整,各国对申报标准进行评估、调整的方式和周期不尽相同,如:在美国,根据美国HSR法案(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)的授权,美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)每年根据上一财政年度的国民生产总值(Gross National Product)的变化调整本年度的申报标准;在欧盟,根据欧盟并购条例(EC Merger Regulation),在欧盟成员国定期提供的统计数据的基础上,欧盟委员会(European Commission)应向欧盟理事会(Council of the European Union)汇报申报标准的实施情况,并可提供调整建议,在此报告和建议的基础上,欧盟理事会可以对申报标准进行调整。

2024年申报标准新增的这一条全新规定,为我国申报标准的评估、报告与调整提供了规则依据。根据该条规定,反垄断执法机构应根据经济发展情况,对申报标准的实施情况进行评估。我们理解,这可能意味着反垄断执法机构在进行评估后,将评估报告(也可能包括对申报标准的调整建议)提交给国务院,国务院在此基础上可以决定是否需要对申报标准进行调整,从而形成我国的经营者集中申报标准的“评估→报告→调整"机制。

三、与征求意见稿的主要变化

2024年申报标准对征求意见稿的主要变化是删除了关于市值(或估值)申报标准的规定,具体如下:

2022年6月27日征求意见稿公布时最大的亮点之一就是在营业额申报标准之外增加了市值(或估值)申报标准,规定经营者集中虽然没有达到营业额标准,但是一个在中国境内营业额超过1000亿元人民币的经营者合并、并购、控制(或能够施加决定性影响)市值(或估值)不低于8亿元人民币、并且超过三分之一的营业额来源于中国境内的经营者,应当进行经营者集中申报。

征求意见稿增加上述内容的原因主要是对市场上存在的“猎杀式收购"增强反垄断制约。在“猎杀式收购"中,并购一方往往是规模较大或超大的企业,而被并购一方往往是初创企业特别是独角兽型企业,被并购一方往往目前的营业额较低甚至亏损,但是在未来具有较强的盈利能力,因此可以获得较高的市值(或估值)。因此,在“猎杀式收购"中,如果仅以营业额标准来衡量,将会使许多类似交易不符合申报标准,从而逃脱经营者集中审查,可能对市场竞争产生不利影响。

但是,征求意见稿并未对“市值(或估值)"的计算方法提供具体指引。实践中,受市场波动、企业业绩、供求关系等多重因素影响,“市值(或估值)"经常处于动态变化中。因此,作为申报标准的“市值(或估值)"在实践中较难有客观、确定的衡量标准。我们理解,这可能是2024年申报标准正式出台时删除了征求意见稿中关于市值(或估值)申报标准的主要原因之一。

四、新申报标准的适用和影响

1. 新申报标准的适用

根据《国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中申报的指导意见》(2018修订)第14条“申报人应当在集中协议签署后,集中实施前向国家市场监督管理总局申报"。

对于2024年申报标准的适用,我们理解,应根据交易的不同情形进行具体分析:

对于在新标准实施之后签署集中协议的交易,应适用新申报标准;

对于在新标准实施之前签署集中协议、尚未申报、且预期交割日在新标准实施之后的交易,我们理解,一般情况下也应适用新申报标准,但由于此类交易介于新旧申报标准衔接之间,相关企业仍应根据个案具体情况谨慎处理,并适时与反垄断执法部门沟通商谈;

对于在新标准实施之前签署集中协议、在新标准实施之前已经申报、受理、但是尚未作出决定的案件,根据《市场监督管理行政许可程序暂行规定》(2022修订)第三十条规定“行政许可申请受理后行政许可决定作出前,有下列情形之一的,市场监督管理部门应当终止实施行政许可:……(三)因法律、法规、规章修改或者废止,或者根据有关改革决定,申请事项不再需要取得行政许可的……",相关企业可与反垄断执法部门沟通是否需要撤回申请;

此外,对于依据原申报标准应申报但未申报、且已经在新申报标准实施之前完成交割的案件,根据《行政处罚法》(2021修订)第三十七条,“实施行政处罚,适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是,作出行政处罚决定时,法律、法规、规章已被修改或者废止,且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的,适用新的规定",我们理解这一“从旧兼从轻"的原则或可作为对达到原申报标准、但未达到新申报标准案件的处理依据,但在反垄断执法实践中如何实施仍待进一步观察。

由于2024年申报标准的适用目前尚无明确的官方说明或解释,建议企业根据交易的具体情况进行个案分析,并适时与反垄断执法部门进行沟通或商谈,以避免相关合规风险。

2. 对猎杀式收购的反垄断规制

2024年申报标准删除了关于市值(或估值)申报标准的规定,但并不意味着“猎杀式收购"不受反垄断法制约。2024年申报标准第四条规定“经营者集中未达到本规定第三条规定的申报标准,但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构可以要求经营者申报",根据这一规定,反垄断执法部门对于“猎杀式收购"在一定情形下可以依职权要求申报和进行调查。

此外,在国务院新闻办公室于2024年1月31日举行的新闻发布会上,反垄断执法二司司长徐乐夫透露,目前正在抓紧研究制定违法实施经营者集中行政处罚裁量权基准以及《未达申报标准但是具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中案件处理工作规则》,对新《反垄断法》施行后新增违法实施经营者集中行为,以及未达申报标准但具有或者可能具有排除、限制竞争效果等“掐尖式"并购行为加强监管。因此我们理解,“猎杀式收购"仍然受到反垄断执法机构的高度关注,并且未来可能出台相关规则对其加强监管。

3. 申报案件数量可能进一步减少,审查力度可能进一步增强

如前所述,新申报标准的大幅度提高将可能进一步减少申报案件的数量,减轻企业交易负担,加快交易节奏;同时,申报标准的提高也将进一步减轻反垄断执法机构的审查压力,加快审查效率,可以投入更多的执法资源到重大、复杂或对竞争的影响隐蔽性较大的案件审查中。

结语

新申报标准对我国自2008年实施至今的经营者集中申报标准进行了大幅度提高,需要申报的案件数量可能进一步减少,反垄断执法机构的审查力度可能进一步增强;此外,由于新《反垄断法》大幅度提高了违法实施经营者集中的处罚力度,如果企业对是否需要申报、何时进行申报等事项作出了误判,将可能导致非常严重的处罚后果;因此,企业更应注意依法进行经营者集中申报,避免反垄断处罚风险。