自动驾驶行业投资并购法律问题简析(上)

自动驾驶行业投资并购法律问题简析(上)

引言

随着智能网联汽车产业的发展,自动驾驶作为汽车智能化时代的标志性技术之一,近年来获得了市场极大关注。

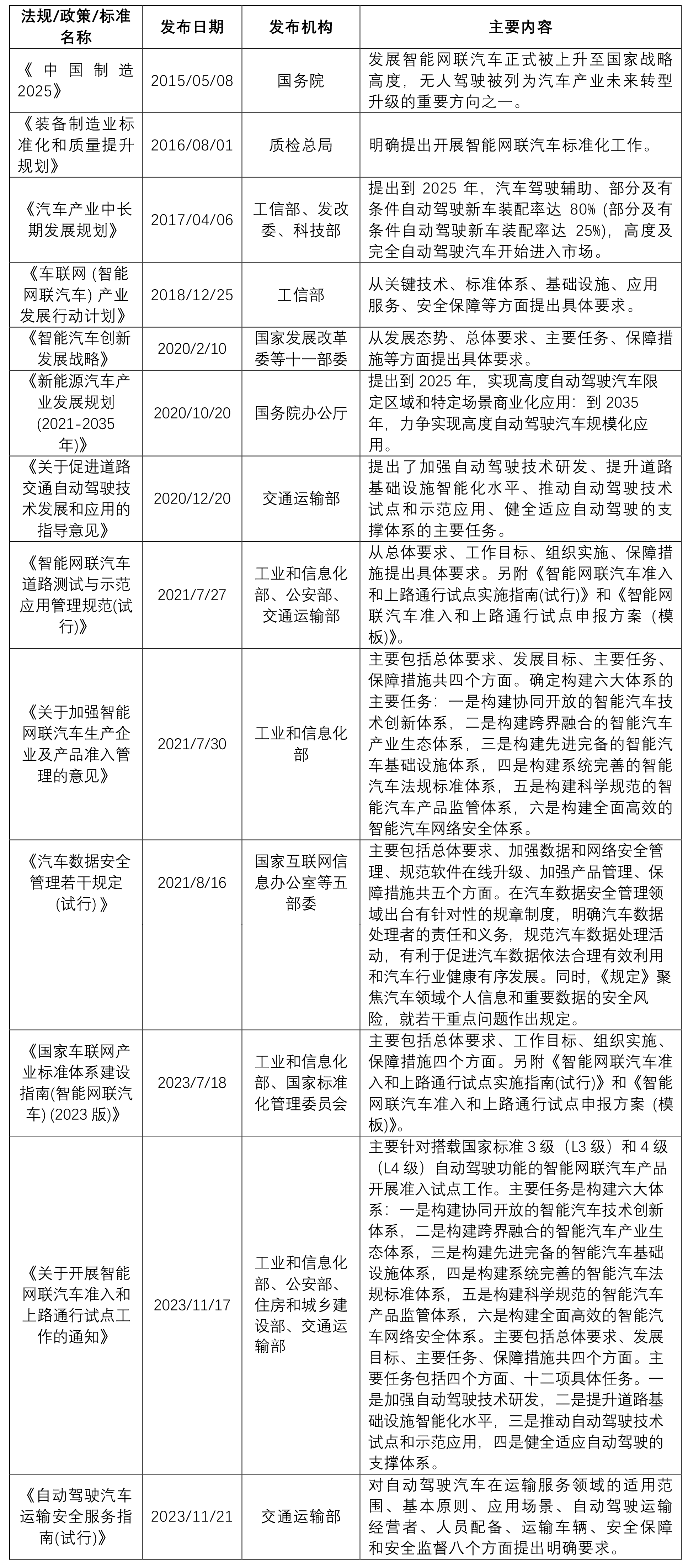

自2015年国务院印发的《中国制造2025》首次提出大力发展自动驾驶各项技术以来,自动驾驶领域融资呈爆发性增长,2015年发生融资事件17起,融资金额5.57亿元,2015年至2021年间融资事件402起,融资金额939.91亿元,其中2021年融资事件111起,融资金额497.8亿元[1]。

2023年11月17日,四部委联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》[2],对搭载国家标准3级(L3级)和4级(L4级)自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点工作;2023年12月5日,国家交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》[3],就自动驾驶汽车适用范围、应用场景、人员配备、运输车辆、安全保障和安全监督等八个方面做出明确要求,开启了自动驾驶汽车常态化运营服务的新发展阶段。

本文基于作者对自动驾驶行业的投融资、并购的项目经验和法律研究,对该行业投融资及并购涉及的主要法律问题进行分析和探讨。

一、什么是自动驾驶

1. 定义

自动驾驶(Autonomous Driving)是指在没有人类驾驶员干预的情况下,通过感知、决策和执行使车辆自动运行的技术。自动驾驶解决方案包括各种组件,如传感器(摄像头、雷达及激光雷达)、域控制器、前置摄像头模块、车规级芯片、算法、模拟工具以及支持实现自动驾驶的任何其他硬件或软件。

2. 汽车驾驶自动化分级[4]

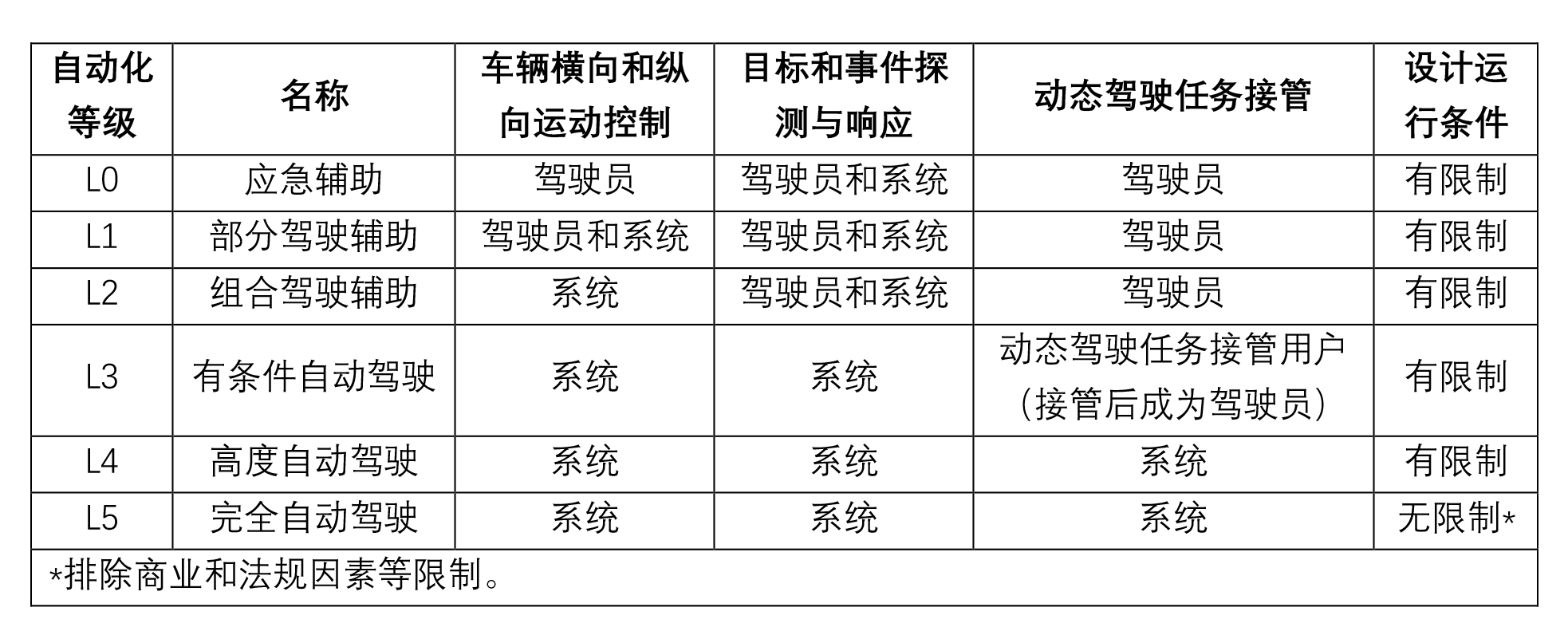

基于驾驶自动化系统能够执行动态驾驶任务的程度,根据在执行动态驾驶任务中的角色分配以及有无设计运行范围限制,将驾驶自动化分成0级至5级。

(1)L0级:0级驾驶自动化(应急辅助,emergency assistance)系统不能持续执行动态驾驶任务中的车辆横向或纵向运动控制,但具备持续执行动态驾驶任务中的部分目标和事件探测与响应的能力。

(2)L1级:1级驾驶自动化(部分驾驶辅助,partial driver assistance)系统在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向或纵向运动控制,且具备与所执行的车辆横向或纵向运动控制相适应的部分目标和事件探测与响应的能力。

(3)L2级:2级驾驶自动化(组合驾驶辅助,combined driver assistance)系统在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向和纵向运动控制,且具备与所执行的车辆横向和纵向运动控制相适应的部分目标和事件探测与响应的能力。

(4)L3级:3级驾驶自动化(有条件自动驾驶,conditionally automated driving)系统在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务。

(5)L4级:4级驾驶自动化(高度自动驾驶,highly automated driving)系统在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略。

(6)L5级:5级驾驶自动化(完全自动驾驶,fully automated driving)系统在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略。

表1:驾驶自动化等级与划分要素的关系

二、自动驾驶行业相关政策、法律法规

目前,我国自动驾驶行业法律法规、政策文件如下:

三、自动驾驶企业投资并购项目中关注法律问题

基于在自动驾驶行业投资并购项目中的经验和研究,笔者拟从知识产权、投资并购的主体、准入与资质要求、数据安全与个人信息保护几个方面对自动驾驶行业的主要法律问题进行分析探讨。

(一)知识产权

知识产权是自动驾驶企业的核心资产,也是公司核心竞争力的体现。在自动驾驶企业的投资并购项目中,应首先对企业知识产权基本情况及风险因素进行全面的核查,分析核心知识产权是否存在潜在纠纷,确保核心知识产权不存在重大权属问题。自动驾驶技术具有软硬件结合和智能化的属性,其中,相较之于较为成熟的传感、控制、通信、定位、人机交互等可拆分的技术模块,用于实现自动化和智能化的算法、软件和数据往往是自动驾驶企业持有的更为核心的技术资产。自动驾驶技术具有一定的“复合"属性,且一般而言,自动驾驶企业更多着力于算法、软件和数据等核心技术资产的开发、优化和积累,对于较为成熟、模块化的技术则更依赖于对外进行技术引进。

1. 核心技术知识产权的确认问题

在企业并购项目中,对于核心技术的知识产权问题进行完善核查往往需要依据“核心技术/知识产权清单"开展,即需要先行确认知识产权客体作为核查对象、整理形成知识产权条目和核查清单,基于此对各条目中涉及的知识产权进行后续核查。如前所述,自动驾驶技术具备复合属性,其核心技术往往全面地涉及专利、软件著作权和技术秘密。其中,对于专利的尽调和核查可以较为容易地展开,因为专利具有内容公开、行政授权的特点,能够较为容易地审查确认其权利内容、权利归属问题。但是,对于软件著作权及技术秘密,则并不能够轻易地确权。前文已经提及,自动驾驶企业持有以及使用的核心技术因通常涉及软件、算法、数据等特殊客体,其中,算法和数据对应的知识产权往往通过技术秘密形式进行保护,因无法获得行政审批和授权而缺乏权利凭证;软件著作权虽可以进行行政登记,但因行政登记中仅进行形式审查而无法实质确认知识产权的存在以及其具体内容与权利凭证之间具有对应性,仅凭登记证书也难以确认真正的权利归属。

此时,如何对无证书、无凭证的核心技术/知识产权进行确认并将其列入核查范围,避免遗漏对核心技术以及知识产权的核查,成为了并购核查中具有前提性的关键问题和难点。本文将提供实务中关于前述类型知识产权确权以及据此形成权利清单的一种可行思路:

(1)专利

专利本身具备内容公开、行政授权后给予权利证书的特点,将已经公开的专利以及专利申请逐个列入核查清单,并由目标企业提供已经提交但尚未公开的专利申请、已经确认申请并形成技术交底书等过程文件但尚未正式提交的专利申请文件后,将其列入核查清单。需要注意的是,对于前述专利及专利申请等,需要充分关注其法律状态,对于较为核心、重要的专利及专利申请,还需要关注其稳定性或者授权前景,并在核查清单中对此给予标注,以确认后续是否需要针对某项或者某些项具体专利或者专利申请进行附加法律调查或者要求目标企业对其权利效力作出进一步解释说明,并以书面形式作出承诺等。

(2)代码及其他技术秘密

前文述及的自动驾驶企业核心技术中的软件、算法和数据,实践中经常被作为技术秘密予以保护。其中将软件纳入技术秘密进行保护的理由在于:首先,技术秘密往往能够覆盖和包含软件著作权保护的实质内容,实务中软件著作权所保护的核心内容通常为软件源代码,一般亦作为企业的核心技术秘密进行管理和保护;其次,软件著作权登记证书往往不能作为实质的权利证明,并不能够像专利证书一样作为确认权利存在、内容和效力的权利凭证;再次,软件作品因其自身处于持续更新、形成不同版本的变动过程中,登记证书可能与实际使用的软件版本存在错位。如果以软件著作权甚至以相应登记证书作为形成核查清单的依据,不仅不能够确保核查清单的完整无遗漏,也有可能因此导致进一步核查工作的失误或者遗漏。

技术秘密是最具“无形性"的知识产权,并无有效的公示公定程序,权利的内容、保护范围、效力等问题事实上无法先于侵权法律纠纷程序获得行政或者司法认可,但对其进行梳理和核查无疑具有必要性。通常情况下,可以从以下方面、基于并购项目中了解核心技术基本情况和价值这一特定目的,对技术秘密进行内部“确权"和法律核查:

ⅰ. 保密措施核查:通过确认目标企业对技术秘密采取保密措施的情况,确保技术秘密具有在司法或其他法律程序中被认定具有保密性(以及秘密性)的前提条件;

ⅱ. 技术内容核查:对于目标企业主动披露或者根据对核心技术的法律尽调发现的技术秘密进行技术核查,对技术秘密的基本内容、包含的信息容量、使用情况和技术区分度/技术优势等进行核查,并确认该技术秘密是否因与其他类型知识产权存在交叉和配合关系而能够“有形化"。

例如,作为技术秘密的数据整合后嵌入软件作为可被调用并执行特定运算的数据库时,可以通过对软件登记情况、软件使用数据库执行的操作和实现的功能、可调取数据的条目数量以及数据库在软件中的占比等问题,更为具象地确认其权利内容与价值;又例如,通过申请专利方式保护的技术方案中有意未予披露的技术秘密信息以及通过特定软件实现的算法技术秘密等,可以通过了解相对有形的其他类型知识产权的内容与功能,勾画对应技术秘密的轮廓,并对其作用和价值作出更为客观的评定;

ⅲ. 泄密风险核查:技术秘密具有一旦因任何原因被公开即丧失权利的特殊属性,当技术秘密中的技术信息被多方共有或者共享时,一方往往无法对泄密风险进行有效控制,为确保权利具备基本的稳定性,应对泄密风险进行核查。

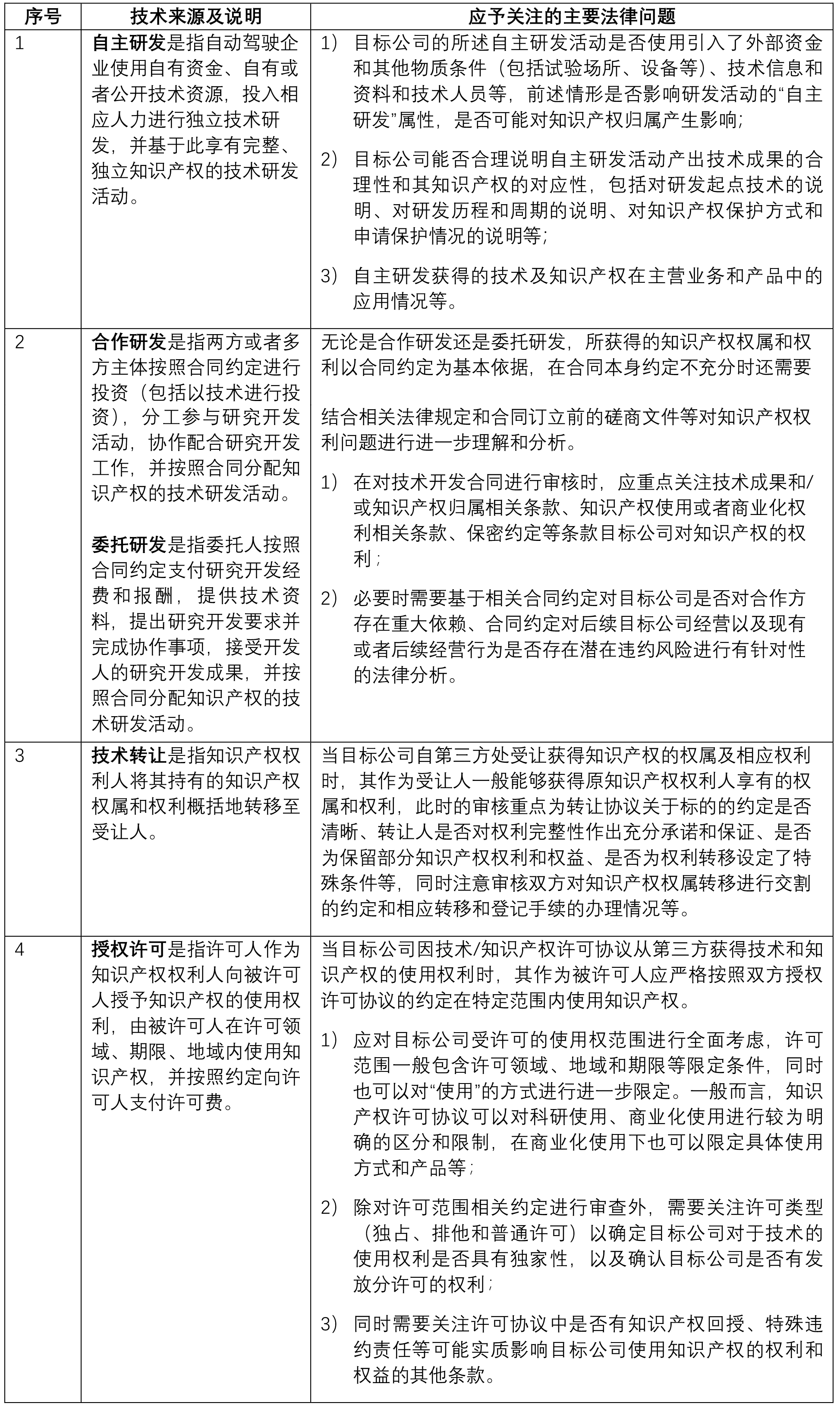

2. 核心技术知识产权的来源及权属问题

与其他有体的物权不同,知识产权的权属无法仅通过持有或者使用的状态进行直接判断,虽部分知识产权可以通过权利证书确认权利归属,但确认主体合法享有技术知识产权的权属仍需对其技术来源的审查。通常而言,企业的技术来源包括自主研发、合作研发或者委托研发以及技术转让、授权许可等类型。对于技术来源的调查是确认知识产权权属的一个重要内容,对于基于技术开发活动原始取得知识产权以及基于合同约定获得知识产权的权属,需要进行核查的重点是不相同的。在初步区分技术来源后一般应对下述主要法律问题给予关注:

此外,对于知识产权权属还与公司实际控制人、董监高及核心技术人员的个人履历和任职情况具有较强关联,该等人员与其曾就职的公司、任职的高校、科研院所等是否存在潜在纠纷而可能影响目标公司持有的知识产权的权属或者效力等,亦需要进行充分调查和考虑。后文会对此问题进行详细的论述。

3. 核心知识产权的权利限制或者瑕疵问题

自动驾驶相关的并购项目中,即便能够通过核查确认自动驾驶企业是知识产权的权利人,也不能当然认定其对相应知识产权具有完整或者适当的使用权利,例如当目标公司核心知识产权存在许可限制或担保等权利限制,可能导致技术以及对应知识产权无法实施或存在潜在法律争议和风险。典型情形包括:

(1)如目标公司对外发放知识产权许可的,应当关注是否为排他许可或独占许可,如存在前述许可行为的,许可方对该等知识产权的再授权行为(针对目标公司的知识产权存在排他许可的情况)和后续实施(针对目标公司的知识产权存在独占许可的情况)将受到限制,进而导致该等知识产权实施受限而存在减值风险。

(2)如目标公司知识产权存在质押或其他担保情形的,应当关注担保设置的背景、目标公司能否按时清偿债务、该等知识产权的质押或担保是否会影响目标公司的生产经营或持续经营能力、是否可能会构成重大权属纠纷等问题。在实务中,除目标公司主动提供资料或说明外,亦可通过网络核查方式对质押的实际情况进行核实。

(3)如目标公司因其他合同(技术合作、技术出资合同等)约定而对外承担提供知识产权资产的义务,应当关注相应合同约定的内容以及其可能导致的知识产权权利瑕疵。

4. 核心技术人员引进和管理问题

在自动驾驶企业投资并购项目中,目标公司的核心技术人员是否稳定、核心技术人员的履历以及是否存在劳动/知识产权纠纷等也应是关注的重点。具体包括以下:

(1)关注目标公司与核心技术人员是否签署了竞业限制、保密协议、知识产权归属,相关约定是否合理,是否存在因职务发明、职务创作产生权属纠纷的风险。

(2)关注核心技术人员是否存在与原单位的竞业限制、保密义务、知识产权归属纠纷,核心技术人员的知识产权是否可能被认定为其任职的原公司的商业秘密、技术秘密、研发成果等。

(3)核心技术人员存在兼职情况的,关注核心人员精力分配、人员独立性、潜在同业竞争等多方面是否存在瑕疵。

(4)核心技术人员如果涉及高校、科研院所的相关人员(兼职或离岗创业),还需要进一步关注以下问题:

ⅰ. 核心技术人员是否涉及高校教师的科技成果转化,程序方面是否履行了必要的评估、备案、审批程序,作价是否公允;

ⅱ. 核心技术人员在高校全职工作,通过兼职或顾问形式在目标公司工作的,关注该等情形是否违反其全职工作单位相关制度及劳动合同安排,是否履行了其所在高校的审批流程,是否征得所在高校的同意,是否可能导致被全职单位处罚或承担违约责任的情况;

ⅲ. 关注核心技术相关专利是否涉及高校/科研院所任职的职务发明问题,知识产权的权属清晰性,以及知识产权权属纠纷、侵权纠纷发生的可能性;

ⅳ. 在目标公司的核心专利发明人属于高校教师的情况下,是否存在高校为目标公司承担研发成本或者费用的情形,目标公司核心技术是否对合作方(高校)有重大依赖,是否具备独立自主研发能力。

下篇预告

我们将在本文的下篇继续围绕投资并购的主体、准入与资质要求等几个方面对自动驾驶行业投资并购的法律问题进行分析探讨,并根据项目经验为读者提供有效可行的应对之策。

[注]

[1] 数据来源:人民论坛网-人民论坛杂志https://mp.weixin.qq.com/s/COZK80beBwYGzqKt1ZvSvg

[2] 政策来源:https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202311/content_6915788.htm

[3] 政策来源:https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/ysfws/202312/t20231205_3962490.html

[4] 标准来源:国家标准《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)