经营者集中申报标准调整后,新旧规则衔接问题

经营者集中申报标准调整后,新旧规则衔接问题

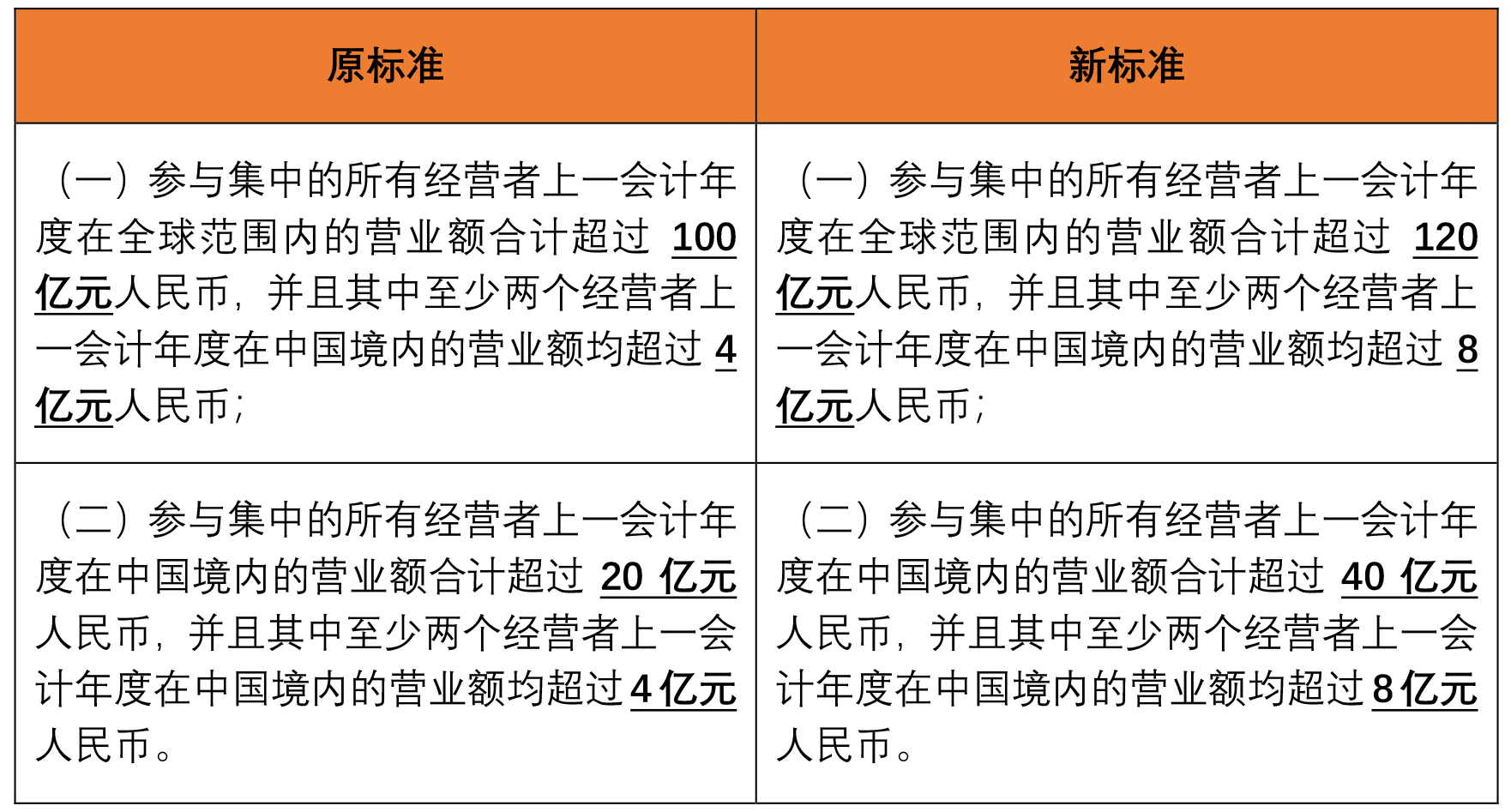

2024年1月26日,在企业和实务界的翘首以盼中,国务院发布了修订后的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》。新申报标准显著提高了营业额标准,详情请见下表:

在此之前,修订后的《中华人民共和国反垄断法》(“新《反垄断法》")已于2022年8月1日正式生效。新《反垄断法》大幅提高了未依法申报经营者集中的处罚力度,将不具有排除、限制竞争效果的未依法申报经营者集中的罚款上限由原来的50万元上升至500万元,并规定具有排除、限制竞争效果的未依法申报经营者集中的罚款上限为上一年度销售额10%,若违法实施集中情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的,执法机构还可以在前述罚款金额的二倍以上五倍以下范围内确定具体罚款数额。

此外,作为新《反垄断法》的配套规章之一,国家市场监督管理总局于2023年3月10日发布了修订后的《经营者集中审查规定》(“《审查规定》"),完善了经营者集中审查制度的诸多问题,例如澄清了何为“实施集中"行为。

新《反垄断法》和《审查规定》的实施,以及本次申报标准的修订,同时引发了新旧法律法规如何衔接的一系列问题。在新旧申报标准、新旧罚则的衔接过程中,不同情形的未申报经营者集中是否应该处罚,应该如何处罚?本文试图探讨不同场景下,新旧反垄断法律法规衔接问题。

问题1:对于新申报标准生效前已签约、未交割的交易,若其达到原申报标准,但未达到新申报标准,该交易是否还应申报?

根据《审查规定》第九条第二款,判断交易是否满足申报标准应以参与集中经营者的“集中协议签署日上一会计年度"营业额为准。业界一部分观点认为,判断是否触发申报义务的时间点为“集中协议签署日",因此,考虑到“集中协议签署日"交易达到原申报标准,题述交易应按照原申报标准进行申报。对此观点,笔者并不认同。

笔者理解,《审查规定》第九条第二款并非创设申报义务的法律依据,而仅是澄清了评估申报义务时应考虑的经营者营业额时间点。事实上,创设申报义务的法律依据为新《反垄断法》第二十六条之规定“经营者集中达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中"。根据前述条款,申报义务应当在实施集中前履行,因此笔者认为,判断某一经营者集中是否违反申报义务应当以“实施集中"之日为准。

那么单纯签署交易协议的行为是否属于“实施集中"呢?根据《审查规定》第八条第三款,“是否实施集中的判断因素包括但不限于是否完成市场主体登记或者权利变更登记、委派高级管理人员、实际参与经营决策和管理、与其他经营者交换敏感信息、实质性整合业务等。"前述修订反映了目前实践中的共识,即单纯签署交易协议的行为并不会被认定为实施集中。

基于以上分析,笔者认为,新申报标准于题述交易实施前生效,交易应当适用新申报标准进行评估,评估结果未达新申报标准的,无需申报。

问题2:对于新申报标准生效前已签约并交割的交易,若其未根据原申报标准依法申报,但未达到新申报标准,是否仍应被处罚?

《行政处罚法》第三十七条确立了行政处罚的“从旧兼从轻"原则,其规定“实施行政处罚,适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是,作出行政处罚决定时,法律、法规、规章已被修改或者废止,且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的,适用新的规定。"依据该规定,笔者认为,在旧申报标准已被新申报标准替代的情况下,对于新申报标准生效前违法实施的集中也应适用“从旧兼从轻"原则,即如果其未达到新申报标准,则不应再予以处罚。

也有观点认为,从社会危害性来看,违法行为的社会危害性判断应当考虑其行为时的经济社会发展状况、危害后果等因素。而就经营者集中而言,营业额标准是在特定经济社会发展状况下确立的,若违反该标准违法实施集中,相关违法行为已经产生了社会危害性,因此以交易实施时的营业额标准判断是否应处罚更为合理。

但是笔者认为,申报标准本身即是判断集中行为是否违法的构成要件之一。对于社会危害性更大的刑事犯罪行为,最高人民检察院在有关“从旧兼从轻"原则适用的解释[1]中已经明确,“罪名、构成要件、情节以及法定刑已经变化的,根据从轻原则,确定适用当时的法律或者修订刑法追究刑事责任。"举重以明轻,对于违法实施集中的行政违法行为,在其构成要件已经发生变化的情况下,应依据“更轻"的新申报标准认定其是否仍构成违法、是否予以处罚。

基于以上分析,笔者认为,在新申报标准生效后,题述交易不应再被处罚。

问题3:对于已违法实施的经营者集中,若实施集中之日至今已超过两年,是否可被追诉处罚?

基于上述对问题1与问题2的分析,对于达到新申报标准但未依法申报的交易,无论其实施集中之日为何,均会被认定为违法集中。

《行政处罚法》第三十六条[2]规定了行政违法行为的追诉时效,即一般情况下,违法行为的追诉时效为两年,在两年内未被发现的,不再给予行政处罚。同时,该条款区分了一次性违法行为和有连续或者继续状态的违法行为,即追诉时效的期限从违法行为发生之日起算,违法行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起算。

那么违法实施的集中是否属于有连续或者继续状态的违法行为呢?有观点认为,违法实施集中行为发生后,如交易状态持续发生,交易架构未发生变化,理论上可以认定为该违法行为处于继续状态,追诉时效并未开始起算,换言之,执法机构仍然有权处罚较早实施的经营者集中。反垄断执法机构的实践似乎也支持这种观点。例如,市场监管总局公布的某起行政处罚案件中,当事人于2013年9月16日违法实施集中,执法机构于2021年1月25日对该交易进行立案调查,并于2021年7月6日作出处罚。

基于上述分析,尽管新《反垄断法》生效前的违法实施集中行为的发生之日距今已超过两年,由于违法行为一直持续,执法机构仍有可能对其进行处罚。

问题4:对于新《反垄断法》生效前违法实施的经营者集中,应适用新罚则,还是旧罚则?

行政处罚适用“从旧兼从轻"原则的前提是“违法行为发生时"的罚则与“作出行政处罚决定时"的罚则存在轻重差异。部分观点认为,“违法实施集中"属于有连续或者继续状态的违法行为,因此对于新《反垄断法》生效后仍未停止的“违法集中",其“违法行为发生时"生效的罚则即新罚则,不存在适用“从旧兼从轻"原则的前提。但笔者认为,持续性的违法行为始于“发生之日",终于“终了之日",“发生时"应当是指“发生之日",而非“持续发生的时间段",否则,在持续性违法行为的情况下,其适时有效的罚则始终为最新的罚则,“从旧兼从轻"原则在持续性违法行为的情况下将永远无法适用。

因此笔者理解,就违法实施的经营者集中的“违法行为发生时",其更适合被认定为“违法实施集中之时",并进而根据“从旧兼从轻"原则,适用处罚力度更轻的旧罚则。这一观点也符合《行政处罚法》规定“从旧兼从轻"原则的立法本意,赋予当事人生产经营更多确定性。

基于以上分析,笔者认为,对于新《反垄断法》生效前违法实施的经营者集中,应适用较轻的旧罚则。

场景小结

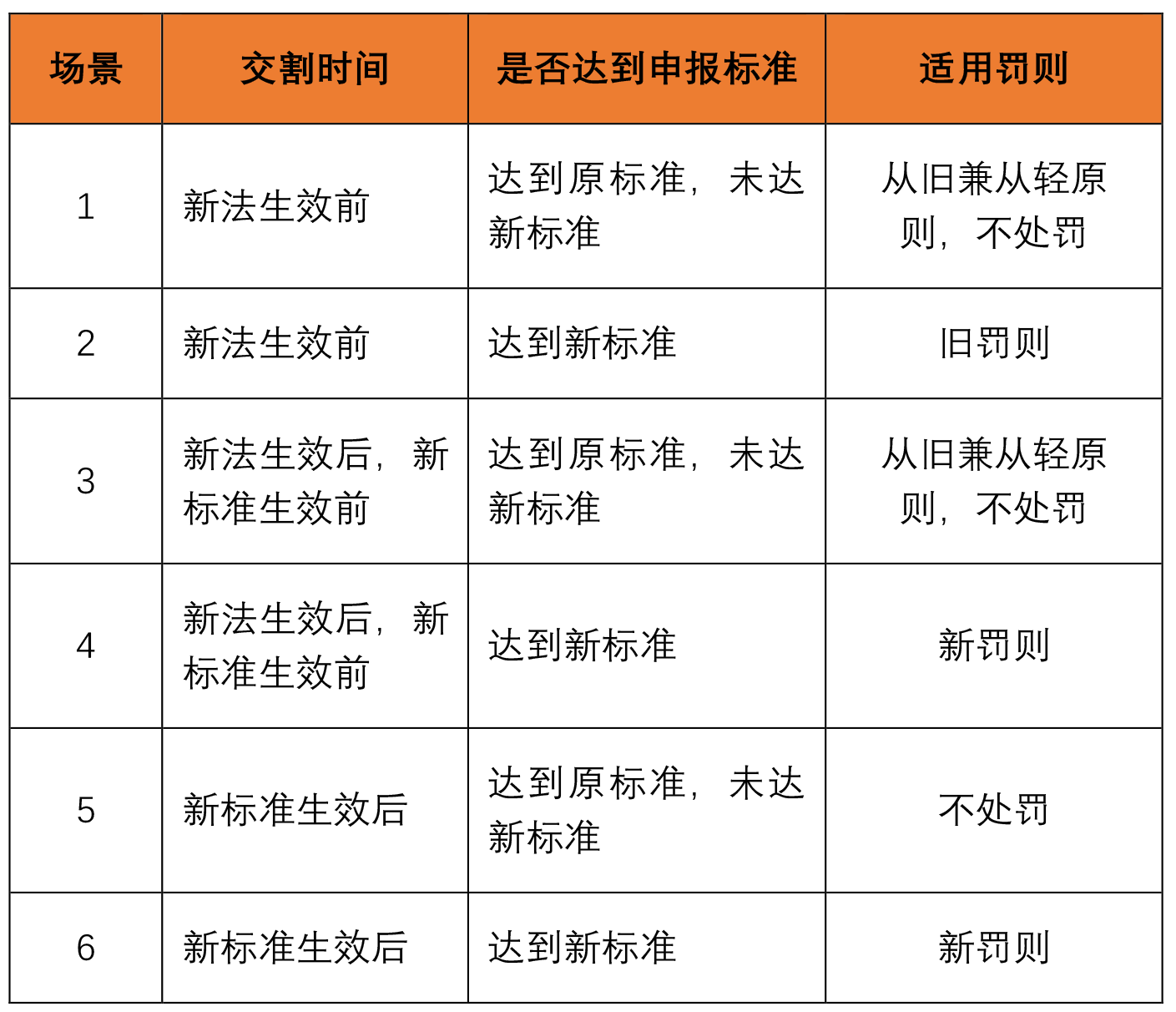

基于对前述问题的分析,下表笔者总结了经营者集中申报中涉及新旧反垄断法律法规衔接问题的6个场景,以期进一步说明在不同场景下,未申报即实施的经营者集中是否会被处罚以及适用何种罚则。

结语

经营者集中申报的不同场景下,新旧反垄断法律法规衔接中的法律适用问题较为复杂,以上仅为笔者的个人观点。我们也非常期待立法机关或执法机关就新旧反垄断法律法规的衔接问题提供更为清晰的指导意见,以便企业清晰判断一项交易是否触发申报义务及违法实施集中的法律后果,降低企业的合规成本,亦提高执法的效果。

[注]

[1] 参见《最高人民检察院关于检察工作中具体适用修订刑法第十二条若干问题的通知》(高检发释字〔1997〕4 号)

[2] 《行政处罚法》第三十六条:违法行为在二年内未被发现的,不再给予行政处罚;涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。

前款规定的期限,从违法行为发生之日起计算;违法行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算。