从外资管理口径到内外资一致的新规范,经营范围怎么选?——浅谈经营范围规范化登记的理解与实践

从外资管理口径到内外资一致的新规范,经营范围怎么选?——浅谈经营范围规范化登记的理解与实践

一、引言

经营范围规范化登记,是中国政府推进商事登记制度改革的主要举措之一,近来,在政府持续优化外资准入限制、内外资一致的市场准入限制,以及《公司法》修订等背景之下,各类市场主体,尤其是外资企业变更经营范围的活动较为活跃。

但因为新规范要求存量企业“或保持不变,或完全变更",市场主体往往会面临因为一项经营范围的调整,而需要将既有经营范围全部变更为新规范条目的问题。在这个过程中,市场主体普遍会产生如“既有经营范围对应哪条新规范条目?"“按照新规范条目调整后经营范围总数怎么变少了?"“调整不准确还能继续既有经营吗?"“调整后需要批准吗?"等困惑。

本文将从政府推行经营范围规范化登记的背景、目的和要求出发,结合相关规定及市场监管部门的实操做法,就企业如何选择新规范下经营范围条目,以及按照规范目录予以调整后其经营活动是否受限等问题提出探讨和建议。

二、经营范围规范化登记的目的和要求

近来推行的经营范围规范化登记,始于中国政府深化“证照分离"改革的政策。“照"是指市场监管部门核发的营业执照,是市场主体用于公示的身份证件。“证"是指各相关主管部门颁发的经营许可,用于核验市场主体是否具备开展须经前置审批业务的资质。“证照分离"改革意在便利企业领取营业执照后,更迅速地进入无需相关审批的行业开展经营,而不因未办结部分审批而导致企业业务的整体停滞。

2021年3月15日,市场监管总局发布《关于公开征求<经营范围规范表述目录>意见的通知》,就其制定的《经营范围规范表述目录》,向社会公开征求意见,并表明“为进一步贯彻落实《优化营商环境条例》和‘证照分离’全覆盖改革工作要求,充分保障企业经营自主权,优化经营范围登记方式,解决各地经营范围登记标准不一致、信息告知不清楚、不到位等问题,为企业提供更加规范、便利的登记注册服务……"而制定规范目录。

尽管目前《经营范围规范表述目录》(下称“《规范目录》")尚未正式发布,但可以看到,规范化登记旨在统一经营范围标准及内容的表述,是出于市场监督管理部门提升自身管理水平的要求,相应地,该等规定也是一种管理性规范,其本身并不调整市场主体的既有资质和权利义务范围。

在上述背景下,2021年至2022年期间,北京、上海、浙江、广东等多地就推行经营范围规范化登记先后发布地方规范性文件,规定相关市场监管部门为企业按照经营范围规范目录自主选择经营范围提供服务。以北京市为例,根据北京市市场监督管理局于2022年2月5日发布的《关于印发贯彻落实<市场主体登记管理条例>工作意见的通知》(下称“《工作意见通知》"),北京市市场监督管理局提供经营范围规范用语点选服务,申请人按照国家市场监管总局经营范围规范化目录所列的经营范围表述条目办理登记;存量企业申请经营范围变更登记的,应当对已登记的经营范围按照规范条目进行调整。

结合《市场主体登记管理条例》(下称“《条例》")及《市场主体登记管理条例实施细则》(“《实施细则》")的相关规定可知,针对存量企业,按照《规范目录》调整其既有经营范围的描述内容并非强制性义务,但企业如需变更其经营范围的,变更登记时必须整体调整为新规范条目。

三、如何选择经营范围的规范条目

国家市场监督管理总局层面的《规范目录》及指引性文件尚未正式发布,经向北京市市场监督管理部门咨询确认,目前规范条目主要以经营范围规范表述查询系统(下称“查询系统")所列条目为准,由市场主体自主点选与其既有经营范围所对应或最相关的条目申请变更。

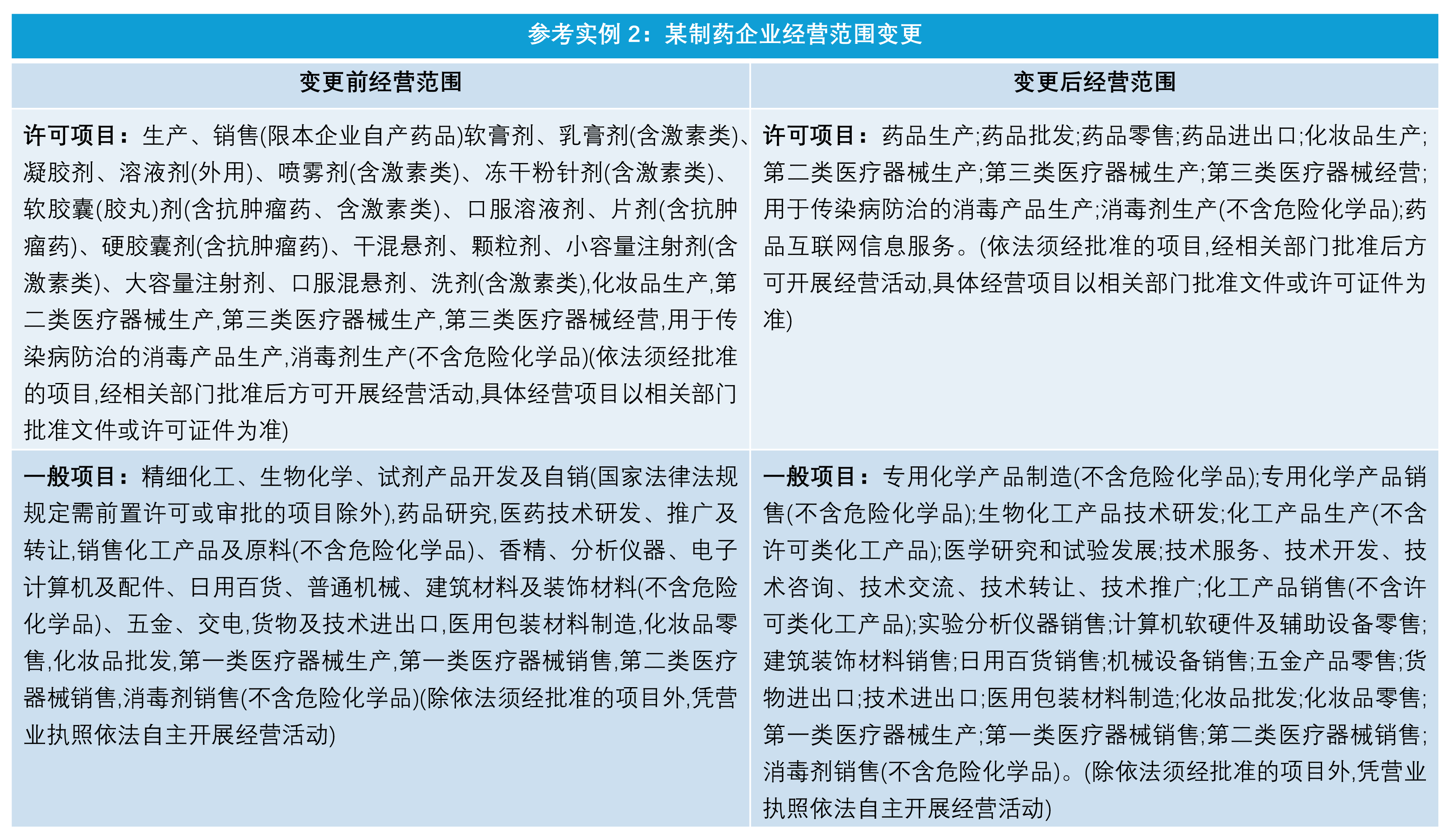

经营范围的新规范条目分为“一般项目"与“许可项目"两大类,而如前所述,经营范围的规范化登记本身并不调整市场主体的既有资质和权利义务范围。相应地,存量企业按照新规范条目调整经营范围时,既有经营范围中须经许可后经营的项目应转化为新规范条目下的“许可项目"。反之,如开展既有经营项目原本无须取得许可的,则转化为新规范条目时也应从“一般项目"中点选即可,而不会转化为许可项目。

其中,须经许可的经营范围因存在外商投资准入、市场准入等领域的负面清单等指引性文件,其在既有经营范围描述与新规范条目下的对应关系相对较高,例如“酒类经营"“化妆品生产"“网络文化经营"等。而无须许可的一般项目,在新旧规范下对应关系相对较弱,尤其由于新规范条目的表述更为简洁、整合度更高,可能与旧版营业执照所载描述存在较大差异。

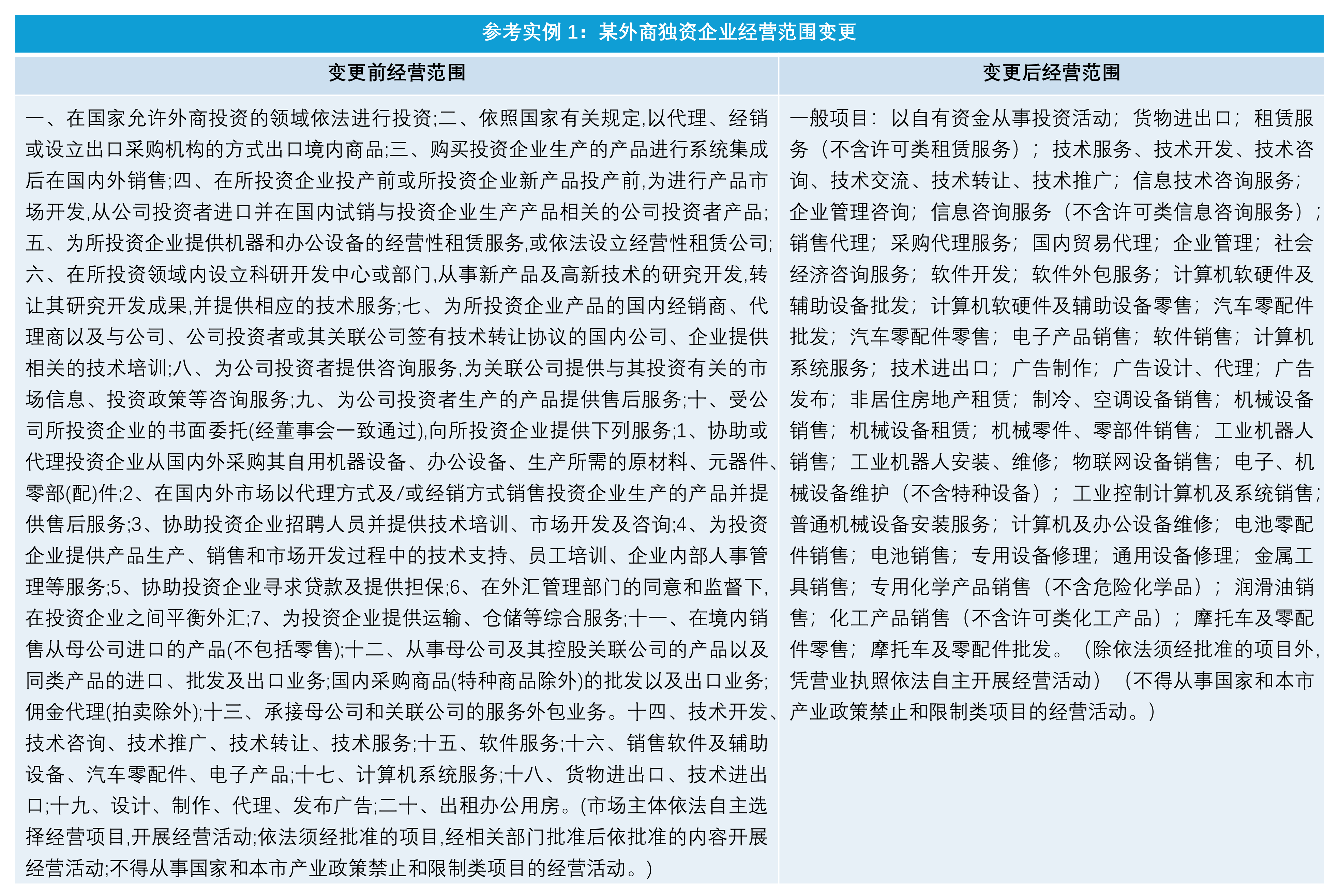

这一点从我们通过公开渠道检索到的若干变更案例中也能得到印证。如下述参考实例所示,变更后的经营范围在条目总数上有明显减少,表述更加精简,且仅从文义来看存在“新旧范围不完全重合覆盖"的观感。但总体而言,所涉企业经营范围在变更前后并无实质变化,尤其是资质基本得到保留,主要是表述方式按照新规范作了统一整理。

至于如何具体选择新规范条目,结合当前各层级规范、查询系统的逻辑及条目内容等,我们倾向于认为,应在坚持“一般项目"与“许可项目"两大类归属不变的情况下,在查询系统中围绕业务关键词、行业、产品等进行多维度检索,并点选最相关的条目。经向北京市市场监督管理部门咨询确认,监管部门的意见及实务操作也与此一致。在实践中,一些市场主体的既有经营范围无法在当前查询系统中找出与其完全匹配的条目,部分是因为新行业、新业态的特点所致,还有部分如外商投资性公司等,是其既有范围系按照原外商投资企业审批口径制定所致。这种情况,在“一般项目"的转化中,即便是经市场监管部门窗口审核人员核对操作,因最终无法找到与既有经营项目一一对应的新条目,从而在新规范下总条目数量及描述方式发生变化的情形也是常见的。

对此,根据国务院《关于深化“证照分离"改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(下称“《通知》"),“经营范围规范目录要根据新产业、新业态的发展及时调整更新"。市场监管总局《关于公开征求<关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知(征求意见稿)>意见的公告》也规定“对目录中没有规范条目对应的新业态、新行业,申请人可参照政策文件、行业习惯或者专业文献等提出申请,由总局统一增加、修改相关规范条目及更新目录。" 亦即,新规范条目总数未来将有望继续适当调整和增加。

结合以上可知,现阶段按照新规范调整经营范围描述后,总条目数量及表述内容发生变化,甚至不能完全涵盖公司实际开展的全部业务的情况是存在的,且该种情况并非是法律法规及监管部门所强制禁止的。

因此,市场主体确需调整经营范围描述的,按照诚信原则并参照查询系统指引尽量选择适当的条目即可。

四、调整为新规范条目后经营活动是否受限

根据现行《公司法》第十二条,公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记;公司改变经营范围的,应当办理变更登记;公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

可见,经营范围的登记,并不是公司实际开展经营的依据和条件,仅是作为市场主体的信息公开义务,供交易相对人参考。

对此,市场监管总局于2021年3月9日公布的《关于公开征求<关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知(征求意见稿)>意见的公告》中进一步明确,“经营范围是企业投资人对企业经营活动的约定和管理,具体内容由章程规定。企业的经营范围应当依法办理登记,经营范围的登记是企业确认其主要经营活动项目、对外公示所营业务信息的法定途径。企业享有经营自主权,取得营业执照即可依法自主开展除法律法规禁止、限制或特许经营外的一般性经营活动,凭批准文件或许可证件开展涉及许可审批的经营活动。营业执照记载的经营范围是企业依法登记的主要经营活动项目,不构成对企业经营活动和经营能力的限制。"

同时,国务院《通知》规定,“企业超经营范围开展非许可类经营活动的,市场监管部门不予处罚";《北京市优化营商环境条例》第十二条规定,“市场主体超经营范围开展非许可类经营活动的,市场监督管理部门不予处罚"。《实施细则》在“法律责任"章节中仅就“未依法取得许可从事经营活动"的情形作出了相关部门予以查处的规定,就“超越经营范围从事一般经营活动"的情形未规定罚则。

因此,经营范围的登记情况并不构成对其经营活动的限制,企业从事非许可类经营活动,并不限于其已登记的经营范围,可自主开展;从事须经许可的经营活动的,在取得相应许可后开展。

综上所述,在现阶段,按照经营范围规范目录调整既有经营范围表述并非强制性义务,但企业如需变更其经营范围的,变更登记时应按照规范目录予以调整,通过在查询系统检索关键词、行业、产品等方式点选与经营活动最相匹配的条目。此外,根据《公司法》等相关法律法规,以及中央及各级政府深化“放管服"、“证照分离"改革精神,经营范围登记情况本身并不限制其经营活动,企业从事一般经营项目的可自主开展,从事许可经营项目的则应取得相应许可后开展。