中国知识产权诉讼趋势分析:以中部地区为例

中国知识产权诉讼趋势分析:以中部地区为例

一、引言

按照2006年4月15日发布的《关于促进中部地区崛起的若干意见》,中国中部地区定义为山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南六省。中国中部地区作为国家的经济腹地和创新高地,其知识产权诉讼的走势不仅反映了区域科技创新的活跃度,也预示着国家知识产权保护的整体趋势。本文以中部地区的湖北、湖南、江西、安徽四省,特别以中部地区的最大城市武汉为例,从专利、商标、著作权诉讼新态势以及商业秘密保护的挑战与机遇等方面入手,结合司法典型案例的检索和分析,以预测中国知识产权诉讼趋势,为企业提供知识产权维权指引。

二、专利侵权诉讼新态势

近年来,中国中部地区的专利侵权诉讼呈现出从技术更新迭代快的小家电、通讯领域向汽车、机床等传统工业领域蔓延的趋势,例如武汉中院审理的佛山某汽车部件实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[1];安徽高院审理的济南某自动化有限公司侵害发明专利权纠纷案[2]等均是于汽车、机床等传统工业领域的专利侵权纠纷案件。

相较于东部沿海地区,中部地区优势产业主要集中在先进制造业[3],互联网、小家电、通讯领域的企业相对较少,涉及到专利侵权诉讼案件数量相对较少。但近年来中部地区先进制造业领域涉及的专利侵权案件数量呈上涨趋势,案件处理难度也相应增加。以笔者近年在长沙中院代理的涉及某特种车辆行业市场专利侵权纠纷案件为例,该案件涉及多件专利和多种型号的车辆。由于汽车行业具有技术密集度高、资金投入巨大的特点,专利侵权一旦发生,往往产生高频次的专利无效案件和高索赔,这对诉讼代理人提出了更高的专业要求和挑战。

与此同时,中部地区一些“专精特新"企业的专利维权意识也逐渐觉醒和增强,基于对自身技术领先的自信和市场拓展需要,敢于挑战行业巨头。笔者近年在武汉中院代理的某专利侵权纠纷就是这样一个小对大的例子,原告方即为中部地区的一家小型“专精特新"企业,而另一方则是中国通讯领域的龙头大哥。虽然双方的市场地位和技术实力相差悬殊,但在具体产品是否存在专利侵权以及专利稳定性的问题上,双方的博弈异常激烈,双方在国家知识产权局、中部地区法院和最高院层面发动了包括专利侵权诉讼案件和专利无效案件等在内的多项法律行动。

随着中部地区企业越来越多地参与到国际市场竞争中,面临的跨境知识产权风险也不容忽视。多家中部地区重点企业在出海过程中就先后遭遇了美国337调查。337调查作为美国一种特殊的海外专利侵权诉讼形式,主要关注进口产品中的知识产权侵权及其他不公平竞争行为。这一机制的启动门槛相对较低,任何美国企业或自然人都可以申请发起,这使得中国企业在海外市场更容易成为知识产权纠纷的目标。对于被告企业来说,一旦被判禁令,将面临严重的后果。这不仅意味着企业将被禁止在美国市场销售相关产品,导致巨大的经济损失,还可能影响企业的声誉和品牌形象。更重要的是,这种惩罚具有连锁效应,可能导致我国同类产品也被连带调查,进一步加剧中企在海外市场的困境。

此外,在全球化知识产权风险加剧的当下,相关企业也积极探索应对思路。如国内某无线通信终端设备生产公司与美国某无线技术开发公司标准必要专利许可费争议案件中,国内公司向武汉中院提出全球禁诉令保全申请,武汉中院经审理后发出全球首个跨国禁诉令。武汉中院的行动,是中国司法界应对全球化知识产权风险,发出中国声音的一个例证。企业在国际化进程中遭遇的知识产权挑战,是一个值得广泛关注和共同应对的议题。为了应对这些挑战,中国企业仍需要不断加强知识产权意识、提升管理和转化能力,并积极寻求与国际接轨的解决策略。

三、商标权、著作权诉讼新动向

随着中国社会经济的持续发展及知识产权保护理念的宣传,跨国企业深刻意识到知识产权对于自身发展的重要意义,其主动维权意识显著增强。笔者近年代理的一起跨国商标维权案件中的被告中国某公司系一家拥有众多直营门店的连锁餐饮企业,其业务范围遍布全国。在这起案例中,国外某公司选择在武汉中院提起诉讼,这充分展现了中国中部地区在知识产权司法保护方面的对外吸引力(该案件的二审判决已入选2023年度中国法院50件典型知识产权案例)。

值得注意的是,随着知识产权保护意识的增强,特别是商业维权行为的兴起,权利人或经权利人授权的被许可人开始以营利为目的,批量向不同侵权人提起维权之诉。这种现象在商标诉讼案件中尤为明显。而近期最高人民法院通过一系列判决,对知识产权批量维权行为表明了审慎的态度。在最高院审理的侵害商标权纠纷民事再审案件中,最高院对于权利人批量提起知识产权诉讼的行为进行了评价,明确指出:“如果将知识产权“维权"作为赚取利润的手段和工具,将“诉讼"作为牟利的途径,不仅不符合知识产权保护的宗旨,也不利于维护市场交易秩序的稳定,同时亦在一定程度上浪费了司法资源,此种行为不应予以鼓励和提倡"。[4]可见最高院正积极引导权利人将维权行动聚焦于侵权源头的生产商,采取合法、合理的手段来维护自身权益。这一转变旨在维护市场秩序,促进公平竞争环境,为商标权利人提供了更加明确和有针对性的维权指引。

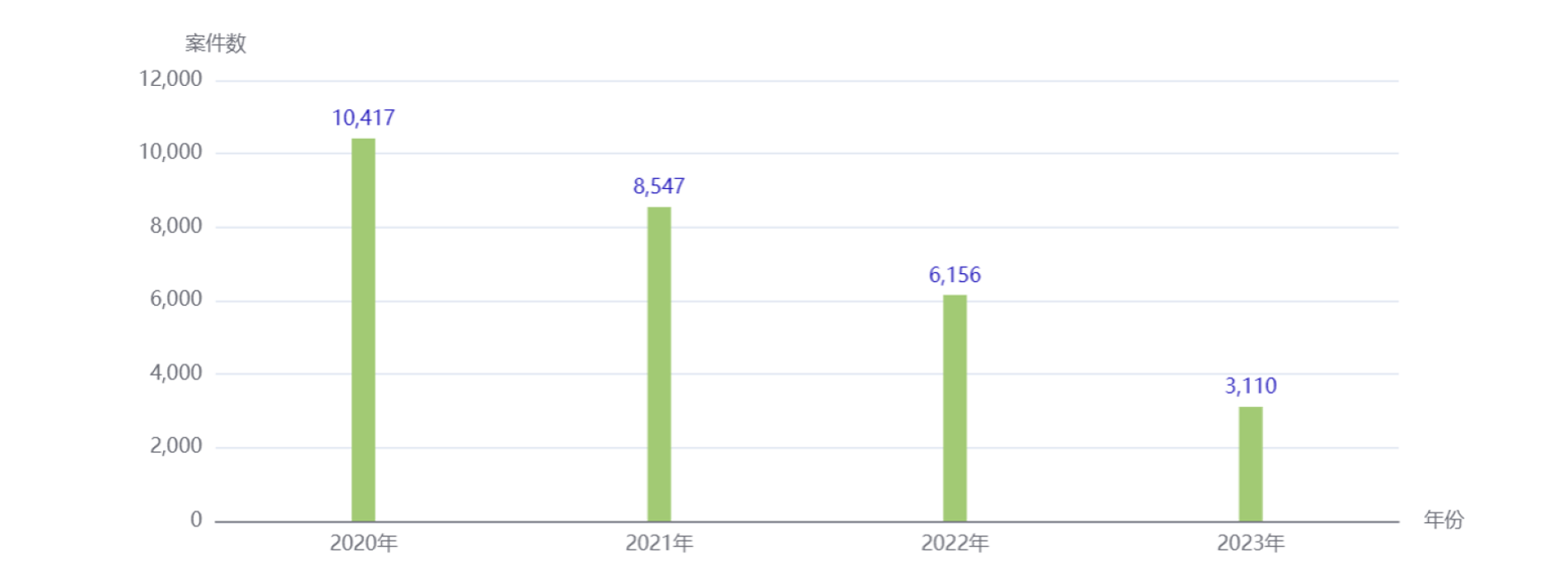

以“商标"为关键词,“商标权权属、侵权纠纷"为案由,“湖北省、湖南省、安徽省、江西省"为审理法院,在威科先行法律数据库中检索近五年的司法案例,得出结果如下图所示:

由上图可见,自2020年以来中部地区商标纠纷审理案件数量逐年下滑,反映出司法界关于知识产权批量维权的审慎态度可能已经影响到企业对于商标诉讼策略的选择。即企业综合考量侵权行为性质和自身维权成本后,减少了对于部分终端销售者的诉讼行为,转而根据销售者提供的合法来源尽可能地向侵权源头即制造者主张权利。此种做法有助于减少司法诉累,将有限的司法资源发挥出更大的价值。

而在著作权诉讼领域中,随着软件产业的迅猛发展,软件著作权侵权案件的索赔额呈现出巨量上涨态势。也有某些软件巨头放任盗版软件交易,普遍使用盗版的“放水养鱼"式的维权策略,待盗版企业达到一定数量和质量后,选择其中有赔偿能力的重点侵权对象进行维权行动。中部地区作为制造业企业的聚集地,工业软件领域的“放水养鱼"“涸泽而渔"的维权现象尤为突出,可能成为维权行动的重灾区。笔者近期代理的一起涉外软件著作权侵权案例中,一家著名的跨国化工软件公司侦测到某上市公司的中部分公司使用盗版软件的可能后,迅速向法院申请诉前证据保全,固定了涉及几十台电脑的软件侵权证据,并基于这些证据发起了高达数千万元的巨额索赔,该涉嫌侵权企业几乎遭受灭顶之灾。与传统著作权案件量大、索赔数额低不同,软件著作权领域的索赔金额屡创新高。在武汉中院审理的某产品生命周期管理软件有限公司与武汉某外科植入物有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案中,原告诉请被告赔偿近千万元[5];在美国某科技有限公司与武汉某科技有限公司计算机软件著作权权属纠纷案中,原告诉请被告赔偿金额近6000万元[6]。

当前,权利人顺应国家司法政策的调整,从针对多个侵权企业的小额批量索赔到锁定个别重点侵权企业进行巨额索赔的趋势,将给企业的商标、著作权和知识产权合规管理工作带来重大影响。

四、商业秘密保护的新挑战

以知识产权为基础的无形资产体现了现代企业的核心价值,商业秘密日益成为企业最重要的知识产权,而重要产业的商业秘密更是直接影响和决定着国家竞争力。一旦商业秘密遭到侵犯,不仅会破坏企业的创新生态,影响到企业的生存发展,甚至可能威胁国家经济安全。为此,商业秘密侵害问题越来越受重视,如何保护商业秘密成为企业和国家都必须思考的问题。

伴随着2019年《反不正当竞争法》的修改和《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》的实施,中部四省侵害商业秘密纠纷案件的审理数量呈现井喷态势。商业秘密民事案件的立案门槛的降低,极大推动了中部地区乃至全国商业秘密诉讼的发展,也让企业更加积极地通过法律手段维护自身的商业秘密权益。商业秘密纠纷案件不仅仅只是单纯的数量上涨,其索赔金额也大幅增加,笔者近年在武汉中院代理的生物制药企业商业秘密纠纷民事案件中,原告请求被告赔偿金额便达到了2亿元,反映出企业对于商业秘密整体价值的重视。

在新兴技术领域,商业秘密的保护对于企业的发展尤为重要,笔者近期代理的几起商业秘密纠纷案件,就生动体现了中部地区企业在新兴技术领域对知识产权保护的重视和实践。这些案件涉及生物菌种、碳纳米材料等高科技领域的商业秘密保护,案件标的巨大、法律和技术挑战并存,其中涉及到的秘点确认问题、司法鉴定问题、损害赔偿问题等,给承办法官和代理律师带来极大挑战,亟待规则的确认和实践经验的总结。

随着信息技术的迅猛发展,信息的数据化趋势日益明显,为商业秘密保护工作带来了全新的挑战与机遇。数字化浪潮的席卷下,家电、家居、手机等行业的企业早已积极拥抱数字化,而装备制造、能源、零部件、原材料等传统行业也纷纷开展数字化转型。企业在享受数字化转型带来的巨大便利的同时,其面临的商业秘密侵权风险指数也随之飙升[7]。数字化使得企业的商业秘密和敏感信息越来越以数据化方式存储和流转,面临着来自外部和内部的数据安全挑战。传统的保密手段已难以适用数字化时代商业秘密数据安全保护的需要,难以应对网络攻击、内部泄露等新型泄密风险,这使得企业商业秘密的安全面临前所未有的威胁。在笔者近年代理的一起某跨国企业中部地区员工涉嫌网络安全犯罪案件中,价值十几亿元的商业秘密信息面临泄露风险,商业秘密民事侵权、商业秘密犯罪、网络安全犯罪甚至间谍罪交织在一起,企业面临着严峻的考验。

与民事立案门槛降低相呼应的是,商业秘密刑事案件的处理也呈现出更加严厉的趋势。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于强化知识产权保护的意见》明确“加大刑事打击力度,研究降低侵犯知识产权犯罪入罪标准,提高量刑处罚力度,修改罪状表述,推动解决涉案侵权物品处置等问题"。《刑法修正案(十一)》对侵犯商业秘密罪进行了重大修改,增加了侵犯行为的类型,将结果犯改为情节犯;最高人民检察院、公安部也降低了侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准。凡此种种均反映出我国从整体加大对侵犯知识产权违法犯罪行为的刑事打击力度,使侵害商业秘密的行为更容易受到刑事制裁,以保护商业秘密。

在我国对于侵害商业秘密违法犯罪行为的严厉打击下,被告人的合法权益也不容忽视,如何在严厉打击的刑事政策下维护被告人之应有权益是侵犯商业秘密犯罪刑事辩护的重点所在。司法实践中,一旦涉及到公共安全或重大经济利益,刑事打击力度会显著增强。执法机关可能会采取“一窝端"的策略,对整个侵权团伙进行全面打击。但在这种严厉打击的形势下可能对那些并未实际参与侵权行为,或者其参与程度较低的成员不当追究刑事责任。在严厉打击商业秘密犯罪的同时,同样需要保障犯罪嫌疑人、被告人的刑事辩护权利。在近期中部地区发生的一起涉及商业秘密的共同犯罪案件中,笔者向其中一位公民提供了刑事辩护服务:通过多次会见了解案情,在分析商业秘密犯罪的定罪可能性、羁押必要性的基础上,为其在移送审查起诉阶段成功申请取保,并力争在该阶段获得免于起诉或者不起诉的结果。

在总体国家安全观的视野下,企业商业秘密与国家秘密并非泾渭分明,商业秘密涵盖先进科技内容,对于国家经济安全之维护具有重要意义。随着《反间谍法》的修订,具有涉外因素的高新技术企业的商业秘密与“国家秘密、其他关系国家安全的情报、资料、物品"存在较大转化的可能性,若向境外组织非法提供商业秘密,侵犯商业秘密的行为也有可能转化为间谍犯罪行为,导致国家安全机关的立案侦查。“泄露国家秘密、情报"早已不再局限于离我们生活较为遥远的政治、军事信息,企业在日常经营和商业合作中都可能产生涉及国家安全的非公开信息。企业或员工在涉外活动中泄密有可能构成“间谍行为",受到行政处罚甚至涉嫌危害国家安全的刑事犯罪。

结语

随着知识产权保护意识的不断提升,中国中部地区知识产权诉讼趋势也在发生深刻变革。从家电、通讯领域到重型机械领域,从行业巨头对小企业的封杀到小企业挑战行业巨头,专利侵权日益成为企业之间市场竞争的利器;在商标和著作权保护中,权利人从对大量企业的小额批量维权行动转向对个别重点企业的巨额索赔,权利保护的效率和力度大大增强;而商业秘密保护,在知识产权保护领域中异军突起,无论从案件标的、案件疑难程度、当事人知名度,都成为当之无愧的王者。对商业秘密民事、行政、刑事手段的综合运用,对网络安全犯罪、商业秘密犯罪、国家安全犯罪等的精准识别,考验着企业和律师的智慧和胆识。

[注]

[1] 武汉市中级人民法院(2021)鄂01知民初12325号

[2] 安徽省高级人民法院(2020)皖民初3号

[3] 参考财政部国家税务总局2021年第15号公告,先进制造业选取《国民经济行业分类》中的“非金属矿物制品"“通用设备"“专用设备"“计算机、通信和其他电子设备"“医药"“化学纤维"“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备"“电气机械和器材"“仪器仪表"这9类进行分析。

[4] 最高人民法院知识产权法庭(2022)最高法民再274号

[5] 武汉市中级人民法院(2017)鄂01民初3999号

[6] 武汉市中级人民法院(2016)鄂01民初5617号

[7] 何丹,数字经济背景下企业商业秘密保护的实践与探索,《中伦视界》,2023-04-21.