ESG视角下的碳排放合规探讨(下):如何构建企业ESG碳排放合规体系?

ESG视角下的碳排放合规探讨(下):如何构建企业ESG碳排放合规体系?

在《ESG视角下的碳排放合规探讨(上):企业为何要关注碳排放合规?》一文中,我们从国内和国外监管的角度,重点探讨了企业为何要关注碳排放合规。目前,不少企业已在其ESG报告中披露碳排放数据、承诺碳中和目标,但其中也出现了被质疑涉嫌“漂绿”的情况,且引起了监管部门的关注。对于企业尤其是重点排放企业、上市公司等负有碳排放报告、ESG报告披露义务的企业而言,构建企业ESG碳排放合规体系势在必行。故,以此为背景,本文将逐步探讨ESG视角下的企业碳排放信息披露要求、企业ESG报告中的碳排放信息披露实操问题,最后为企业构建ESG碳排放合规体系提出相应建议。

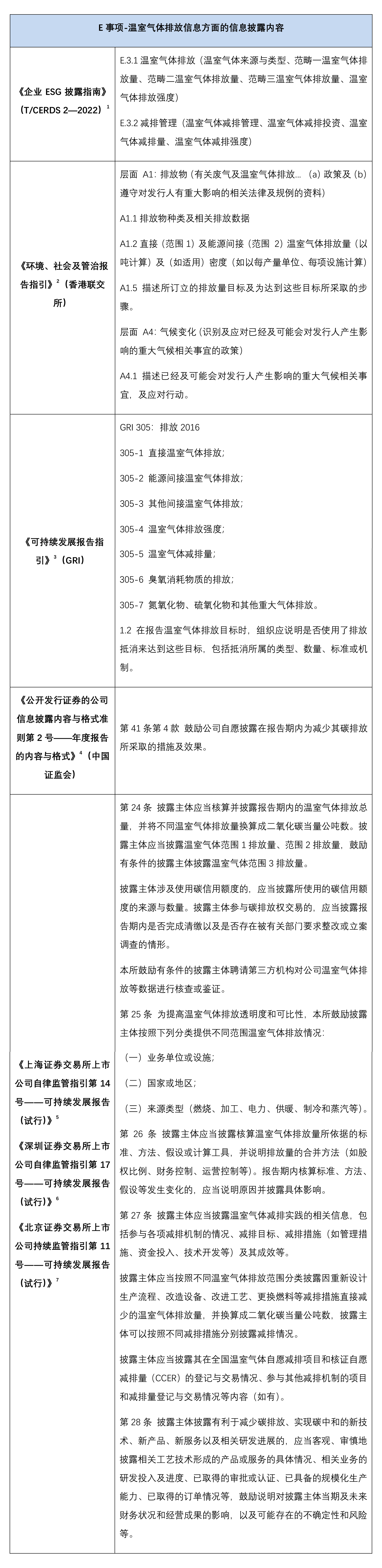

一、ESG视角下的企业碳排放信息披露要求

在企业ESG合规领域,碳排放合规属于环境事项(E事项)中一子事项。经整理国内外机构发布的企业ESG信息披露指引文件,碳排放信息披露要求具体如下:

综上可见,就企业ESG报告而言,披露的碳排放信息主要包括如下内容:

1. 温室气体的排放种类、温室气体(含范畴一、范畴二、范畴三[8])的排放量及排放强度;

2. 温室气体的减排战略及目标、减排管理政策及采取的措施;

3. 温室气体的减排效果(温室气体减排量、温室气体减排强度);

4. 与碳核算、碳交易、碳信用等有关事项。例如:是否建立碳排放数据核算体系,是否被列为温室气体重点排放单位,是否存在CCER登记及交易情况,是否存在使用碳信用额度及参与碳排放权交易等情况。

二、企业ESG报告中的碳排放信息披露实操问题

(一)某些企业ESG报告存在“漂绿”现象

在“双碳”政策监管下,目前有许多企业尤其是上市公司、国有企业以及其他负有碳减排义务的企业发布了ESG报告,公开承诺碳减排并披露其履约情况。但近年来,某些企业ESG报告“漂绿”现象引发了监管处罚及诉讼风险。

“漂绿”,是指企业夸大其在环保方面的付出与成效的行为,在ESG报告中对节能减排等环境信息进行言过其实的披露,其主要有十种表现形式:1.脱碳计划与脱碳举措严重脱节;2.释放对于降低企业总体碳足迹无关紧要的信息;3.碳排放计量方法不充分、不完整、不一致;4.碳排放指标模糊不清;5.过度依赖碳抵消;6.碳排放报告缺乏重要量化披露;7.选择性披露;8.碎片化披露;9.碳排放数据缺乏内部鉴证机制;10.碳排放数据缺乏外部鉴证机制。[9]

就近年我国企业发布的ESG报告,其碳排放方面信息主要存在如下两大问题:

1. 碳排放信息披露不全

据相关机构统计,2022年我国仅约1/3的A股及H股上市公司在ESG报告或年度报告中披露碳排放数据,绝大多数为H股企业[10];就已披露碳排放数据的ESG报告,亦会存在如下问题:(1)仅直接披露排放总量,未针对范畴1、范畴2、范畴3的情形予以分类披露;(2)仅披露范畴1、范畴2情形的碳排放数据,未披露范畴3情形的碳排放数据;(3)未披露碳排放强度或密度;(4)仅承诺碳减排目标、提出碳中和时间表,但未说明具体的实施路径;(5)就碳减排的措施管理,仅披露举措案例,缺乏直观的数据信息等。

2. 碳排放信息披露虚假

根据生态环境部公告的《公开中碳能投等机构碳排放报告数据弄虚作假等典型问题案例(2022年第一批突出环境问题)》,四家能源投资企业、传统能源单位等存在篡改伪造检测报告、制作虚假煤样、核查程序不合规、报告结论失实、编造虚假检测报告等问题[11]。

(二)ESG报告“漂绿”引发的法律风险

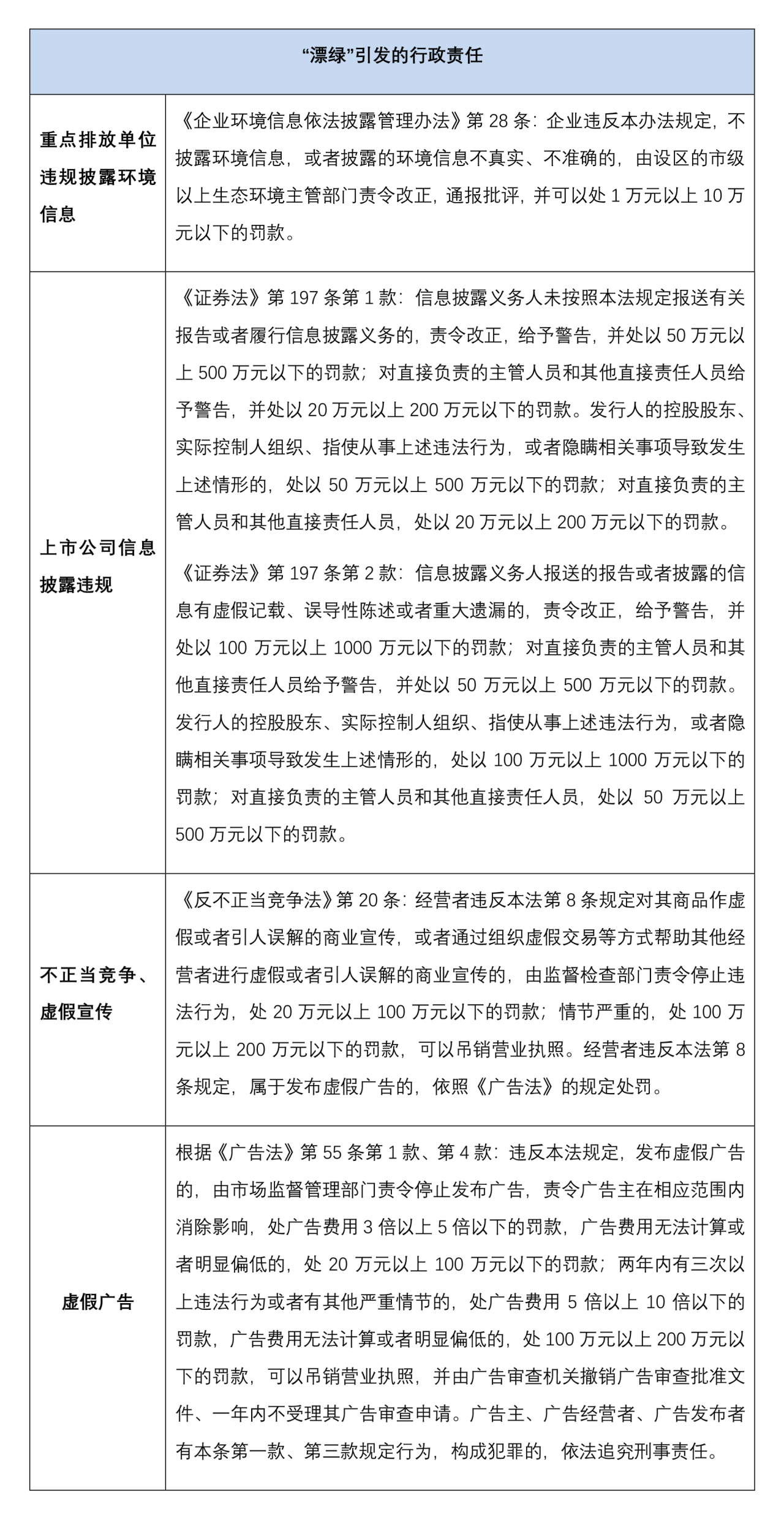

碳排放信息披露不全、虚假等“漂绿”情形,将会给企业带来不同程度的合规风险,从行政、民事、刑事三个视角出发,具体如下:

1. 行政责任风险

就重点排放单位、上市公司等企业,若其发布的ESG报告存在“漂绿”情况,则会构成信息披露违规,将面临生态环境部门、证监会等主管机关的责令改正、警告、罚款等行政处罚措施;同时,企业ESG报告“漂绿”行为本身可能会构成不正当竞争、虚假宣传、虚假广告,由此将面临市场监督管理部门等的行政处罚,以及引发同行业竞争者提起有关诉讼。

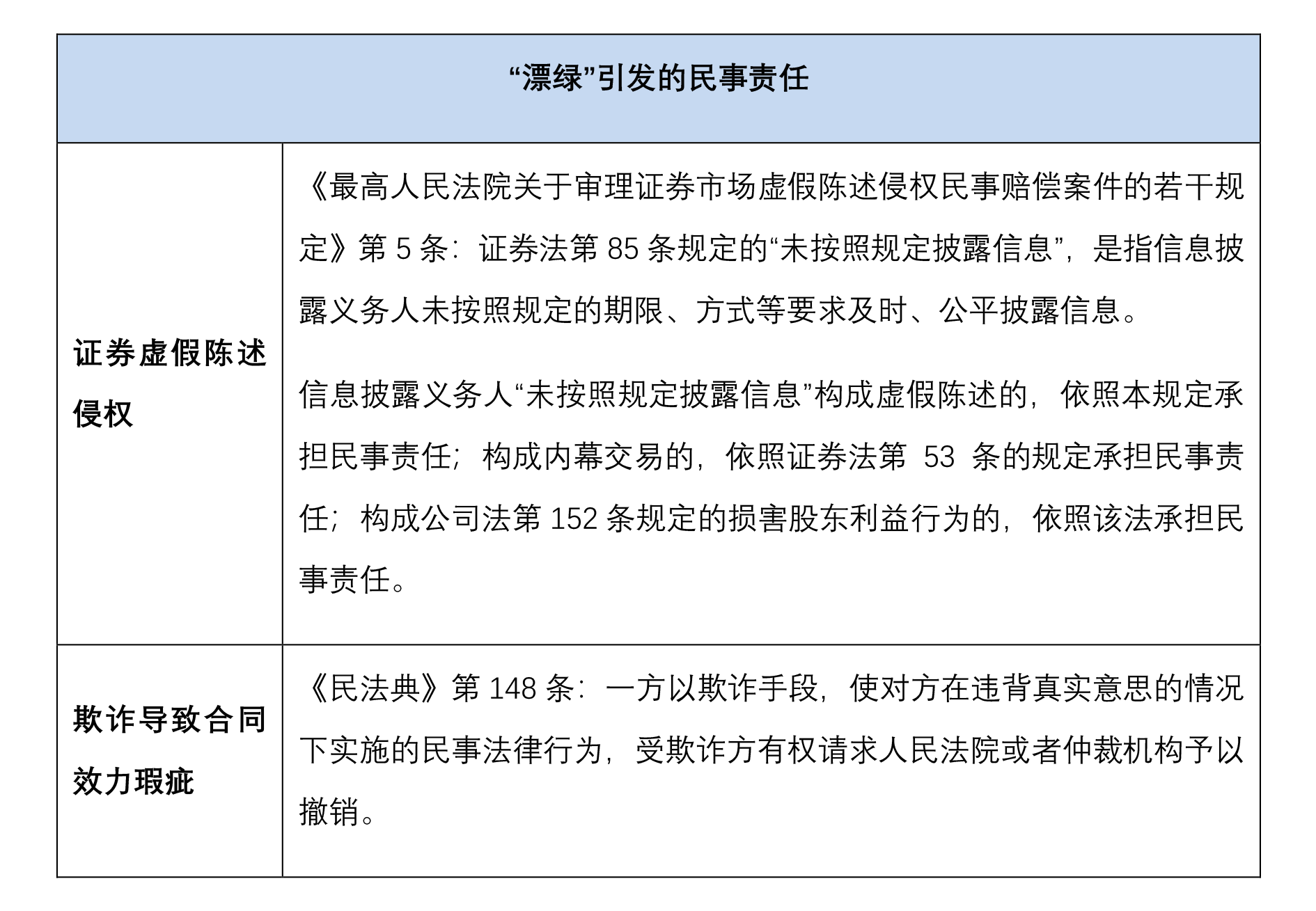

2. 民事责任风险

无论是负有ESG报告强制披露义务的企业,还是自愿披露ESG报告的企业,如有投资者、消费者或者合作伙伴基于ESG报告“漂绿”引发错误认识而签订了合同,则会构成欺诈导致该等合同可撤销。在证券投资领域,ESG报告“漂绿”还可能会引发投资者提起的证券虚假陈述侵权诉讼纠纷。

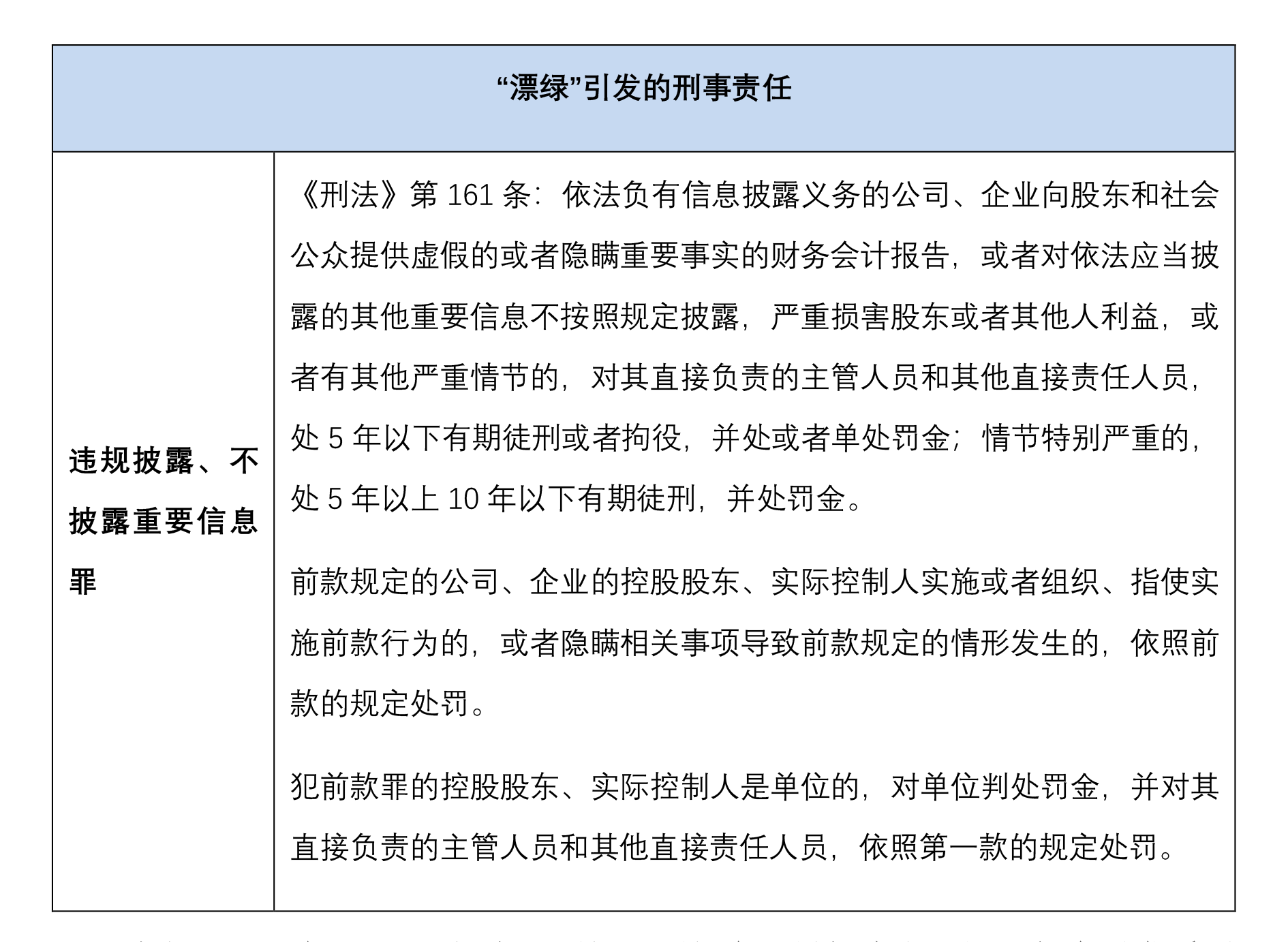

3. 刑事责任风险

除前述的行政处罚外,企业ESG报告“漂绿”行为情节严重的,还可能构成违规披露、不披露重要信息罪,面临一定的刑事责任。

综上可见,企业ESG报告“漂绿”不仅会误导投资者,还可能会引发系列民事、行政乃至刑事责任,导致企业失去市场信誉度和竞争力。在监管机构逐渐加强打击“漂绿”的监管力度下,企业需重视ESG报告的真实性和完整性,而其关键,在于企业逐步完善治理措施及建设ESG合规体系。

三、企业如何构建ESG碳排放合规体系

(一)建设企业内部碳排放数据核算体系

无论是为了应对国外“碳关税”,还是应对国内“双碳“政策监管,或者是为了披露ESG报告,吸引绿色投资或促进企业绿色转型升级,其前提是企业自身有一套健全、可靠的碳数据,而其数据来源之关键,是企业拥有完善的碳排放数据核算体系。

根据生态环境部发布的《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》《企业温室气体排放核算与报告指南-发电设施》的要求,重点排放单位应当制定数据质量控制计划,以确保企业碳排放数据的准确性。数据质量控制计划应至少包括如下内容:(1)版本及修订情况;(2)排放单位情况;(3)核算边界和主要排放设施情况;(4)数据的确定方式(如数据的计算方法、单位、数据获取方式、监测测量设备信息、数据记录频次、数据缺失时的处理方式、负责部门等);(5)数据内部质量控制和质量保证相关内部规定。

因此,就建设企业内部碳排放数据核算体系,在公司治理制度层面,我们建议企业关注如下几点:

1. 建立碳排放核算和报告管理制度,包括但不限于排放相关计量、检测、核算、报告和管理工作的负责部门及其职责、具体工作要求、工作流程等,指定专职人员负责温室气体排放核算和报告工作。

2. 建立碳排放报告内审制度,企业内部定期展开碳排放报告内部审核,确保对外发布的碳排放报告和支撑材料符合相关技术规范、内部管理制度。

3. 建立碳排放数据的原始凭证和台账记录管理制度,包括但不限于检验检测报告以及其支撑材料的登记、保存和使用要求。[12]

4. 对排放源进行分类统一管理、制定各排放源的监测计划,包括但不限于确定监测设备、确定监测方法及要求、确定数据记录方式、数据分析汇总方式等。

同时,我们建议企业在碳排放核查机构的专业建议下,参考国内或国外的碳排放数据核算要求,结合公司实际情况及已有体系,逐步搭建碳排放数据核算体系。

(二)建立科学的碳减排目标,设计明晰的减排实现路径

企业尤其是重点排放单位,应注重建立并完善自身碳管理,建立科学的碳减排目标,设计明晰的减排实现路径。

就碳减排目标的建立层面,首先需明确设定基准年及其数据;其次是根据企业自身情况明确实质性目标,该目标应含长期目标、短期目标,区分排放源且设定含实质性数据的目标减排量;最后,建议企业就其设置的碳中和目标申请获得国际应对气候变化权威机构,如科学碳目标倡议组织(SBTi)的认证和背书,以提升其碳减排目标的可信度。

例如:联想集团在其ESG报告中以2018/2019财年的碳排放数据为基准,设定了2029年/2030财年温室气体(范围1+范围2,与联想运营相关)绝对排放量减少50%、温室气体(范围3,使用联想已售出产品而产生)排放量(价值链)平均减少35%等近期碳减排目标;亦设定了2049/2050财年所有温室气体排放量减少90%的长期碳减排目标。同时,联想集团的2050年“净零”排放目标的路线图已取得科学碳目标倡议组织(SBTi)验证。

就碳减排实现路径的设计层面,首先,企业需关注自身生产技术、生产能源的选择和利用,合理增加在节能减排的资金和技术方面的投入,推动企业清洁生产、绿色转型;其次,企业应重视产品碳足迹情况,关注产品生产环节的直接和间接碳排放情况,甚至产品整个生产链条的碳排放情况。企业可通过建立绿色供应链管理系统,将碳因素纳入供应商的选择和考核因素,规范供应商生产标准及行为准则、要求供应商作出减排承诺等,不仅将有助于企业自身的碳减排目标实现,且有助于ESG报告的披露前原始资料梳理、披露后的监管审核。

(三)比照相关标准梳理、撰写ESG碳排放报告

为避免“漂绿”现象引发潜在监管及诉讼风险,企业尤其是重点排放企业、上市公司等负有ESG报告、碳排放报告披露义务的企业,应当按照相关ESG披露标准、碳核查标准的要求,撰写真实、完整的ESG碳排放报告。同时,我们建议企业委托专门的温室气体排放核查机构,定期展开企业的碳排放量核查并为其提供碳减排建议,从而完善企业的碳排放数据外部鉴证机制,提升企业ESG碳排放报告的准确性和可信度。

结语

ESG碳排放合规是企业可持续发展的重要组成部分,碳排放合规将成为企业发展的必然趋势。对此我们建议,企业尤其是重点排放企业、上市公司等负有碳排放报告、ESG报告披露义务的企业,应及早采取行动,加强碳排放管理,明确碳减排目标及实施路径,建立健全ESG碳排放合规体系,以应对未来的机遇与挑战。

[注]

[1] 《企业ESG披露指南》(T/CERDS 2—2022),中国企业改革与发展研究会,2022年4月16日发布。

[2] 《环境、社会及管治报告指引》,香港联合交易所有限公司,2019年12月18日颁布。

[3] 《可持续发展报告指引》(Consolidated Set of GRI Standards),全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative,GRI),其现行实施的《GRI 305:排放2016》章节于2016年10月10日颁布。

[4] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(中国证券监督管理委员会公告〔2021〕15号),中国证券监督管理委员会,2021年6月28日颁布。

[5] 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》,上海证券交易所,2024年4月12日颁布。

[6] 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》,深圳证券交易所,2024年4月12日颁布。

[7] 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告(试行)》,北京证券交易所,2024年4月12日颁布。

[8] 《企业ESG披露指南》附录A规定,范畴一为直接温室气体排放,即企业拥有或控制的温室气体源的温室气体排放,如:固定源燃烧排放、移动源燃烧排放、逸散排放、制程排放等类型;范畴二为能源间接温室气体排放,即企业所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的间接温室气体排放;范畴三为其他间接温室气体排放,即因企业的活动引起的、由其他企业拥有或控制的温室气体源所产生的温室气体排放,不包括能源间接温室气体排放。

[9] 参见黄世忠:《ESG报告的“漂绿”与反“漂绿”》,载《财会月刊》2022年第1期,第4页。

[10] 参见青悦数据公众号:《2022年A股及H股有2135份ESG报告披露碳排放数据,A股仅307,还有些是A+H》,https://mp.weixin.qq.com/s/wVgi15VN98bhoSOUZAD63A。

[11] 参见生态环境部官网:生态环境部公开中碳能投等机构碳排放报告数据弄虚作假等典型问题案例(2022 年第一批突出环境问题),https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/202203/t20220314_971398.shtml。

[12] 《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)第一条第(四)款“更新数据质量控制计划,组织开展信息化存证”的规定,发电行业重点排放单位应当按照《企业温室气体排放核算方法与报告指南-发电设施(2022年修订版)》要求,于2022年3月31日前通过环境信息平台更新数据质量控制计划,并依据更新的数据质量控制计划,自2022年4月起在每月结束后的40日内,通过具有中国计量认证(CMA)资质或经过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检验检测机构对元素碳含量等参数进行检测,对台账和原始记录通过环境信息平台进行存证。