刑事判决生效后的相关法律问题解惑——下监及减刑、假释刑事流程(下)

刑事判决生效后的相关法律问题解惑——下监及减刑、假释刑事流程(下)

在《刑事判决生效后的相关法律问题解惑——下监及减刑、假释刑事流程(上)》中,我们对于刑事判决生效后,被告人下监及减刑的相关法律问题进行了解惑,包括刑事判决生效后被告人下监的流程、罪犯服刑地与服刑监狱的确定、北京市下辖各监狱及其收监罪犯的类别、北京地区确定罪犯服刑地的流程以及减刑的规定等内容。在这一篇文章中,我们将对减刑的时间幅度以及假释的相关问题进行答疑。

(二)减刑的时间幅度

1、规范基础

(1)被判处有期徒刑的罪犯:《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第六条

(2)被判处无期徒刑的罪犯:《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第八条

(3)被判处死刑缓期的罪犯:《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第十条

(4)职务犯罪与特殊犯罪:《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第六条、第七条、第九条、第十一条。

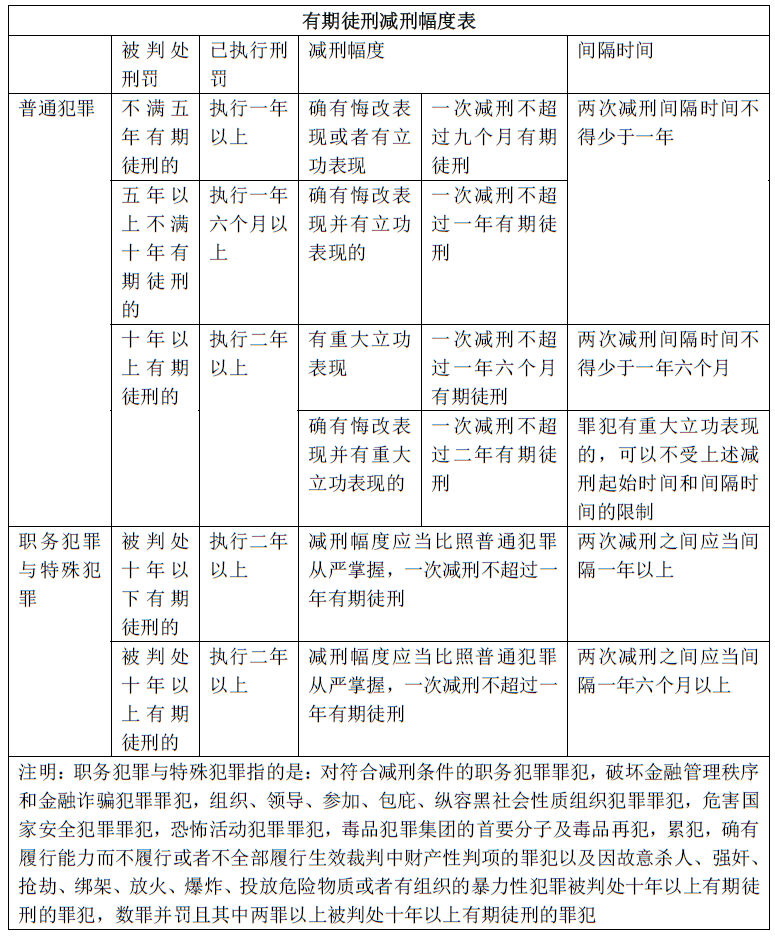

2、有期徒刑减刑幅度表

点击可查看大图

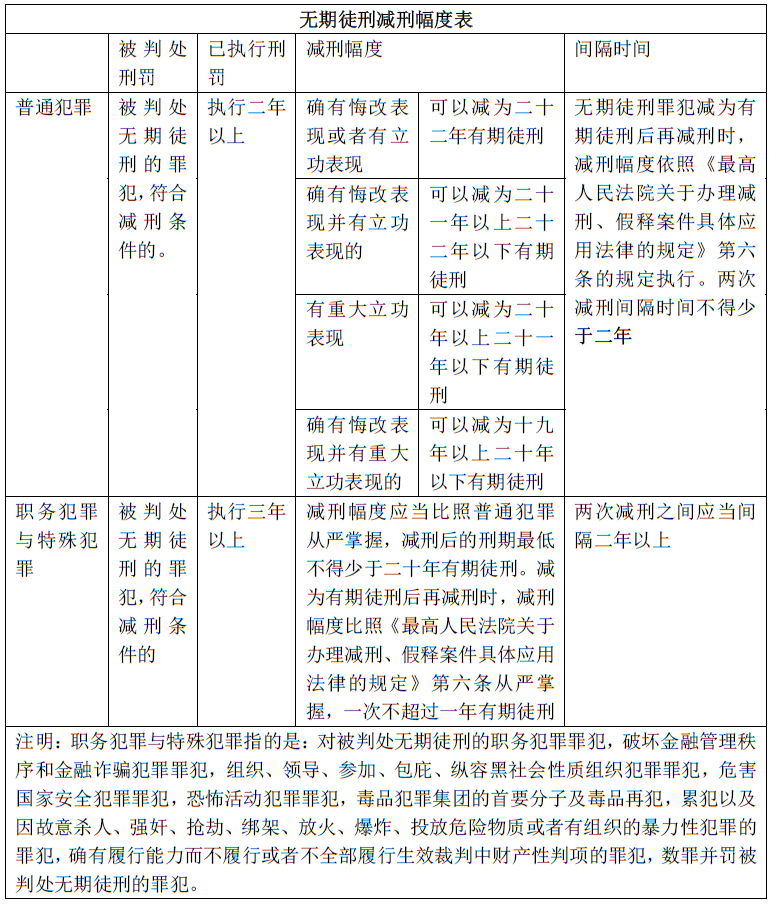

3、无期徒刑减刑幅度表

点击可查看大图

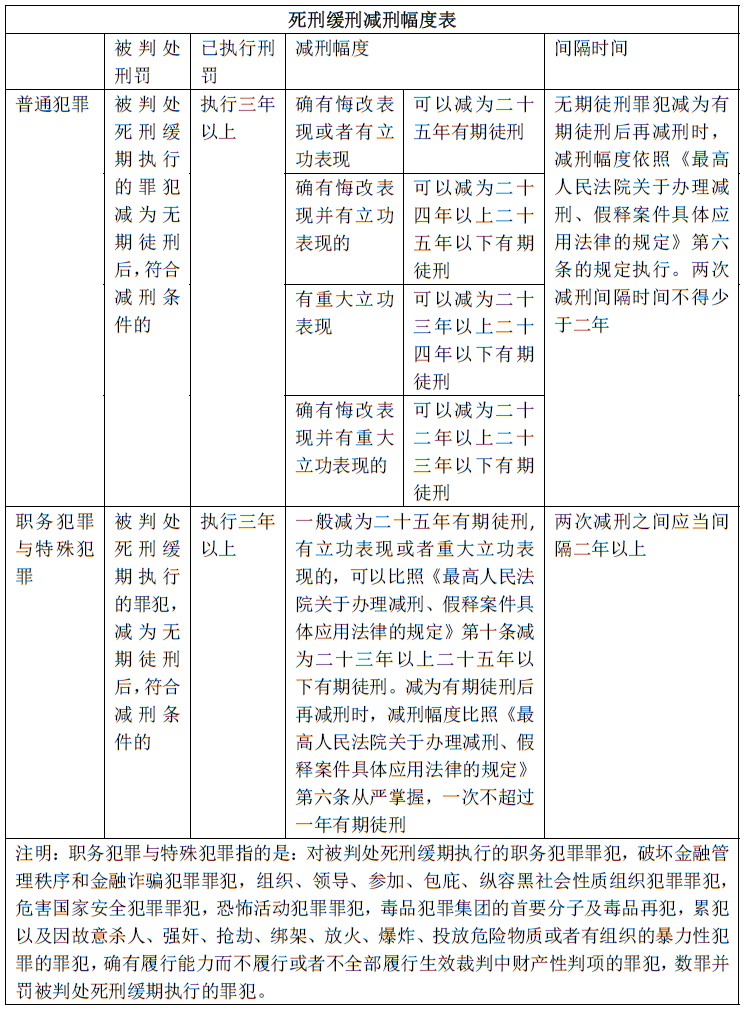

4、死刑缓刑减刑幅度表

点击可查看大图

六、假释的相关问题答疑

(一)假释的规范基础

1、《刑法》

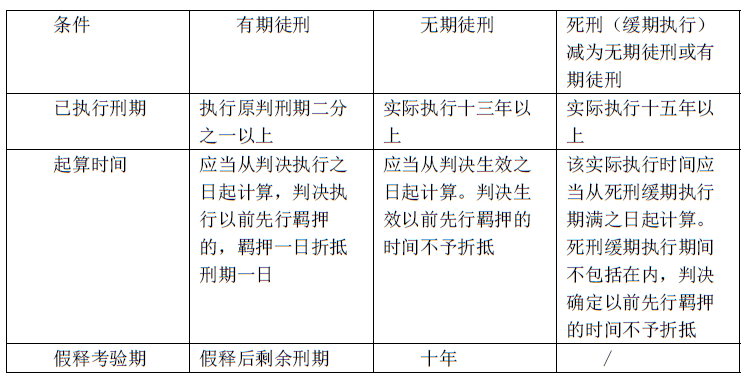

《刑法》第八十一条规定,被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。如果有特殊情况,经最高人民法院核准,可以不受上述执行刑期的限制。

对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,不得假释。

对犯罪分子决定假释时,应当考虑其假释后对所居住社区的影响。

2、《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》[1]

3.《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》[2]

4.《关于加强减刑、假释案件实质化审理的意见》[3]

5.《关于办理减刑、假释案件审查财产性判项执行问题的规定》[4]

(二)假释的适用条件

本部分结合上述规范基础对假释的适用条件进行梳理总结

1、假释需满足的时间标准

点击可查看大图

2、综合考虑罪犯服刑期间的表现

(1)认真遵守监规,接受教育改造

(2)确有悔改表现

《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》[5]第三条 “确有悔改表现”是指同时具备以下条件:

(一)认罪悔罪;

(二)遵守法律法规及监规,接受教育改造;

(三)积极参加思想、文化、职业技术教育;

(四)积极参加劳动,努力完成劳动任务。

对职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织(领导、参加、包庇、纵容)黑社会性质组织犯罪等罪犯,不积极退赃、协助追缴赃款赃物、赔偿损失,或者服刑期间利用个人影响力和社会关系等不正当手段意图获得减刑、假释的,不认定其“确有悔改表现”。

罪犯在刑罚执行期间的申诉权利应当依法保护,对其正当申诉不能不加分析地认为是不认罪悔罪。

实务指引:履行财产性判项的能力是考量是否具有悔罪表现的重要依据

案例释明:最高法发布减刑、假释、暂予监外执行8件典型案例之四:黎某不予假释案。黎某虽在服刑期间改造表现较好,但其系职务犯罪罪犯,未通过主动退赃、积极履行财产刑,消除其犯罪行为所产生的社会影响,尚不能认定为确有悔改表现,不符合假释条件,不予假释。

实践难题:近年来财产性判项的执行越来越严格,而且与减刑、假释紧密关联,实践中财产性判项未执行完毕的几乎无法减刑、假释。

规范指引:为解决上述履行能力判断困难,防止机械关联、过度关联等问题,《最高人民法院关于办理减刑、假释案件审查财产性判项执行问题的规定》给出了系统解决方案,具体包括基本原则、有履行能力而不履行的负面行为清单、关键文书和例外情况等。对于依法公正办理减刑、假释案件,正确处理减刑、假释与财产性判项执行的关系,充分发挥减刑、假释的制度功能意义重大。

结论:结合《最高人民法院关于办理减刑、假释案件审查财产性判项执行问题的规定》的出台,罪犯履行财产性判项的情况确是是否具有悔改表现的考量因素之一,但该《规定》已经提供了具体的实操清单,尽力避免机械关联、过度关联的问题。

(3)避免有再犯罪的危险

根据《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第二十二条,认定“没有再犯罪的危险”,除符合刑法第八十一条规定的情形外,还应当根据犯罪的具体情节、原判刑罚及生效裁判中财产性判项的履行情况,在刑罚执行中的一贯表现,罪犯的年龄、身体状况、性格特征,假释后生活来源以及监管条件、假释后对所居住社区影响的材料等因素综合考虑。

案例释明:《最高人民检察院第四十九批指导性案例》罪犯杨某某假释监督案 :经调查,该罪犯具备社区矫正监管条件,可以适用社区矫正。综合分析研判全案事实、证据,认定杨某某人身危险性较低、没有再犯罪的危险、服刑期间现实表现较好,假释后能自食其力,具备社区监管条件。准确把握刑法第八十一条第二款禁止适用假释的案件范围,结合罪犯的主观恶性、服刑期间的表现等综合判断“再犯罪的危险”。我国刑法第八十一条第二款规定,“对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,不得假释”。人民检察院在办理假释监督案件时,应准确把握禁止假释的条件和范围。对于故意杀人罪等严重暴力犯罪,没有被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑,且不是累犯的,要结合罪犯的主观恶性、犯罪行为的危害程度、在共同犯罪中的作用、服刑期间现实表现、社区监管条件等综合判断有无再犯罪危险,符合假释条件的,可以依法提出适用假释的建议。

3、无法适用假释的情形

(1)拒不履行财产性事项或被判处终身监禁

规范基础:《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第二条规定,对于罪犯符合刑法第七十八条第一款规定“可以减刑"条件的案件,在办理时应当综合生效裁判中财产性判项的履行情况。第二十七条规定,对于生效裁判中有财产性判项,罪犯确有履行能力而不履行或者不全部履行的,不予假释。《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》第一条 对拒不认罪悔罪的,或者确有履行能力而不履行或者不全部履行生效裁判中财产性判项的,不予假释,一般不予减刑。

《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第十五条:对被判处终身监禁的罪犯,在死刑缓期执行期满依法减为无期徒刑的裁定中,应当明确终身监禁,不得再减刑或者假释。

(2)对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的罪犯,不得假释。

规范基础:《刑法》第八十一条第二款:对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,不得假释。

4、从严适用假释的情形

《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》[6]第六条“对本规定所指贪污贿赂罪犯适用假释时,应当从严掌握。”

5、从宽适用假释的情形

《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》[7]第二十六条:对下列罪犯适用假释时可以依法从宽掌握:

(一)过失犯罪的罪犯、中止犯罪的罪犯、被胁迫参加犯罪的罪犯;

(二)因防卫过当或者紧急避险过当而被判处有期徒刑以上刑罚的罪犯;

(三)犯罪时未满十八周岁的罪犯;

(四)基本丧失劳动能力、生活难以自理,假释后生活确有着落的老年罪犯、患严重疾病罪犯或者身体残疾罪犯;

(五)服刑期间改造表现特别突出的罪犯;

(六)具有其他可以从宽假释情形的罪犯。

罪犯既符合法定减刑条件,又符合法定假释条件的,可以优先适用假释。

对于年满八十周岁、身患疾病或者生活难以自理、没有再犯罪危险的罪犯,既符合减刑条件,又符合假释条件的,优先适用假释;不符合假释条件的,参照上述有关的规定从宽处理。

此外,结合笔者经验,很多案件判决生效后,很多看守所不再允许辩护人会见,尤其是二审裁决作出后,会见受到限制,因此文中下监和减刑假释等法律服务应当在一审、二审过程中就需要提前在会见中进行法律知识的告知,使得当事人在判决生效之后、下监之前这个过渡期内心不恐慌,知悉后续的大致流程,同时也能为争取减刑假释作出有效的努力。

[注]

[1]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》已于2016年9月19日由最高人民法院审判委员会第1693次会议通过,现予公布,自2017年1月1日起施行。

[2]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》已于2019年3月25日由最高人民法院审判委员会第1763次会议通过,现予公布,自2019年6月1日起施行。

[3]《关于加强减刑、假释案件实质化审理的意见》已于2021年12月1日公布并施行。

[4]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件审查财产性判项执行问题的规定》已于2024年1月3日由最高人民法院审判委员会第1910次会议通过,现予公布,自2024年5月1日起施行。

[5]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》已于2016年9月19日由最高人民法院审判委员会第1693次会议通过,现予公布,自2017年1月1日起施行。

[6]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》已于2019年3月25日由最高人民法院审判委员会第1763次会议通过,现予公布,自2019年6月1日起施行。

[7]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》已于2016年9月19日由最高人民法院审判委员会第1693次会议通过,现予公布,自2017年1月1日起施行。