监察法修正草案的新看点

监察法修正草案的新看点

自《中华人民共和国监察法》2018年3月实施以来,我国反腐败斗争面临新的形势和任务,迫切需要与时俱进地对监察法作出修改完善,从而为解决新形势下监察工作中的突出问题提供依据和支撑。对此,2024年9月10日《监察法(修正草案)》(“草案”)首次提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议,并于9月13日向社会公开征求意见[1],从而旨在认真听取社会多方面意见建议,在深入研究、反复论证基础上,最大程度地将人民群众的诉求和建议吸收到法案中,真正贯彻全面依法治国。

其中,草案在第四章监察权限、第五章监察程序中对监察措施和程序进行了重大修正。而且,从内容上不难看出当前关于监察措施和程序的修订大致以刑事强制措施体系为对标参照的色彩,使得监察措施的从相对单一走向多元、严密。

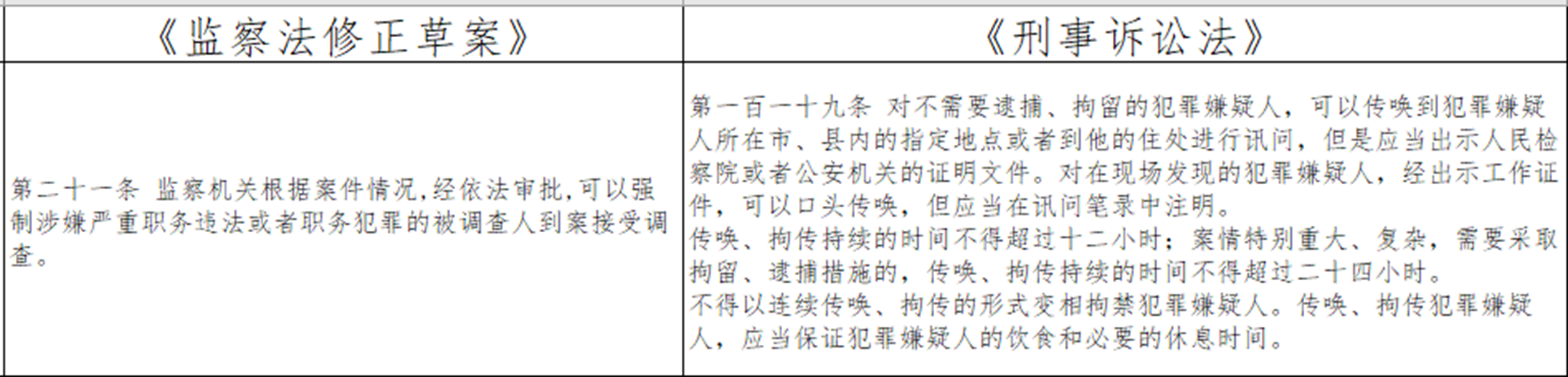

一、新增“强制到案”措施:监察措施中的“刑事拘传”

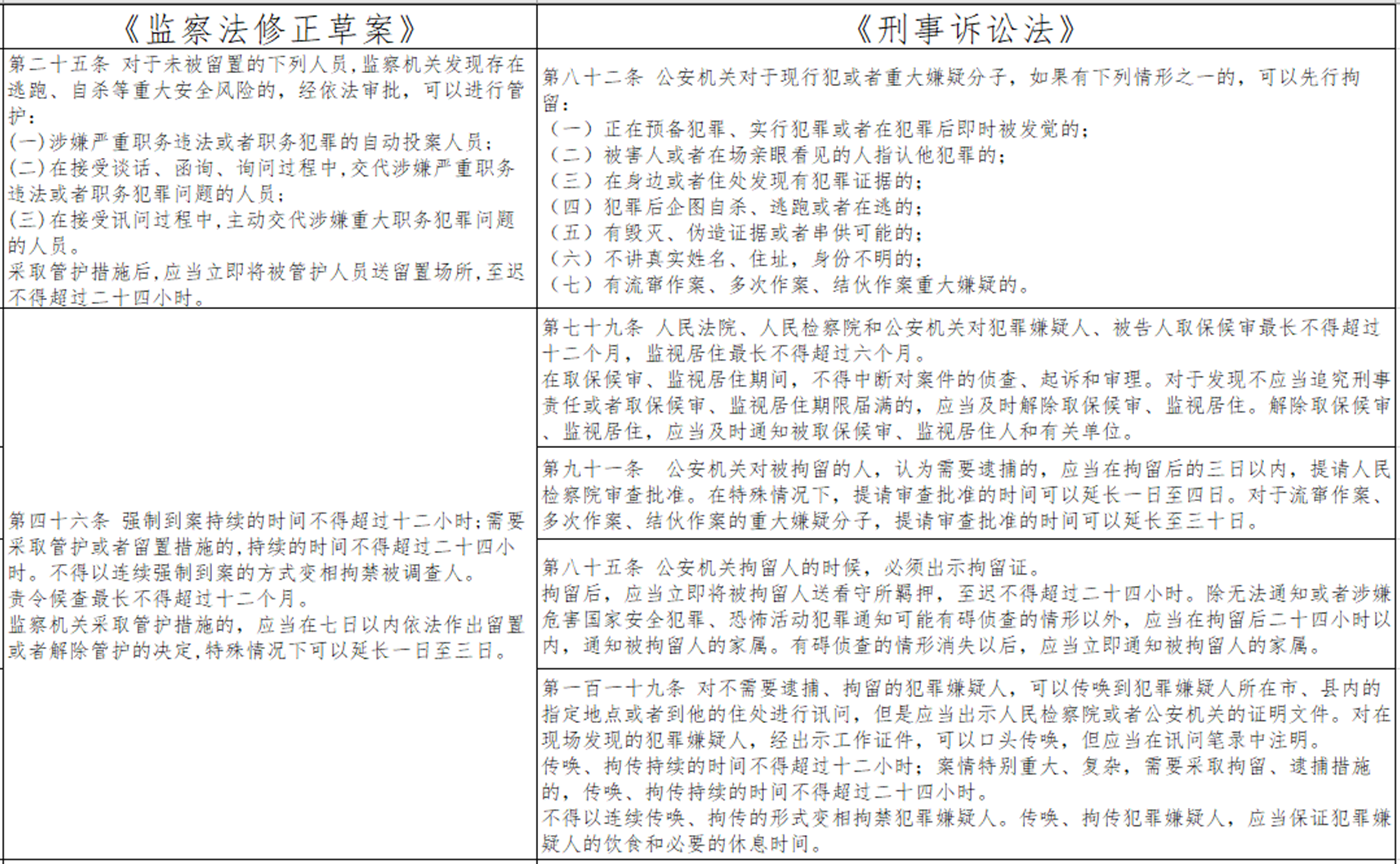

根据草案第二十一条规定,“监察机关根据案件情况,经依法审批,可以强制涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的被调查人到案接受调查”,从而拟新增强制到案的监察措施。同时,第四十六条规定,强制到案持续的时间不得超过12小时,需要采取管护或者留置措施的,持续时间不得超过24小时。

而根据我国《刑事诉讼法》第119条等规定,对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人或被告人,可以传唤或拘传到其所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。其中,拘传是一种刑事强制措施,具有一定的强制性,可以使用戒具强制犯罪嫌疑人、被告人到案,确保刑事诉讼活动的顺利进行;且持续的时间不得超过12小时,案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、持续的时间不得超过24小时。

点击可查看大图

由此,若以刑事拘传为参照,强制到案与刑事拘传在措施目的、强制性程度、最长时限等方面均明显相一致,我们理解强制到案也就某种程度上可视为检查措施中的“拘传”。不过,草案第二十一条所指的“案件情况”“依法审批”并未明确,比如具体适用何种案件情况、具体依照哪部法律条款、由何主体进行审批等。作为参照,拘传措施一般需要经办人填写报告书,经本部门负责人审核后,由公安机关、人民检察院或人民法院负责人予以批准、签发。

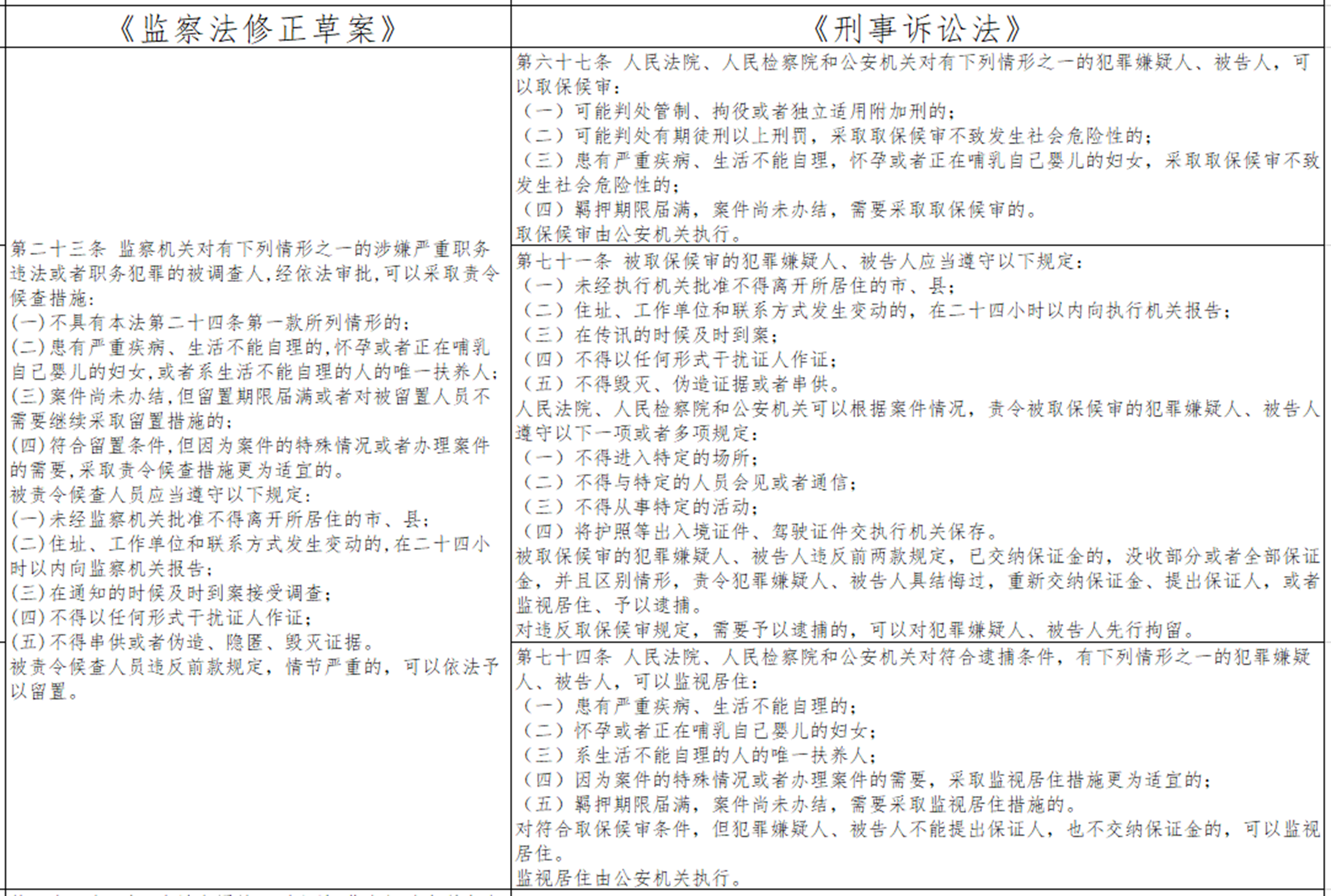

二、新增“责令候查”措施:监察措施中的“取保候审”

草案第二十三条增加“责令候查措施”并规定了其“适用情形”、“违反后果”,通过该条款与《刑事诉讼法》第67条、第71条、第74条等规定对比可以看出:

首先,草案二十三条第1款第2项、第3项关于“患有严重疾病、生活不能自理的”等适用情形,与《刑事诉讼法》第67条关于取保候审的第3项、第4项的规定情形基本一致。

其次,草案第二十三条第1款第4项关于“符合留置条件,但因为案件的特殊情况或者办理案件的需要,采取责令候查措施更为适宜的”的规定,则与《刑事诉讼法》第74条关于监视居住的第4项适用情形规定相似。

另外,草案第二十三条第2款关于被责令候查人员的纪律规定(如未经批准不得离开所居住的市、县,而非监视居住的处所)与《刑事诉讼法》第71条关于取保候审的纪律性规定基本相同。以及,前者第3款违反纪律规定导致的消极后果(依法予以留置)也与后者违反取保候审规定可以先行拘留的强制效果基本一致。

最后,责令候查的最长期限,也与取保候审最长不得超过12个月的规定相一致。

点击可查看大图

由此,若以刑事诉讼中的取保候审、监视居住措施为参照,“责令候查”更偏向于一种类似于取保候审的强制措施,虽然从人身自由的干预性上强于强制到案,但因不属于剥夺人身自由类的强制措施,故也不存在刑期折抵的问题。

三、新增“管护”措施:监察措施中的“先行拘留”

根据草案第二十五条与《刑事诉讼法》第82条,管护措施与先行拘留在适用主体、适用情形有交叉相似性,比如“存在逃跑、自杀等重大安全风险”均是管护、先行拘留适用的前提条件,适用的主体均是有重大违法犯罪嫌疑的分子,以及在被采取上述措施当时,人身自由一般尚未被剥夺。

点击可查看大图

同时,根据草案第二十五条第2款和四十六条及《刑事诉讼法》第85条、91条的规定,管护措施与先行拘留均属于一种过渡性、直接剥夺人身自由的措施(从管护的刑期折抵效果即可看出,根据草案第50条,管护一日折抵拘役、有期徒刑一日),前者需要监察机关在采取管护措施24小时内送至留置场所,并应当在7日内依法作出留置或解除管护的决定(特殊情况可以延长1-3日);后者需要公安机关至迟在24小时内送看守所羁押,认为需要逮捕的,应当在拘留后的3日以内提请人民检察院批准(特殊情况可以延长1-4日,对于流窜作案等重大嫌疑分子,可以延长至30日)。

不过,两者之间也存在诸多不同:比如管护措施的适用情形要少于先行拘留;管护措施的适用人员具有前期主动交代的配合性,先行拘留则体现出被动发现的现行性;采取管护措施后决定下一步处理的审查最长时限要短于拘留;采取管护措施后,监察机关自行决定下一步解除与否,而公安机关采取拘留措施后则一般由外部检察机关决定下一步解除羁押与否。

四、扩张“留置”措施:留置期限的特殊延长

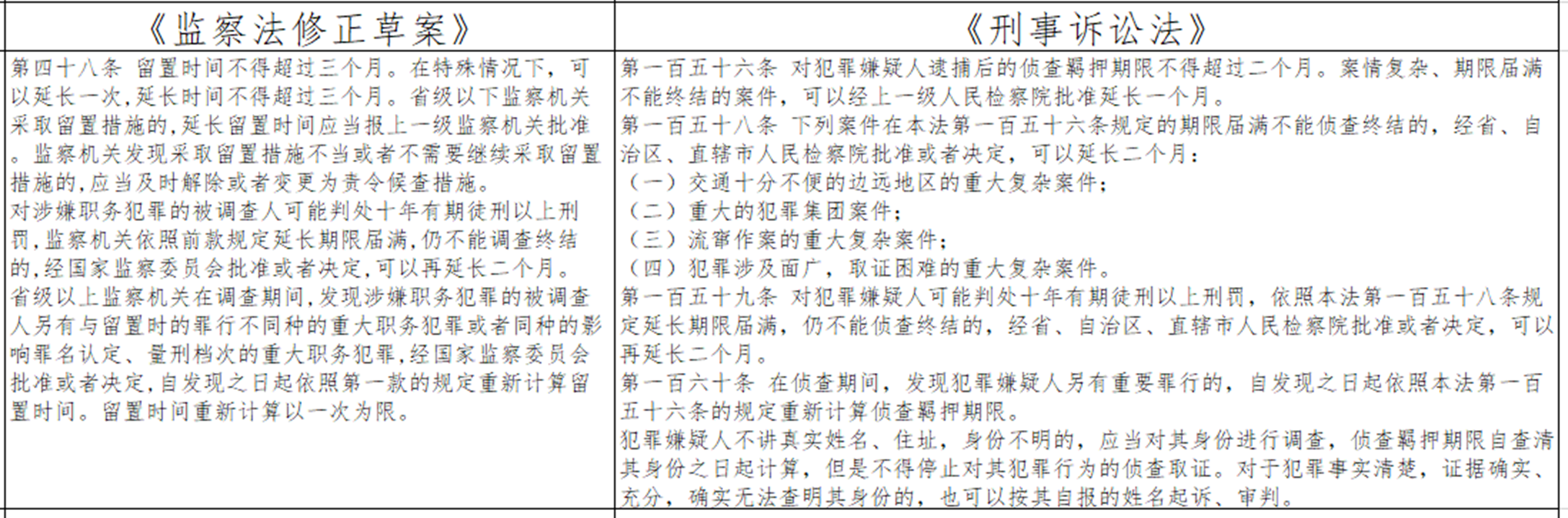

在《监察法》中,针对被调查人的主要监察措施为留置措施,并且第43条规定留置时间不得超过3个月,特殊情况下不得超过6个月(现为监察法草案第四十八条第1款)。

点击可查看大图

而草案第四十八条第2款通过新增“涉嫌职务犯罪被调查人可能判处十年有期徒刑以上刑罚”的特定情形,在现有最长6个月时间基础上允许再行延长2个月,与《刑事诉讼法》第159条规定的侦查羁押期限“三延”,即“对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚……可以再延长2个月”如出一辙。

同时,草案第四十八条第3款规定,在发现涉嫌职务犯罪的被调查人另有与留置时的罪行不同种的重大职务犯罪或者同种的影响罪名认定、量刑档次的重大职务犯罪,经批准自发现之日起依照第1款重新起算留置时间,则与《刑事诉讼法》第160条“在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自发现之日起依照本法第一百五十六条的规定重新计算侦查羁押期限”大同小异。

由此,单纯从期限计算角度看,如果将同样直接剥夺人身自由的拘留措施(最长30日)也计算在内,加上批准逮捕后羁押2个月,再经历一延(1个月)、二延(2个月)、三延(2个月),刑事侦查羁押期限最长8个月(零7天),似乎与留置最长8个月基本一致,而如果符合特定情形重新起算一次留置期限,留置时间则可能最长可达16个月。

虽然从文意上看,草案对留置期限的扩张并未超出刑事法中同类措施的强度,但我们理解,留置与侦查羁押(包括拘留措施)最大的不同,也是本质不同在于:被侦查羁押的犯罪嫌疑人自被采取强制措施之日起就享有委托律师辩护的权利(《刑事诉讼法》第33条、第34条)、依法获得法律援助的权利(《刑事诉讼法》第35条)、获得法律帮助的权利(《刑事诉讼法》第38条)、会见、通信的权利和获得法律咨询的权利(《刑事诉讼法》第39条)等,而正是由于上述权利和所能得到的必要帮助的存在,才使得相较为弱势个体的嫌疑人在面对国家公权力的追究和审查时不至于完全陷于孤立无援、茫然无措的境地,这也是基于无罪推定的基本原则,对嫌疑人和潜在的嫌疑人能够给予的基本人权保障。

但在当前监察法修订及与刑事法衔接的实践中,关于被调查人委托辩护权、会见权、获得法律帮助等权利的实际操作,仍然是有待进一步明确的问题,留置最长期限的延长可能会进一步放大留置措施施加于被调查人及其家庭的压力程度,甚至导致实践偏离促进控辩双方实质平等以助于打击犯罪与人权保障相结合的刑事诉讼理念,希望通过引入被调查人专业辅助方(辩护人)角色,从而对监察措施规范化、法治化进行监督和纠偏的愿望和设计也就落空了

五、新增“禁闭”措施:针对监察主体的专门措施

根据草案第六十四条规定,“监察人员涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,为防止造成更为严重的后果或者恶劣影响,监察机关经依法审批,可以对其采取禁闭措施。禁闭的期限不得超过七日。……监察机关经调查发现被禁闭人员符合留置或者管护条件的,可以对其采取留置或者管护措施。”

由此可知,禁闭措施属于针对监察人员这一特殊主体的强制措施,在现有刑事诉讼强制体系中,并无明确可参照的同类措施,属于是一种“刀刃向内”的创设性强制措施,且从名称表述上看,应是直接剥夺人身自由的强制措施。同时,根据该条第2款的规定,采取禁闭措施后并不一定采取留置或管护措施的,禁闭措施与管护措施、留置措施之间无必然的先后适用关系。不过,在执行层面,禁闭措施与留置措施或者羁押措施有何不同尚不明确,何种情况属于“为防止更为严重的后果或者恶劣影响”等也有待进一步的揭示。

另外,不管是对于一般被调查人的管护措施,还是对于特殊监察人员的禁闭措施,决定下一步如何处置的流程目前均为监察机关自行决定,且未明确规定是否应向上级请示,这在某种程度上,难免可能会陷入“谁来监督监督者”的怪圈,也与强调监督、制约的刑事诉讼构造难以完全相融,其精进的方向无疑是可以通过引入第三方司法机构对监察措施决定予以技术性的中立判定、过程性的监督,以助于增强监察措施适用的信服力,避免“灯下黑”的情形。

[注]

[1] 冯添:“6件法律草案公开征求意见”,来源:“全国人大”微信公众号,载中国人大网,发布日期:2024年9月13日,网址:http://www.npc.gov.cn/npc/c2/kgfb/202409/t20240913_439618.html