赴日投资法律实务:日本对内投资审查制度问答

赴日投资法律实务:日本对内投资审查制度问答

近年,伴随着中国企业“走出去”战略的升级,供应链全球化的推进,越来越多的中国企业开始把注意力转移到日本市场,或者把日本纳入全球化战略的一部分。该趋势受中美关系的影响越来越明显,推进速度越来越快。叠加疫情好转之后的日元汇率情况,中国企业和个人投资人赴日投资呈现出前所未有的活力和潜力。

然而,盛况之下,多数项目并非一帆风顺;与投资落地接踵而至的是各种各样的问题,既有文化差异的碰撞,又有政策的不确定性,当然也不乏对当地法律法规不了解导致的纠纷。我们深耕日本法律市场近20年,在协助中国投资人投资落地日本的同时,也为日本现地法人的“向下扎根,向上生长”而不遗余力。

为帮助赴日投资的中国投资人防患于未然,我们拟推出系列文章,介绍日本投资实务,总结赴日投资过程中经常会遇到的法律问题,并结合我们的经验予以分享。

日本的经济产业省于2025年1月31日公布了《外汇及外国贸易法》(以下称“外汇法”)中有关出口管制制度的修改方案,拟将半导体及量子计算机等相关物项追加至出口管制清单,以强化两用物项和技术的管理。紧接着,日本的财务省于2025年2月10日公布了关于对内直接投资等相关规章的修正案(意见征求稿)(征意截止日:2025年3月11日,以下称“2月10日征意稿”)[1],以维护国家安全为名,引入“特定外国投资者”、“准特定外国投资者”以及“特定核心事业者”等新概念;拟通过细化事先审查的对象,缩小豁免范围,进一步强化对内投资审查制度。

该等修法方案的矛头无不指向我国。这一点从日本政府公开的立法讨论资料中反复提及中美对立等内容就可见一斑。这当然也引起了我国政府及很多中国投资人的关注。我国外交部发言人在例行记者会上对此已明确表明,“中方已就此在不同层级向日方严正交涉,表达强烈不满和严重关切”。

有鉴于此,我们拟分两期就日本的对内直接投资(相当于我国的外商投资)以及出口管制制度进行介绍,供拟赴日投资或与日本企业进行相关领域贸易的中国企业予以参考。

1.日本政府担心什么?

日本政府长期以来对外商投资采取开放的态度,对于外商投资的干预限于最小必要范围之内。但是,随着2018年中美贸易战的爆发和升级,日本作为美国盟友,在对华技术封锁和投资审查方面,积极与美国保持步调一致。

关于外商投资审查的目的,日本相关法律规定多指向维护国家安全。但是,伴随着审查日趋严格化,“国家安全”的概念变得越来越宽泛。从日本政府的公开资料来看,外商投资审查实务中,日本政府主要担忧以下几个方面的问题[2]:

(1)日本企业所持有的技术(如机床、零部件等)被投资人及其所属国家进行军事化利用,从而威胁日本的国家安全;

(2)日本企业被收购后,产品优先供应给投资人及其所属国家,减少或拒绝在日本国内的供应,导致日本国内重要产品(如国防装备)的供应链出现问题;

(3)投资人通过向日本企业出资,取得日本企业所掌握的核心技术(如半导体),继而通过价格战将日本企业排挤出相关市场,导致日本在该领域过渡依赖从投资人所在国家的进口;

(4)投资人在日本设立据点(如研发中心)后,通过挖角等方式获取日本企业技术人才,导致日本企业技术外流,丧失竞争力;

(5)通过在日本设立销售公司,出售可获取个人信息的产品(如摄像头),以取得日本政要及个人的身份认证信息、行动轨迹等,用于谍报活动。

2.日本政府要求什么?

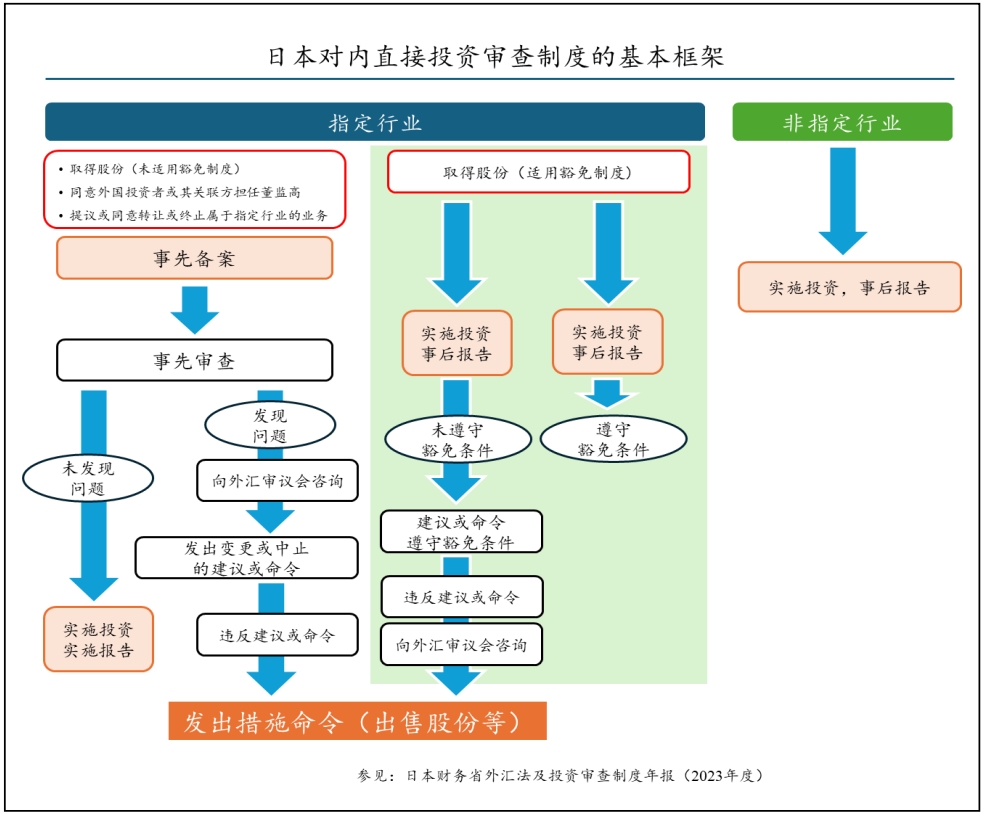

为消除前述担忧,日本政府制定了特殊行业(以下称“指定行业”)清单(类似于我国的外商投资负面清单),并进一步划分为“核心行业”与“非核心行业”[3]。

日本政府针对指定行业的投资,实行事先备案制度;而对于指定行业之外领域的投资,仅需在交易完成之后,通过日本银行向主管机关进行事后报告即可。值得注意的是,相关法规中虽使用了“备案”这一表述,但此处的“备案”其实更近似于我国的“核准”。在备案手续中,如果日本政府存在前述1中所述的担忧,且投资人无法采取适当的措施消除该担忧的话,相关投资很有可能会被制止。日本法项下,该备案制度被称为“附审查条件的事先备案制度”。

(1)审查对象的扩大

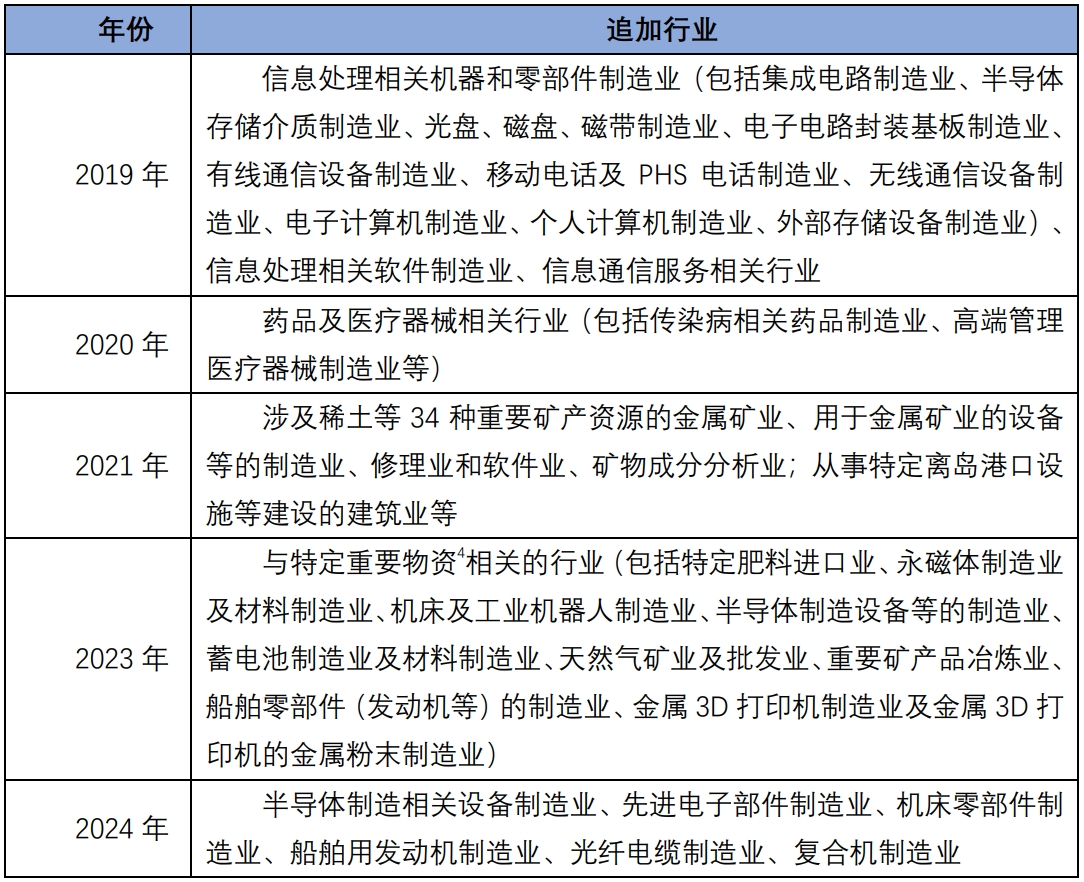

受中美关系的影响,日本政府近年来连续修改外汇法及配套法规,不断扩展需要事先备案的指定行业清单。相关动向请参见下表:

点击可查看大图

(2)事先备案的豁免

据2016年-2018年的统计,每年约600件的事先备案审查中,90%左右的投资不会影响到对象公司的经营。考虑到外国投资人对于指定行业的部分投资并不会影响到日本国家安全;因此,为进一步吸引外商投资,日本政府于2019年修改外汇法,引入事先备案豁免制度。

具体而言,若外国投资人满足不参与对象公司经营管理、不接触与机密技术相关的信息等豁免条件,则此类投资将被视为纯粹的资产管理投资。该情况下,外国投资人可以免于事先备案义务,仅需在投资实施后提交事后报告即可。

但是,事先备案豁免制度开始实施尚不足1年时,某中国企业利用该制度通过其子公司向日本T集团的投资,引发了日本政府的高度关注和担忧。日本政府担心,T集团作为一家经营通讯业务的重要基础设施企业,接受中国企业投资是否存在国家安全等问题;并且,对于中国企业的“纯投资目的”(即,不参与T集团日本当地的运营)表示怀疑。

2月10日征意稿针对上述类型投资,拟进一步限制事先备案豁免制度的适用。根据征求意见稿,基于法律规定或合同约定向外国政府承担信息提供义务的企业或个人(包括其持有50%以上表决权的子公司等,以下统称为“特定外国投资者”)及实质控制特定外国投资者的企业或个人(准特定外国投资者)等,原则上不得适用事先备案豁免制度。

点击可查看大图

3.日本政府审查什么?

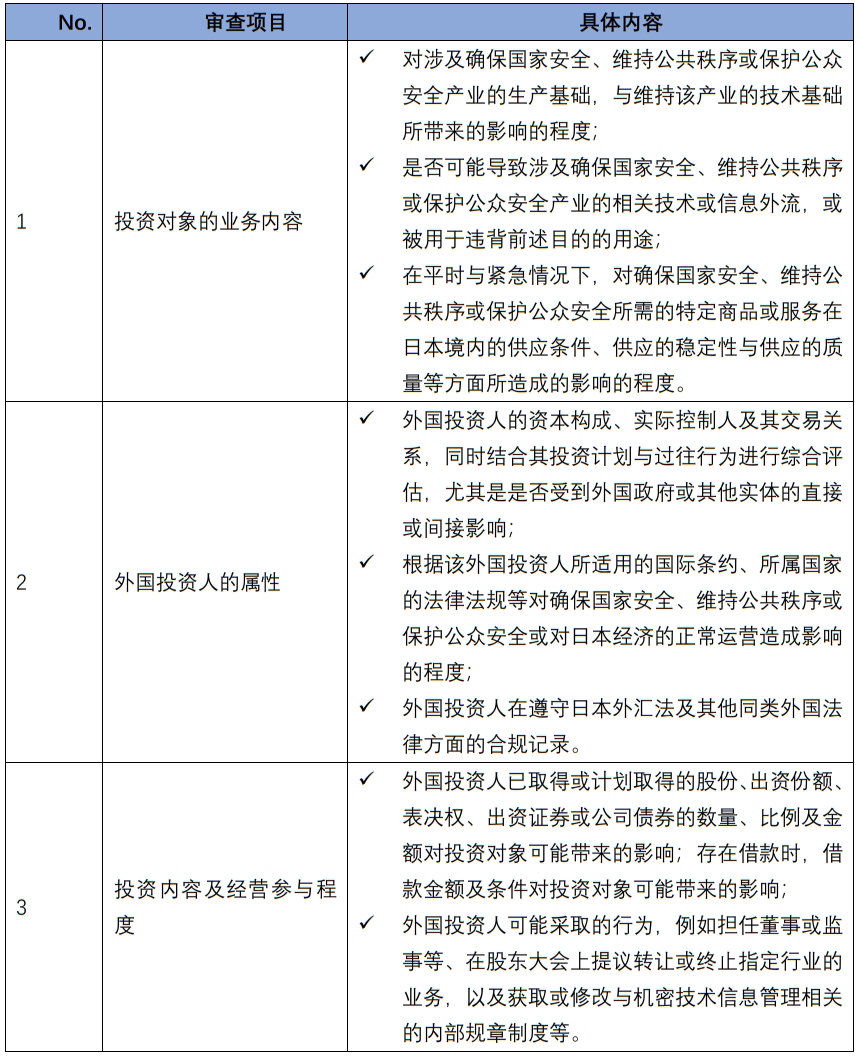

针对日本指定行业的投资,日本政府在事先备案的过程中的审查主要围绕上述1中提及的对国家安全等方面的担忧展开。在审查过程中,外国投资人需回答主管机关发放的问卷,详细披露投资人自身内部信息、投资对象拟开展或目前已开展的业务,以及投资人在被投资企业中的经营参与程度等。

通过回答问卷,以最大程度消除日本政府的担忧,是整个事先备案手续流程中的关键。通常而言,主管机关主要围绕下表的三个方面进行审查,并作出综合评估:

点击可查看大图

根据上述审查结果,对于存在国家安全方面顾虑的投资,主管机关可能会要求外国投资人承诺遵守特定条件,并在考虑该承诺内容的基础上,结束审查程序。例如,主管机关若认定可能存在断供等潜在风险,则要求外国投资人不得在股东大会上提出导致供应中断的提案,例如业务转让或终止等;若认定存在技术或数据外泄风险,则要求外国投资人不得接触与公司机密技术相关的信息;若认定存在外国政府干预风险,则要求外国投资人采取消除外国政府干预的风险等措施。

4.中国企业应该准备什么?

在赴日投资实务中,中国企业在选定投资对象后,通常需要分以下几个步骤推进交易,以确保投资活动符合日本外汇法及相关法规的规定。

(1)是否需要事先备案的评估

在初步评估阶段,建议结合投资对象的行业分类、投资规模等,通过向投资对象发送问卷等方式评估是否需要事先备案。评估内容主要包括:投资对象是否经营指定行业或核心行业的业务、是否为上市公司[5]、拟出资比例、是否符合豁免条件等因素。另,是否属于指定行业的分析通常需要依靠交易双方技术团队的支持。

如前所述,根据2月10日征意稿,若企业或个人因法律规定或与外国政府签订合同,有义务向外国政府提供信息,则该企业或个人将被认定为“特定外国投资者”,若其投资对象属于指定行业,则均须进行事先备案,不得适用豁免制度。

值得注意的是,据《日本经济新闻》报道,依据我国《国家情报法》规定,中国企业均有法定义务向中国政府提供信息。这可能会导致日本主管机关对中国企业的对内投资提出更为严格的审查要求。因此,在2月10日征意稿正式出台后,需密切关注日本政府对“特定外国投资者”的具体认定标准,以及如何在实务操作中适用相关规定。

(2)建立顺畅的沟通渠道

在日本办理行政审批、备案等手续时,主管机关通常会要求申请人在正式提交申请前,先行向主管机关进行咨询,建立沟通渠道,以确保相关手续顺利推进。

有关对内投资的事先备案,根据外汇法等规定,外国投资人应在拟进行相关交易之日前6个月内提交申请[6]。虽然对内投资审查的相关法律规定并未要求投资人一定要事先与主管机关进行沟通,但是实务中很多事先备案手续将会是一个与主管机关交涉或拉锯的过程。因此,在准备阶段积极向主管机关提供交易信息,征询其意见,在提交备案后持续与主管机关保持顺畅的沟通,将有助于及时解决主管机关的问题,减少审批阻力,加快备案手续。这对于投资人交易团队,特别是沟通窗口的相关实务经验以及语言能力均有较高的要求。

在审查阶段,根据主管机关的意见反馈等,有可能会出现投资人撤回已提交的事先备案,对备案内容进行重新审视和修改后再次提交的情况。该等操作通常是根据主管机关的意见反馈对投资计划进行的必要调整,以提高备案审查通过的可能性,降低合规风险。建立和维持与主管机关之间顺畅的沟通渠道,将有利于该等调整工作及时且稳定的推进。

(3)事先备案的审查期

根据外汇法的投资审查制度,原则上自主管机关受理备案之日起,外国投资人在30日内不得实施所申报的投资行为(即“投资禁止期间”或“不作为期间”);在特定情况下,该期限可延长,但最长不超过5个月。

然而,若主管机关基于风险评估认定该投资不会对国家安全等产生不利影响,则投资禁止期间可能会相应缩短,审查程序也将以快速且灵活的方式结束。根据2023年度的统计数据,约70%的事先备案在2周内完成审查,平均审查时间为9.1天[7]。

(4)其他注意事项

违反事先备案义务的外国投资人可能面临刑事处罚;包括被处3年以下有期徒刑,单处或并处100万日元以下罚金。且,如若未进行事先备案所完成的交易被认定为存在危害国家安全等问题时,主管机关还有可能会责令外国投资人通过出售所投资股份等方式恢复到交易之前的状态。

此外,对于涉及需事先备案的投资对象,除需要完成投资时的事先备案以外,在投后的公司经营过程中,外国投资人表决同意变更董监高或转让重要业务、投资对象设置分公司、投资对象从境外借入满足一定条件的长期贷款等事项,可能需要再次进行事先备案。实务中,该要求非常容易被中国企业遗漏。

[注]

[1] https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395122504&Mode=0。

[2] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/toushikanri1.pdf。

[3] 根据2月10日征意稿,拟在核心行业的基础上进一步细分“特定核心事业者”;特定核心事业者是指属于日本《经济安全保障推进法》项下的“特定社会基础事业者”,并经营核心行业的事业者。目前特定社会基础事业者的清单如下:https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/infra/doc/infra_jigyousya.pdf。

[4] 根据日本《经济安全保障推进法》及该法基本方针规定,将半导体、蓄电池、永久磁石、重要矿物、机床及工业机器人等11个物项指定为重要物资,相应的制造业也被列入外汇法项下的对内投资审查对象。

[5] 上市公司分类清单:https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/fdi/Related_Guidance_and_Documents/20240913.html。

[6] 参见《关于对内直接投资等的政令》第3条第3款。

[7] 参见日本财务省公布的外汇法及投资审查制度年报(2023年度)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/annual_report2023.pdf。