赴日投资法律实务:经营者集中反垄断审查

赴日投资法律实务:经营者集中反垄断审查

近年,伴随着中国企业“走出去”战略的升级,供应链全球化的推进,越来越多的中国企业开始把注意力转移到日本市场,或者把日本纳入全球化战略的一部分。该趋势受中美关系的影响越来越明显,推进速度也日益加快。叠加疫情好转之后的日元汇率情况,中国企业和个人投资人赴日投资呈现出前所未有的活力和潜力。

然而,繁荣背后并非坦途;中国企业在赴日探寻机遇的同时,风险与挑战也随之而来。其中既有文化差异的碰撞、政策的不确定性,也有对当地法律法规认知不足导致的纠纷。我们深耕日本法律市场近20年,在协助中国投资人投资落地日本的同时,也为日本现地法人的“向下扎根,向上生长”而不遗余力。

为帮助赴日投资的中国投资人防患于未然,我们拟推出系列文章,介绍日本投资实务,总结赴日投资过程中经常会遇到的法律问题,并结合我们的经验予以分享。

日本的反垄断法在日文中称作“独占禁止法”,其全称为《关于禁止私人垄断行为及确保公平交易的法律》(以下称为“反垄断法”)。

日本的反垄断法制定于二战后美国占领下的1947年,受当时美国占领军的推动,是以美国的《反托拉斯法》为模板,被称为由美国“移植”的反垄断法。但是,受历史、文化、政治及经济等因素的影响,日本的反垄断法也存在不同于美国的特色。

之后,为适应国内及国际的政治及经济等形势变化,日本对其反垄断法进行了多次修订,同时制定了大量的配套规章及实务指引等,最终形成了具有日本特色的反垄断法律制度。另,公平交易委员会(日文中称为“公正取引委员会”)是日本实施反垄断法的核心力量,也是日本唯一享有反垄断执法权的行政机构;该委员会在其网站上对日本反垄断领域的法规进行了全面的整理和公示[1]。

反垄断法的规制对象主要包括 “不正当的交易限制”、 “私人垄断”、 “不公平的交易方法”、“行业协会的禁止性行为”以及“企业合并”(日文中称为“企业结合”)。

本文旨在就M&A过程中遇到的“企业合并”(即,中国反垄断法项下的“经营者集中”;以下出于行文便利,统称为“经营者集中”)进行介绍,以供赴日投资并购的境内企业参考。

1. 法律依据

根据反垄断法第9条至第16条的规定,如果通过持股、公司合并等经营者集中行为,使原本独立运营的企业之间产生了结合关系,并使得该企业集团单独或与其他企业协同行动,从而能够在一定程度上自主左右市场上的价格、供给数量等(即,实质上限制了竞争),该经营者集中将被禁止。

简言之,日本对于经营者集中的审查,主要在于判断其是否在相关市场具有实质性限制竞争的效果,对于具有实质性限制竞争效果的经营者集中加以禁止。

除了反垄断法外,日本与经营者集中审查配套的规则还有《反垄断法施行令》、《反垄断法第9条至第16条规定的认可申请、报告及申报等的规则》和《公平交易委员会承诺手续规则》等。

另,为了有效开展针对经营者集中行为的反垄断审查,同时也为了提高经营者对审查后果的可预见性,公平交易委员会还就经营者集中的审查颁布了若干实务指南;包括《经营者集中审查反垄断法运用方针》、《经营者集中审查程序应对方针》、《业务支配能力过度集中的公司的审查思路》、《根据反垄断法第11条规定对银行或保险公司持有表决权等行为给予许可的审查思路》[2]等。

2. 经营者集中的类型

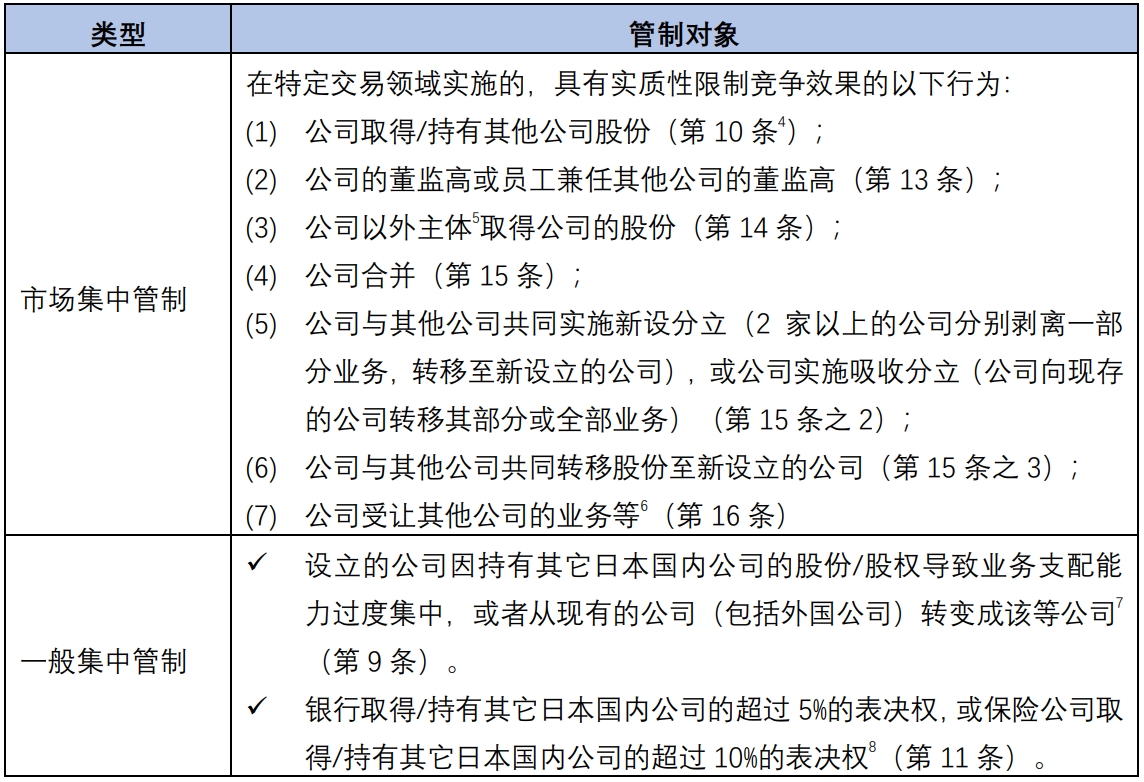

日本对于经营者集中的管制分为“市场集中管制”和“一般集中管制”。“市场集中管制”的管制对象是在某个特定市场内实施的经营者集中;而“一般集中管制”的着眼点不在于某个特定市场,而是从国民经济整体的角度出发,防止经济实力过度集中于特定的企业集团[3]。在一般的M&A项目中,产生经营者集中问题的主要集中在前者。

具体的经营者集中行为包括股权/股份转让、高管兼任、合并、分立、共同转移股份及业务受让等类型。

反垄断法在第4章中明确列举了“市场集中管制”和“一般集中管制”所涉及的交易行为。具体如下表所示:

点击可查看大图

3. 申报标准

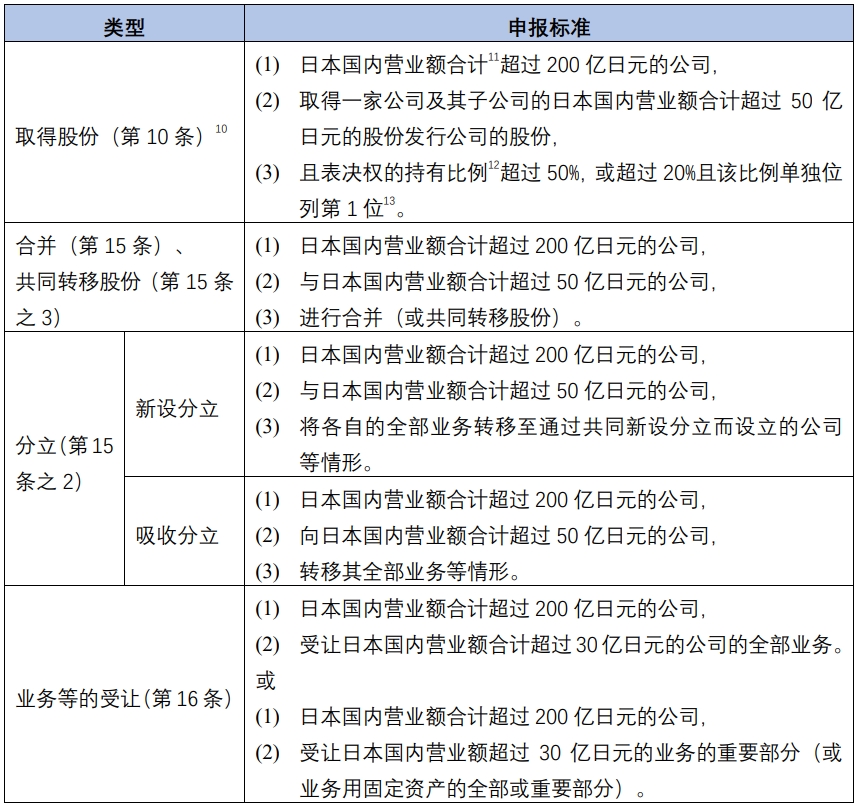

日本的经营者集中申报标准采用的是日本国内营业额单一要件。申报标准基本上以经营者集中企业所属集团的日本国内营业额总额加以判断。满足一定标准的经营者集中行为需要事先向公平交易委员会进行申报[4]。

根据反垄断法相关规定,如下表所示,不同类型的经营者集中的申报标准存在差异。

点击可查看大图

但是,对于未达到申报标准的经营者集中,公平交易委员会仍有可能基于职权进行反垄断审查。例如,对于仅因被收购方[5]的日本国内营业额未达到申报标准而无需申报的经营者集中,在收购对价总额[6]巨大,且预计将会对日本国内的消费者产生影响的情形下,公平交易委员会可能会要求实施该经营者集中的公司(以下称“当事公司”)提交相关资料等,进行经营者集中审查[7]。因此,收购对价总额拟超过400亿日元且满足一定条件时建议向公平交易委员会事先咨询,具体请参见下述4。

4. 事先咨询

在向公平交易委员会进行申报之前,申报方若对申报书的填报方法等事项有不明之处,可以事先向公平交易委员会进行咨询。公平交易委员会收到咨询后,会要求申报方提供必要的信息等;在此基础上,公平交易委员会将结合《经营者集中审查反垄断法运用方针》及过去的案例,在可能的范围内作出答复。

另,该事先咨询并非强制要求;即使申报方未进行事先咨询,也不会导致其在审查环节受到不利影响。尽管如此,就未达到申报标准的经营者集中而言,如果收购对价总额预计超过400亿日元,且满足以下①至③项中的任何一项,预计会对日本国内的消费者产生影响的情况下,公平交易委员会在《经营者集中审查程序应对方针》中明确建议当事公司事先向委员会进行咨询。

① 被收购公司的经营场所或研发机构等在日本国内;

② 被收购公司以日本国内的消费者为对象开展营业活动,例如开设日文的网站或使用日文的宣传手册;

③ 被收购公司的日本国内营业额合计超过1亿日元。

5. 审查流程

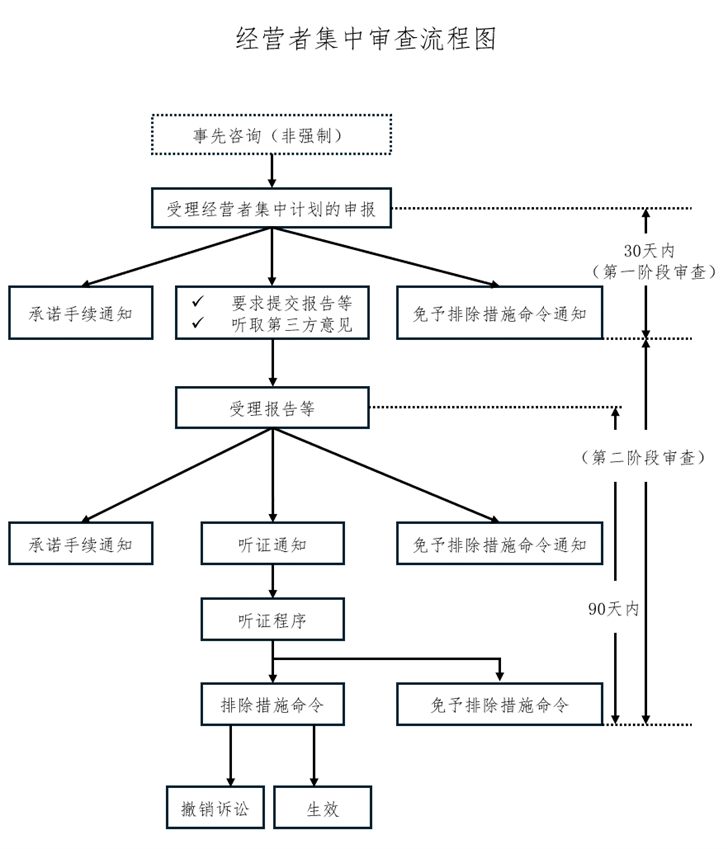

日本的经营者集中审查可以分为2个阶段。在受理经营者集中申报后,公平交易委员会将按照以下流程进行审查:

(1) 第一阶段审查

申报方将经营者集中的申报书提交给公平交易委员会;公平交易委员会受理后,将开始第一阶段审查。公平交易委员会将自受理申报之日起30日内审查经营者集中是否违反反垄断法,并根据审查的结果采取以下3种措施之一:

若认为不违反反垄断法,则向申报方发出“免予排除措施命令[8]通知” (即,批准经营者集中),终止审查;

若认为需要进行进一步详细审查,则会要求申报方提交必要的报告等;

针对存在违反反垄断法嫌疑的行为,向申报方发出“承诺手续通知”。

(2) 第二阶段审查

公平交易委员会认为需要进一步审查时,会要求申报方提交必要的报告等,开始第二阶段审查。此外,公平交易委员会还会将该要求的内容和相关的经营者集中计划予以公示;对于公平交易委员会公示的经营者集中计划,任何人均可以在公示后30日内向公平交易委员会提出意见。

公平交易委员会在申报方提交必要的报告等后,将于受理所有报告等之日起90日内(或受理申报之日起120内,取较晚的日期)进行审查,并根据审查的结果采取以下3种措施之一:

若认为不违反反垄断法,则向申报方发出“免予排除措施命令通知”,终止审查;

针对存在违反反垄断法嫌疑的行为,向申报方发出“承诺手续通知”;

认为违反反垄断法的,发出排除措施命令(即,禁止经营者集中)。

另,在发出排除措施命令前,公平交易委员会通常会向该命令针对的经营者发出“听证通知”[9],根据听证的情况决定是否发出“排除措施命令”。在公平交易委员会发出“排除措施命令”后,经营者对该命令不服的,可以向法院起诉申请撤销该命令。

(3) 承诺手续

上述第一阶段审查及第二阶段审查过程中的“承诺手续通知”(日文中称为“确约手续通知”)指的是,针对存在违反反垄断法嫌疑的经营者集中行为,公平交易委员会与申报方之间通过协商达成合意的方式自主解决相关违法行为的手续。

具体而言,若公平交易委员会认为存在违反反垄断法嫌疑,且为了促进公平自由竞争而有必要的情形下,可以向申报方发出承诺手续通知。该通知中通常会包含以下内容:存在违法嫌疑行为的概要、可能违反的法律规定;收到通知的申报方可就该行为制定救济措施并向公平交易委员会申请批准(第48条之2)。

经营者在申请书中就违反反垄断法嫌疑的行为提出采取救济措施(包括结构性救济措施和行为性救济措施);公平交易委员会认为相关措施符合要求的,将对该措施予以批准,进而对经营者集中予以放行(第48条之3)。

出处:日本公平交易委员会网站

经营者集中审查程序应对方针

6. 申报方的等待义务

公平交易委员会受理申报后,申报方即负有等待义务;即,自受理申报之日起30日内(以下称“等待期间”)原则上不得实施相关的经营者集中。但是,在交易明显不违反反垄断法的情形下,申报方可书面申请缩短该期限[10]。

此外,即使经营者集中申报在等待期间之前获得批准,等待期间也不会自动缩短。申报方需向公平交易委员会申请缩短等待期间,并获得批准后,才能实施经营者集中(第10条第8款、第15条第3款、第15条之2第4款、第15条之3第3款、第16条第3款)。所以,在多数不存在竞争问题的经营者集中案件中,经营者为了获得批准后尽快实施交易,通常会选择在申报的同时申请缩短等待期间。

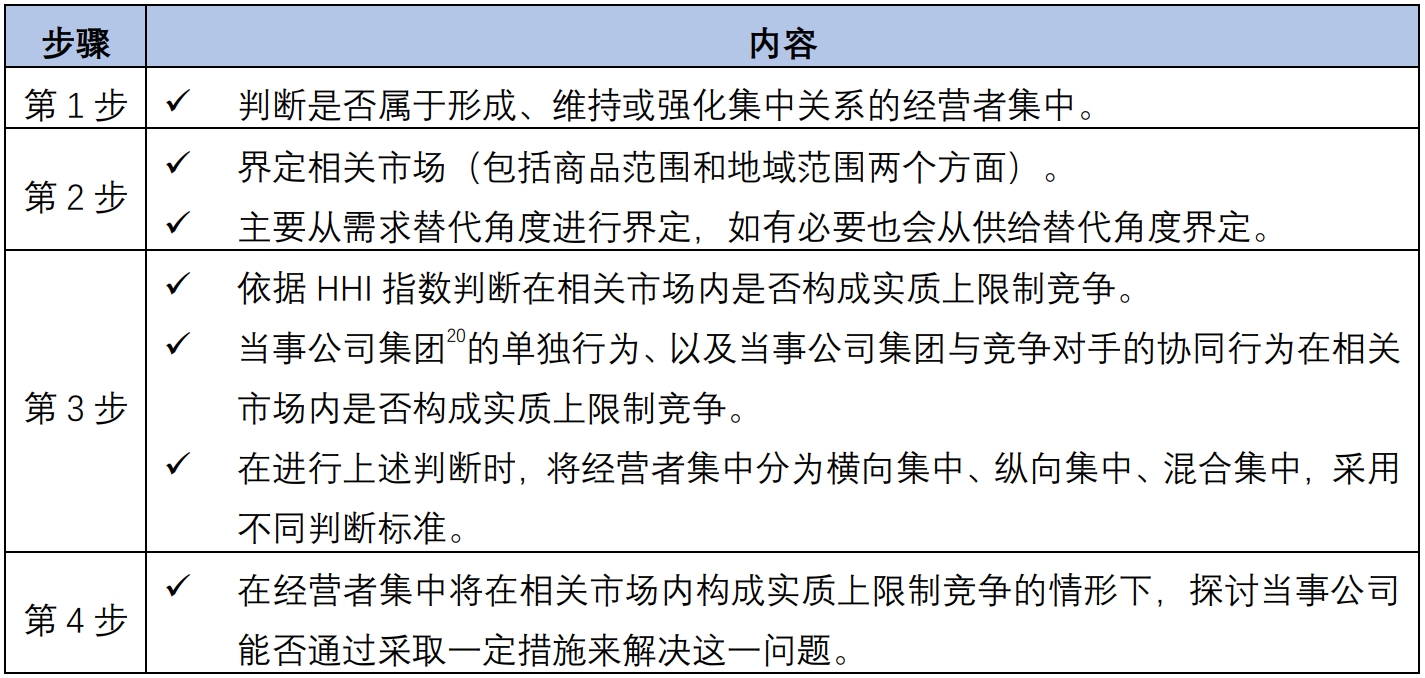

7. 审查实务

(1) 审查要点

在对经营者集中进行审查的过程中,公平交易委员会通常会通过以下4个步骤判断是否批准该经营者集中。

点击可查看大图

(2) 审查数据

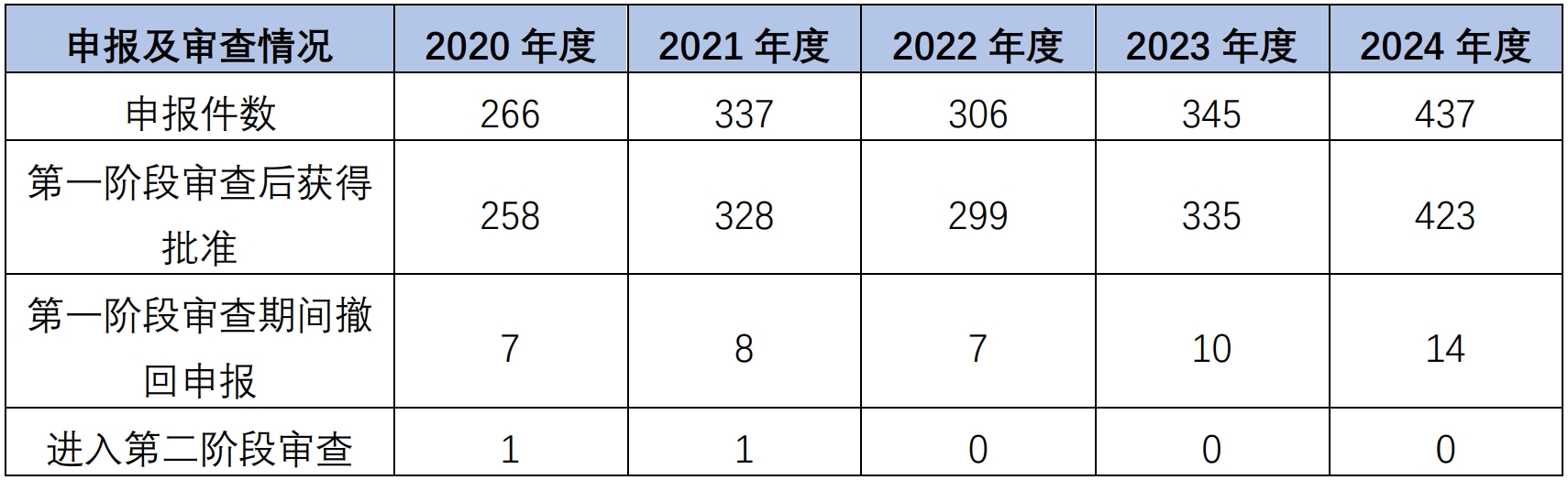

公平交易委员会每年都会发布经营者集中申报情况的统计数据[11]。根据2022年度和2024年度的统计数据,2020年度~2024年度的经营者集中申报及审查情况如下表所示[12]。另,其中也包括6起涉及中国企业的申报案件,均在第一阶段审查后获得批准。

点击可查看大图

从上表数据可知,经营者集中申报大部分只需通过第一阶段审查就可以获得批准,进入第二阶段审查的情况非常少见。不仅如此,由于申报方通常会进行事先咨询,因此自上世纪80年代以来,日本尚未出现过公平交易委员会禁止经营者集中的案例[13]。因此,日本的经营者集中审查实务中发生严重影响交易进程的情形较少。

8. 罚则

日本反垄断法针对违反经营者集中申报手续的行为规定要依法追究刑事责任。但是,从公开信息来看,鲜见处罚案例。

根据反垄断法的相关规定,经营者违反申报义务(包括应申报而未申报,以及不实申报)或等待义务的,可能面临的后果如下:

(1)被追究刑事责任;具体而言,可能被处以200万日元以下的罚金(第91条之2)。虽然该罚金原则上仅针对故意实施违法行为的个人;但是,如果是公司的法定代表人、员工等实施了该等违法行为,除了本人以外,公司也有可能被处以200万日元以下的罚金(第95条第1款);

(2)公平交易委员会下达恢复原状等排除措施命令(第17条之2);或

(3)公平交易委员会就经营者集中行为提起确认无效之诉(第18条)。

[注]

[1]独占禁止法:公正取引委員会 (jftc.go.jp)。

[2]https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/index.html

[3]https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/sogyo/140224/item1-1.pdf

[4]https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/kigyoketsugo10.pdf

https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/shishin.html

https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/kaiseiyouryou_files/250404_01.pdf

[5]“被收购方”是指,例如取得股份情形下的股份发行公司,吸收合并情形下的因吸收合并而消灭的公司,业务等受让情形下的业务等的出让方。

[6]“收购总额”是指与该收购相关而收受的款项、股份、证券以及其他资产的合计(包括将来预计收受的款项)。

[7]https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/taiouhoushin.html

[8]“排除措施命令”是指,命令经营者停止实施违反反垄断法的行为,并采取必要措施排除该等行为。

[9]在“听证通知”中,公平交易委员会将记载拟发出的排除措施命令的内容、实施听证的日期、地点等;经营者可以在听证中提交证据,发表意见,公平交易委员会根据听证的情况决定是否发布“排除措施命令”。

[10]https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/qa/kinshikikan.html

[11]https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/joukou.html

[12]https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/kiketsu/230628jbettenn1.pdf

https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/joukou_files/R6doukoukiketsu.pdf

[13]https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20110905079.pdf。另,公平交易委员会公示了部分案例,其向当事公司提示存在风险后,当事公司主动放弃实施原拟定的经营者集中交易(https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/mondai/index.html)。