浙江法院2024金融审判典型案例:上市公司与关联方“共同借款”的法律认定(下)

浙江法院2024金融审判典型案例:上市公司与关联方“共同借款”的法律认定(下)

引言

上篇《浙江法院2024金融审判典型案例:上市公司与关联方“共同借款”的法律认定(上)》介绍了该案的争议焦点和代理意见。在此基础上,本文将进一步结合相关规定的立法目的,从理论和实践、司法和监管等多个维度,进一步论证此类上市公司与关联方“共同借款”应当穿透适用担保规则的必要性,并对相关交易主体提出法律建议以防范交易风险。

一、现行法下严格规范上市公司对外担保的立法目的

现代公司治理模式下,关于法定代表人的相关规定,意在便利拥有独立人格的法人通过法定的自然人代表作为担当者对外交往。但在实践中,出现了大量公司法定代表人擅自以公司名义对外签署协议并损害公司利益的情形。对此,《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称“《九民纪要》”)和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》(以下简称“《民法典担保制度解释》”)特别强调规范合同相对方的合理审查义务,否则将导致相关合同无效或者对公司不发生效力。立法和司法均选择从公司担保决议作为切入点来规制公司对外担保行为,以确保公司法定代表人的行为符合公司真实意思,防止法定代表人慷他人之慨而损害公司其他股东和债权人的合法利益。[1]

对于上市公司而言,《民法典担保制度解释》更是强调应当将其与非上市公司进行区别对待,在相对人的合理审查义务方面比非上市公司要严格——相对人应根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息与上市公司订立担保合同。在担保合同对公司不发生效力之时公司的责任承担方面也有所不同——上市公司既不承担担保责任,也不承担赔偿责任。这主要考虑到上市公司违规违法担保,已经严重影响上市公司的质量以及证券市场的健康发展,因此需要从根本上加以制止,否则极易异化为控股股东、实际控制人“掏空”上市公司的工具,严重冲击资本市场秩序,极大地损害中小投资者利益。根据上市公司的监管规则,凡是对外担保和重大关联交易,均须公开披露,拟与上市公司订立合同的相对人对此都知道或应当知道,且上市公司公开披露的事项很容易查询,不会增加相对人的负担。如果像非上市公司那样还要根据公司的过错程度承担相应的赔偿责任,就不可能根治上市公司违规违法担保问题。[2]

二、担保类型的多样化与担保功能主义的法律体现

在严格规范上市公司对外担保的背景下,相关违规担保在实践中也不断以更加多样和更加隐蔽的方式出现,除了典型的担保类型,亦存在多种多样的具有“担保”功能的合同。对此,相应的司法制度也在不断形成和完善之中。例如,《九民纪要》第23点规定的“债务加入”,以及第91点规定的“差额补足”、“回购”、“流动性支持”等增信措施均可适用担保规则。此外,《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)第388条以及《民法典担保制度解释》第1条也规定,除了传统的抵押、质押、留置、保证之外,担保合同还包括所有权保留买卖、融资租赁、保理等其他涉及担保功能的合同,相关涉及担保功能发生的纠纷,也适用《民法典担保制度解释》的有关规定。可见,现行法下对于担保规则的适用,并不以典型的担保类型为限,而是更加强调是否具有“担保功能”的相关交易目的。

对于“共同借款”的交易结构而言,通常是在借款人与出借人的借款合同中,上市公司以“共同借款人”或者“联合借款人”的名义签章,但上市公司不实际接收款项,也不实际使用所借资金,借款人届期未依约还款的,上市公司因其共同借款人的身份而负有清偿义务。在该交易模式中,从出借人角度看,上市公司需对借款承担共同清偿责任,出借人可直接要求上市公司偿还借款,从而保障自身出借资金的安全;从上市公司角度分析,此类 “借款” 交易通常无需经过董事会或股东会决议,同时也避开了针对上市公司对外担保的监管规定;而从借款人角度出发,上市公司参与的 “共同借款” 在客观上起到了增强信用的效果,有助于提升其融资效率。[3]但在此类“共同借款”交易中,上市公司并非实际借款和用款主体,在其未收到任何款项的情况下,却要对实际用款人的相关还款义务承担“连带责任”,具有明显的担保属性及实践效果,符合非典型担保的特征,与《民法典》和《民法典担保制度解释》所强调的“其他具有担保功能的合同”相吻合。

三、相关“共同借款”行为应准用担保规则

1. “穿透式审判思维”的法律要求

《九民纪要》等司法指导意见多次强调,人民法院对于民商事案件的审查,应当通过穿透式审判思维,查明当事人的真实意思,探求真实法律关系,相关权利义务的认定并不单纯取决于合同的形式外观。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》(以下简称“《民法典合同编通则解释》”)第15条亦进一步强调:“人民法院认定当事人之间的权利义务关系,不应当拘泥于合同使用的名称,而应当根据合同约定的内容。当事人主张的权利义务关系与根据合同内容认定的权利义务关系不一致的,人民法院应当结合缔约背景、交易目的、交易结构、履行行为以及当事人是否存在虚构交易标的等事实认定当事人之间的实际民事法律关系。”

此类上市公司参与的“共同借款”交易中,从缔约背景和交易目的看,相关上市公司的资信状况通常较好并有充足的银行授信额度,如上市公司有融资需求完全可向正规金融机构获得更低利率的贷款,通常系另外一方共同借款主体有实际的融资需求,并借助上市公司的资信能力向出借人融资。此外,考虑到民间借贷合同系“实践合同”,故更需要结合相关交易的履行行为进行判断,包括:上市公司与出借人之间是否有历史商业往来、上市公司与出借人是否就共同借款协议的内容进行过沟通和缔约磋商、上市公司是否实际收取或使用借款资金、上市公司与其他共同借款人之间是否有共同借款的事实基础,以及上市公司财务记录中是否存在对出借人的负债和共同借款人的财务往来记录等因素。在相关“共同借款”缔约背景、交易目的、交易结构和履行行为不符合一般交易习惯且不具备商业合理性的情况下,不能仅以“外观主义”来认定各方当事人之间的法律关系,而应当通过穿透式审判思维,查明当事人的真实意思,探求真实法律关系。

2. “单务性”和“无偿性”的法律特征

借款合同作为“双务合同”,相关借款人负有还款义务的前提系借款人已经从出借人处收取和使用了借款本金。但担保合同却具有“单务性”和“无偿性”的特点,在担保合同中,担保人在未从借款人处实际收到借款的情况下,却要单方面对相关借款承担还款义务。

若在相关“共同借款”交易中,上市公司就共同借款做出的意思表示确属真实,上市公司应具备行使相关权利与实际使用借款资金的表现。相反,若在相关交易中上市公司仅承担还款义务人却并非收款方和实际用款方,在借款合同履行期间既未收取、也未使用任何借款资金,却仍需承担连带还款责任,这足以说明其参与“共同借款”的实质,不过是为了绕开监管规则,为他人债务增信,属于法律规避范畴。

3. “举轻以明重”的基础法律逻辑

相较上市公司对外提供担保,其参与“共同借款”所负担的义务更重:出借人可直接对上市公司主张债权,但上市公司作为债务人无法享有担保人基于担保从属性的保障。此外,提供连带责任保证之时,就债权人履行保证债务的请求,担保人还可主张保证期间经过、债务人对债权人的抵销权或者撤销权等抗辩权,但上市公司自身成为共同债务人时则无此类权利。这一情况引发了评价冲突:上市公司参与“共同借款”的法律风险远高于对外提供担保,现行法严格规范上市公司对外担保行为,然而对于“共同借款”行为的态度却更为宽容。[4]

根据“举轻以明重”的基础法律逻辑,上市公司对外担保尚需要严格履行决议和公告程序,若上市公司“共同借款”形式可以轻易规避相关法律和监管的担保规定,将导致实践中出现大量以“共同借款”之名规避上市公司担保规定的情形,致使《民法典》《民法典担保制度解释》《九民纪要》以及上市公司监管规则等相关法律法规的立法目的落空,严重扰乱司法实践和证券市场秩序,造成恶劣的不良社会效果。

四、司法实践对于此类纠纷的审判趋势愈发明朗

鉴于法律和司法解释尚没有对“共同借款”准用担保规则作出直接明确规定,实践中对该类问题存在一定的争议。此前的保守裁判观点认为,从合同约定判断,上市公司与他人共同借款并不违反法律的禁止性规定,只要借款合同有上市公司的公章与法定代表人的签字,就应视为上市公司的真实意思表示,并不影响交易的定性。

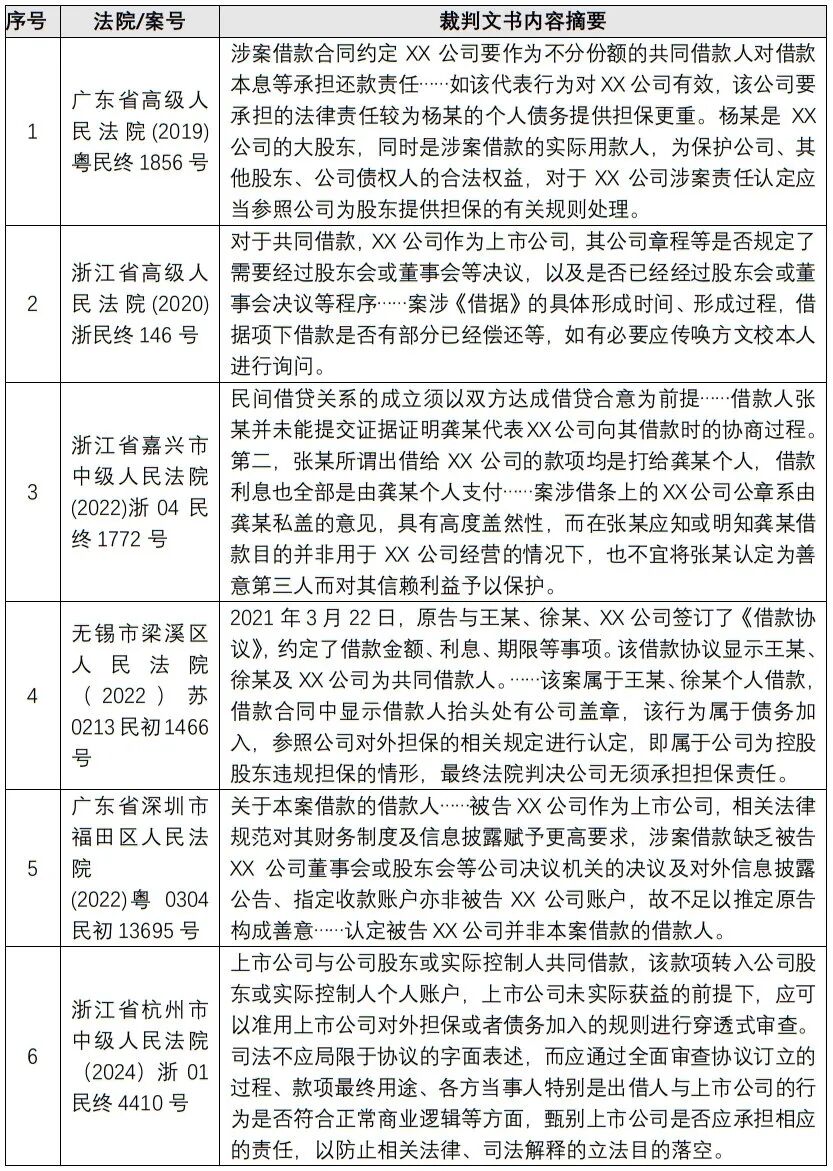

但随着《九民纪要》《民法典担保制度解释》以及《民法典合同编通则解释》的相继发布,愈发强调穿透式审判思维的运用,担保制度规则也逐步从形式主义走向功能主义,相关上市公司担保规则的立法目的也在实践中不断贯彻。监管层面,亦存在上市公司违规“共同借款”的相关处罚案例,明确将此类交易认定为“担保”[5]。在此情况下,司法裁判需要与行政监管形成合力,共同朝着根治上市公司及证券市场违规担保的方向努力,实践中也出现越来越多的裁判案例,将此类以“共同借款”形式规避担保的交易参照担保的规则进行审查。

点击可查看大图

五、结论与建议

根治上市公司违规违法担保这一资本市场的“顽疾”和“毒瘤”,需要证券监管与司法层面的协同发力。面对实践中出现的愈发多样和隐蔽的担保类型,相关法律法规和司法解释也在不断完善。对以“共同借款”形式规避上市公司担保制度的情形,越来越多的裁判案例运用“穿透式审判思维”,综合审查相关协议的交易背景、缔约过程、交易结构、收款主体、款项用途、还款安排等要素,按照担保的标准判定上市公司的责任,以防止相关法律、司法解释的立法目的落空,维护上市公司的社会价值和证券金融市场秩序。

在此情况下,对于上市公司而言,需要审视和完善内部管理制度,特别是担保管理制度和用章管理制度,明确将此类“共同借款”等隐性担保列为担保业务类型之一进行统一规范管理,同时将相关管理制度进行公告披露,以充分提示交易对方;对于债权人而言,需要自觉规范与上市公司的交易行为,提高与上市公司交易的审查标准和注意义务,避免侥幸心理,对于此类“共同借款”建议严格要求相关上市公司按照“担保”的标准提供决议和公告,依法保障自身合法权益。

[注]

[1]最高人民法院民事审判第二庭:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第八条释义。

[2]最高人民法院民事审判第二庭:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第九条释义。

[3]高圣平:《上市公司“共同借款”行为的性质认定》,载《人民法院报》2024年7月4日第5版。

[4]同上脚注3。

[5]参考案例:创业板监管函(2022)第163号、湖北证监局行政处罚决定书[2019]5号等。