山雨欲来:中国家族信托或将面临诉讼潮?(中篇)——图解家族信托之“气血经络”(财富与家族系列之六)

山雨欲来:中国家族信托或将面临诉讼潮?(中篇)——图解家族信托之“气血经络”(财富与家族系列之六)

任正非说,“如果不搞基础研究,就没根。即使叶茂,欣欣向荣,风一吹就会倒的。”家族信托也是如此,如果没有根,协议再怎么看起来“专业”,在法庭上,就会“一吹就倒”。

前言

企业家设立家族信托,有三重隐忧。一怕“金钟罩”蜕变成“纸老虎”,信托在公权力和诉讼面前不堪一击。二怕“交接棒”变成“掉链子”,代际控制权没有做好,信托建了也白搭。三怕“专业拼图”变为“千头万绪”和“一团乱麻”,复杂架构和碎片化流程——吞噬时间、耗尽心力。在文末,我们会探讨如何解决这三重隐忧。

在公布答案之前,不妨看一下任正非在接受《人民日报》采访时曾强调的,“如果不搞基础研究,就没根。即使叶茂,欣欣向荣,风一吹就会倒的。”“科学的突破,世界上理解的人本来就少,不理解的人就不要去评价。”

对于像家族信托这样的法律领域,也需要高度重视理论的研究,而不是仅仅去随便找几份信托协议模板抄抄弄弄,如果“没有根”,信托协议看上去很专业、很“唬人”,但在法庭上,可能“风一吹就会倒”。

《上篇》中笔者梳理了家族信托暴雷的四大典型征兆——未聘持牌专业信托律师、隐性风险藏于“无瑕疵”协议、以“资产隔离”之名掩盖“虚假防护”之实,以及信托架构缺乏权力制衡。这些问题看似分散,实则根源一致:即信托架构设计这一“隐蔽工程”缺乏认知、没有理解,更没有做好。

信托协议是否靠谱,不是看其印刷字体、格式美观度或受托机构的知名度;审查协议如果未触及“架构”、“权力平衡”这一本质,就像经络淤堵、筋骨错位,病灶迟早会出现。

更为严重的,如果信托在一开始就存在隐性的利益冲突,好似人体内在的“气血相冲”,该情形下一方有机会谋取不正当的利益,哪怕作为客户的委托人当下大笔一挥签署了信托协议,“争议”的定时炸弹已悄然埋下,何时引爆只是时间问题。

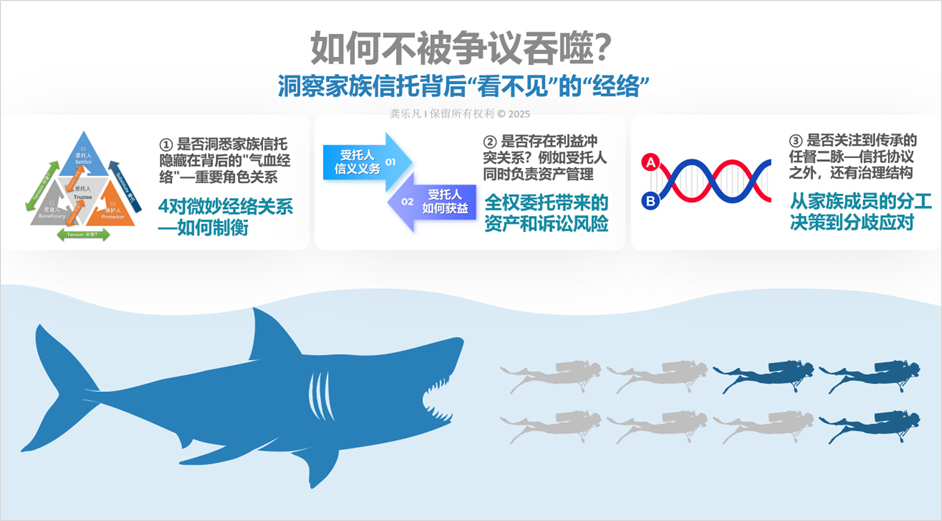

本篇将结合国际信托治理经验与国内实操案例,图解信托架构的“气血经络”,从底层的“基础科学理论”入手,分析导致信托诉讼的根本原因。下图为三个引爆信托诉讼的关键方面的概览图。

点击可查看大图

如果不全面了解上述的隐性问题,信托协议看似再“完美”,企业家及其家人分别作为“委托人”和“受益人”的权益,在未来的某天很可能会被“争议”这头“鲨鱼”所吞噬。

一、隐藏在信托之中的玄机:从一则寓言故事说起

中国古代著名思想家庄子(庄周)在其著作《庄子·养生主》中讲述了一则名为《庖丁解牛》的寓言故事。该故事寓意深刻,既富有哲理,又形象生动,是中华文化经典之一。

战国时期,有一位名叫庖丁的厨师(“庖”是厨师的意思,“丁”是人名),他为魏国国君文惠君(梁惠王)宰杀分解一头牛。

庖丁宰牛的动作极其熟练优雅,他手按、肩靠、脚踩、膝盖顶,动作一气呵成,刀子切入牛肉时发出“騞騞”的声音,就像演奏音乐一样,与《桑林》舞蹈和《经首》乐章的节奏完美契合。

文惠君看呆了,赞叹道:“哇,太厉害了!你的技术怎么能达到如此高超的地步?”

庖丁放下刀,回答说:“我真正喜欢的是‘道’,已经超越单纯的技艺了。(臣之所好者道也,进乎技矣。)刚开始我学宰牛的时候,眼里看到的就是一头完整的牛;但三年后,我已看不到整头牛,而是看到牛的内部结构;现在呢,我凭着精神和直觉去操作,而不是靠眼睛去看。我顺着牛体的自然纹理,劈开筋肉的间隙,导向骨节的空隙,完全依照牛本来的天然构造下刀。那些经络相连、筋骨聚结的地方,我从不硬碰,更不用说大骨头了!”

庖丁真正追求的不是单纯的宰牛技术,而是“道”——即事物的本质规律与自然法则。当一个人掌握了事物的内在规律,他的技艺就达到了出神入化的境界。庖丁善于观察和总结,熟悉牛体结构,不是靠蛮力去分解牛,而是“依乎天理”“因其固然”,按照牛身体自然的构造下刀,避开了坚硬的骨头和筋络,专挑缝隙和柔软处动手,才能如此能游刃有余。

“庖丁解牛”的深刻寓意,恰是理解家族信托架构的钥匙。人生如同解牛,会遇到各种复杂的“内在纹理”、“筋骨交错”。人体的健康也是如此,所谓“健”是指强壮、有力,有活力、有生气;而“康”,是指气血经络的顺畅、通达。如果不顺着经络去设计方案,只顾表面的OK,避开冲突和矛盾的核心,想要达到养生、保身、长久之道是断然不可能的。

那些看似复杂的家族信托架构,以及晦涩的英文条款(海外家族信托协议),让持有英语专业八级证书的律师都望而生畏。但究其本质,正如庖丁解牛所启示的——唯有了解事物的“本质规律和自然法则”,敏锐洞察其内在结构,深入了解人性(贪婪、懒惰、不愿担责等),顺乎天理,用条款搭建“制衡机制”,而非简单堆砌权责,方能在家族信托的设计与运作中“游刃有余”。

Risk comes from not knowing what you are doing.

“风险来自于不懂自己在做什么。”

——Warren Buffet(沃伦·巴菲特)

二、一张图读懂信托中的“气血经络”

家族财富传承,最大的敌人是谁——是自己,是那个“想当然”、糊里糊涂做决策的自己。第二大敌人是谁——是和你有天然利益冲突的人。家族财富传承最容易踩的坑,莫过于“最大的敌人”对于“第二大敌人”无法识别或过度相信。

极端的情况发生在大约900年前,宋徽宗重用奸臣,又被身边的“江湖术士”忽悠说能“撒豆成兵”抵抗金兵,最终徽宗与钦宗父子二人一同被俘,落下“靖康之耻”。父子二人小命都不保,更谈不上什么传承了。

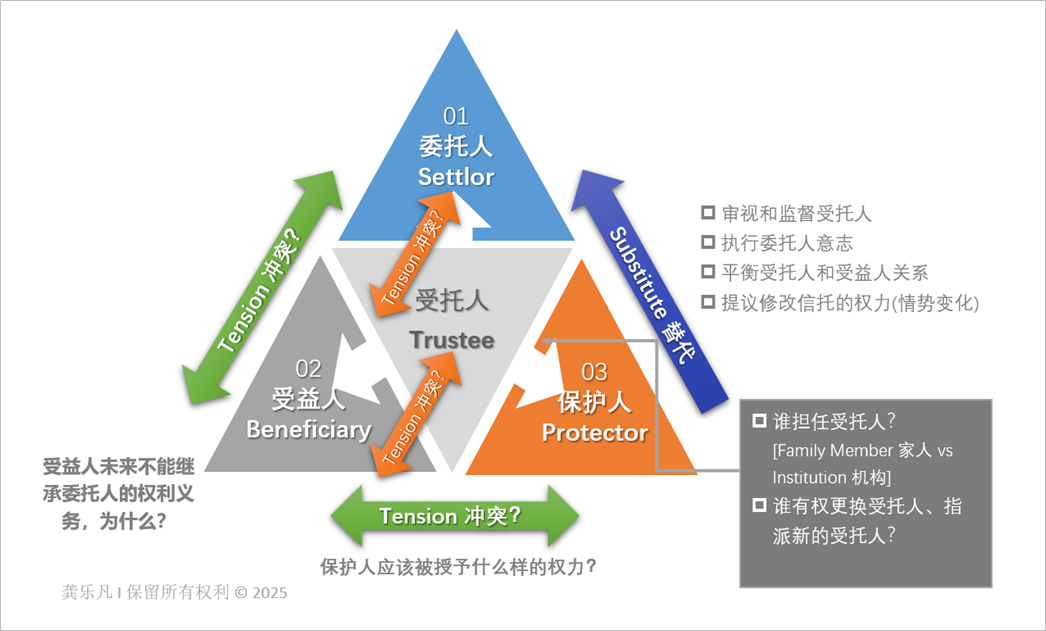

下方的图谱,是笔者基于多年的家族信托研究和实务经验,借鉴英美法系的海外信托的结构,亲自设计的“一张图看懂家族信托的底层架构”[1],展示了信托的核心价值和底层逻辑,是家族信托“基础理论”的可视化拆解。

点击可查看大图

通过此图就可以看懂家族信托背后的本质和玄机,就像人体中无法从体表观察识别、潜行于肌理之下的气血经络。对于要设立信托的企业家,只要读懂这张图,就读懂了家族信托,也能进一步判断你的外部信托顾问的真实能力,以及理解为什么家族信托设立,聘请专业律师如此重要。

在这张图中,委托人、受托人、受益人、保护人(监察人)四方主体形成四组核心利益的隐性矛盾——它们并非抽象的理论概念,而是潜伏在信托架构中的 “定时炸弹”:唯有提前识别冲突本质,才能通过条款设计搭建制衡机制;若忽视冲突存在,诉讼争议的爆发终将成为必然。

(一)委托人和受托人(信托公司)之间的“冲突”

笔者服务的不少企业家客户,对于家族信托关注的首要问题往往是:我把资产交给信托公司,是否我就对其失控了?

首先,这涉及到一项“隐蔽工程”——委托人和受托人的关系。一个甲方,一个乙方,看似风平浪静,但也存在“利益冲突”,为什么?甲方平时可以“佛系”,但当信托资产由于受托人的原因而“暴雷”时,甲方自然会“拍案而起”,启动诉讼要求赔偿、补偿。超高净值个人如果聘请法律顾问,法律顾问必然要代表其客户,重点关注如何保护客户的利益,避免受托人滥用权力。

那么受托人呢?部分受托人图省事,恨不得在制式合同写满自己这一方的权力(权利),几乎不提自身义务;反观委托人和受益人的权力(权利),最好少写,甚至不写。这种做法看似在法律上对自己“武装到了牙齿”,占到了便宜,实则是在为自己埋下一颗“定时炸弹”。因为一旦客户察觉到问题,聘请专业律师审阅合同后,发现自己被忽悠,必然“怒发冲冠”,届时引发的纠纷与后果,大家可自行“脑补”。

笔者接触到的规范的信托公司,都会主动向客户建议聘请自己的律师,严格审查信托公司的“制式模板”,并说明合同“模板”可以修改。如果客户对合同有异议或其他问题,建议签约前一并解决,而不是留到将来发生“不愉快”时再去应对。这其实也是非常明智的做法——在流程上把控风险,让客户在签字前充分考虑并获得专业的咨询建议。

其次,从制衡的角度,有一项很重要的设计是设立“权力保留信托”(reserved power trust),即让委托人保留部分权力(例如投资管理),从而防止受托人因滥用权力或管理不善而败光信托资产。

从前述的制衡延伸到委托人和受托人“微妙关系”的另外一面,则是“控制力”的平衡,如果委托人对于信托资产掌控的权力过大,那么信托就有可能被认为是虚假信托(sham trust),或者即便信托成立,也不具有资产隔离的效果。此时信托之下的资产将视为委托人的个人资产,其债权人有权针对该信托资产主张债权权利。

这个平衡的实现也仰赖专业的律师,结合信托管辖地的法律与判例,进行精准地分析和设计。

(二)受托人和受益人之间的“冲突”

企业家客户对于家族信托关注的第二大问题是:去世以后,“我的受益人”有保障吗?其家人作为受益人的权益能得到有效维护,还是得完全听命于受托人?

这就涉及到第二个信托内在的“气血经络”问题。在委托人去世后,受托人成为信托资产的直接管理者,而受益人则聚焦于 “自身受益权的实现”,二者的冲突极易激化:受益人可能会起诉受托人,目的要么是为了终止信托,“拿回”信托之下的所有资产,要么是认为受托人侵犯了他(她)的权利,该做的分配的没有分配做,或者“不当管理”信托资产,导致资产的损失,或者其他违反信义义务(fiduciary duty)的行为。

中国台湾企业家王永庆,以及中国香港歌手、演员梅艳芳的家族信托纠纷就是典型例证:二者均在生前设立了家族信托,但在他们去世后,王永庆长子王文洋通过诉讼挑战信托管理人资格、要求核查资产;梅艳芳母亲因不满分配金额起诉主张 “信托无效”,最终不仅诉讼失败,还因高额律师费耗尽信托资产,导致破产,流落街头,让人唏嘘。

应对这两者的冲突,信托的架构设计就很关键。除了条款的设计之外,机制的设计更为关键。例如,设置一位“保护人”(监察人)或者建立多人的“保护人/监察人委员会”,代表已经去世的委托人的意志,监督受托人履职并作出公允的决策,例如特批受益人合理花费的申请。如果发现受托人存在滥用权力、违反信托协议,违背信托设立人意愿,或者其他侵害受益人权益的行为,可以不用通过诉讼,即有权撤换受托人。此举能通过制衡的方法,协调受益人和受托人两者的关系。

(三)委托人(客户)和受益人(客户子女)的“冲突”

设立信托的客户(委托人)与受益人存在隐性矛盾甚至“利益冲突”,为什么?委托人设立信托,就是不希望一次性给到受益人大笔的遗产,可以让其任意处置、挥霍,甚至被骗。(注意:在全世界范围,受益人被损友或者所谓的“投资顾问”“理财顾问”误导甚至欺骗,是资产折损、快速湮灭的最重要原因之一。)而受益人的诉求又是什么?——恰恰是最大的分配自由,甚至是索性撤销或击穿信托、终止信托,最好一次性分得资产。从这个角度看,委托人和受益人是有冲突的。

所以,作为委托人的法律顾问,就要高度关注家族信托是否会在委托人去世后被轻易地终止。如果被终止,资产作为遗产被分配给受益人,就会违背委托人的真实意愿。然而,如果不理解这个“冲突关系”,就会轻视《信托协议》中的终止条款,遗漏“终止”存在的问题。

(四)“保护人”(监察人)和受益人的冲突

在家族信托的实际运作中,保护人角色往往面临多重潜在争议点:一方面,保护人对委托人设立信托的核心意图解读,可能与受益人基于自身立场的理解存在偏差,进而引发二者认知层面、解读层面的分歧;另一方面,保护人并非完全处于“中立真空”,其决策过程可能受到家族内部纷争、个人主观偏见等外部因素的干扰,甚至还有可能存在“利益冲突”,影响判断的客观性;更关键的是,部分信托契约在赋予保护人广泛自由裁量权的同时,未能提供清晰、具体的操作指引和义务设定,这既为保护人滥用权力留下了空间,也使其在行使权限时容易陷入 “无据可依” 的困境,最终可能对信托目的的实现与受益人权益造成不利影响。

当发生争议时,保护人同样可能面临诉讼,被主张需要就其“过错”或“过失”承担损害赔偿责任。无论保护人是否无辜,都需要“自掏腰包”承担律师费(除非另有明确约定),投入大量时间应诉;如果最终败诉,其承担的损失可能超过其因担任保护人而获得的所有报酬。面对这一困境,该如何解决?

One can steal ideas but no one can steal execution or passion.

“别人能窃取你的想法,但无人能窃取执行力或者热情。”

——Tim Ferriss(提姆·菲利斯)

三、家族信托“拆弹”:复盘家族信托协议的四个“雷区”

当我们理解了家族信托背后的“气血经络”,再次复盘什么导致了家族信托的争议和诉讼,就会变得像庖丁解牛一般清晰。

(一)信托诉讼“雷区”之一:受托人或委托人(设立人)权力过大?

对于境内信托来说,更为常见的是“标准协议”中,受托人被赋予过度宽泛的权力却缺乏有效制衡机制,而其义务条款几近空白。所谓“全权委托”表面上看为受托人管理信托资产带来了充分的便利,但是这也为理财经理的“操作不慎”导致信托资产“暴雷”埋下了伏笔。实践中,委托人在信托产品暴雷之后要起诉受托人,受托人是否履行了《信托法》以及《信托协议》项下的信义义务(fiduciary duty)就成了在诉讼中的关键争议点之一。如果受托人在进行投资决策过程中,既没有必要的程序和步骤(违反谨慎义务),又存在利益冲突(违反忠实义务),那么受托人就面临较大的败诉风险(即便受托人起草制备的模板式的“标准”《信托协议》一边倒地约定了对受托人有利的条款)。

对于国内的家族信托来说,受托人最大的误区之一就是迷信所谓的“标准”协议,认为信托协议的约定只要对自身有利,就万无一失,其可以随意行使“管理权力”,殊不知《信托法》有更高位阶的法定义务成为信托公司的“紧箍咒”。而有的受托人可能也由于这样的误解,就对于管理资产的流程没有进行必要的规范,成为未来导致其承担败诉风险的软肋。

即使信托资产尚未“暴雷”,当委托人意识到从未请过专业律师审阅过这些“标准协议”,如今聘请专业人士重新复盘时,看了协议后“大吃一惊”的现象也不少见。例如,有的“标准协议”中部分权力条款明显失衡——仅需“提前通知”即可单方解除信托协议,或者委托人死亡之后,信托即解除,资产直接分配给受益人。这种条款设计对于期望通过家族信托实现跨代财富传承与风险隔离的委托人而言,无疑构成根本性信任危机:当核心条款可被任意终止时,所谓的“长期权益保护”何以立足?经专业律师审阅后,当事人发现了这样严重的瑕疵,那么所谓“标准协议”的专业性何在?

海外的家族信托,则情况有所不同,可能还需要额外关注的是——委托人是否“权力过大”,导致未来遭遇诉讼时,该信托资产被视为委托人的个人资产,被法院裁决可用于债务清偿。

值得关注的还有来自于家族办公室与受托人之间的冲突,这尤其在海外信托架构中比较显著——家族办公室容易将受托人当作“橡皮图章”,受托人对于家族办公室的与资产管理和处置等重要信息的获取存在障碍或局限。例如,对于一项重要的投资、并购,家族办公室往往是在最后一刻才将法律文件交给受托人让其“走流程”审核同意,但受托人往往需要充分的信息做出评估,避免自己因为“失职”而违背信义义务(fiduciary duty),如果将来这个交易产生争议甚至诉讼,那么对于批准这个交易的受托人来说,自身也会招致风险。

(二)信托诉讼“雷区”之二:委托人、受益人的保障和权力缺失?

受托人权力过大的另外一面,就要同时看它的“相对方”——委托人、受益人,在信托协议项下的权力设置、权利保障如何。

例如,委托人权利(权力)过小,无任何影响力和灵活性,甚至无权阻止受托人投资“高危”理财产品,无权从信托资产中借款,这些方面和“受托人权力”没有直接关系,但是对于委托人、受益人来说,却十分重要。这就需要专业律师在审查《信托协议》时,结合家族信托的国内外最佳实践,做出合理安排。

另外,在受益人除了“等候分配”而没有任何权力的情形下是否会催生信托诉讼?

借鉴海外信托的欧美实践,我们发现,当受益人在信托管理中没有实质性话语权时,由于感觉毫无控制权,他们可能更容易对信托受托人、保护人等“信托官员”及其管理方式感到不满,当事情进展不如预期或不够顺畅时,这种无力感可能进一步加剧其负面情绪,从而催生冲突纠纷。

当一个人没有话语权和影响力时,容易滋生不满——这是人性使然。梅艳芳设立的家族信托,其母亲在家族信托中作为受益人,虽然拥有每月不菲的生活费,但除此之外没有任何权利(权力)、话语权,于是就渐渐滋生了对信托的不满,最终聘请律师试图击穿废除该家族信托。

相反,当受益人能够参与部分决策过程,或者能够撤换和任命“信托官员”——或者至少对撤换和任命施加影响——他们就更有可能感受到自己拥有一定程度的话语权或控制权。这种赋权有助于避免纠纷。

真正理解家族信托背后的“经脉”和“人性”的专家心领神会,当人们感觉自己被排除在外,是容易引发纠纷的重大原因。

(三)信托诉讼“雷区”之三:制衡/平衡以及“反利冲”机制缺位?

信托协议中当事人各方的权力(权利),其实很难量化什么是“过大”什么是“过小”,但是基于前文所述的信托背后的“经络”,当事人各方的潜在矛盾和冲突点是关键。家族信托要“长治久安”、信托资产“基业长青”,重点不是在于签署协议前如何“抠字眼”,而在于信托架构的设置,通过建立科学的机制平衡各方当事人的权力和利益。

有时候,哪怕信托协议条款再完美,也扛不过一个小细节,就是“利益冲突”。受托人的个人利益可能与受益人的利益发生冲突——尤其是在投资方面。例如,受托人可能对某些投资项目拥有个人或财产上的利益,就像一些信托公司既担任受托人,又负责“理财”(管理资产获得收益),那么这两者是否存在“利益冲突”呢?如果是更极端的情况——例如个人身份担任受托人,然后将信托资产投入到自己创办的公司中,该行为合适吗?

也许受托人的律师起草的“完美”信托文件,会“豁免”这类利益冲突的约束,但当信托资产“暴雷”,受益人或者委托人对受托人提起诉讼,受托人可能会发现——在法院的裁决下,这样的“豁免”并不真正有效。

那么什么才是应对这类“利益冲突”的最佳实践?现在更为常见的做法是——要求受托人必须披露任何可能存在利益冲突的交易,获得批准后方可进行。

不少情形下,起草信托文件的律师会将自己指定为受托人——在国内也的确出现过该类情况——某律师为其客户设立离岸家族信托并担任受托人,在客户去世之后,将自己的女儿增加为该信托的受益人,该案最终还演变为境外的信托诉讼,在业界曾引发轩然大波。

此外,委托人的遗产执行人是否适合担任受托人?这样的任命是否符合信托的最大利益?答案是不确定的。经验丰富的信托律师、诉讼律师通常会将此类任命视为一个潜在的“危险信号”,认为需要进一步深入审查。

梅艳芳设立的家族信托,虽然不能简单粗暴地认为该金融机构受托人的“权力过大”,但由于没有“保护人”或“保护人委员会”的制衡,导致受益人(梅艳芳母亲)由于希望分配到更多财产而不断挑战信托合法性时,最终却因为律师费和诉讼费“烧光”了信托资产。

上述的情况都意味着,科学、安全、稳健和可持续的家族信托,绝对不能“机制缺位”。未指定保护人(监察人)、投资管理人(以及多重任免顺位),缺乏制衡,缺乏“利益冲突”的纠错机制,无疑是为未来的诉讼争议埋下了定时炸弹。

说到信托诉讼,《信托协议》里面有一项“标准”条款,就是受托人可以在信托资产中提取费用用于诉讼费和律师费。那么问题来了,假如受托人被告,原因就是其违反诚实信用原则、不当动用信托资产、违反利益冲突、侵害受益人权益甚至存在欺诈等情形,此时律师费是否也能从信托资产中支取?

在海外信托中,若受托人产生的费用不符合正当支出条件,则相应的赔偿权利将丧失——例如,当受托人违反信托义务、存在不诚信行为、故意失职,或在某些情况下存在重大过失时(具体视司法管辖区的法律以及信托契据或法律规定而定)。如果相关指控涉及不诚信行为、故意失职,或者存在严重不当行为的初步形式证据(prima facie case),法院通常会在结果出来前限制受托人动用信托资金,或者要求受托人作出承诺(undertaking),表示若最终抗辩失败则须偿还相关费用。

在海外信托中,如果是英格兰、威尔士、香港、加拿大(适用普通法之省份)等地,受托人可以争取到的“最佳实践”是向法院申请Beddoe令(一项法院授权使用信托资金支付诉讼费用的命令)。若该申请获批,在受托人按照法院授权范围进行诉讼的情况下,可以从信托资产中支取费用用于诉讼费律师费。

在国内家族信托中,笔者见到的不少“标准模板”明确受托人在围绕信托的诉讼中可以在信托资产中支取律师费和诉讼费,但是没有前述的“例外条款”。所以,其故意失职、有违诚信的做法,仍然可以从信托资产中支取律师费和诉讼费——这也再次说明了,设立家族信托的企业家聘请专业的家族信托律师有多重要。

只有建立了“机制”,才能遏制过大的受托人权力,才能进行平衡与制约,防范利益冲突,有效保障委托人和受益人的权力(权利),也有助于防止信托资产因为“权力滥用”而导致“暴雷”。

(四) 信托诉讼“雷区”之四:其他合同条款瑕疵

除了前述的“制衡”条款对于家族信托避免争议、诉讼非常关键外,其他的合同一般性条款,看似“平常”,但在家族信托的语境之下,仍需予以特别关注。

例如家族信托协议的终止条款,有的信托协议约定“委托人死亡,信托即终止”,这几乎完全背离了设立家族信托的初衷。这样的约定疑似复制粘贴商事信托合同的条款,根本不适用于家族信托(需要持续多年、甚至永续)。

而针对赔偿责任,笔者也曾看过一些《信托协议》从有利于受托人的角度,设置了不合理的赔偿上限(也没有设置例外条款)。这意味着受托人即便完全侵占了受托的家族资产,但只要在有限的金额之内进行“赔偿”即可,这也是荒诞和显失公允的安排。

如果说这些都是信托协议“标准模板”的问题,那么这些问题显然是被“批量生产”从而影响到了无数作为委托人的“老板们”的权益——事先委托专业律师对协议严格审查的重要性可见一斑。

这些重大缺陷,若的委托人(甲方)不聘请专业律师来把关,难不成还寄希望于信托公司或其律师主动“自曝其短”吗?

You don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills.

“你被聘用不是因为技能,而是态度。技能随时可以教,态度却教不来。”

——Simon Sinek(西蒙·辛克)

四、家族信托与家族传承:如果没有找准“任督二脉”

以上讲述了家族信托架构和协议的底层逻辑,就像人的气血经络,如果不深入剖析,容易忽视信托的内在关系错位,一旦出现信托管理、资产分配、资产减值等分歧时,就容易引发争议和诉讼。

然而,从家族传承和财富永续、基业长青的角度,纵使在信托架构和协议都进行了专业的设计和安排,也只是做对了“任督二脉”中的“一脉”。那么另外的“一脉”是什么?

就像前文提及的王永庆设立的家族信托,相信其信托的设计本身有专业高人的指点,但是最终还是被其长子王文洋起诉挑战。那么,其中究竟缺了什么?

我们不妨再看一张“图解”:

点击可查看大图

上图是笔者的《跨越世纪的传承密码:欧美老钱家族最值得借鉴的三个核心要素(财富与家族系列之三)》一文中提及的,结合欧美老钱家族的实践案例,外部法律顾问、治理顾问会先对家族企业进行治理诊断,之后设计相应的改进方案。需要关注的家族治理,包含四大方面:家族持有资产的架构载体、家族企业特有的章程和股东协议、家族企业所特有的治理机构以及接班路径的设计和选择。

其中,家族信托是否有效、科学地设立和落地,属于四大方面中“资产架构载体”的内容之一。而财富传承和家族治理、企业治理模式,对于中国的家族企业的“基业长青”来说意义深远,其价值不言而喻。

所以,家族信托与家族传承的“任督二脉”,一方面是指家族信托协议和架构的内在“气血经络”,另一方面则是家族及家族企业内部的治理结构,包括但不限于家族成员如何设计分工与角色,如何开会、决策,遇到分歧和矛盾该如何应对和化解,这些问题都难以通过“信托协议”来解决。

换言之,家族信托要避免争议,既要高度重视“信托协议”的内在结构和底层逻辑,重视法律专业性和权威性,也要避免“唯信托论”、“信托万能论”,同时关注家族内部的治理,学习欧美“老钱世家”的基业长青之道,方能理解为什么有的家族哪怕没有设立家族信托,仍然可以延续几百年。

The first step towards getting somewhere is to decide you're not going to stay where you are.

“要想有所改变,第一步就是下定决心,不再原地踏步。”

——J.P. Morgan (J.P.·摩根)

文首提及,企业家设立家族信托,有三重隐忧。一怕“金钟罩”蜕变成“纸老虎”,信托在公权力和诉讼面前不堪一击。这就要关注四对微妙的经络关系,尤其关注受托人是否有利益冲突,找对权威的法律专家,夯实信托架构和条款,将所有冲突关系的矛盾和风险降到最低。

二怕“交接棒”变成“掉链子”,代际控制权没有做好,信托建了也白搭。如何应对?这就依赖前述的“任督二脉”。家族信托和家族传承二者不能直接画等号,但是两者相辅相成,并驾齐驱,都需要加以重视,通过专业科学的方法进行系统安排。

三怕“专业拼图”变为“千头万绪”和“一团乱麻”,复杂架构和碎片化流程吞噬时间、耗尽心力。前述的“一怕”和“二怕”,需仰仗专业的法律顾问消除隐忧,否则容易导致:疏漏重要的条款设计和风险点,或者发现了一堆问题,但越理越乱,耗费大量时间精力。

所以,笔者作为家族财富法律顾问,始终坚持一个信念:确保团队所交付的不是零散的、赶工期的法律文件,而是一套“经得起时间考验”的财富增值和防御体系,在法律层面、治理层面以及效率层面都能帮助客户解除“三重隐忧”,获得如释重负般的轻松。

在《下篇》,笔者将进一步借鉴国际和国内的家族信托诉讼和争议案例,通过具体案例与场景还原,清晰展现那些看似“不起眼”的小问题,究竟如何一步步演变为家族纷争与诉讼的大麻烦。

[注]

[1] 笔者注:本图受知识产权保护,未经作者本人书面授权许可,不得复制使用。