以案说法 | 借你一双辨识真假“李逵”的慧眼(上)

以案说法 | 借你一双辨识真假“李逵”的慧眼(上)

摘要

近年来,市场混淆导致的不正当竞争纠纷案件大幅增加。本文分上、下两篇,以笔者代理的实际案件为例,通过2017年修订《反不正当竞争法》前相关市场混淆的案件的大数据分析,对比之后关于市场混淆行为的认定和规制的条款,对办理市场混淆案件给出了具体的维权思路。

市场混淆行为通常又称为商业混同行为,是指经营者利用与他人相似的商业标识,使相关公众对商品或服务的来源产生误认。[1]《反不正当竞争法》(以下简称《反法》)可以规制市场混淆行为,新修订的《反法》第6条设置了"混淆专款"以规制市场混淆行为。由于新法2018年1月1日才正式实施,适用新法的相关司法指导案例尚待时日。通过研究以往市场混淆的司法判例,结合目前的新发案例,对新《反法》的法律理解和适用将有一定的指导和借鉴意义。

一

司法实践中《反法》修订前的案例解读:以景田百岁山侵害商标权与不正当竞争纠纷案为例

作为一名知识产权律师,笔者代理过一些市场混淆案件,比如景田百岁山侵害商标权与不正当竞争纠纷案。[2]在该案中,权利人深圳市景田公司是一家从事瓶装水生产和销售的企业,在第32类"矿泉水、蒸馏水"等商品上拥有第633953号"景田"商标专用权;在第32类"水(饮料)、矿泉水(饮料)、纯净水(饮料)"等商品上拥有第3407468号"百岁山"商标专用权。2007年、2008年、 2011年景田公司先后获得多次省级、国家级称号。2011年案外人石某注册了第8097985号"景田百岁山"商标,2014年石某授权百岁山公司使用 "景田百岁山"注册商标,许可使用商品为咖啡饮料、非医用营养液、维生素营养液(非医用)、营养饮料(非医用)。同年,百岁山公司先后与宏达公司与汇春公司签订协议,约定由其生产使用"景田百岁山"商标的相关饮料。

笔者分析认为,景田公司生产的饮料属于我国饮料行业中的知名商品,"景田百岁山"系景田公司知名商品的特有名称。百岁山公司、汇春公司、宏达公司生产的"景田百岁山"牌维生素营养饮料大肆销售,三被告的上述行为足以使相关公众对商品的来源产生混淆,侵害了景田公司对第633953号"景田"商标和第3407468号"百岁山"商标所享有的注册商标专用权。同时,经过景田公司长期的市场运作及持续广泛的宣传推广,"景田""百岁山"与景田公司建立了稳定的联系,"景田百岁山"已成为景田公司知名商品的特有名称,而且三被告生产产品的外包装与景田公司产品外包装基本一致,三被告非法获取了景田公司的竞争优势,具有搭便车的故意,已构成不正当竞争,给景田公司造成了重大经济损失。

武汉中院一审认为,"景田百岁山"商标与第633953号"景田"、第3407468号"百岁山"两个注册文字商标构成近似,且二者所实际使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象均相同,容易使公众对商品来源产生误认,三被告的行为已经构成商标侵权;景田公司生产销售的"百岁山""景田百岁山"饮用矿泉水属于《反法》所规定的"知名商品",该知名商品的特有包装受法律保护。三被告所生产的"景田百岁山"饮料与景田公司生产的矿泉水属于高度类似商品,二者包装亦高度近似,足以产生混淆,构成不正当竞争;百岁山公司与汇春公司、宏达公司之间的行为构成共同生产行为,且都存在主观过错,构成共同侵权,依法应承担连带赔偿责任。湖北高院二审维持一审对百岁山公司、汇春公司、宏达公司构成商标侵权、不正当竞争且应承担连带责任的认定。

二

《反法》修订以后笔者接触的新案例

景田百岁山侵害商标权与不正当竞争纠纷案得以顺利处理的关键在于,景田公司生产的"景田""百岁山"矿泉水在广东省乃至全国范围内都多次获得过各种荣誉称号,可以认定为知名商品。但对于部分在某一区域内有一定影响,但又没获得过荣誉称号,甚至完全是不同类别的商品,此类商品的包装、装潢则很难通过《反法》进行保护。笔者2018年遇到的两起案件就存在这个问题。

案例一

甲公司知识产权维权案。本案中,甲公司于1967年推出"XX"牌香烟,该香烟于1984年后暂停生产。1983年,甲公司为"XX"牌香烟申请了第34类图形商标,该商标获批后经三次续展,目前仍处于有效状态。2011年,甲公司为答谢顾客,推出了经典老牌"XX"牌香烟。2016年甲公司又申请了与"XX"牌香烟有关的商标和外观设计专利。2017年甲公司完全恢复"XX"牌香烟的生产。2015年XX电子商务有限公司(以下简称乙公司)申请第33类文字商标"XX",该商标已注册公告。2017年乙公司申请名称为"酒盒(XX)"的外观设计专利,该专利已授权公告。

甲公司认为乙公司在酒类产品上注册的"XX"商标侵犯了自己的注册商标专用权,同时乙公司生产的产品外包装与甲公司"XX"牌香烟的外包装高度近似,侵犯其外观设计专利,同时构成不正当竞争。

案例二

A公司知识产权维权案。本案中,A公司成立于2008年10月8日。B公司是A公司的控股股东,系A公司所在行业的龙头企业。2016年10月8日,B公司将所持有的A公司股权转让给C公司,从而退出A公司。2016年10月13日,A公司申请注册"XX"商标,并将其商标使用在自己生产的商品包装袋上,在市场上经营销售。

由于A公司申请注册的"XX"商标与B公司在先注册的"xx"商标仅有一字之别,二者使用的商品包装也极为相似,B公司认为A公司侵犯了自己的注册商标专用权,同时构成不正当竞争。

在上述两案中,由于权利人的商品既没有获得过全国性的荣誉,也没有相关部门或人民法院在个案中对权利人的商品知名度进行过认定,因此直接认定为《反法》中的知名商品存在障碍。同时,疑似侵权人又都合法申请了注册商标,甚至拥有外观设计专利权等知识产权,甚至疑似侵权标识并没有用在权利人同类商品上,给侵权认定带来某些不确定性。

笔者认为,从上述案例出发,考察以往司法实践中对市场混淆行为的认定规则,预测新《反法》实施之后对市场混淆行为的规制,具有一定的理论和实践价值。

三

司法案例数据信息分析视角下的市场混淆行为解读

市场混淆行为是一种典型的不正当竞争行为,《反法》规制混淆行为的条文是第5条,该条规定:"经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:

1. 假冒他人的注册商标;

2.擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;

3.擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品;

4.在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志,伪造产地,对商品质量作引人误解的虚假表示。"以下通过司法案例数据信息对该条款的适用情况进行分析。

(一)司法案例数据库的选择

笔者分别使用"知产宝"、"无讼"、"Alpha"、"威科先行"等法律数据库,以关键词"引用法规:中华人民共和国反不正当竞争法(1993)第五条"进行检索。"知产宝"的文书总量为4234篇,"无讼"为3601篇,"Alpha"为3503篇,"威科先行"为4047篇。考虑到"知产宝"的相关文书量最大,系专业的知识产权案例数据库,因此笔者以"知产宝"的检索结果作为分析样本。

此外,"无讼"的文书总量虽较少,但唯有该数据库对《反法》第5条各项的适用情况有具体的数据样本。综合以上对比,笔者确定使用"知产宝"和"无讼"两个案例数据库的检索结果,对人民法院适用《反法》第5条规制市场混淆行为的案例进行分析。

(二)适用《反法》第5条案件数量变化趋势

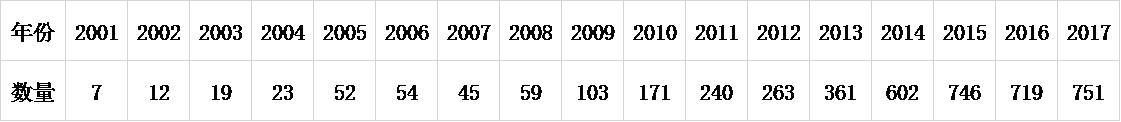

在"知产宝"数据库中,检索"反不正当竞争法(1993年版)",找到第5条对应的"相关案例",显示检索结果为"4234篇"。在这4234篇文书中,裁判年份为2001-2017的案件数量如下表:

裁判年份为2001-2017年的案件数量变化趋势图:

整体而言,适用《反法》第5条的案件数量呈逐年上涨趋势。其中,2008-2015年间的案件总量增长速度最快,从59件增长到746件,增长超过12倍。数据信息显示,一方面,随着市场经济的发展,市场主体运用《反法》维护自己正当权益的意识在逐步增强;另一方面,也说明市场混淆行为愈演愈烈,需要更有力的司法、行政手段予以规制。

此外,由于2017年《反法》进行了修订,并于2018年1月1日正式实施,因此数据仅统计至2017年12月31日。就《反法》修订的溯及力问题,法律没有明确规定。依照法的溯及力理论,除另有规定外,法不具有溯及力,应以行为发生及持续的时间为准,确定适用的法律。相关司法解释也体现了上述理论,如《商标法》于2013年8月进行修改后,最高人民法院颁布了《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》。该司法解释第9条规定:"商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件,涉及该决定施行前发生的行为的,适用修改前商标法的规定;涉及该决定施行前发生,持续到该决定施行后的行为的,适用修改后商标法的规定"。相关司法案例也认可这种说法。[3]

因此,可以预计,在2018年1月1日以后相当长的一段时间内,仍有大量裁判案例将适用《反法》第5条。

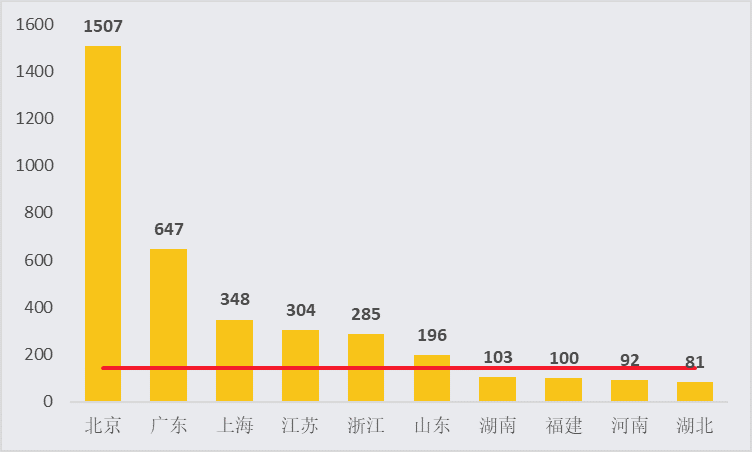

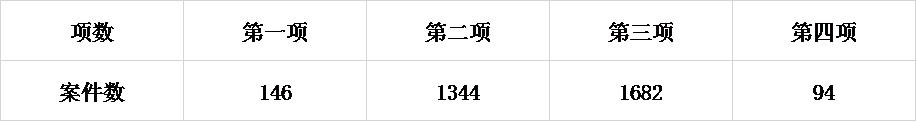

(三)《反法》第5条各项的适用情况

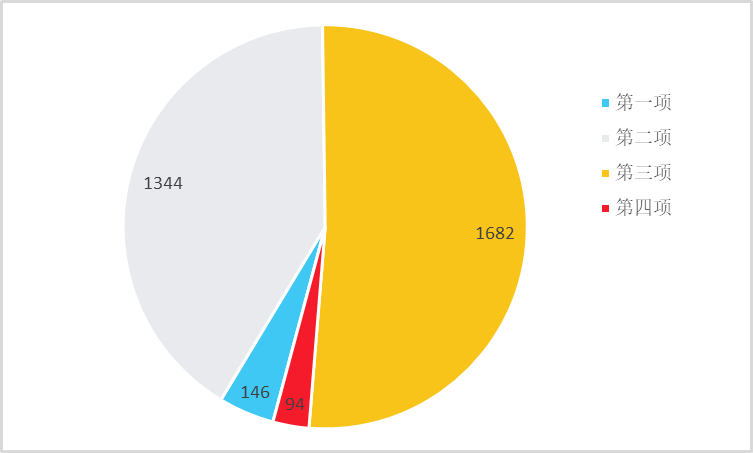

由于"知产宝"中未涉及《反法》第5条各项适用情况,因此利用"无讼"的优势进行此项的检索分析。在"无讼"中,搜索条件分别设为:"引用法规:中华人民共和国反不正当竞争法(1993)第五条第(一)项""引用法规:中华人民共和国反不正当竞争法(1993)第五条第(二)项" "引用法规:中华人民共和国反不正当竞争法(1993)第五条第(三)项" "引用法规:中华人民共和国反不正当竞争法(1993)第五条第(四)项",得到的统计表如下:

《反法》第5条各项适用分布图如下:

《反法》第5条分为4项,第1项规制假冒他人注册商标行为,第2项规制与知名商品特有的名称、包装、装潢相混淆的行为,第3项规制擅自使用他人企业名称或姓名引人误认的行为,第4项规制引人误解的虚假表示行为。如上图所示,本条第1项和第4项在司法实践中适用率极低,适用率较高的是第2项和第3项。这也应是本次《反法》修订时,将第1项和第4项删除的原因之一。

(四)适用《反法》第5条的地域分布

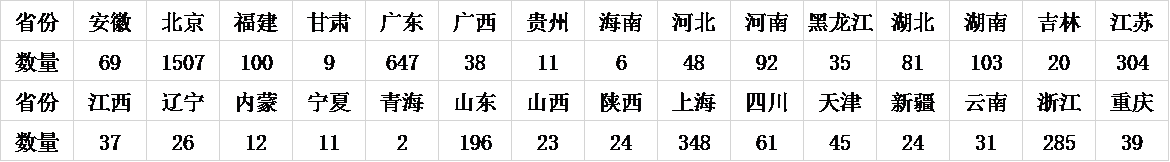

根据"知产宝"中检索到的适用《反法》第5条的4234篇文书,对上述案例审理法院的地域分布进行统计,具体如下表:

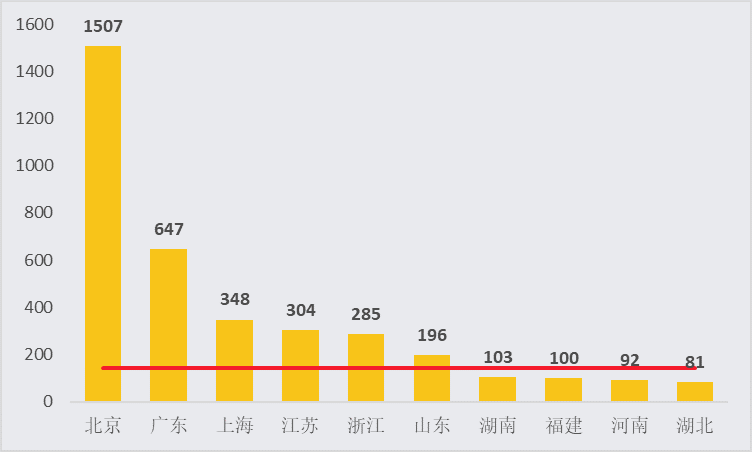

排名前十的省份依次是:北京、广东、上海、江苏、浙江、山东、湖南、福建、河南和湖北,具体如下图:

《反法》为市场竞争领域的基本法,市场竞争最为发达的地方也应当是《反法》适用最为频繁的地方。2001-2017年间,适用《反法》第5条公开的裁判文书数量排名前6位的依次是:北京、广东、上海、江苏、浙江、山东,红线代表的是全国有统计数据的省份案例数量的均值141,除了排名前6位的省份在均值以上之外,其他省份的案件数量都在均值以下,案件数量较少。这说明适用《反法》第5条的案件大都发生在经济发达地区,因此以下在分析相关案例时也会考虑到这种地域上的差别,尽可能选择案件量较大地区有代表性的案例进行分析。

(五)通过代表性案例的分析,厘清市场混淆行为的认定规则

1993年版的《反法》第5条第2项规定:"经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:……擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品……"严格按照本条字面意思理解,则是指具有替代性,或有竞争关系的商品名称、包装、装潢相同或近似,致使消费者将仿冒品当作知名商品而误认、误购,从而产生混淆。因此,判断经营者是否构成不正当竞争时,要同时考虑两个因素:一是商品名称、包装、装潢是否相同或近似;二是是否会致使消费者产生混淆。鉴于北京地区的特殊性(商标、专利的行政管辖因素等),我们选取北京之外排在第二位的广东所发生的代表性案件进行分析。

在广东加多宝饮料食品有限公司、广州医药集团有限公司擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷案二审中,最高人民法院认为,广药集团收回"王老吉"商标许可使用权后,加多宝公司即对其凉茶商品的包装装潢进行了修改,对"王老吉"文字进行了避让,将包装装潢变更为使用"加多宝"文字及注册商标,与涉案包装装潢中原由加多宝公司自行创设部分相结合的表现形式。

通过上述使用方式,并结合双方在终止合作关系后各自于其凉茶商品上,分别突出使用自有的"加多宝"和"王老吉"注册商标及文字,并辅之以大规模宣传推广的形式,加多宝公司的凉茶商品与广药集团的凉茶商品已经实现了客观上的市场区分,各自独立发挥了指示商品来源的作用,不会导致不正当地挤占对方的市场份额。据此,广药集团所称加多宝公司侵害其知名商品特有包装装潢权益的主张不能成立。[4]

结语

由上述案例可以看出,相关商品名称、包装、装潢是否会导致消费者产生混淆是认定是否构成市场混淆行为的核心标准。而市场混淆的认定,则是一个综合判断的过程,即便形式上相似,若实质上不会导致消费者产生误认,亦不构成混淆。

注:

[1] 参见陈丽苹:《与知识产权有关的不正当竞争行为类型研究——以我国〈反法〉的修改为视角》,载《法学杂志》2016年第8期。

[2] 一审:武汉市中级人民法院(2014)鄂武汉中知初字第03272号;二审:(2015)鄂民三终字第00608号。

[3] 天津市第一中级人民法院(2017)津01民初442号民事判决书,裁判时间:2018年4月13日。

[4] 参见最高人民法院(2015)民三终字第3号二审民事判决书。

关于市场混淆行为的认定、规制与维权思路等详尽分析,请见下篇。

特别声明:

以上所刊登的文章仅代表作者本人观点,不代表北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。

如需转载或引用该等文章的任何内容,请私信沟通授权事宜,并于转载时在文章开头处注明来源于公众号"中伦视界"及作者姓名。未经本所书面授权,不得转载或使用该等文章中的任何内容,含图片、影像等试听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。