疫情之下医疗器械出口之罗生门

疫情之下医疗器械出口之罗生门

目前虽然国内疫情形势转好,但国际抗疫形势愈发严峻。防疫物资的流动也从前期的进口以及海外向国内捐赠逐渐转向了出口以及向海外捐赠。越来越多的企业正在考虑向境外销售或捐赠口罩、呼吸机等防疫物资,这一举动既是在疫情下企业扩展业务领域的方式,也是对境外抗疫活动的支持。但和一般物品不同,医疗器械属于强监管类物品。从法律实践角度出发,企业出口防疫物资需要满足国内的哪些监管要求,逐渐成为近期企业关注的热点问题。

但在实践中,对出口企业而言,针对口罩、呼吸机等防疫物资出口当下存在很多典型问题,譬如,一家有进出口经营权但没有医疗器械经营资质的贸易公司,能否向海外出口防疫物资?同时,对这些典型问题也存在众说纷纭的答复,譬如,就防疫物资出口企业是否要具备医疗器械经营资质,就存在多个版本的不同说法,各级相关主管部门也可能说法不一,特别是在当前全球疫情爆发,防护物资出口需求激增的当下,这些问题就似一场医疗器械出口的罗生门,让诸多国内和海外的厂家和采购商疑惑重重,不得其解……

在此背景下,本文拟从药械出口企业的角度出发,就企业出口作为医疗器械的防疫物资所受到的监管的框架以及法律实践进行一个简单的梳理和分析,并对目前社会乃至业内可能存在的一些不清晰甚至误解的方面进行澄清。

第一部分:药械监管的基本框架

药械和药品类似,均属于强监管类产品(总体而言,药械的监管力度稍弱于药品)。围绕药械,有一系列名称较为类似的证照。企业拟在疫情之下从事防疫物资出口,首先应当厘清医疗器械相关证照的种类及适用规则。证照种类繁多,按照类型划分,可以分为三类:第一类针对医疗器械产品本身;第二类针对医疗器械生产企业;第三类针对医疗器械经营企业。具体而言:

(1)针对药械本身:

我国针对医疗器械对人体安全的风险程度不同,实行分类管理,第一类医疗器械由于风险程度较低,实行备案管理,对人体具有中、高程度风险的药械则属于第二类和第三类药械,对其监管力度也更高,要求对产品必须进行注册。按照目前的《医疗器械分类目录》,按照第一类药械管理的器械种类相对是比较少的,典型如器械剪、手术辅助照明灯。大家比较熟悉的玻璃体温计从监管角度来说已经属于二类药械,治疗用呼吸机则属于第三类药械。针对药械本身所需要的证照具体包括:

《第一类医疗器械备案信息表》:针对第一类医疗器械,仅需备案并取得主管部门盖章的备案信息表即可。

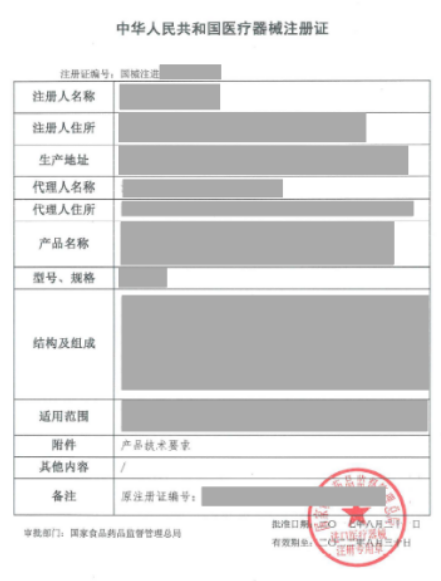

《医疗器械注册证》:针对第二类和第三类医疗器械则需要进行注册并获得医疗器械注册证。

医疗器械注册证示例

(2)针对生产企业:

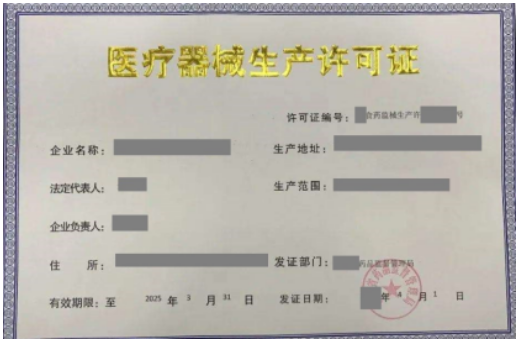

《医疗器械生产许可证》:生产第二类、第三类医疗器械的,应当具备《医疗器械生产许可证》;

《医疗器械生产备案凭证》:生产第一类医疗器械的,无需申请《医疗器械生产许可证》,仅需进行备案并获得《医疗器械生产备案凭证》;

《医疗器械产品出口销售证明》:这一证明同样是医疗器械的生产企业申请,用于医疗器械产品的出口。

医疗器械生产许可证示例

(3)针对经营企业:

"医疗器械经营"在《医疗器械经营监督管理办法》中被定义为以购销的方式提供医疗器械产品的行为,包括采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等。经营第一类药械无须特别的许可和备案程序,但是经营二类和三类药械则受到更强的监管。具体而言:

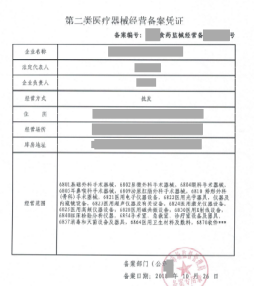

《第二类医疗器械经营备案凭证》:经营第二类医疗器械,则需要在主管机关进行备案。

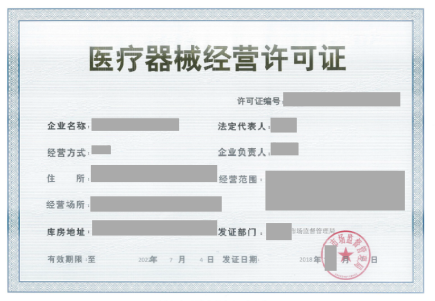

《医疗器械经营许可证》:经营第三类医疗器械,经营者必须取得医疗器械经营许可证。

第二类医疗器械经营备案凭证示例⏩

⏪医疗器械经营许可证示例

上述各类证照的主管机关均为药品监督管理局。医疗器械注册证以及医疗器械生产许可证等的颁发,都是以药品监督管理局为主管机关。但药械经营等行为的监督在市县级层面已经归入市场监督管理局的监管范围,对医疗器械经营许可证的颁发和药械经营行为的管理由市级市场监督管理局为主管机关。

另外,口罩是目前关注的热点,不同于必然归类于医疗器械的呼吸机、核酸检测试剂盒等产品,口罩按其分类一般分为医用口罩和一般防护类口罩(例如:防尘、防雾霾、防毒等民用或工业用口罩),后者并不属于医疗器械,也不受制于上述关于医疗器械的各类监管。非医用口罩无须进行医疗器械注册,其生产商也无须获得医疗器械生产许可证或备案凭证,其经营企业也无须获得医疗器械经营许可证。医用口罩则进一步分为外科口罩和医用防护口罩,外科口罩指用无纺布等材料制成,通过过滤起到隔离作用,医用防护口罩则用对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成。医用口罩在我国按照第二类药械管理。

第二部分:对药械出口企业的监管

——药品监督管理局+海关的二元体系

就药械生产和经营行为,药械本身、药械生产商、药械经营者各方面需要一系列资质和证照,并受到药品监督管理局(市县级层面归口至市场监督管理局)监管。同时,商品出口还需要进行报关等一系列程序,同时接受海关的监管。因此,对药械出口而言,存在药品监督管理局/市场监督管理局+海关的二元监管体系。

企业拟从事作为医疗器械的防疫物资的出口,就其拟出口的药械本身及其生产厂家,应当具备相应的资质,这一点法律上和实践中均有较为清楚的要求,譬如药械本身应当具有相应的注册证明,生产厂商也应当具有相应的生产许可证等。但如果出口企业本身并非医疗器械的生产厂商,只是单纯希望在疫情背景下从事医疗器械的出口,受到怎样的监管的问题,法律框架中并没有明确的答复,实务操作中也有不同做法。以下就一些常见的问题进行简要梳理。

(1)药械出口活动是否属于"药械经营"从而需要相应药械经营类证照?

目前,我国现行法律对药械经营的监管关注的是在中国境内提供医疗器械的活动。如果企业仅进行医疗器械的出口,是否属于药械经营(从而必须取得《医疗器械经营许可证》和《医疗器械经营备案凭证》),目前在法律层面并无直接的答复,从法条文意解读,由于出口活动并非发生在中国境内的经营活动,并不需要适用《医疗器械经营监督管理办法》等相关法律法规。从法律逻辑上说,医疗器械出口活动不涉及医疗器械在中国境内的流转,只要该医疗器械符合进口国的要求,中国本身并没有将单纯的药械出口行为作为药械经营行为加以监管的直接必要性。

如前所述,药械经营行为的证照颁发和监管在由市县级市场监督管理局进行。对单纯的药械出口行为是否属于药械经营,在实践中,市场监督管理局目前总体的指导方向是持否定态度,认为单纯医疗器械的出口活动,不属于医疗器械的经营,也无须具有《医疗器械经营许可证》。

(2)出口企业的药械出口活动是否需要"医疗器械进出口"的经营范围?

除药械相关的证照外,与药械相关的经营范围也是一个独立的监管角度。但是如果企业并不在中国境内从事药械经营,仅仅将药械出口至国外,经营范围中需要有怎样的表述?

就经营范围而言,今年年初市场监督管理局上线了关于经营范围标准表述的查询系统(https://jyfwyun.com/#/visitor/home)。值得注意的是,虽然系统中有"药品进出口"的直接表述,但却并没有"医疗器械进出口"的对应范围,从经营范围的表述来看,单纯的医疗器械出口只能归入"货物进出口"的范围。

当然,"第三类医疗器械经营"和"第二类医疗器械销售"也可认为包含医疗器械出口这一活动,但如果企业经营范围中没有进出口相关内容,仅有医疗器械经营或销售的经营范围,并不足以让企业从事进出口活动。

(3)海关对药械出口的监管仍关注于产品本身

目前,海关会对出口的医疗器械进行审查,但当下审查的重点在于产品本身,如要求出口的医疗器械必须具备注册证或备案证明、检测报告、生产商的医疗器械生产许可证和营业执照、生产企业的医疗器械产品出口销售证明等。并且海关总署近期发文,为加强医疗物资出口质量的监管,要求对出口的特定医疗物资(如医用口罩、呼吸机等)实施商品检验。

但由于近期国际上出现中国向境外销售或捐赠的防疫物资存在质量瑕疵的负面新闻,就是否需要出口企业提供《医疗器械经营许可证》或《经营备案凭证》,各地海关在实践中监管的尺度不完全一致,并且有逐渐严格的趋势,有些地方的海关会需要出口企业也提供医疗器械经营许可证。但从商务部、海关总署以及药品监督管理局于2020年3月31日最新发布的文件《关于有序开展医疗物资出口的公告》来看,目前政策层面重点要求审查产品本身的注册文件,并新提出了声明书的要求(即承诺出口产品取得中国医疗器械产品注册证书,并符合进口国(地区)的质量要求),但对出口企业的经营资质并没有提出直接要求。

第三部分:结论

——防疫物资出口企业的关注点

综上所述,对目前防疫物资的出口事宜,现行存在药品监督管理局和海关的二元管理体系,防疫物资产品本身、其生产企业的生产活动、其经营企业的经营活动,均受到药品监督管理局(在市县级层面归口到市场监督管理局)的监管,出口时则还要受到海关的监管。如果企业仅从事出口活动,并不在中国境内通过购销方式提供医疗器械,则本身并不属于在国内监管体系下的医疗器械经营,无须取得医疗器械经营许可证;但其经营范围仍应当包括进出口的内容且有进出口资质,否则无法从事出口经营活动。此外,医疗器械出口在海关层面则仍关注对产品本身的审查,即产品要在中国合法注册,对出口企业的药械经营资质并不予以审查。

尽管有上述总体要求,海关监管在实务中具有很强的实际操作性,目前据笔者了解,不同出口港对防疫物资的出关在实践中仍存在不同操作。有些地方的海关可能仍然保留对医疗器械经营资质的要求,具体办理出口事宜时,建议企业还是需要依具体情况与实际的出口港具体核实。此外,进口国对防疫物资也会有其制定的质量要求,对防疫物资的定性(如是否属于医疗器械)也有所差异,这一点也需要出口企业特别关注。

最后,为便于读者理解,对实践中关于药械出口的典型问题,以简单的Q&A形式汇总如下:

Q

企业转产生产口罩、呼吸机等防疫物资,需要哪些资质?

A:取决于防疫物资的类别(包括是否属于医疗器械、属于哪一类医疗器械)来具体判断,通常此类防疫物资生产企业需要具备医疗器械生产许可证。

Q

生产的口罩和呼吸机能否出口到海外?

A:如果属于医疗器械,出口的前提是其产品本身和生产商必须取得相应资质,如医疗器械产品本身的注册证明、生产商的医疗器械生产许可证等。

Q

一家有进出口经营权但没有医疗器械经营资质的贸易公司,能否向海外出口防疫物资?

A:如果该贸易公司不在国内销售医疗器械,仅从事出口,目前的政策是无须取得医疗器械经营许可证,出口环节海关一般也不会审查医疗器械经营许可证(但不同目的港监管力度可能有所不同)。但贸易公司经营范围应至少涵盖货物进出口;若该进出口企业同时从事医疗器械的进口和/或国内经销业务,则必须具备《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》,且其经营范围必须涵盖医疗器械的销售和/或经营。