跨境电商新挑战:美国海关扣货的法律实务操作分享

跨境电商新挑战:美国海关扣货的法律实务操作分享

★前言★

在中美持续贸易战和新冠疫情阴云下,2021年中国跨境电商逆势高速增长。据统计,2020年中国跨境电商进出口额高达1.69万亿元。伴随着如火如荼的飞速发展,新的考验纷至沓来。在电商平台下架、账号封存、被迫关店等一系列挑战之后[1],美国海关对于中国出口货品的扣货问题又成为了悬在跨境电商头上的一把达摩克里斯剑。

根据美国海关与边境保护局(U.S. Customs and Border Protection,下称"CBP")统计,仅2019年,CBP对涉及违反知识产权规定的查扣就达到27,599 批次,涉案总值约为15亿美元,其中约有66% (涉案总值约为10亿美元)的产品来自中国,即平均每天就有约50件来自中国的货品被美国海关正式查封。

我们在2021年处理的CBP扣货案件数量呈明显上升趋势,案情多数涉及违反知识产权、违反FCC规定、违反ITC 337排除令、违反UL认证、Bluetooth认证等。许多电商由于不了解CBP相关法律法规及操作规则,没有及时联系专业律师,造成清关延迟、收到巨额罚款、产品退回国内、甚至产品被没收等后果,可谓损失惨重。由此,笔者深感熟知美国相关法律法规和CBP内部政策对于外贸运输链条至关重要。本文是基于笔者近几年处理的美国海关货物清关案件,介绍美国海关扣货的实务操作并分享法律建议。

美国CPB对于进口产品的管制概览

CBP是美国最大的联邦法律执法机构,拥有遍布美国的300多个海关入境口岸,其工作包括筛查入境人员及查验进口货物。CBP拥有查验进口货物合法性的职权,包括涉及知识产权(Intellectual Property Rights,下称"IPR")侵权、违反联邦环保局(Environmental Protection Agency, 下称"EPA")规定、食品与药品局(Food and Drug Administration, 下称"FDA")规定、联邦通信委员会(Federal Communications Commission,下称"FCC")规定、UL认证、Bluetooth认证、"337条款"等的违规货品查处。对于进口货物,CBP有搜查、扣留、决定商标或版权是否受侵害及拒绝进口的权力。[2]

根据美国法律,进口商有义务提供进口货物信息以便 CBP对关税进行评估、收集数据和确定其他法律要求是否已满足。如果进口商未尽到上述义务,则可能导致货品的清关延迟乃至罚款。CBP对于货品的检查通常都由中央检查站(Centralized Examination Station,下称"CES")进行。在实践中,由于需要从EPA、FDA、FCC等政府机构以及权利人、利害关系人等处寻求意见,CBP在确定违法或侵权时所花费的时间就可能长达60天以上,远超法律规定的35天。做出是否违法的决定后,CBP需要把决定通知以平信的形式寄给进口商。

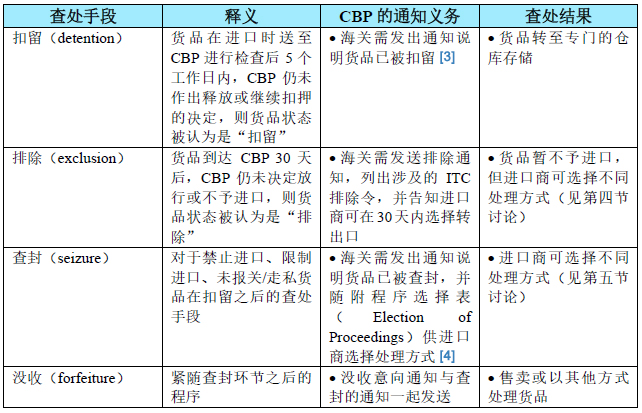

CBP通常的查处手段为扣留(detention)、查封(seizure)和没收(forfeiture),但也可根据19 U.S.C. § 1595a(c)(2)(C) 对货品进行刑事查封。CBP的上述查处手段对比见下表:

点击图片查看大图

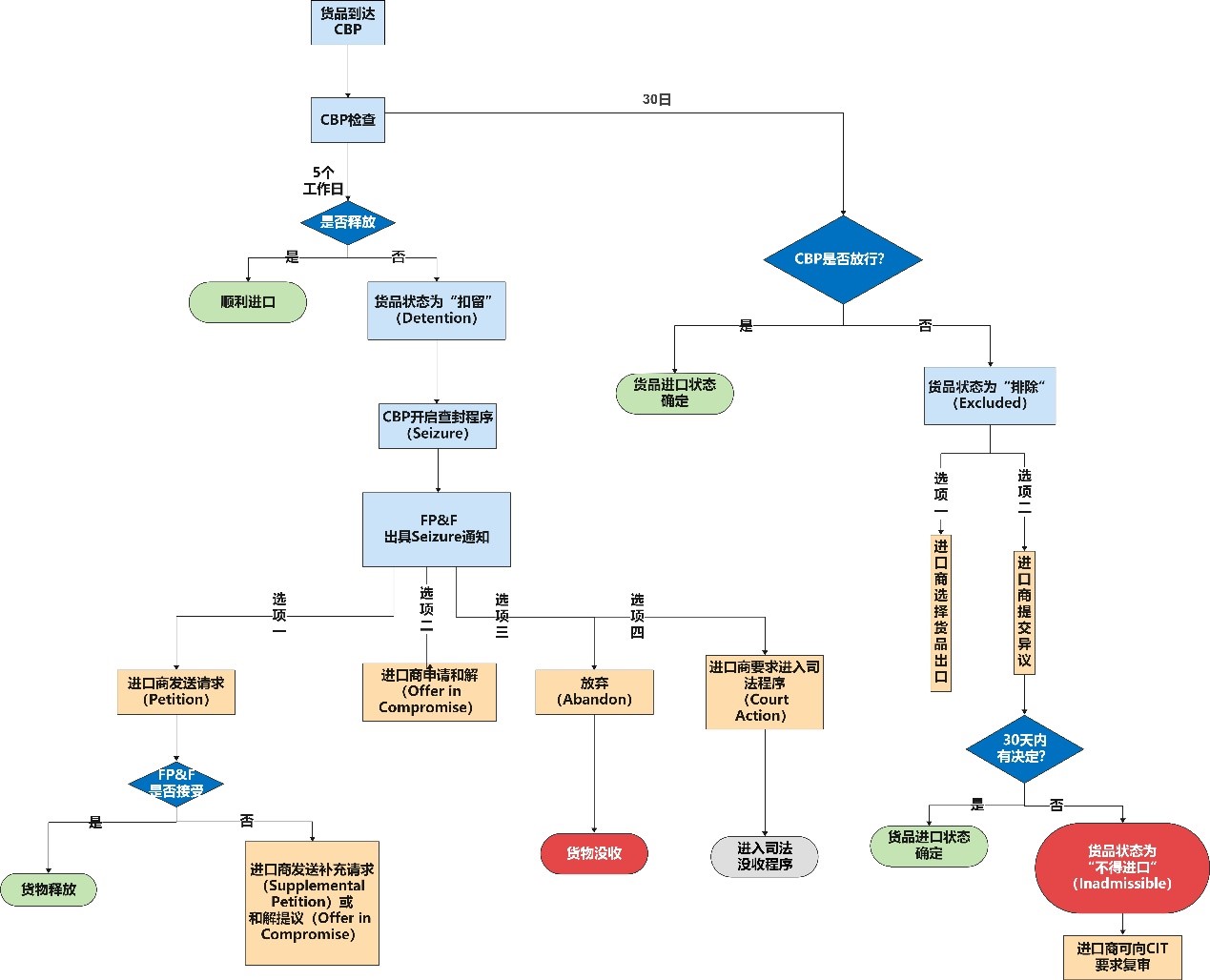

CBP查处货品的相关流程图见下图:

点击图片查看大图

实务小建议:

对于进口商来说,积极了解CBP的清关规则以保证货品顺利进入美国边境至关重要。但由于处理清关事宜的速度可能比法律规定时限长,因此,进口商或其他外贸出口参与者对于清关规则有越多了解,就越有可能在进口前就避免产品被拦截,或者在产品未及时释放时及时联系相关办公室。笔者最近就曾在客户的商品被CBP拦截之后迅速介入,避免了查封,使得客户货品顺利通关,极大地保护了客户利益。

美国海关对不同种类IPR的保护

与中国海关的知识产权备案登记一样,美国海关也有类似的备案系统(Intellectual Property Rights e-Recordation,下称"CBP备案系统")。CBP会在进口产品进关申请时自动查验以排除涉嫌侵权的产品,并通知权利人确认。对于IPR权利人,笔者一般建议权利人及时在CBP进行备案,以保证海关可以自动过滤侵权产品;对于进口商,笔者建议在进口之前查询CBP备案系统,评估产品因IPR侵权而导致CBP拦截的概率。

目前CBP只对商标、商号及版权进行备案:

商标(Trademark)。CBP对于商标的保护仅限于那些在美国专利及商标局(United States Patent and Trademark Office,下称"USPTO")已经登记的商标;该等商标持有人将注册的商标在CBP备案系统进行备案后,CBP就能够在产品清关时快速检查产品信息是否与系统中的备案资料重合。

实务小建议:

由于注册登记的商标通常只保护一类或几类产品类别,且1989年11月16日之后注册的商标仅有10年有效期(可续期),如进口商为商标权利所有人,应当特别注意注册登记的商标需完整覆盖出口的产品,且应进行及时商标维护。

商号(Trade name)。商号是公司进行贸易的代称,并不能够在USPTO进行注册登记,但可以在CBP备案系统进行备案,条件是该商号用于标识贸易或制造商的时间长达6个月及以上。

实务小建议:

鉴于USPTO不支持商号的注册登记,为保障其他利益方的权益,权利人在CBP备案系统进行商号备案之前需在海关公告板(Customs Bulletin and Decisions)和联邦公报(Federal Register)处进行告示。

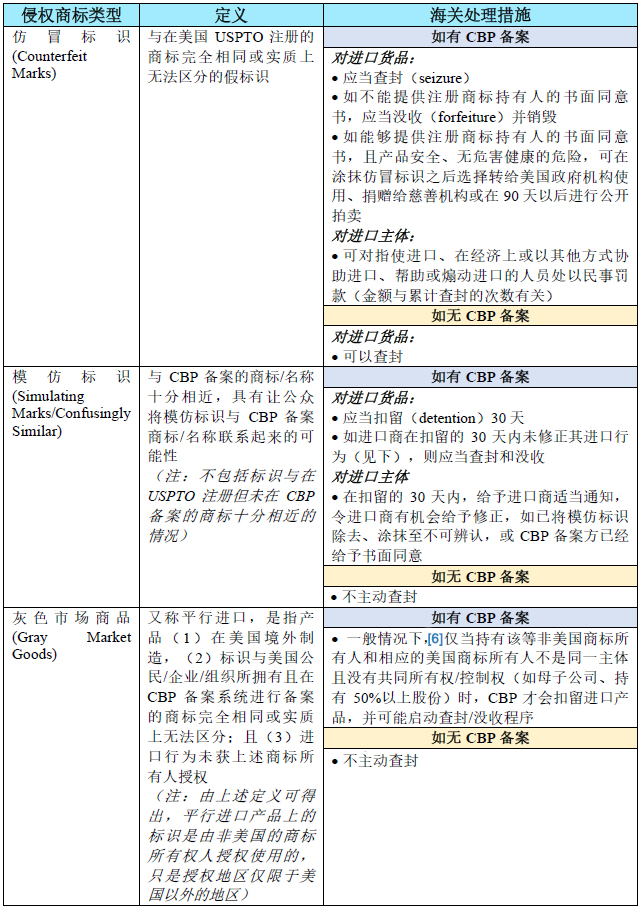

CBP将进口产品所附带的侵权商标/商号分为3种类型,以此为根据进行查处:仿冒标识(Counterfeit Marks),模仿标识(Simulating Marks),及灰色市场商品(即平行进口商品,Parallel Imports)。

对于带有不同类型侵权标识的货品的海关查处措施见下表[5]:

版权(Copyright)。版权自作品固定于一有形的表达媒介时就获得保护,一般情况下的保护期限为作者的生命年限加70年。CBP对于版权的保护基本依赖其备案系统中该版权的备案,而仅美国版权局已登记且有效的版权才可在CBP备案系统进行备案。CBP对于版权的保护主要体现在其对于盗版产品的扣留和查封。盗版产品,即与注册了版权的作品完全一样或者实质性相似的、未获得版权作者授权而产生和进口的作品。

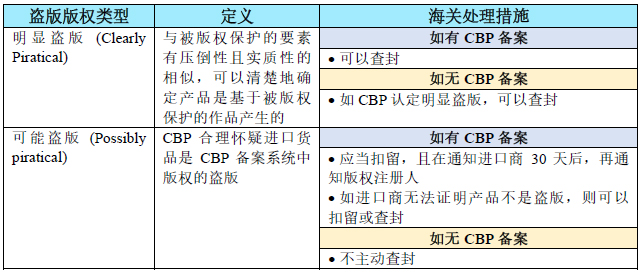

对于不同盗版货品的海关查处措施见下表[7]:

点击图片查看大图

专利(Patent)。CBP对于专利的保护仅限于执行美国国际贸易委员会(International Trade Commission,下称"ITC")的排除令,不支持美国专利在CBP备案系统中进行备案。关于基于专利侵权的海关查处行为,详见本文第五节讨论。

FCC违规导致的海关扣货

根据美国法律规定,无线电应用产品、通讯产品和数字产品(Radio Frequency Device,下称"RF设备")进口美国基本需取得FCC的RF设备认证(authorization),除非满足特定条件。[8]

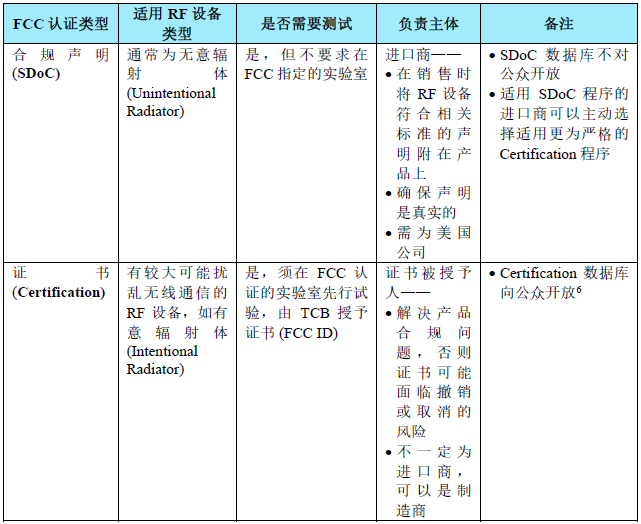

FCC认证分为两类,一为证书(Certification),二为合规声明(Supplier’s Declaration of Conformity,下称"SDoC")。最终的承销人有义务向海关提供FCC认证文件,不论该认证属于哪一类。

点击图片查看大图

如果在货品已抵达CBP时,相关方才发现并不符合FCC要求,那么或将货物退回出发港口,或可将货品存放在海关仓库或免税区后,申请并等待CC认证。

注意:在2016年7月1日前,进口商在清关时需要向CBP提供740表格,但2017年11月以后,随着新政策的颁布, RF设备进口不再需要单独填写740表格,但仍需要附带FCC认证。且一台产品中可能有多个RF设备,其各自适用的FCC认证种类不一定相同,因此需要单独认证,例如我们日常使用的手机、路由器、笔记本电脑等,就同时需要准备证书和合规声明。对于RF设备在FCC规则下的分类需要专业的技术人员完成。

除了上述的FCC认证,在进口时,进口商还应根据不同RF设备的分类额外满足不同的合规要求(主要为标识义务),例如在包装上打上FCC ID、警告语等。建议进口商仔细研究FCC规定,保证最大程度上合规,以避免不必要的扣货及损失。

笔者近几年处理FCC海关合规案件的数量直线增长,主要原因可能是中国出口美国的产品中约20%为电子产品。根据目前国际疫情分布,笔者可以合理推测中国至美国的产品出口数量仍然会稳步增长,相应的合规形势依然严峻。

337禁令导致的海关扣货

很多高科技外贸出口企业听到337案件往往谈虎色变,实际上ITC的337调查仅为冰山一角,337调查之后的海关执法也让进口商头疼不已。

当ITC做出生效的排除令之后,排除令就被送到CBP进行查扣执法。排除令分为有限排除令和普遍排除令,前者针对337调查中的特定主体,而后者不限产品来源,一经颁布,对所有侵权产品都有排除效果,因此很多非涉案企业的产品也可能被海关扣押、罚款及没收。

CBP对于专利的保护仅限于执行ITC的排除令,不支持美国专利在CBP备案系统中进行备案。如果CBP对货品进行检查后30天内仍未释放货物或发送了排除通知(Notice of Exclusion),则货物的状态转为排除(exclusion),且CBP将同步通知ITC。如果进口产品已被某一ITC排除令排除,进口商在已被CBP告知不得进口该等产品之后,仍尝试进口相同或相似产品的,则ITC也可以直接颁布针对特定进口商的扣留和查封令。

进口商在CBP处可获得的救济主要有2种,一种是行政裁决,还有一种是异议。

行政裁决(Administrative Rulings):如何针对特定批次的进口产品实际执行排除令是由某一地区或港口海关长决定的。应进口商或其他利害关系人的书面请求,CBP可以对尚未进口(包括产品已到港,但海关还未就产品是否应当被排除做出最后的决定时)的货品进行认定,以确定货品是否落入ITC排除令的范围,最终书面意见称为海关内部意见(Ruling Letter),代表了CBP的官方立场且对所有港口有约束力。实践中,时长通常为30-90天。当海关总部拒绝就该问题做出内部意见时,进口商仍可以向国际贸易法庭(Court of International Trade,下称"CIT",前身为海关法院)上诉,但必须证明若不在进口前进行司法审查,进口商会蒙受无可挽回的损失。注意:海关决定对ITC没有约束力,且即使海关作出不排除的决定,337排除令的申请人仍然可以向ITC提起执行程序,以针对该货物执行排除令。

异议(Protest):对于CBP已作出排除决定的货品,进口商可向进口的港务局长提交异议,用来陈述反对排除进口的理由,异议可申请加急处理。如异议在30天内未有正式决定,则货品被认定不予进口;如果异议被否决,进口商可再向CIT申请司法审查 (Judicial Review),在CIT未支持异议的情况下,进而上诉到联邦巡回法院。

当然,如果进口商不再希望继续进口,也可以选择将货品退回(Export)到源出口国。

实务小建议:

实践中,由于进口文件不规范等原因,厂商即使已获得权利人许可,也仍然有可能被伤及无辜。我们处理的案件中也不乏此类案件,建议当进口商进行通关之前,确认提交的资料符合CBP的形式和实质要求,以避免产品被CBP扣货而造成不必要的损失。

实务建议

到港前——预防途径

措施一:海关备案及记录查询

CBP依赖其电子备案系统检查货品是否有侵犯IPR(商标和版权)的嫌疑。CBP备案需提交的资料依据不同类别的IPR有些许不同,但基本都要求提供IPR所有权人的名称、地址、商品的生产地、授权使用人的名称和地址。

由第二节所介绍的CBP对于IPR的保护力度可以看出,进行了事先备案的产品往往能获得更多保护,CBP对于侵权行为的惩罚措施也更为多样。对于担心产品可能侵犯他人IPR的进口商来说,可在查询CBP备案系统后选择对产品做绕过设计,或申请CBP作出行政决裁决(见第四节相关讨论),认定该货物是否应当被排除。

对于专利侵权,由于CBP仅根据ITC的排除令进行查处,笔者建议进口商对于相关产品的337案件予以持续关注,防止自身产品因普遍排除令而遭遇拦截。

措施二:申请行政裁决

详见第四节相关讨论。

到港后——救济途径

不论是知识产权侵权、执行ITC的排除令或是检查FCC合规问题等,CBP在作出正式决定时将出具带论证理由的书面意见并解释执行的措施和范围。做出决定后,CBP需要把决定通知以平信的形式寄给进口商。笔者处理的案件中,进口商多数位于中国大陆或香港,仅在通知这一项上就往往会耽误1-2个月,而货物停滞在CBP期间的仓储费、罚金也价格不菲,更不用说最终判定违法时判处的罚金、违反合同导致的违约金等。进口商应及时联系专业人员以确保在第一时间就接收到CBP的违法通知,仅仅是这一项就可为客户节省大量费用。

根据其当时状态,到港后货物的救济途径有所不同:

如果货物已被扣留,则进口商或其他利益相关人应当仔细阅读收到的海关通知——

1. 如果CBP明确了对货品进行的测试,进口商可以书面要求CBP提供测试结果以及测试的方法;

2. 如果CBP列出了进一步问询的主题,进口商应当尽快准备对问询的回应、收集书面资料并安排相关人员梳理与货品有关的信息;

3. 如果进口商有能够加速结束扣留的资料,比如IPR的许可、转让、授权使用等文书,或FCC文件、UL文件、Bluetooth文件等,应当整理完毕后尽快通过律师提交给CBP。

如货物已被查封,进口商可采取以下的救济方式之一:

1.在收到查封通知后30天内提交请求(Petition),包含对货品的描述、查封的时间和地点、豁免或减轻处罚的理由等;[10]

2. 通过海关处罚办公室(FP&F)向海关委员长提交和解提议(Offer in Compromise),此选项实质上是与CBP进行和解,虽然在CBP的整个处罚过程中都适用,但应特别注意其内容和格式符合规范,否则将面临被CBP拒绝的风险;

3. 放弃(Abandon),也即进口商声称对货品无权益,这将导致CBP或在其后的程序中不再邀请该进口商加入,或当该进口商为唯一被通知人时,CBP直接启动没收(forfeiture)程序;

4. 提交异议并在缴纳保证金(claim and bond action)的情况下要求CBP将案件转到司法部长(U.S. Attorney)处进行诉讼,此选项意味着进口商不希望通过行政手段在CBP解决的货品进口问题,而有意将案件转入司法没收程序。

如货物已被排除,进口商可提交行政异议。详见第四节相关讨论。

实务建议小结:

总的来说,根据笔者的经验,知识产权侵权(IP Violation)是个大筐,很多海关扣货事件往往就是以海关怀疑有违法事项开始,但是由于时间仓促未能确认, CBP通常选择先扣上IP Violation的帽子,待扣货后,再深入研究具体的违法事项,后续则往往会牵扯出FCC、UL、FDA等违法事项。很多情形下,完备的海关IP备案、IP 授权书往往成为通关的绿色通道护照。

顺利处理CBP对于货物的查处,不仅需要了解相关法律法规,更需要对CBP的内部流程有相当的熟悉程度,且CBP的处罚流程不仅涉及其本身的办公室,往往也有其他政府机构(如EPA、FCC、FDA)的参与,因此熟知在哪个节点联系哪个办公室进行进一步沟通或递交材料至关重要。如进口商的货物被扣,早早介入CBP的程序是上上之策——笔者建议在扣留(detention)阶段即聘请专业人员介入处理,拖到查封阶段将导致流程大大延长——这样做,不仅可协助CBP快速识别货物是否应当释放,还可以避免在CBP的系统中留下更为负面的处罚记录。

在选择不同的处理方式时,专业人士可以结合个案的独特事实为每一选项的风险、完成方式、时间限制、需准备的资料提供具有针对性的建议。对于尚未开始进入CBP清关流程,但营业范围与美国进出口贸易息息相关的企业,笔者同样建议进行合规咨询或培训,防止货品在运输中的阻滞导致更大的商业损失。

[注]