快评《期货和衍生品法》——从合规与跨境监管视角

快评《期货和衍生品法》——从合规与跨境监管视角

一、立法背景

《中华人民共和国期货和衍生品法》(下称“《期货和衍生品法》")已由全国人大常委会于2022年4月20日通过,自2022年8月1日起施行。这部法律是我国第一部期货与衍生品相关的法律。尽管现行的《期货交易管理条例》在过去的十多年里指导着期货交易活动与监管的实务,但仍缺乏系统性,在金融衍生品、场外衍生品方面存在空白。而《期货和衍生品法》是我国首次从法律的高度,系统地规定期货和衍生品领域的基本原则、基本参与主体及其基本职责分工、基本权利义务,堪称期货和衍生品领域的基本法。

其实,早在20世纪90年代中期,八届全国人大常委会就启动了期货法立法,但由于立法资源有限、立法条件不成熟等原因,期货法最终未进入八届全国人大常委会议程。此后,期货法又先后被列入十届、十一届、十二届、十三届全国人大常委会立法计划。历时近三十年,立法过程艰辛。[1]这在一定程度上反映了我国期货与衍生品市场规则的欠缺、国际化程度的不足。相信《期货和衍生品法》正式施行后将会大大增加我国期货与衍生品市场的活力,并且催生出与国际上其他期货与衍生品市场的更多交流与合作。本文将重点关注《期货和衍生品法》中提及的涉外法律问题,尝试对期货与衍生品领域的跨境交易、营销推广等行为的合规性,以及跨境调查和监管合作的模式进行分析和探讨。

二、涉外安排

(一)涉外安排概况

正如证监会主席易会满回应新华社记者关于《期货和衍生品法》的专访时所说:“扩大对外开放是提高我国期货市场核心竞争力和国际影响力的必由之路,此次《期货和衍生品法》填补了涉外期货交易法律制度的空白。明确了法律的域外适用效力;从引进来和走出去两个方面规定境外期货交易场所、境外期货经营机构等向境内提供服务,以及境内外交易者跨境交易应当遵守的行为规范,构建境内外市场互联互通的制度体系;适应对外开放的格局,对国务院期货监督管理机构与境外监管机构建立跨境监管合作机制,进行跨境监督管理的框架和原则做了安排。"下文中,笔者将对期货与衍生品领域的上述涉外安排做出逐一的研读。

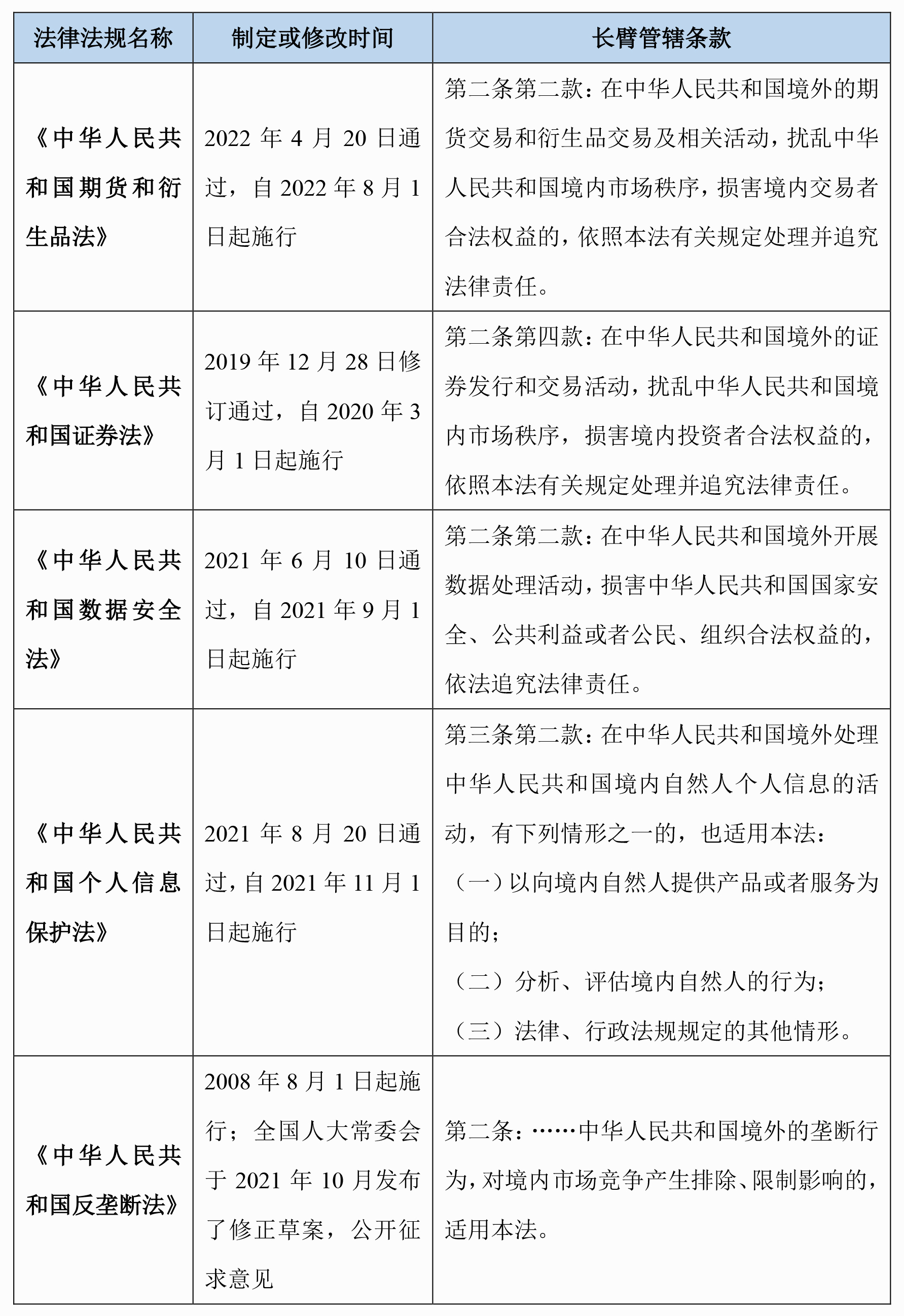

(二)长臂管辖

强监管时代,长臂管辖在包括中国在内的各国立法中屡见不鲜,长臂管辖这个词本身也从一个法律专业术语逐渐成为了许多人耳熟能详的一个词。盘点一下,近两年来,我国新颁布或新修订的法律法规中,有长臂管辖条款的不在少数,包括本篇重点讨论的《期货和衍生品法》以及其他几部重要法律法规,具体如下:

点击可查看大图

证券、期货、衍生品等金融工具的监管思路有很多共通点。如上表所列,《期货和衍生品法》包含长臂管辖条款,赋予了该法一定的域外适用效力,其适用逻辑及立法措辞与《证券法》中的长臂管辖条款十分接近。在中华人民共和国境外的证券发行与交易活动、期货交易和衍生品交易及相关活动,如果扰乱了境内市场秩序,损害了境内投资者、交易者合法权益的,则会受到上述境内法的管辖。也即,即便是境外主体在境外做出的行为,如果违反了《期货和衍生品法》中的具体要求,将被追究法律责任。例如,如果境外期货交易场所向境内单位或者个人提供直接接入该境外交易场所交易系统进行交易的服务,而没有事先向国务院期货监督管理机构(也即中国证监会)申请注册的,则该境外期货交易场所可能面临《期货和衍生品法》第一百四十五条规定的法律后果,包括:“责令改正,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以十万元以上一百万元以下的罚款。"

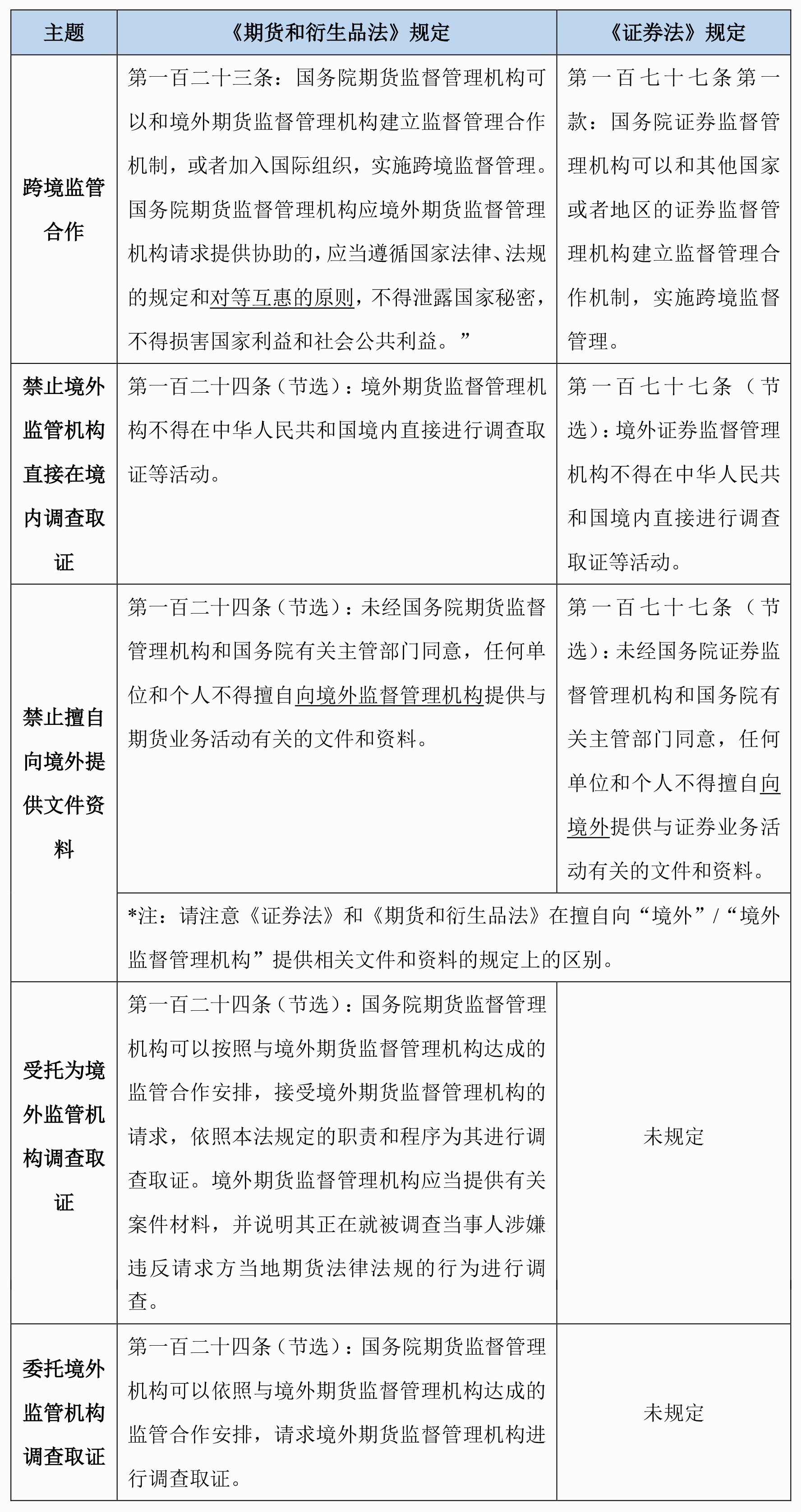

(三)跨境监管与调查取证

在跨境监管与调查取证方面,《期货和衍生品法》与此前的《证券法》也有许多一脉相承之处,在扩大开放、国际接轨和保守国家秘密、保障国家利益和社会公共利益之间,尝试做好平衡。相比于《证券法》,《期货和衍生品法》在跨境监管与调查取证方面更强调“对等互惠原则",提供了更多的细节和指引,尤其是对于跨境监管协作的方式提供了更具有创新性和可操作性的规定。具体如下:

点击可查看大图

自中概股企业财务造假事件、赴美上市企业数据合规问题等暴露以来,提升金融领域的跨境监管合作水平,打造开放、安全、高效的跨境监管合作渠道已经日渐成为监管者和市场参与者非常关心的议题。如上表所示,新颁布的《期货和衍生品法》对这个议题做出了很好的回应,此外,今年4月公布的《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定(征求意见稿)》中也从境外上市的角度做出了类似的回应,明确境外监管机构在中国境内进行调查取证或开展检查的应当通过跨境监管合作机制进行,证监会和有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。

笔者注意到,根据中国证监会官方网站公布的《中国证监会与境外证券(期货)监管机构签署的备忘录一览表(截至2021年12月)》,中国证监会与67个国家和地区的证券(期货)监管机构达成了跨境监管合作。其中,期货领域的跨境监管合作协议包括但不限于:2017年与香港证券及期货事务监察委员会达成的《关于期货事宜的监管及执法合作备忘录》、2002年与美国商品期货交易委员会达成的《期货监管合作谅解备忘录》、2018年与新加坡金融管理局达成的《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》、1998年与法国证券委员会达成的《证券期货监管合作谅解备忘录》等等。这些期货跨境监管合作协议和新颁布的《期货和衍生品法》在跨境监管与调查取证方面可以相辅相成,让跨越国家和地区的期货监管合作有机会得以落地。

(四)跨境交易合规

在多数大宗商品全球联动的背景下,除了引入境外投资者投资国内期货品种,也应该允许国内投资者在遵守法律规定的前提下投资于境外的期货市场,为此,《期货和衍生品法》以专章规定了跨境期货交易的问题。

具体而言,《期货和衍生品法》强调了几项行政许可和合规要求,例如:(1)境外期货交易场所向境内单位或者个人提供直接接入该交易场所交易系统进行交易服务的,应当向国务院期货监督管理机构申请注册,接受国务院期货监督管理机构的监督管理;(2)境外期货交易场所上市的期货合约、期权合约和衍生品合约,以境内期货交易场所上市的合约价格进行挂钩结算的,应当符合国务院期货监督管理机构的规定;(3)境内单位或者个人从事境外期货交易,应当委托具有境外期货经纪业务资格的境内期货经营机构进行;(4)境内期货经营机构转委托境外期货经营机构从事境外期货交易的,该境外期货经营机构应当向国务院期货监督管理机构申请注册,接受国务院期货监督管理机构的监督管理。

在部分期货从业人士看来,“《期货和衍生品法》设专章规定了跨境交易,对期货市场跨境互联互通提供了法律保障,为打造中国价格,形成中国声音创造了有利条件。"

(五)跨境营销活动合规

与保险产品类似,期货和衍生品市场也存在境外机构及其人员未经批准擅自在境内从事营销、推介、招揽活动的现实情况,存在扰乱境内市场的风险。为规范上述情况,《期货和衍生品法》第一百二十二条规定,“境外机构在境内从事期货市场营销、推介及招揽活动,应当经国务院期货监督管理机构批准,适用本法的相关规定。境内机构为境外机构在境内从事期货市场营销、推介及招揽活动,应当经国务院期货监督管理机构批准。任何单位或者个人不得从事违反前两款规定的期货市场营销、推介及招揽活动。"境外机构违反上述规定在境内推广产品、招揽客户的行为,可能触发《期货和衍生品法》规定的法律责任,也即,“责令改正,给予警告,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款。"“对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以十万元以上一百万元以下的罚款。"

上述规定是我国期货领域的法律法规中首次对跨境营销活动进行规范。但是,上述条文尚未就“期货市场营销、推介及招揽活动"的具体活动形式、是否允许委托境外机构委托境内关联或非关联机构进行推广、是否允许利用互联网进行推广等问题做出具体的规定,可能有待后续出台相关的实施条例或其他配套办法。在后文中,笔者也会结合实践提供一些建议。

三、对业务实践的合规启示

(一)期货交易所跨境调查

在实践中,笔者曾多次协助客户应对境外期货交易所相关调查(例如芝加哥商品交易所/CME),其调查的内容往往是相关的市场参与者可能涉嫌违反交易场所自身规则的行为。以CME为例,CME Rulebook为市场参与者提供了必须遵照的交易所规则,违反交易所规则的行程将会触发调查和惩处。例如:不以成交为目的的报撤单、违反持仓限额规定、预先约定等非竞争性交易、违规使用他人账户、洗售、未合理监督员工及代理人、未获授权披露客户身份信息、利用客户订单信息进行自营交易、违反市场准入规定等违规行为。境内企业在配合上述调查的过程中可能被要求向境外期货交易场所的调查员提供与期货交易有关的文件及资料,包括但不限于电子邮件、下单记录等。在《期货和衍生品法》出台后,笔者立即进行了研究,分析上述向境外交易场所披露文件与资料的行为在不久的将来是否仍然合规。在《证券法》禁止擅自向“境外"提供文字和资料,“境外"所指的范围非常宽泛,既包括境外的监管机构,还包括境外的司法机关、自律组织、交易场所、公司、个人,等等;然而,《期货和衍生品法》较为克制,仅禁止擅自向“境外监督管理机构"提供文件和资料,而“境外监督管理机构"的指向性非常明确,例如香港证券及期货事务监察委员会、新加坡金融管理局、法国证券委员会,等等。也即,从《期货和衍生品法》的条文分析,向境外交易所、境外期货经纪机构等非监管部门提供文件和资料,应当不属于法律禁止的行为。但笔者仍需提示期货及衍生品市场参与者注意,如果在特定的调查事件中,境外交易所受境外监管机构的委托进行调查,或者境外交易所事实上承担着境外监管机构的部分职能,则向其披露文件和资料时应更为谨慎,必要时需要取得中国法律意见或咨询主管部门的意见,并且确保不违反《保守国家秘密法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等境内法律法规。

(二)谨慎开展跨境营销推介活动

如前所述,境外机构及人员不得未经批准在境内从事期货市场营销、推介及招揽活动。尽管《期货和衍生品法》没有明确指出哪些活动属于“从事营销、推介、招揽活动",笔者认为,谨慎起见,在实践中可以适当参考主管机关整治保险业乱象的相关规定中所作的描述。例如,原保监会在保监发〔2004〕129号通知中提到的“有的是向其境内的亲戚、朋友推销,再利用亲戚、朋友宣传扩大推销范围,有的则拉拢境内机构的从业人员,以高额佣金利诱其向境内居民推销",以及保监寿险〔2016〕46号通知中提到的“在境内以产品说明会、理财高峰会、理财知识讲座等名义宣传、推介境外机构产品的行为",等等。期货与衍生品领域的境外机构应当注意对员工进行约束和培训,明确什么言论和什么行为是禁止的,如确实需要在境内推广产品,应事先向证监会申请批准,避免触发上述违规跨境营销风险。

除此之外,如果境外机构已经获批在境内从事营销、推介、招揽活动,仍然应当特别注意金融行业的营销推广合规要求,例如银发〔2019〕316号《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局 关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》中指出,营销宣传中不得超越经营范围、不得以欺诈或引人误解的方式进行宣传、不得以损害公平竞争的方式进行宣传、不得利用政府公信力进行、不得损害金融消费者知情权,等等。

总之,《期货和衍生品法》是资本市场法治体系“四梁八柱"顶层设计的重要一笔,它的出台孕育着新机会,值得欣喜,也带来了新的合规挑战,值得注意。

[注]