新能源汽车电池租赁相关问题浅析(下)

新能源汽车电池租赁相关问题浅析(下)

在上篇中,作者分析了新能源汽车电池租赁的相关概念和典型模式,在本文中,作者将基于以上分析,进一步探讨电池是否可以作为租赁物、电池租用计划的法律关系,并就相关法律制度和标准的完善提出初步建议。

三、电池租赁相关法律问题分析

(一)电池是否可以作为租赁物

普通的电池作为民法意义上的物,一般并无争议。但在新能源汽车语境下,电池是否可以作为租赁物,则需要向上追溯新能源汽车与电池之间的关系。根据工业和信息化部于2020年7月24日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(2020修订)》(生效时间:2020年9月1日),该规定所称汽车,是指《汽车和挂车类型的术语和定义》国家标准(GB/T3730.1-2001)第2.1款所规定的汽车整车(完整车辆)及底盘(非完整车辆),不包括整车整备质量超过400千克的三轮车辆;新能源汽车,是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.1款所规定的汽车是指由动力驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆,主要用于:载运人员和/或货物、牵引载运人员和/或货物的车辆、其他特殊用途。根据《道路交通安全法(2021修正)》的规定,"机动车"是指以动力装置驱动或者牵引,上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆。根据上述规定的表述,新能源汽车指的是"采用"新型动力系统的汽车,强调了与传统汽车在动力驱动上的不同。又根据《电动汽车术语》(GB/T 19596-2017)的体例,从结构、部件的构成角度看,"电动汽车整车"包括"驱动、行驶装置""车身、底盘""电气装置及部件""指示器、信号装置"四大部分。虽然"电动汽车整车"概念包括"电气装置及部件"(含储能装置,即电池),但并无规定明确新能源汽车不能将车身与储能装置(电池)进行分离。

传统概念中,我们一般将汽车看作一个独立的物,并以整个汽车为整体进行权属登记。但在能源补给上,新能源汽车具有传统燃油汽车不具备的特殊形态。因此,在法理上,实务界对新能源汽车的车身和电池是否分别是独立的物,以及是否分别具有独立物权等问题,存在着不同的观点。有观点认为,参照德国民法规定"不能在设立物的所有权之余对物的主要组成部分另行设立所有权"的理论,"发动机之于汽车就不应当再设立所有权"[1],同理,电池之于电动车也不应当另设所有权。也有观点认为,民法上的物是一个不断发展的概念[2],新能源汽车作为新兴发展的行业,其在发展过程中产生的新型业态应以更加开放的姿态进行理论探讨与分析,并在符合基本法理的情况下受到法律的保护。凡是存在与人身之外,能够为人力所支配和控制、能够满足人们的某种需要的物,都能够成为物权的客体。[3]新能源汽车在车电分离的模式下,电池宜被认定为单独的物。还有观点认为,新能源汽车的电池可以被拆卸下来,独立于新能源汽车裸车存在。就新能源汽车及其电池而言,虽然两者在所有权上会发生分离,但当他们被出售给同一主体时,两者之间即构成了主物与从物的关系,电动车是主物,电池是从物,电动车因转让、抵押权处置而发生所有权变动时,从物随之变动。新能源汽车的电池应当被认定为从物,而非添附物。[4]

我们认为,通常概念中我们并不会把汽车与发动机分开看待,这主要是因为汽车的发动机与汽车之间的紧密联系,从技术上无法实现通过更换发动机为汽车补充能源。而在车电分离的模式下,在具备相对成熟的换电技术的情况下,新能源汽车的电池可以实现通过换电补充能源,电池之于发动机,具备技术上、价值上的独立性。同时,电池基于生产型号、生产编号等的不同,具备特定性。从法理上,电池符合物权的客体应为独立物、特定物的一般要求。同时需要注意的是,目前部分车企在非换电型新能源汽车上也提供相应的"电池租用计划",从新能源汽车生产许可的角度,相关部门并未准许该等新能源汽车按照"车电分离"模式销售。则在这种情况下,我们认为电池并不是民法上的独立物,不具备单独租赁的法理基础。

(二)电池租用计划的法律关系

1. 电池租赁

根据上述电池租赁的模式分析,部分车企是将电池销售给特定的电池资产公司,由电池资产公司向消费者出租电池;也有部分车企在自行拥有电池的情况下,直接向消费者收取电池租金。这种情况下,我们理解,电池资产公司或车企与用户之间本质上是电池所有权人与用户之间达成的电池租赁法律关系,是一种经营性租赁。电池所有权人可能是电池资产公司,也可能是融资租赁公司,也可能是车企本身。

电池租赁模式中,我们理解,车企仅对电动汽车的制造、研发以及推广负责;电池生产商在提供电池、回收电池中获得其利益;电池资产公司及换电站运营商则可以从用户所用电费、电池租赁费用、旧电池回收费用和相关补贴中获得利润,同时需要为电池购买、电池更换站建设、维护、运营承担费用。

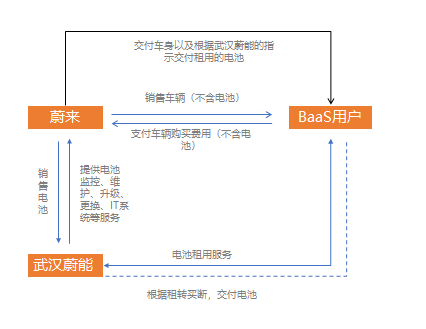

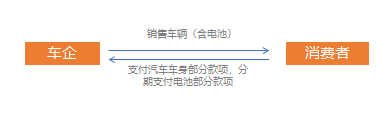

图:蔚来BaaS模式的法律关系图

2. 电池融资租赁

还有一种可能的法律关系是对电池进行融资租赁。《民法典》第七百三十五条规定,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。典型的融资租赁交易涉及出租人、承租人和出卖人三方,并包括两个合同:出租人与承租人之间的融资租赁合同,以及出租人与出卖人之间的买卖合同。出卖人虽然不是融资租赁合同的缔约方,但一般而言,融资租赁合同的履行却有赖于出卖人基于买卖合同的交货义务的履行。

融资租赁法律关系与一般租赁法律关系相比较主要区别在于:第一,租赁物的来源不同:租赁法律关系中,租赁物一般属于出租人自有或出租人自行购买,并非基于承租人的选择或意志;融资租赁法律关系中,租赁物一般是基于承租人的选择和意志,由出租人出资进行购买。第二,租金拟定基础不同:租赁法律关系中,租金是承租人占有、使用租赁物的对价;融资租赁法律关系中,租金是出租人向承租人提供融资以实现融物目的的对价,而非承租人占有、使用租赁物的对价。第三,承租人能否解除合同的考量不同:租赁法律关系中,租赁物本为出租人所有,即便租赁合同解除后,出租人仍可使用或再次出租租赁物,因此一般不会特别限制承租人解除租赁合同;融资租赁法律关系中,出租人本不持有租赁物,而系基于承租人的选择进而购买了租赁物,并提供给承租人专属使用。考虑到该等"融物"特性,若融资租赁合同被承租人随意解除,回收的租赁物对出租人并无实际价值,所以融资租赁合同一般禁止承租人随意解约。第四,租赁物瑕疵担保责任和维修义务不同:租赁法律关系中,租赁物瑕疵担保责任和维修义务由出租人承担;融资租赁法律关系中,鉴于租赁物系承租人选定,由出租人出资购买,出租人承担的是"融资"的功能,因此出租人一般不承担租赁物瑕疵担保责任和维修义务,而是由承租人承担妥善保管、使用租赁物以及占有租赁物期间的维修义务。第五,租赁期满后的租赁物归属不同:租赁法律关系中,租赁物所有权属于出租人;融资租赁法律关系中,通常出租人与承租人会对租赁物期满后的权属进行约定,如期满后租赁物归承租人。

从实操层面看,融资租赁主要包括直租和售后回租两种模式。

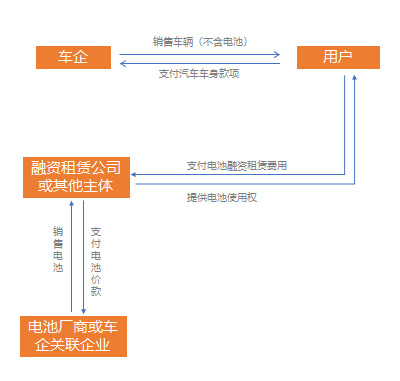

直租,是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的融资租赁方式,涉及三方当事人,出租人、承租人、出卖人。在新能源汽车电池直租中,可能的法律关系图如下:

点击可查看大图

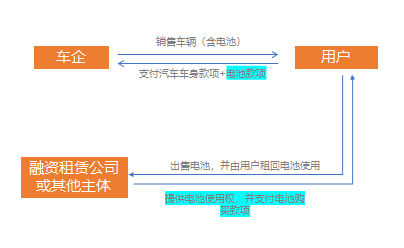

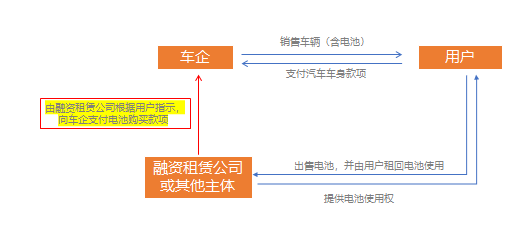

售后回租,是指承租人为了实现融资的目的,将自有物出售给出租人,同时与出租人签订融资租赁合同,再将该物从出租人处租回使用,并按期向出租人支付租金的模式。这时,承租人和出卖人为同一人。根据资金路径的不同,我们制作了下面两个图,一种是由用户先向车企支付购买电池的款项,再由用户将电池出售给融资租赁公司,融资租赁公司将购买电池款项支付给用户;在融资租赁公司取得电池所有权后,由融资租赁公司将电池出租给用户,用户向融资租赁公司支付租赁费用。另一种是车企向用户出售车身和电池,用户先支付车身部分价款,然后由用户将电池出售给融资租赁公司,融资租赁公司将购买电池款项按照用户的指示支付给车企;在融资租赁公司取得电池所有权后,由融资租赁公司将电池出租给用户,用户向融资租赁公司支付租赁费用。

点击可查看大图

就售后回租合同在司法实践中的认定,值得注意的是,虽然《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释(2020修正)》有规定,承租人将其自有物出卖给出租人,再通过融资租赁合同将租赁物从出租人处租回的,人民法院不应仅以承租人和出卖人系同一人为由认定不构成融资租赁法律关系。但也并非所有名为售后回租的合同实质上均构成法律意义上的融资租赁关系。实践中,不乏以售后回租为名订立合同,但其交易实质并不符合融资租赁法律关系的特点,譬如没有明确的租赁物,或租赁物设有权利负担,或出租人不能取得所有权等。该等情形可能对合同效力及法律关系的认定产生实质影响,极端情况下名为售后回租的合同可能无效。

3. 其他

我们在对市面上的新能源汽车电池租赁计划进行梳理的过程中发现,部分车企告知消费者其提供的"电池租用计划"本质上是一种金融方案,电池的所有权从消费者购车之时就是属于消费者的。这种情况下,我们理解,车企与消费者之间并不构成电池租赁法律关系,而可能是电池买卖关系下的一种分期付款安排,或是由相关金融机构就电池部分向消费者提供了贷款。

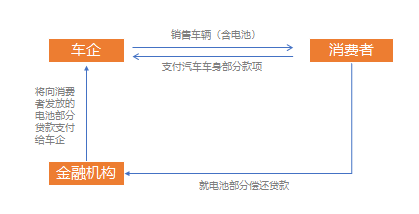

图:电池买卖的法律关系图

图:电池贷款的法律关系图

(三)相关法律制度和标准亟待完善

2021年11月,国家市场监管总局批准发布了《电动汽车换电安全要求》,对支持换电模式的新能源汽车安全标准做出规定,包括制定了整车的换电操作、道路行驶和车辆防水要求,以及动力电池包的震动、机械冲击及电气要求,并规定了换电模式的使用极限工况。此前,国家标准委与工信部还联合发布了《电动汽车安全要求》《电动客车安全要求》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等强制性国家标准。为了配合新能源汽车发展的新业态,相关法律制度和标准均亟待修订完善。

第一,新能源汽车的登记制度。《道路交通安全法》第八条规定,我国对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后,方可上道路行驶。尚未登记的机动车,需要临时上道路行驶的,应当取得临时通行牌证。根据《机动车登记规定》相关规定,申请机动车注册登记时,应当提交机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证、车辆购置税、车船税完税证明或者免税凭证等资料。在车电分离销售的模式下,相关部门应当与时俱进,修订或增补适用于车电分离销售的新能源汽车的注册登记标准和程序,以实现车身与电池的独立注册登记,扫清行政程序上的障碍。

第二,新能源汽车的抵押登记制度。根据《机动车登记规定》,机动车作为抵押物抵押的,机动车所有人和抵押权人应当向登记地车辆管理所申请抵押登记;抵押权消灭的,应当向登记地车辆管理所申请解除抵押登记。在换电型新能源汽车中,物理上、法律上车身与电池均是分离的状态,但该等新能源汽车车主是否可以单独抵押车身,又或者电池资产公司是否可以单独抵押电池?这些都已成为新业态下的实操问题,甚至可能会对电池所有权人产生权属上的法律风险。我们建议,相关部门有必要尽快完善车辆抵押登记制度,对车电分离模式下的新能源汽车的车身、电池是否可以单独抵押,单独抵押的程序,以及单独抵押对抵押人、抵押权人的相关影响进行细化。

第三,新能源汽车产品准入的公告机制。《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(2020修订)》第六条规定,汽车生产企业在已列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的新能源汽车整车或者底盘基础上改装生产新能源汽车产品,改装未影响到底盘、车载能源系统、驱动系统和控制系统的,不需要申请新能源汽车生产企业准入。然而,在车电分离模式下,随着电池的升级换代,一个换电车型可能会匹配多种电池,而当一款新能源汽车搭载的电池发生变化时,可能需要进行多次公告,这将大大增加车企和有关部门申报和审批的工作。我们建议,进一步对换电型新能源汽车的公告规定进行优化,对车电分离下的车身与电池的分开公告认证,以进一步优化相关行政流程。

[注]