浅谈药品专利期限补偿

浅谈药品专利期限补偿

2023年初,中国国家知识产权局("国知局")发布关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法的公告,明确对于专利权人提出的专利权期限补偿请求,国知局将在新修订的专利法实施细则施行后进行审查[1]。随着专利期限补偿制度临近实施,药品专利期限延长问题再次成为关注热点。本文对近年来药品专利期限补偿的若干热点问题进行梳理,以供参考。

一、什么是药品专利期限补偿?

由于药品关系到人体健康和生命安全,药品获得上市许可前需进行药效学、药理毒理学、药代动力学等试验研究,并经过临床试验验证以确保药品的安全性、有效性和质量可控性。由于行政审批的要求,药品在获得上市许可之前不能进行销售,因此在临床试验及行政审批过程中,药品专利的持有人虽然享有专利的排他保护,却暂无法获得市场收益。因此,相较于其他专利而言,药品专利事实上获得的市场排他保护期在一定程度上减少了。某些情况下,药品获批上市后即面临专利到期的问题,致使药企无法在专利期内获得相应的收益。为解决这一问题,药品专利期限补偿制度应运而生,它是对临床试验及上市审评审批所占据的专利保护期进行补偿的制度。这一制度最先在美国确立,后发展到日本、欧盟等国家和地区,产生了良好的适用效果。

事实上,在中国建立药品专利期限补偿制度的呼声一直存在,随着创新药物纳入新医保和政府鼓励研发的利好,中国医药市场正向创新驱动的市场转变,建立药品专利期限补偿制度的时机已经成熟。中共中央办公厅、国务院办公厅分别于2017年和2019年联合发布的两份文件[2]就提到探索建立药品专利期限补偿制度。2020年1月15日,中美双方签署了《中华人民共和国和美利坚合众国政府经济贸易协议》,其中第1.12条"专利有效期的延长"规定了药品专利期限补偿制度[3]。此后,中国逐渐加快药品专利期限补偿制度的立法进程。2020年10月17日,新修订的《专利法》第四十二条第三款[4]正式创设了我国的药品专利期限补偿制度。2021年11月27日和2021年8月3日,国知局也相继发布了《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》("《2020实施细则征求意见稿》")和《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》("《2021指南征求意见稿》"),补充了药品专利权期限补偿制度的细化规定。

二、何种药品可获得专利期限补偿?

(一) 法律法规规定

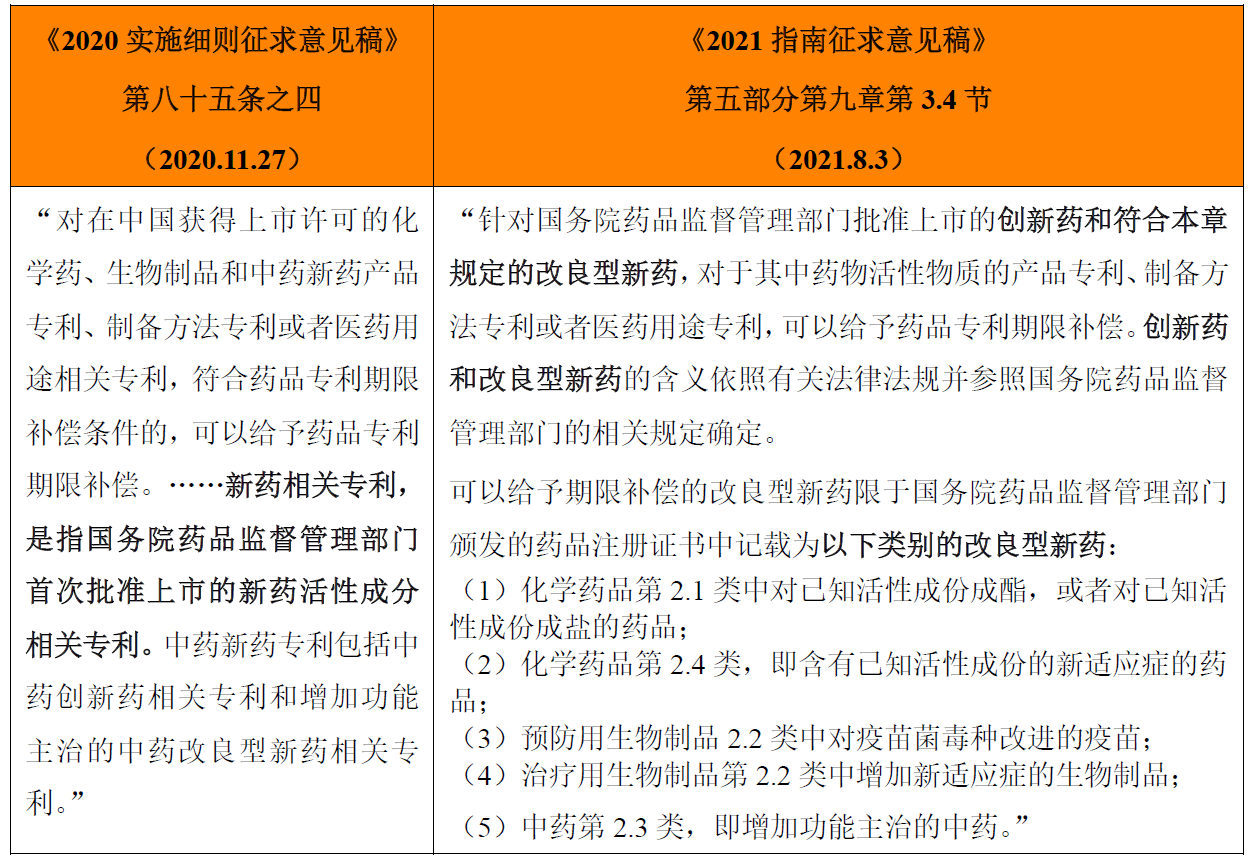

根据2020年修订的《专利法》的规定,药品专利期限补偿制度的适用对象是"在中国获得上市许可的新药",但是《专利法》没有明确 "新药"的含义。此后,《2020实施细则征求意见稿》和《2021指南征求意见稿》细化了药品专利期限补偿制度的新药标准。具体如下:

点击可查看大图

(二) "中国新"还是"全球新"?

《专利法》和《2020实施细则征求意见稿》将"新药"解释为药监局首次批准上市的药品,没有限定该药品需要在全球首次上市。《2021指南征求意见稿》将"新药"细化为创新药和部分改良型新药,并说明依照药品注册相关规定确定创新药和改良型新药的含义[5],据此理解,"新药"是指"未在中国境内外上市销售的药品"[6]。

《2021指南征求意见稿》将新药的上市范围从"在中国获得上市许可"限制为"在全球首次上市"。根据美国[7]、欧盟[8]和日本[9]建立的药品专利期限补偿制度,其对"新药"的定义均是要求在该地域新。《2021指南征求意见稿》确定的药品专利期限补偿适用范围比欧美等国家和地区更为严格,如果将来在中国适用该规定,已经在国外上市并引进中国的5.1类进口药将可能无法在中国申请专利期限补偿。这种情况下,意味着跨国药企如果想要享受中国专利期限补偿的红利,则可能需要尽早考虑药品申报策略,比如选择首先在中国上市,以"全球新"享受中国的补偿政策,之后再到美国上市,也可请求美国的专利期限补偿;再比如实行中美双申,在美国申请的同时也可以在中国按照1类创新药进行申报确定药品的注册分类,这样即使美国比中国早批准上市,在后批准的国内新药依然可以按照其注册分类作为1类创新药申请药品专利期限补偿。

(三) 改良型新药也可获得补偿?

《2021指南征求意见稿》对补偿制度新药标准的另一突破在于引入部分改良型新药。可以说是在结合我国医药市场实际情况基础上所做的制度创新。

从研发难度而言,虽然2类改良型新药相较于1类创新药(即原研药)开发的周期短、风险小、投入低,但是想要在原研药的基础上真正改善临床应用、解决药物痛点也并非易事。虽然我国医药创新能力已经有了长足的发展,但是整体上较美国、欧盟、日本等发达国家和地区还有一定的差距,对原研药的研发能力尚有提高空间。而我国在改良型新药领域不乏重大成果,而且部分改良型新药也需要开展临床试验研究,所以我们认为在实践中确有必要给予具备明显临床优势的改良型新药申请药品专利期限补偿的资格。

以化学药品为例,根据《2021指南征求意见稿》的规定,可以获得专利期限补偿的改良型新药仅包括2.1类对已知活性成份成酯或者对已知活性成份成盐的药品,和2.4类含有已知活性成份的新适应症的药品。结合我国2类新药的申报大多数还是集中在低水平的改剂型、给药途径、改酸根碱基盐型等"新药"的实际情形,2.1类对已知活性成分成酯或成盐和2.4类已知活性成分的新适应症相较于其他类型的改良型新药可能具有更高的开发难度[10],较有资格被认定为具备明显临床优势的改良型新药,这可能也是国知局将可获得保护的改良型新药的化药种类限定在部分2.1类和2.4类药品上的原因。

三、如何计算药品专利补偿期限?

(一)补偿期限计算的考虑因素

药品研发企业完成一系列证明药品安全性和有效性的评价试验,并经药品审批部门审评审批后上市的时间通常在6.5至9.5年,甚至更长时间[11][12]。药品研发企业通常在临床前阶段就会申请相应的药品专利提前布局,这样在经过漫长的试验验证和审评审批上市后,药品的专利保护期就可能所剩无几。而通常大多数情况下,专利权人想要收回成本,所需要的专利排他保护期平均在12至14年。因此,在计算补偿时限时需综合考虑药品审批进度、专利保护期限、药品商业获利期限等因素,科学规定药品专利期限补偿时限。

(二)美国与欧盟的计算方法

根据《美国专利法》的规定[13],补偿期限=专利授权后临床试验时间×1/2+上市审批时间,《美国专利法》还规定补偿期限最长不应超过五年,而且药品首次获得上市许可时剩余专利权保护期加补偿期限所得总有效专利权保护期不应超过14年。

欧盟法下[14],补偿期限=药品首次获得上市许可之日-专利申请日-5年,同时规定补偿期限最长不应超过5年,而且药品首次获得上市许可时剩余专利权保护期加补偿期限所得总有效专利权保护期不应超过15年。

由此可见,美国和欧盟采用了不同的补偿计算方式。美国采用了具体到天数的较为精确计算方式,而欧盟则采用的是推定计算方式。

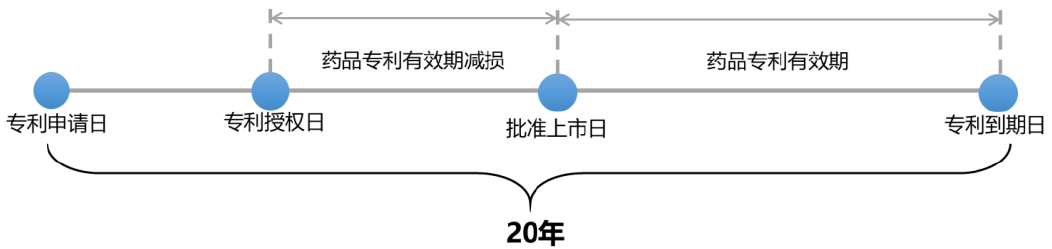

(三)中国的计算方法

根据2020年《专利法》的规定,药品专利的补偿期限不应超过五年,药品首次获得上市许可时剩余专利权保护期加补偿期限的总的有效专利权保护期不应超过十四年。《2020实施细则征求意见稿》增加了细化规定,补偿期限=药品首次获得上市许可之日-专利申请日-5年。可见,中国法下药品专利期限补偿在计算方法上借鉴了欧盟实践,设定药品总有效专利权保护期的做法则参考了美国经验。

点击可查看大图

具体而言,计算药品专利补偿期限需分两步走:

第一步为补偿期限的计算:补偿期限=药品首次获得上市许可之日-专利申请日-5年,若所得结果大于5年,则以5年为最终结果,若所得结果小于等于5年,则以实际结果为准;

第二步为总有效专利权保护期的计算:总有效专利权保护期=第一步所得补偿期限+药品首次获得上市许可时剩余专利保护期,若所得结果大于14年,则以14年为最终结果,若所得结果小于等于14年,则以实际结果为准。

举例而言,假设药品专利的申请日为2012年5月1日,药品首次获得上市许可日为2019年5月1日,则所得获得的补偿期限为:(2019年5月1日-2012年5月1日)-5年=2年,满足补偿期限最长不超过5年的限制。总有效专利权保护期为:2年+13年(首次获得上市许可时剩余专利保护期)=15年,超过了总有效专利权保护期最长不超过14年的限制,因此该药品专利最终只能获得14年的总有效专利权保护期,即该药品专利获得的实际补偿期限仅1年。

(四)双重期限限制

我国药品专利期限补偿的计算方式规定了补偿期限最长不应超过5年,且总有效专利权保护期最长不应超过14年,因此这种双重期限限制对研发周期过长的药品并不有利。

具体而言,补偿制度对不同专利消耗期(药品首次获得上市许可之日与专利申请日的时间间隔)药品可提供的补偿保护如下:

1. 专利消耗期为6年及以下:无需申请期限补偿,原专利权期限足够保护企业在药品上市销售后回收研发成本;

2. 专利消耗期为6至11年:能够申请期限补偿,但受限于期限补偿不超过5年及总有效专利权保护期不超过14年的限制,专利消耗期在6至11年的药品能够获得的总有效专利权保护期为14 年。例如,专利消耗期为10年的药品,其所能获得的补偿期限为:10年-5年=5年,该结果满足补偿期限最长不超过5年的限制。药品获得上市许可时剩余专利权保护期为10年,与5年的补偿期限相加后超过了14年的总有效专利权保护期的限制,因此最终获得14年的顶格总有效专利权保护期。

3. 专利消耗期为11年以上:虽然也能受益于药品专利期限补偿制度,但根据当前的计算方式,其获得的补偿期限最长只能为5年,与专利剩余保护期相加后的总有效专利权保护期限将达不到 14 年。例如,专利消耗期为14年的药品,其所能获得的期限补偿为:14年-5年=9年,该结果超过了5年补偿期限的限制,只能获得5年的补偿期限。药品获得上市许可时剩余专利权保护期为6年,与5年的补偿期限相加后最终获得11年的总有效专利权保护期。

由上可见,专利消耗期为10年的药品将享受14年的总有效专利权保护期,而需要14年研发上市的药品,只能享受11年的总有效专利权保护期,即需要长时间验证有效性(如治疗慢性疾病的药品)从而导致临床审批耗时较长的药品在投入了更多研发精力和研发成本后并不能获得公平的期限补偿。

此外,根据《2021指南征求意见稿》规定的新药标准,1类创新药和2类改良型新药均可以获得期限补偿保护,但二者在补偿期限的计算方式上并没有进行区分。这意味着研发难度较低、临床突破较小的改良型新药将与创新药获得同等的专利期限补偿保护,可能并不利于提高新药企业研发的积极性。

四、总结

引入药品专利期限补偿制度是我国知识产权保护体系的重大进步,长远来看有利于实现药品研发的良性循环、提高我国医药产业的创新能力。

在可以申请补偿的新药标准上,业内对于"全球新"抑或"中国新"存在不同看法,《2021指南征求意见稿》将新药限定为"全球新",相对于欧美等国家和地区的标准更为严格。此外,《2021指南征求意见稿》将部分改良型新药也纳入了可获得期限补偿的新药范围,应该是考虑了本土情况,配合药证审批改革做出的举措。

在药品补偿期限计算方式上,我国借鉴了欧盟具体计算方式和美国双重期限限制的规定,限制药品专利的补偿期限最长不超过5年和总有效专利权保护期最长不超过14年,这样的期限限制对于研发周期过长的药品并不有利。然而,任何一项制度的设计均需权衡诸多因素,也需经过实践检验加以完善,相信中国的药品专利补偿制度落地后也将朝着适配国情、激励产业创新的方向发展。

医药产业是关系国计民生的重要产业,医药创新也始终是我国民生发展战略中的重要着眼点,药品专利期限补偿制度能够有效实现激励医药产业创新的目的。自专利法实施细则和专利审查指南公开征求意见以来,社会各界对新药标准、计算方式等问题讨论热烈,不少专家和从业者也从实践的角度积极建言,专利法实施细则和专利审查指南有望近期落地,我们对专利期限补偿制度的落地拭目以待。

[注]